History & Future

歴史と未来

歴史を築いてきた弥生だからこそ、

創れる未来がある。

1987年、「弥生会計」は、日本の会計ソフトの歴史を変える存在として誕生しました。まだ一人ひとりにパソコンが行き渡っていなかった時代に、私たちは一歩を踏み出しました。その挑戦の精神は、今も弥生に脈々と受け継がれています。

Mission

弥生の使命と理念

中小企業を元気に

日本の好循環をつくる。

さまざまな中小企業が元気になれば、そこで働く人びとの気持ちも未来も元気になる。それは、日本の経済が成長し、社会が元気になることにつながる。弥生は、中小企業の活力を生み出すことで、日本の活力を生み出すことに貢献します。

Vision

弥生のありたい姿

現場に力を、経営に可能性を。

知とテクノロジーの融合で道筋を照らし

事業によい巡りを生み出す。

加速度的なスピードで変化する社会において、弥生はよりアグレッシブにお客さまを支援する存在でありたい。AIなどの最新のテクノロジーを活用して中小企業が直面する本質的な課題を解決し、未来を切り拓くための「道筋を照らす」存在へ。

FUTURE

未来に向けての取り組み

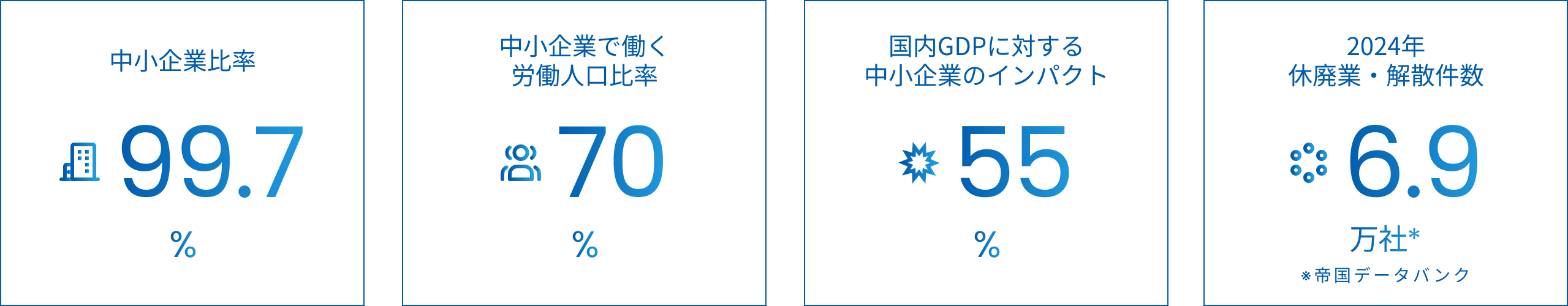

弥生の向き合う中小企業について

日本の経済活動を支える中小企業は、その多くが日々の事務作業や属人的な業務に追われ、本来注力すべき生産性の高い活動や戦略的判断に手が回らない状況にあります。経営判断に必要な情報も散在し、従来のアナログなやり方では的確な把握が難しく、判断の遅れや誤りが企業成長の阻害要因となっています。

中小企業が抱える具体的な課題

弥生が重点的に向き合っているのは、大きく2つの課題です。

-

人にキャパシティを生むための生産性向上

減り続ける生産年齢人口と逼迫する人材需要の中で、中小企業にとって人材確保は最大の悩みとなっています。今後も人口減少が加速する中では、一人一人の生産性を上げることが重要です。

-

的確な経営判断に資する情報の入手

不確実性が高く変化の激しい現代社会において、経営者の意思決定はこれまで以上に難しくなっています。成功確率の高い意思決定をするためには、適切な情報を迅速に手に入れる必要があります。

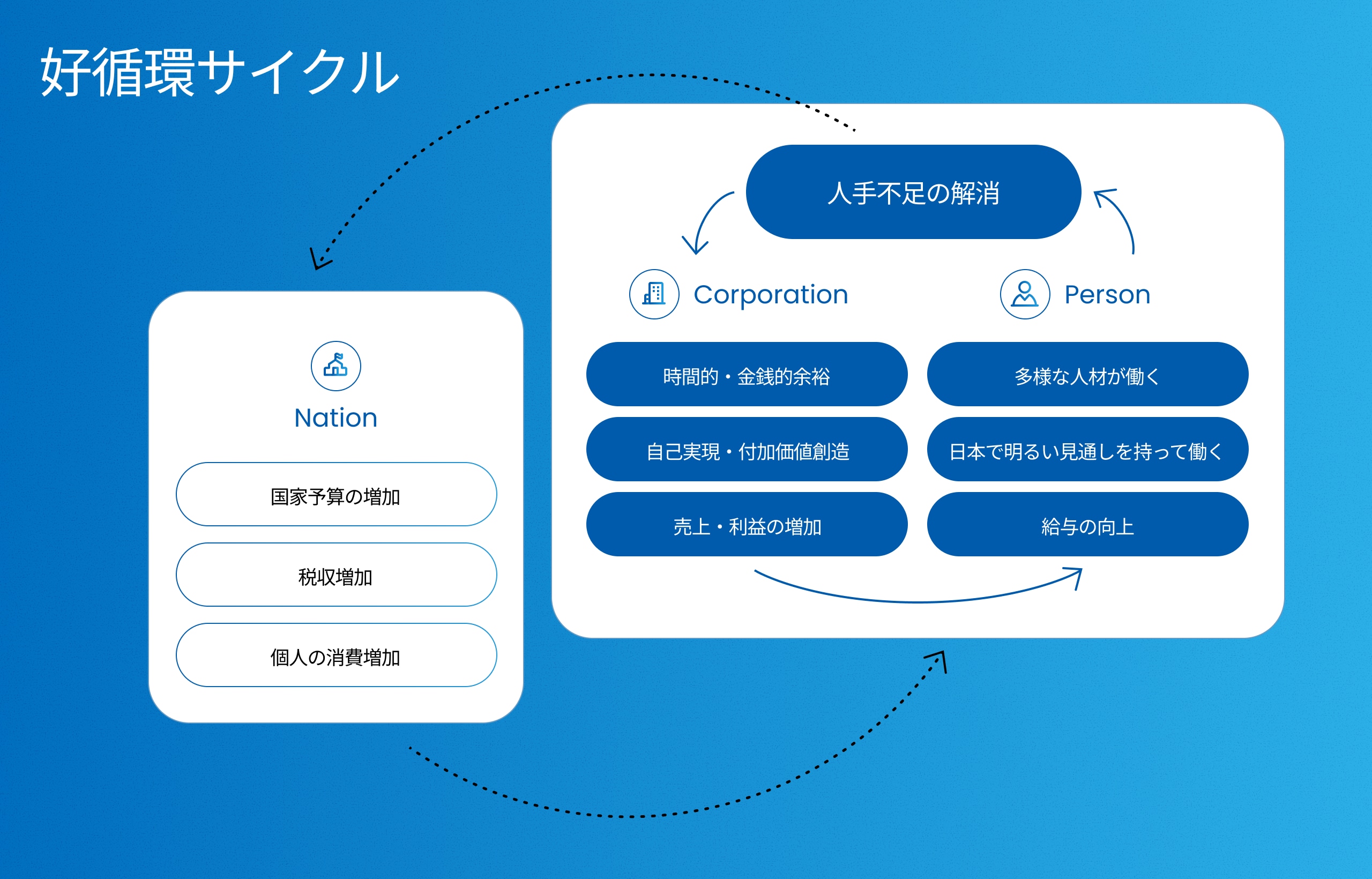

弥生の描く、中小企業を元気にする

「好循環サイクル」

事務作業を減らし、業務を効率化することで人に時間と心の余裕を生み、良質な判断につながる情報を提供する。それによって企業活動全体に前向きな循環が生まれる——これが、弥生が考える「好循環サイクル」です。特に中小企業における成長のボトルネック「人材不足」を、弥生のプロダクトやサービスを通じて解消することを目指しています。

弥生だからできること

弥生は日本でいちばん

中小企業のバックオフィス業務

を理解している会社

1987年の「青色申告会計

弥生」発売以降、お客様とプロダクトに向き合い、信頼と実績を積み重ねてきました。

中小企業の経営に貢献する、という同じ目的を共有する会計士・税理士事務所とのネットワークも、長年かけて紡いできました。

中小企業を元気にする、

具体的な取り組みについて

-

誰でも簡単に

AI活用できる世界を創るデジタル化が進むなか、クラウドの次に求められるのは、データとAIの活用です。しかし、日本企業のAI導入・活用は海外に比べて遅れをとっています。

弥生は、約40年にわたり蓄積してきた膨大な業務データと、「誰でも簡単に使える」プロダクト設計の思想を掛け合わせ、誰もが自然にAIの力を使いこなせる世界を目指しています。とりわけ重要なのは、リテラシーの有無に関わらず、AIを使っているという意識すら必要ないほどスムーズに、生産性向上を実現できることです。その結晶として、AIによる業務支援や判断サポートを組み込んだ「弥生 Next」ブランドをローンチしました。 -

サービスラインナップ

を拡充するこれまで弥生は、主に会計を中心としたバックオフィスの業務効率化を支えるプロダクトを提供していました。今後は、バックオフィスの業務支援を超えて、資金調達や販売促進といった中小企業が直面する経営課題をテクノロジーで解決したり、経営の意思決定そのものをナビゲートしたりするようなサービスを揃え、中小企業経営をワンストップで支援するインフラを目指します。

-

中小企業支援の

エコシステムを創る弥生には、13,000を超える税理士・会計士の皆さまとのネットワークがあります。それ以外にも、銀行やクレジットカードなどの金融業の皆さま、日本の中小企業に貢献するという志を同じくするIT・SaaS事業者の皆さまとも連携しています。日本で最も中小企業との結びつきのある弥生は、これからもそのネットワークを広げていき、時に資本提携やM&Aといった形で仲間を増やし、中小企業を照らすエコシステムの形成を目指します。

Roots

弥生のルーツ

始まりは、

ゲームエンジニアの遊び心

「弥生会計」が世に出た1987年、パソコンはまだ一般に普及しておらず、会計ソフトといえば専門家だけのもの。そんな常識のなかに現れた、“中小企業向けの会計ソフト”という新しい存在が、弥生会計でした。当時は“業界の異端児”と捉えられることも多かったこの製品。けれどその出発点は、意外にも——

ゲームエンジニアの、ある種の遊び心と「誰かの役に立ちたい」という純粋な想いだったのです。

弥生の歴史、そして未来へ。

-

01

誕生

今から約40年前の中小企業・個人事業主の会計業務は、手書きで伝票を起こし、帳簿に転記。集計は電卓で手計算しているのが一般的でした。そのような状況では、手書き・手計算ゆえに時間がかかり、転記ミスや計算ミスも起こりやすく、作業負担が大きなものでした。1980年代に入ると徐々にパソコンがビジネスで使われ始めます。しかし、当時は業務用のソフトを提供するメーカーも少なく、会計ソフトと言えば、簿記の知識が必要であり、かつ高額なものでした。

この状況を変えようと、現在の弥生株式会社の前身である「日本マイコン」のエンジニアは動き出します。パソコンや会計の初心者でも簡単で使いやすいソフトを低価格で提供することが社会的使命であるとの思いから、1987年10月、「青色申告会計 弥生」が誕生しました。Column

会計システムは、専門家のものだった。

当時の各企業のコンピュータによる会計処理は、大企業を中心に、自社開発、会計専用機、または、オフコン(オフィスコンピュータ)のパッケージ会計ソフトを利用していましたが、専門性が高いこと、高価なことから中小企業や個人事業主ではほとんど導入されていませんでした。会計専用機が発売されると、若手税理士を中心に、徐々に導入が進んでいきます。会計事務所では、顧問先から伝票や帳簿を預かり、会計専用機で処理を行っていくようになりました。

-

02

普及

Windows95発売とパソコン価格の低下により、10%程度だったパソコンの普及が一気に加速。それまでパソコンの導入をためらっていた個人・中小企業にもパソコンが導入され、業務の効率化が図れる会計ソフトの導入も進みました。弥生会計は、業務ソフトとしていち早くWindowsに対応。

しかし、Windows対応版の開発においては、国内にWindows対応ソフトがほとんどなかったので、米国のソフトを研究し試行錯誤を繰り返す日々が続きます。

構想から3年。1994年にWindows3.1版をようやく発売することができました。

その後もWindowsはWindows 95、Windows 98へとバージョンアップしていき、使いやすさも向上。それと相まってパソコン価格も更に手ごろになったため、企業へのパソコンの普及も拡大し、「弥生会計」の導入も進みました。 -

03

発掘

インテュイットは、当時アメリカで70%以上の圧倒的なシェアを持つ会計ソフトメーカーです。このインテュイットが日本進出を検討し、当時業務ソフト「大番頭」や「大入袋」などを開発・販売していたミルキーウェイと、「弥生会計」を開発・販売していた日本マイコンが傘下に入り、インテュイット日本法人となりました。

当時のアメリカは圧倒的なIT先進国で、UI、UXの思想も日本とは比べ物にならないほど進化していたのです。

当然のことながら、弥生シリーズも、こうしたインテュイットのUI、UXに対する考え方の影響を大きく受けました。社内にユーザビリティラボが設置され、実際にユーザーにソフトを使ってもらい、ユーザビリティの調査や分析を行うようになったのです。すると、製品のUIがビジュアライズされ、わかりやすく、使いやすい画面になるなどの進化をとげました。Column

インテュイットとは

インテュイットは、本社をシリコンバレーに置く、アメリカ最大手の会計ソフトベンダーです。主力サービスであるQuickBooksは、90%というシェアを持ち、小規模企業向け会計サービスで圧倒的な強さを誇ります。

-

04

拡大

小規模事業者は法令改正の影響を受けやすく、法令が変わるたびに情報を入手したり、業務ソフトをアップデートするなどの対応が必要です。しかし、常にリソースが不足している小規模企業はこのような対応を迅速に行うことは簡単にはいきません。そこで、保守サポートを提供することでお客さまと継続した関係を築き、お客さまの業務をサポートし続ける取り組みが拡大していきました。インテュイット日本法人を設立し、それまでミルキーウェイ、日本マイコン各社で行われていた保守契約制度を統合、大阪にカスタマーセンターを開設。

当時、業務ソフトメーカーがこのような大規模なカスタマーセンターを自社で運営するのは珍しいことでした。カスタマーセンターを運営することにより、充実したサポートをお客さまに提供することが可能に。また、お客さまのニーズを把握しやすくなり、それが製品の改良や、新たなサービスの開発につながりました。 -

05

進化

2008年、弥生はSaaS(Software as a Service)事業を一つの柱に育てていく、と宣言しました。それから4年後の2012年、弥生初のクラウドアプリケーション、「やよいの店舗経営 オンライン」が誕生。その後2014年に「やよいの白色申告 オンライン」、外部のクラウドサービスと弥生のアプリケーションを連動する「YAYOI SMART CONNECT」、「やよいの青色申告 オンライン」、そして念願だった「弥生会計 オンライン」が2015年にサービスを開始し、弥生のクラウドアプリケーションの会計ラインアップが揃いました。

クラウドアプリケーションの誕生は、それまで弥生とご縁のなかった新たなお客様とつながり、クラウドアプリケーションでもシェアNo.1を獲得するまでに成長したのです。Column

クラウドサービス

インターネットがつながればどこでも利用することができるクラウドサービスは、あっという間に広がり、ストレージやメール、地図など、今ではなくてはならない存在になりつつあります。会計、給与、資産管理、など業務分野でも広がり、2016年に弥生のグループ会社になったMisocaも、請求書作成のクラウドサービスを提供しています。

-

06

未来

デジタル化が進む中で、クラウドの次にやってくるのは——

“データとAI”が主役となる時代です。

世界ではすでにAIの活用が加速度的に進む一方で、

日本企業はいまだ、その可能性を十分に活かしきれていません。

しかし弥生には、約40年にわたって積み重ねてきた膨大な業務データがあります。

そして、1987年の「弥生会計」発売当初から大切にしてきた、

“誰でも、簡単に使える”という思想は、AI時代においても変わりません。

私たちは、中小企業がAIを「意識せずに使いこなせる」世界を目指します。

人の直感と技術が自然に重なり合うプロダクトを通じて、

誰もが無理なくテクノロジーの恩恵を受け、本業に向き合う時間を捻出することで生産性が上がり、中小企業が輝く未来へ。

さらに、会計にとどまらず、資金調達・人材確保・販路開拓など、

中小企業のあらゆる経営課題に寄り添うサービスへと領域を広げ、

“成長のすべて”を支えるインフラへと進化していきます。

Entry

応募

面白い挑戦を

したい方、

今だからこそ、

弥生へ。

挑戦心あふれる一人ひとりが、日本企業の99%を占める中小企業の未来を動かす。

弥生の仲間一同、あなたにお会いできる日を心より楽しみにしています。