会社分割とは?会社分割での事業承継を解説!吸収分割・新設分割の違いは?

執筆者: 飛渡 貴之(弁護士) / 椛島 慶祐(司法書士)

更新

【経営者向け】事業承継・M&A・相続について、専門家から学べるセミナー情報はこちら

会社分割とは

会社分割とは、現在の会社を残したまま事業の一部または全部を他社に承継させることであり、事業承継・グループ内組織再編などで使われる手法の1つです。似た手続きで事業譲渡という手法もありますが、事業譲渡よりも会社分割の方が、一般的に手続きが簡便であるという特徴があります。

会社分割の手続きの流れについては下記の記事を参考にしてください。

会社分割のメリット

会社分割のメリットとしては下記のようなものが挙げられます。

- 事業譲渡や吸収合併など他のM&Aの手法に比べて税金の負担が軽い

- 事業・部門単位で譲渡できる

- 契約や資産を包括的に継承できる

会社分割は事業譲渡とメリットが大きく異なるため、自社に適した方法を選びましょう。

会社分割のデメリット

会社分割にはもちろんデメリットもあります。

- 財務・税務手続きが複雑になる

- 株主総会で特別決議(株主の3分の2以上の賛成)が必要

他にも分割に伴って人材の流出や企業イメージの低下なども起こるリスクもあります。

会社分割をする前には必ずデメリットまで確認し、自社に適しているかを判断して実施しましょう。

会社分割手続きの種類について

会社分割には「吸収分割」と「新設分割」の2種類があります。まずはこの2種類についての違いを解説します。

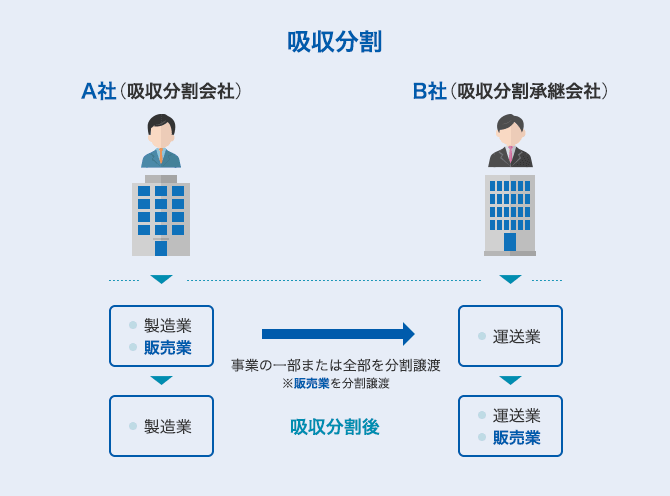

(1)吸収分割とは

当事会社が吸収分割契約を締結して、一方が事業の一部または全部を他の会社に承継させ、他の会社が当該事業を承継する手続きです。

この手続のうち事業の一部または全部を切り出して相手方に承継させる会社を「吸収分割会社」といい、切り出された事業を承継する会社を「吸収分割承継会社」といいます。

この手続きが用いられる一例としては、「自社で行っている事業の一部のみは現状のまま自己または親族等に承継して経営していきたいと思っているものの、それ以外の事業についてはできれば他社に売却をしたい」という場合に使われたりします。

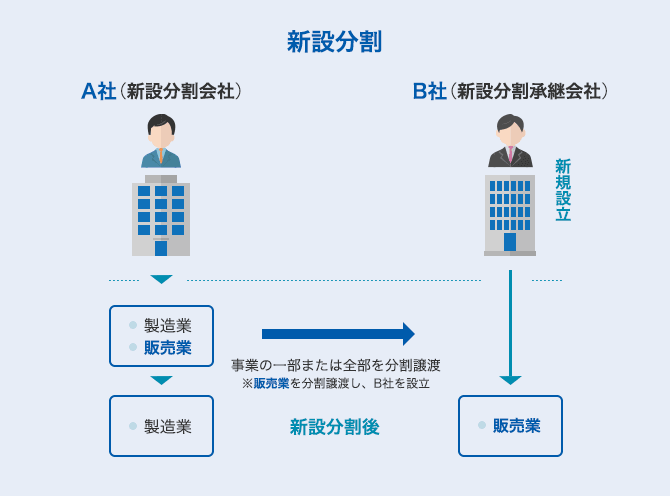

(2)新設分割とは

会社が新設分割計画を策定して、自己の事業の一部または全部をまったく新しく設立する会社に承継する手続きです。

この手続のうち事業の一部または全部を切り出して設立する会社に承継させる会社を「新設分割会社」といい、切り出された事業を承継する会社を「新設分割承継会社」といいます。

この手続きが用いられる一例としては、ある事業を会社の一部門として運営していくよりも専門性をもった別会社として立ち上げた方がよい場合に使われたりします。ある事業を切り出して別会社とするため、売却する際は当該会社ごと売ることができるというメリットもあります。

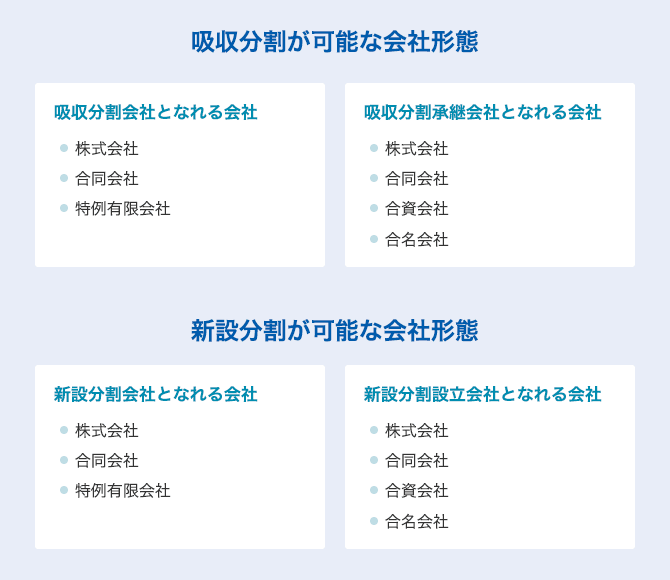

(3)会社分割が可能な会社形態

上記の図のとおり、分割会社になる事ができるのは、「株式会社・合同会社・特例有限会社」に限定されています。また、特例有限会社は分割承継会社にはなることができませんので、特例有限会社を吸収分割承継会社としたい場合には吸収分割の前提として、有限会社を株式会社とする商号変更による設立手続きを行う必要があります。

このとおり会社分割には2種類の方法があり、それぞれ特徴があります。

新設分割を使用した事業承継の形もありますが、今回は会社分割の中でも吸収分割を用いた手法および流れについて解説します。

吸収分割の手続き

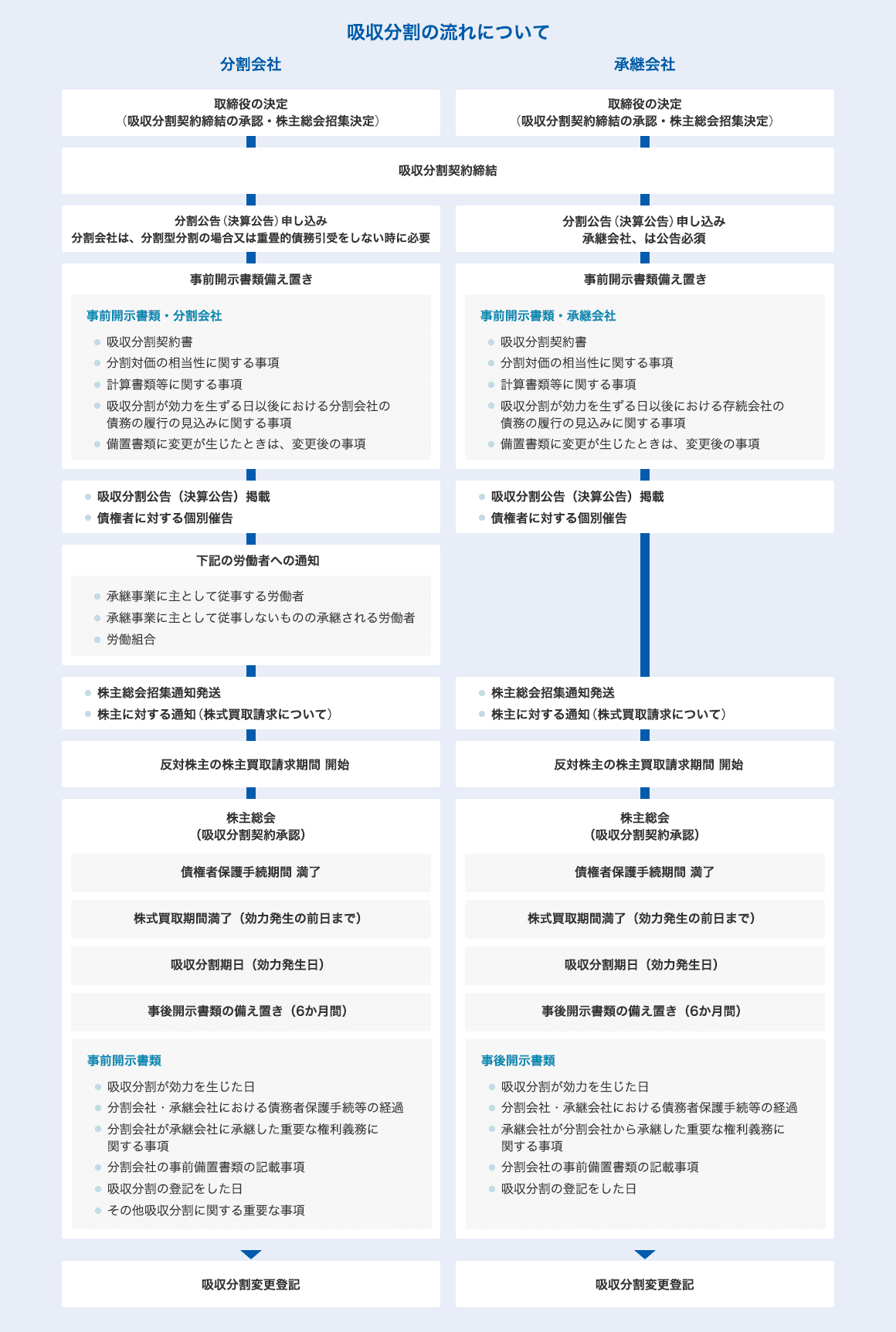

吸収分割を行う際、まず吸収分割会社および吸収分割承継会社の間で「吸収分割契約」を締結し、吸収分割契約承認の決議を取締役会設置会社においては取締役会、取締役会を設置していない会社においては取締役の過半数の決定により行います。吸収分割契約では当事会社がどういった内容(分割対価や効力発生日など)で分割をするかを記載します。なお、法定記載事項は会社法第758条以下に規定されています。

次に、分割手続きにおける事前開示書類(会社法第782条、第794条)を吸収分割会社および吸収分割承継会社それぞれの本店所在場所に備置きます。それと同時に債権者保護手続きと呼ばれる吸収分割会社および吸収分割承継会社の債権者に対する公告および知れたる債権者に対して個別催告を行います。この債権者保護手続きは分割の効力発生前に最低1か月間以上の間、当事会社が会社分割をすることについての債権者が各会社に対して異議を述べることができる制度であり、会社分割によって財務状況があからさまに悪化する場合など債権者が不利な立場に立たされる可能性があるため、法律によって義務付けられています。

なお、合併の場合とは違い、会社分割の際の分割会社については、上記債権者保護手続きは必須の手続きではなく、吸収分割後も吸収分割会社に対して債務の履行を請求できる場合など会社法に則った一定の場合(債権者が不利な立場に立たされる可能性がない対策を講じた場合)には債権者保護手続きが不要となります。

その後、株主に対して株主総会での吸収分割承認のための株主総会招集手続きおよび吸収分割に反対する株主に株式買取請求ができる旨の通知(一定の場合は公告に代替可能)を行います。株主総会招集手続きは定款等で定めていない限りは株主総会開催日の2週間前までに。吸収分割に反対する株主の株式買取請求通知については吸収分割の効力発生日の20日前までに行います。

これらの手続きが終了し、株主総会において吸収分割が承認されると、吸収分割契約で定めた効力発生日に吸収分割の効力が発生します。吸収分割の効力が発生するとの契約で定めた分割会社の事業およびそれに伴う権利関係については吸収分割承継会社に承継されることとなります。

最後に分割の効力発生後、吸収分割会社及び吸収分割承継会社は遅滞なく事後開示書類(会社法第791条、第801条)を各々の本店所在場所に6か月間備置きます。また、吸収分割は登記手続きが必要となるため登記手続申請期限である吸収分割の効力発生日から2週間以内に管轄の法務局に対して登記申請をする必要があります。

おわりに

以前は、事業承継という面ではあまり使用されなかった会社分割手続きですが、昨今の組織再編税制の改正などにより税務の側面からも使用しやすくなり、事業承継問題の解決・グループ企業の再編などで使い勝手が良いスキームになりました。本稿でご説明させていただいたとおり、実際に会社分割を行うとなった場合、効力発生日までのスケジューリングが大変重要となります。

また、その他でも労務の承継や税務面など重要な論点も多数あり、案件によって個別具体的な策定が必要となるためここでのご説明は控えさせていただきました。会社分割をお考えの際は、早めに弁護士、司法書士へご相談いただく方が望ましいでしょう。

【経営者向け】事業承継・M&A・相続について、専門家から学べるセミナー情報はこちら

この記事の執筆者飛渡 貴之(弁護士)

弁護士法人キャストグローバル代表弁護士。滋賀県生まれ、関西大学総合情報学部卒業後、パチプロをしていたことで、パチンコメーカーに就職し、新商品の企画開発に5年間携わる。

勤務中、土地家屋調査士の資格を取得し、独立を目指し司法書士の勉強を始め、退社後、合格。司法書士業務をするも、より質の高い法的サービスを提供したいとの思いから、弁護士を志す。

一般企業での会社員経験と定期的に国内外の優良企業を視察して得られた知識経験を生かしたコンサルタント色のある提案が多くの企業に喜ばれて、多数の企業を顧問に持つ。

この記事の執筆者椛島 慶祐(司法書士)

司法書士法人キャストグローバル在籍。福岡県生まれ。日本大学法学部法律学科卒業後、2014年司法書士試験合格。

2015年司法書士登録し、司法書士法人キャストグローバルに入社以来「企業法務、法務支援」に特化して創業者や中小事業、大企業の法務手続きを精力的に支援。これまでに500社以上の登記手続きやコンサルティングの実績がある、中小企業から大企業まで取引先は多岐に渡る。