吸収合併とは?手続きも解説

執筆者: 飛渡 貴之(弁護士) / 椛島 慶祐(司法書士)

更新

【経営者向け】事業承継・M&A・相続について、専門家から学べるセミナー情報はこちら

吸収合併とは、既設の法人が存続会社として披合併会社を消滅会社として吸収することで、吸収される会社の権利義務を全て承継させる方法です。

中小企業の多くが直面している後継者不在問題の中でM&Aという言葉がよく使われるようになりました。M&Aとは「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の略であり、少し前までは会社を乗っ取られるというマイナスイメージもありましたが、最近では会社の成長戦略のためや後継者が不在である会社の新たな承継方法として活用され、以前のようなマイナスイメージは少なくなってきています。後継者不在問題がさらに顕著となる今後は、より一般的な方法になると思われます。

このM&Aによる事業承継の方法にはいくつかありますが、ここではその中でもよく使われる合併を使った手法および流れについて解説します。

合併手続きの種類について

合併手続きには「吸収合併」と「新設合併」の2種類があります。まずはこの2種類についての違いを解説します。

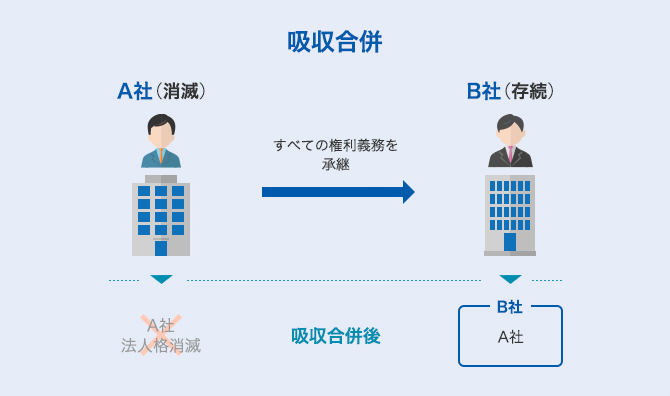

(1)吸収合併とは

当事会社が吸収合併契約を締結して、そのうちの1社が存続し、他の会社はその権利義務を存続する会社に承継させ消滅する手続きです。

この手続のうち存続する会社を「吸収合併存続会社」、消滅する会社を「吸収合併消滅会社」といいます。中小企業の事業承継における合併についてはこの吸収合併の方法がよく使用され、買手会社は吸収合併存続会社、売手会社が吸収合併消滅会社となります。

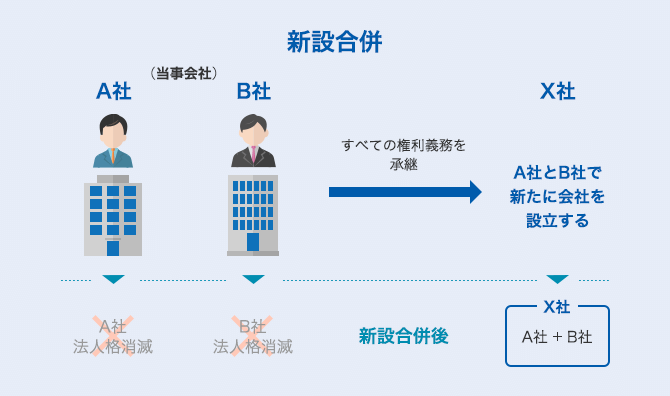

(2)新設合併とは

当時会社が新設合併契約を締結して、当事会社がすべて消滅し、全く新しい会社を設立する手続きです。当事会社は新たに設立した会社に権利義務のすべてを承継させ消滅します。

この手続きのうち新たに設立する会社を「新設合併新設会社」、消滅する会社を「新設合併消滅会社」といいます。主にグループ会社内での組織再編などで使用されます。

上記のとおり合併には2種類の方法がありますが、このうち新設合併は事業承継という点では、買手会社も消滅してしまう手続きとなるためほとんど選択されることはありません。よって、本コラムでは事業承継でよく使用される吸収合併の手続きについて主に記載いたします。

吸収合併の手続き

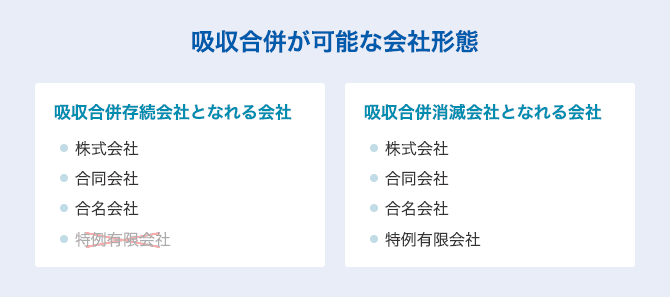

(1)吸収合併が可能な会社形態

上記の図のとおり、基本的にどのような会社形態であっても吸収合併手続きを行うことは可能ですが、唯一、特例有限会社は吸収合併存続会社となることはできません。(有限会社は会社法施行時に特例有限会社となっており、現在は設立手続きもできないため)

よって、有限会社を吸収合併存続会社としたい場合には有限会社を株式会社とする組織変更手続きを行う必要があります。

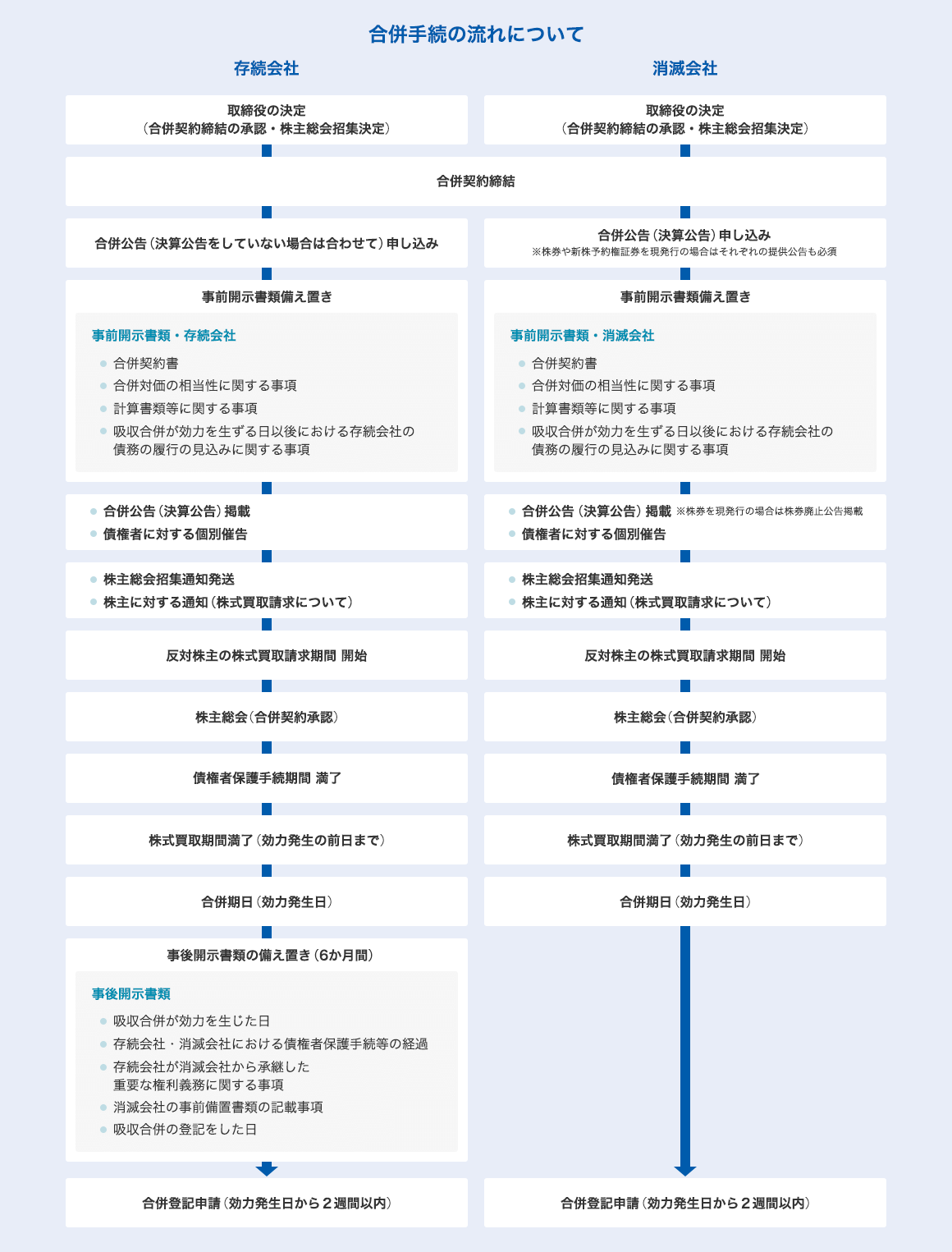

(2)吸収合併手続きの流れ

吸収合併を行う際、まず存続会社および消滅会社の間で「吸収合併契約」を締結し、合併契約承認の決議を取締役会設置会社においては取締役会、取締役会を設置していない会社においては取締役の過半数の決定により行います。吸収合併契約では当事会社がどういった内容(合併対価や効力発生日など)で合併をするかを記載します。なお、法定記載事項は会社法第749条に規定されています。

次に、合併手続きにおける事前開示書類(会社法第782条、第794条)を存続会社および消滅会社それぞれの本店所在場所に備置きます。それと同時に債権者保護手続きと呼ばれる存続会社および消滅会社の債権者に対する公告および知れたる債権者に対して個別催告を行います。この債権者保護手続きは合併の効力発生前に最低1か月間以上の間、当事会社が合併することについての債権者が各会社に対して異議を述べることができる制度であり、合併によって財務状況があからさまに悪化する場合など債権者が不利な立場に立たされる可能性があるため、法律によって義務付けられています。また、消滅会社が株券や新株予約権証券を現に発行している場合には株券(新株予約権証券)提出公告手続きも併せて行う形となります。

その後、株主に対して株主総会での吸収合併承認のための株主総会招集手続き、および合併に反対する株主に株式買取請求ができる旨の通知(一定の場合は公告に代替可能)を行います。株主総会招集手続きは定款等で定めていない限りは株主総会開催日の2週間前までに、合併に反対する株主の株式買取請求通知については合併の効力発生日の20日前までに行います。

これらの手続きが終了し、株主総会において吸収合併が承認されると、合併契約で定めた効力発生日に合併の効力が発生します。合併の効力が発生すると消滅会社の権利義務は存続会社に承継され、消滅会社の法人格は消滅します。

最後に合併の効力発生後、存続会社は遅滞なく事後開示書類(会社法第801条)を存続会社の本店所在場所に6か月間備置きます。また、吸収合併は登記手続きが必要となるため登記手続申請期限である合併の効力発生日から2週間以内に管轄の法務局に対して登記申請をする必要があります。

おわりに

吸収合併を行う場合には、消滅会社の株主への対価や吸収合併後にどの様に運営をしていくか、ということも重要ですが、債権者保護手続きなど法律上どうしても時間を要する手続きが必須となります。実際に合併を行うことになった場合、スケジューリングも重要な要素ですので、実際の運営面と合わせて効力発生までのスケジューリングにも注意して進めていくことが重要です。

【経営者向け】事業承継・M&A・相続について、専門家から学べるセミナー情報はこちら

この記事の執筆者飛渡 貴之(弁護士)

弁護士法人キャストグローバル代表弁護士。滋賀県生まれ、関西大学総合情報学部卒業後、パチプロをしていたことで、パチンコメーカーに就職し、新商品の企画開発に5年間携わる。

勤務中、土地家屋調査士の資格を取得し、独立を目指し司法書士の勉強を始め、退社後、合格。司法書士業務をするも、より質の高い法的サービスを提供したいとの思いから、弁護士を志す。

一般企業での会社員経験と定期的に国内外の優良企業を視察して得られた知識経験を生かしたコンサルタント色のある提案が多くの企業に喜ばれて、多数の企業を顧問に持つ。

この記事の執筆者椛島 慶祐(司法書士)

司法書士法人キャストグローバル在籍。福岡県生まれ。日本大学法学部法律学科卒業後、2014年司法書士試験合格。

2015年司法書士登録し、司法書士法人キャストグローバルに入社以来「企業法務、法務支援」に特化して創業者や中小事業、大企業の法務手続きを精力的に支援。これまでに500社以上の登記手続きやコンサルティングの実績がある、中小企業から大企業まで取引先は多岐に渡る。