- 電話でお問い合わせ

-

受付時間 9:30~12:00 / 13:00~17:30

(土・日・祝日、および弊社休業日を除きます)

弥生の

デジタルインボイス対応

弥生製品をご利用中の方は

Peppolネットワークでのデジタルインボイスの送受信が可能になります。

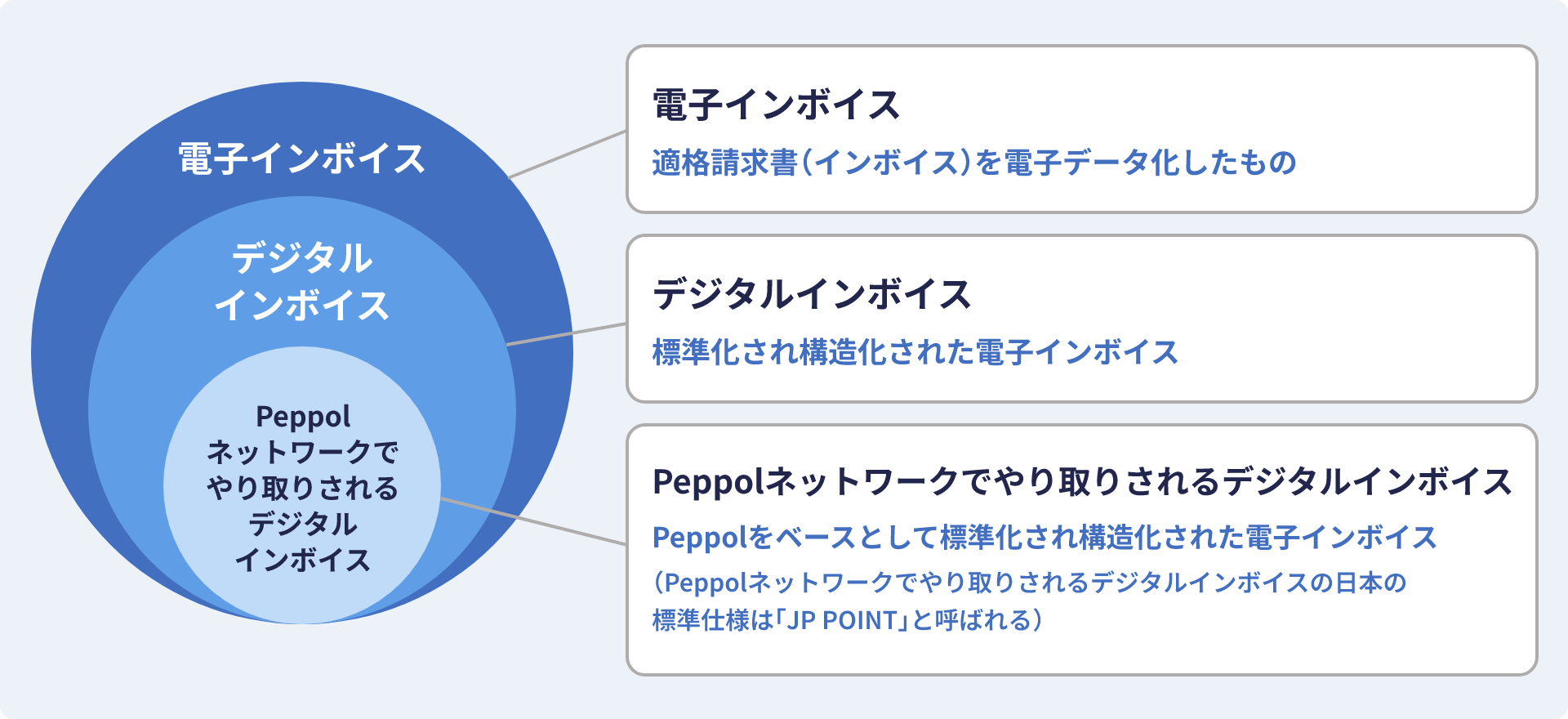

デジタルインボイスとは?

デジタルインボイスとは「標準化され構造化された電子インボイス」のことをいいます。

このうち、国際規格の「Peppol(ペポル)」をベースとしたデジタルインボイスが存在しています。

デジタルインボイスを活用すると、売り手のシステム(販売管理システム等)で作成した請求に関するデータが、

人を介さずに買い手のシステム(仕入管理システムや会計システム等)に連携され、複数税率の計算や仕訳入力などの業務が自動で行われるようになります。

現在、事業者のバックオフィス業務は、「紙」を前提としたやり取りが中心になっており、アナログな業務プロセスが数多く存在しています。

その結果、デジタルとアナログの世界を行き来する中途半端な状態となり、効率化や生産性向上の妨げとなっています。

そこで登場するのが、デジタルインボイスです。

電子インボイスとは?

電子インボイスとは適格請求書(インボイス)を電子データ化したものを意味しています。

ただし、電子インボイス(例:インボイスをPDF化)にしてメールで送信したとしても、買い手側は自動で仕入管理や会計のシステムに入力されることはなく、その電子インボイスのデータを各システムに手入力する必要があり、大きな効率化には繋がりません。

Peppolとは?

Peppolとはインターネット上でデジタルドキュメントをやり取りするための「文書仕様」「運用ルール」「ネットワーク」のグローバルな仕様のことで、デジタル庁が、日本のPeppol Authority(PA)として、Peppolをベースとした日本の「デジタルインボイス」の標準仕様(JP PINT)の管理を行っています。

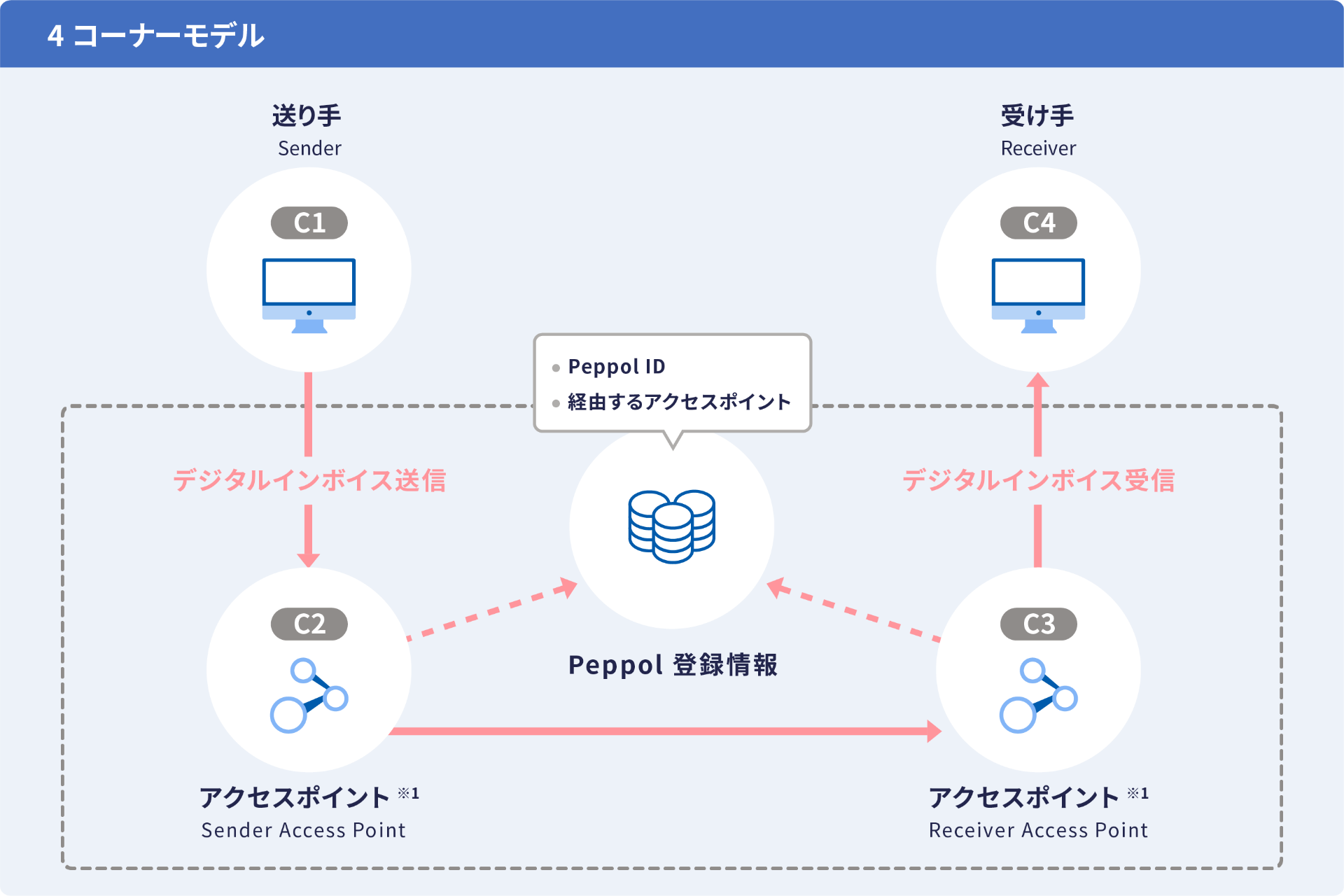

Peppolユーザーは「アクセスポイント」を経てPeppolのネットワークに接続することで、個々製品の垣根を越えて、参加する全てのユーザーとデジタルインボイスをやり取りすることができるようになります。

- Peppolネットワーク経由でデジタルインボイスの送受信を行う際には必ず「アクセスポイント」を経由します。

Peppol IDとは?

Peppol IDは、事業者に対して1つ割り当てられるもので、デジタルインボイスの送受信時に必要となります。

日本では国ごとの固有番号+「法人番号」や「適格請求書 発行事業者 登録番号」を Peppol IDとして用いられるのが一般的です。※

Peppol登録情報の中にはPeppol ID以外に、どのアクセスポイントを経てPeppolのネットワークに接続するか、という情報も含まれており、デジタルインボイスを送信するには送信システムに対応したアクセスポイントのPeppol IDが必要です。

受信したデジタルインボイスをシステムに取り込むには、取り込むシステムに対応したアクセスポイントのPeppol IDが必要です。

- 法人:0188+「法人番号」/個人事業主:0221+「適格請求書 発行事業者 登録番号」

なお、個人事業主で適格請求書発行事業者でない方はPeppol IDの発行ができません。

デジタルインボイスを

利用するメリット

1

業務の効率化

デジタルインボイスは、「Peppol」をベースとした日本におけるデジタルインボイスの標準仕様(JP PINT)に準拠しています。

各システムに請求情報を取り込んだ後、その情報をもとに、適格請求書の適正性判定、仕訳入力※1、仕入税額控除の計算をシステムが行ってくれるようになります※2。

その結果、業務の効率化が期待できます。

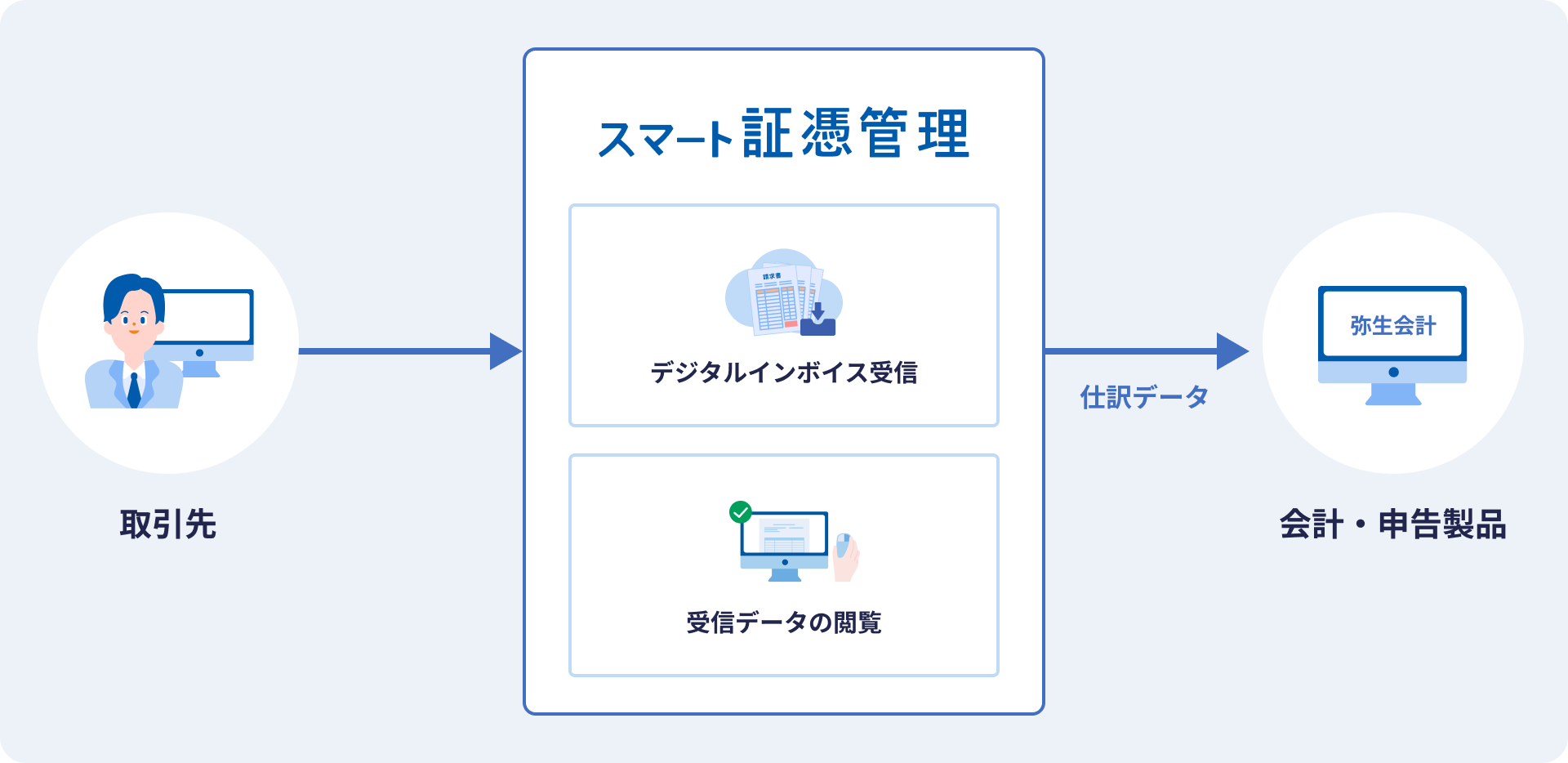

- 弥生の「スマート証憑管理」を利用する場合、会計・申告製品への仕訳連携は手動での操作が必要になります。

- 機能は各システムによって異なりますのでご確認の上、ご利用ください。

2

データの改ざん防止

デジタルインボイスを送受信する場合、個別に改ざん防止措置を取る必要があります。

Peppolをベースとしたデジタルインボイスでは、Peppolネットワーク参加者の本人確認が義務付けられています。

また、Peppolのアーキテクチャ上、いったん送信したデジタルインボイスのデータを改ざんする余地がありません。

これにより、書類の保存や適格請求書発行事業者の確認など、インボイス制度導入後の負担を減らすことができると期待されています。

3

保管・管理コストの削減

請求書を紙で保管すると、保管場所やファイルへのまとめ作業等に時間とコストがかかります。

電子データで管理すれば請求書の保管場所が不要となり、ファイルへのまとめ作業・管理する負担が削減できます。

請求書を電子データで保存する場合は「電子帳簿保存法」への対応も併せてご対応ください。

4

リモートワークに対応

デジタルインボイスに対応するサービスを使えば、オフィスにいなくても業務が行えるため、在宅勤務やテレワークに対応できる体制の整備が可能となります。

弥生で実現できること

Peppolネットワークでの

デジタルインボイスの送受信が可能に

弥生は2023年6月、日本におけるPeppol(ペポル) の管理局(Japan Peppol Authority、デジタル庁)より、Peppol Service Providerとして認定されたため、日本のデジタルインボイスの標準仕様(JP PINT)に準じたインボイスデータにおいて、送受信に必要なアクセスポイントのサービス提供が可能となりました。

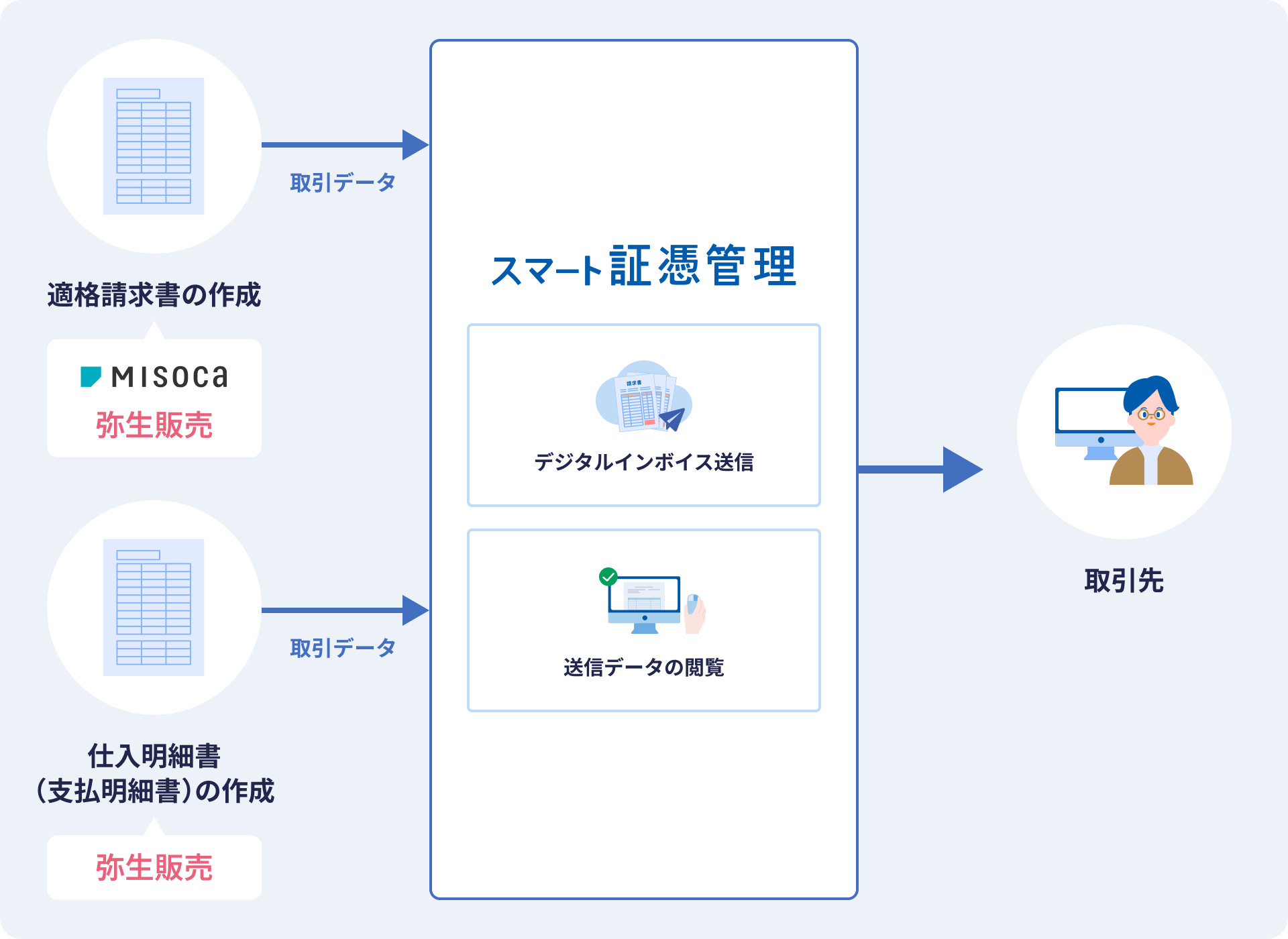

さらに、2023年10月の機能アップデートにより、弥生製品をご利用中の方はPeppolネットワークでのデジタルインボイスの送受信が可能になります。2023年10月時点では適格請求書発行事業者(法人/個人事業主問わず)の方のみ「スマート証憑管理」を利用したデジタルインボイスの送受信が可能です。

「デジタルインボイス送受信」機能は、請求書などの証憑を電子データとして一元管理できる「スマート証憑管理」の機能の一部として提供します。

「スマート証憑管理」は、「弥生シリーズ」をご利用中でデスクトップソフトの「あんしん保守サポート」加入者、もしくはクラウドサービス契約者は当面の間、追加費用無しでご利用いただくことができ、取引先から受領あるいは自社発行した請求書や納品書などの証憑をクラウド上で保存と管理ができることに加えて、適格請求書や仕入明細書のデジタルインボイスの送受信も実現できるようになります。

デジタルインボイスの

送信を行いたい場合

デジタルインボイスの受信システム(弥生製品以外のシステムでも可)の利用が必要です。

デジタルインボイスの

受信を行いたい場合

デジタルインボイスの送信システム(弥生製品以外のシステムでも可)の利用が必要です。

デジタルインボイス送信/受信の両方を行いたい場合の注意事項

利用するシステムのメーカー等によって経由するアクセスポイントが異なる場合があります。

Peppol IDは事業者につき1つのため、同じ事業者でデジタルインボイスの送信システムと受信システムのメーカー等が異なる場合は注意が必要です。

例:送信システムは他社製品/受信システムは弥生(「スマート証憑管理」)を利用したいと考えている事業者が、デジタルインボイスの送信をするために他社のアクセスポイントにてPeppol IDを取得

→この場合、「スマート証憑管理」にてデジタルインボイスを受信することはできません。

弥生の「スマート証憑管理」で受信したい場合は他社でのPeppol ID登録を取り下げ、弥生でPeppol IDを取り直す必要があります。

運用フローと

顧問先対応方法

運用フロー例

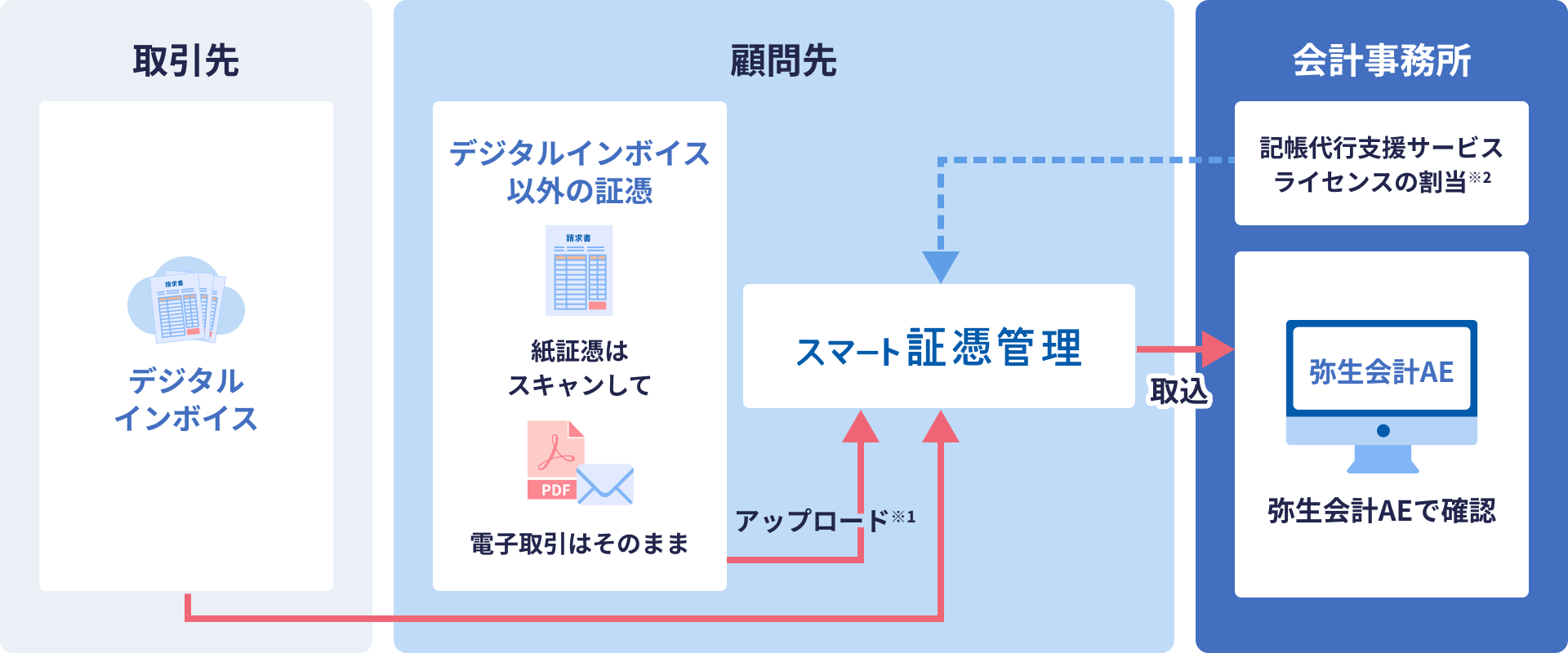

記帳代行顧問先がデジタルインボイスを受信、会計事務所にて仕訳取込する場合

以下図のように、記帳代行顧問先が取引先からスマート証憑管理上でデジタルインボイスを受信し、その情報をもとに、会計事務所が持つ会計データ(弥生会計AE)へ仕訳を取り込むことが可能です。※1,2

- デジタルインボイス以外の証憑を受領し、スマート証憑管理上で管理する場合は手動でのアップロードが必要です。また、会計事務所側で、代行してスマート証憑管理へアップロードすることも可能です。

- 併せて記帳代行用ツールの利用依頼/承認が必要です。

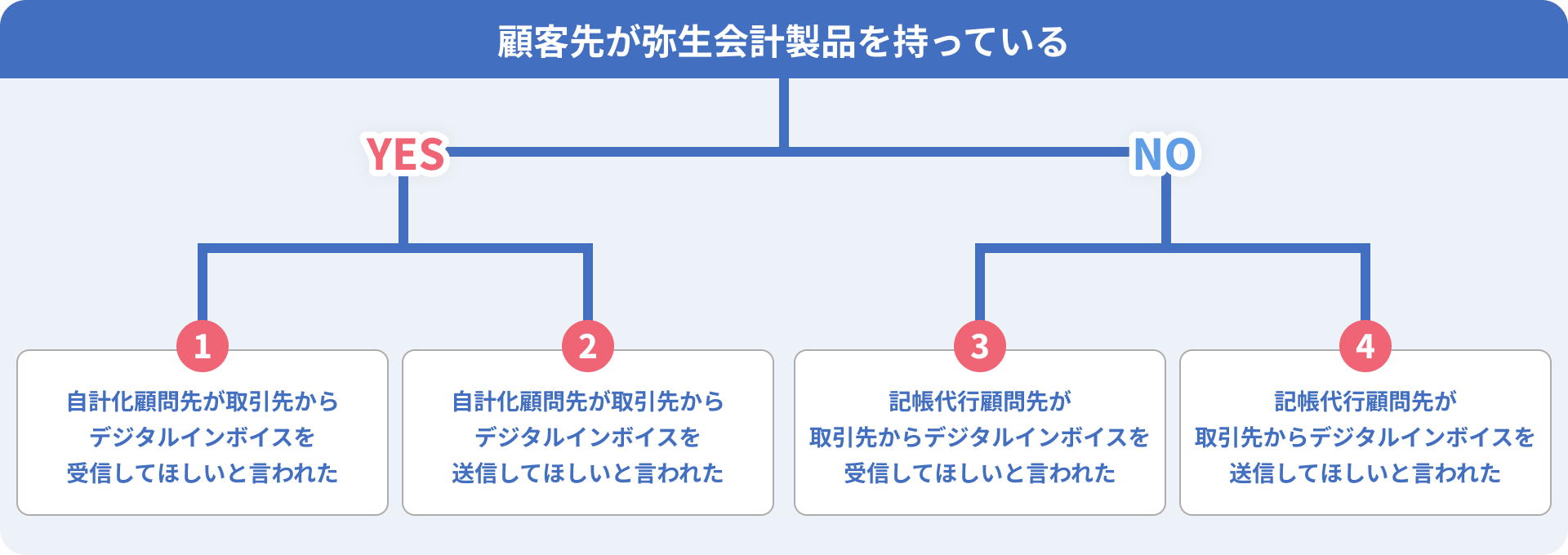

顧問先別の対応方法

顧問先の状況に応じた

対応方法のご紹介

以下チャートの結果別に対応方法をご紹介しています。

❶の場合の対応方法

- 「スマート証憑管理」の利用開始

- 「スマート証憑管理」で「デジタルインボイス利用設定」を行い、Peppol IDを取得

- 取引先へPeppol IDの共有

- 取引先からデジタルインボイス受信すると、受信したデジタルインボイスは「スマート証憑管理」に自動で保管

- 必要に応じ、その後弥生会計製品へ仕訳連携を実施。

- 必要に応じ、会計事務所との「スマート証憑管理」のデータ共有を実施。

❷の場合の対応方法

- 「Misoca」や「弥生販売」を導入

- 「スマート証憑管理」の利用開始

- 「スマート証憑管理」で「デジタルインボイス利用設定」を行い、Peppol IDを取得

- 取引先のPeppol IDを確認

- 「Misoca」や「弥生販売」で取引先情報(Peppol IDなど)を設定

- 「Misoca」や「弥生販売」でデジタルインボイス送信

- 送信したデジタルインボイスは「スマート証憑管理」に自動で保管

- 必要に応じ、その後弥生会計製品へ仕訳連携を実施。

- 必要に応じ、会計事務所との「スマート証憑管理」のデータ共有を実施。

- 「Misoca」で作成した適格請求書、「弥生販売 24」で作成した適格請求書・仕入明細書(支払明細書)を、デジタルインボイス送信できます。

❸の場合の対応方法

- 会計事務所(弥生PAP会員)が「記帳代行支援サービス」を契約

- 記帳代行顧問先が「スマート証憑管理」を利用するための手続きを実施

- 「スマート証憑管理」の利用開始

- 「スマート証憑管理」で「デジタルインボイス利用設定」を行い、Peppol IDを取得

- 取引先へPeppol IDの共有

- 取引先からデジタルインボイス受信すると、受信したデジタルインボイスは「スマート証憑管理」に自動で保管

- 必要に応じ、その後弥生会計製品へ仕訳連携を実施。

❹の場合の対応方法

- 「Misoca」や「弥生販売」を導入

- 「スマート証憑管理」の利用開始

- 「スマート証憑管理」で「デジタルインボイス利用設定」を行い、Peppol IDを取得

- 取引先のPeppol IDを確認

- 「Misoca」や「弥生販売」で取引先情報(Peppol IDなど)を設定

- 「Misoca」や「弥生販売」でデジタルインボイス送信

- 送信したデジタルインボイスは「スマート証憑管理」に自動で保管

- 必要に応じ、その後弥生会計製品へ仕訳連携を実施。

- 会計事務所との「スマート証憑管理」のデータ共有を行う場合、会計事務所による「記帳代行支援サービス」の契約と、各種手続きが必要です。

- 「Misoca」で作成した適格請求書、「弥生販売 24」で作成した適格請求書・仕入明細書(支払明細書)を、デジタルインボイス送信できます。

弥生PAPに入会すると、

弥生製品をお得に利用

できます

弥生PAPの

入会メリットをご紹介

- コスト削減

- 弥生が提供するほとんどの製品・

サービスを低コストで利用可能です。

- 業務効率化

- 記帳代行の自動化等を

することで業務を効率化できます。

- 事業者との接点の拡大

-

350万以上※の弥生ユーザーとの

接点が持てます。2025年9月現在

弥生PAPのお申し込み

弥生PAP会員になると、業務効率化を

低コストで実現し、事業者との接点も拡大可能!

顧問先支援や事務所経営に

大きなメリットがあります。

弥生PAP入会申し込みには「弥生ID」が必要です。

ログイン画面が表示されますので「弥生ID」を

お持ちでない場合は新規登録をお願いします。