弥生製品でどのようにインボイス制度に対応していけばいいか分からない方に向けて、具体的に適格請求書(インボイス)の発行方法や保存方法、仕訳の入力方法などを解説します。

記帳代行の顧問先における

対応方法について

インボイス制度・電子帳簿保存法対応において、顧問先が弥生製品を保有しておらず、

会計事務所(弥生PAP会員)にて記帳作業を行っている場合の対応方法についてご案内します。

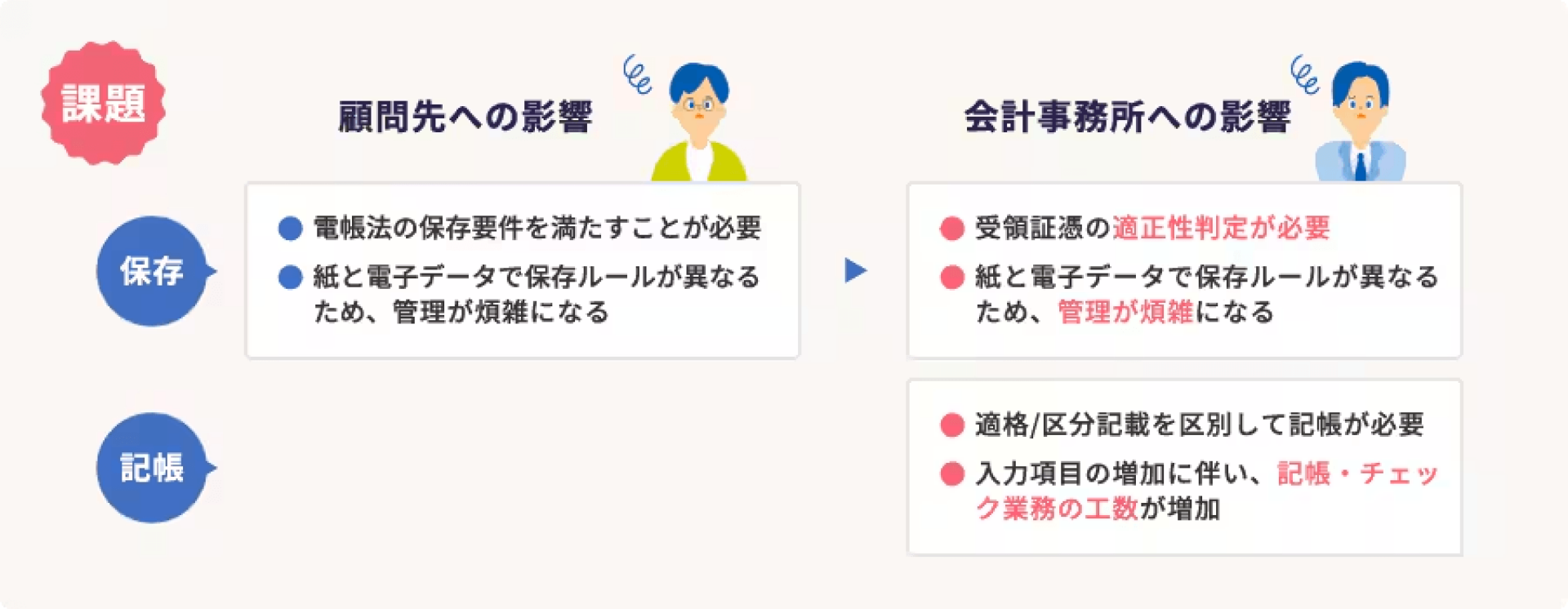

法令改正による影響

法令改正による顧問先業務変化に伴い、会計事務所にも影響が出てきます。

影響を理解したうえで、会計事務所の負担を最小限とするための運用が求められます。

課題解決のための

弥生のソリューション

証憑保存、記帳の課題は以下のサービス・ツールで解決できます

記帳代行支援サービス

会計事務所の記帳代行業務をトータルに高効率化

- 会計事務所側の記帳業務自体の効率化が可能

- 弥生製品を持っていない顧問先でも「スマート証憑管理」の利用が可能に※1

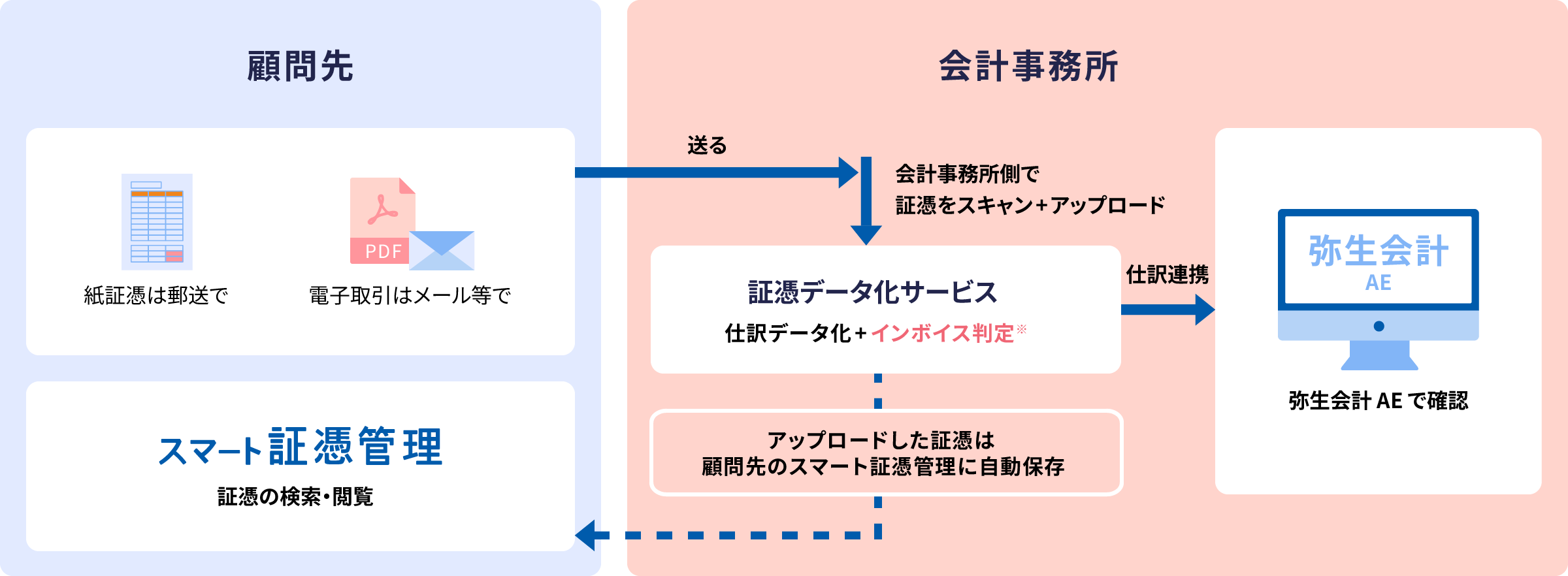

「証憑データ化サービス」の利用で記帳業務をさらに効率化

- オペレーターが日付・金額・摘要を99.9%の精度で入力

- インボイスの登録番号の入力にも対応

- インボイス制度業務の効率化と電帳法「スキャナ保存(同第4条3項)」「電子取引(同第7条)」双方に対応※2

- 会計事務所からのみアップロード可能、顧問先のアップロードミスを回避

- 顧問先ごとに「記帳代行ライセンス」の割り当て、記帳代行用ツールの利用依頼/承諾が必要です。

- 電帳法「スキャナ保存(同第4条3項)」「電子取引(同第7条)」においては、ユーザー側で満たさなければならない要件がありますので事前にご確認をお願いいたします。詳しくはそれぞれの以下リンクをご覧ください。

スマート証憑管理

証憑類をクラウド上で管理・保存

- 電帳法の保存要件を満たすことができる※

- 一元管理ができる

- 適格請求書の適正性判定機能でチェック負担を軽減

- 弥生会計への仕訳連携による入力業務の負担軽減

- 保管した証憑データは、顧問先と会計事務所でいつでも共有可能

- 電帳法「スキャナ保存(同第4条3項)」「電子取引(同第7条)」においては、ユーザー側で満たさなければならない要件がありますので事前にご確認をお願いいたします。詳しくはそれぞれの以下リンクをご覧ください。

運用例

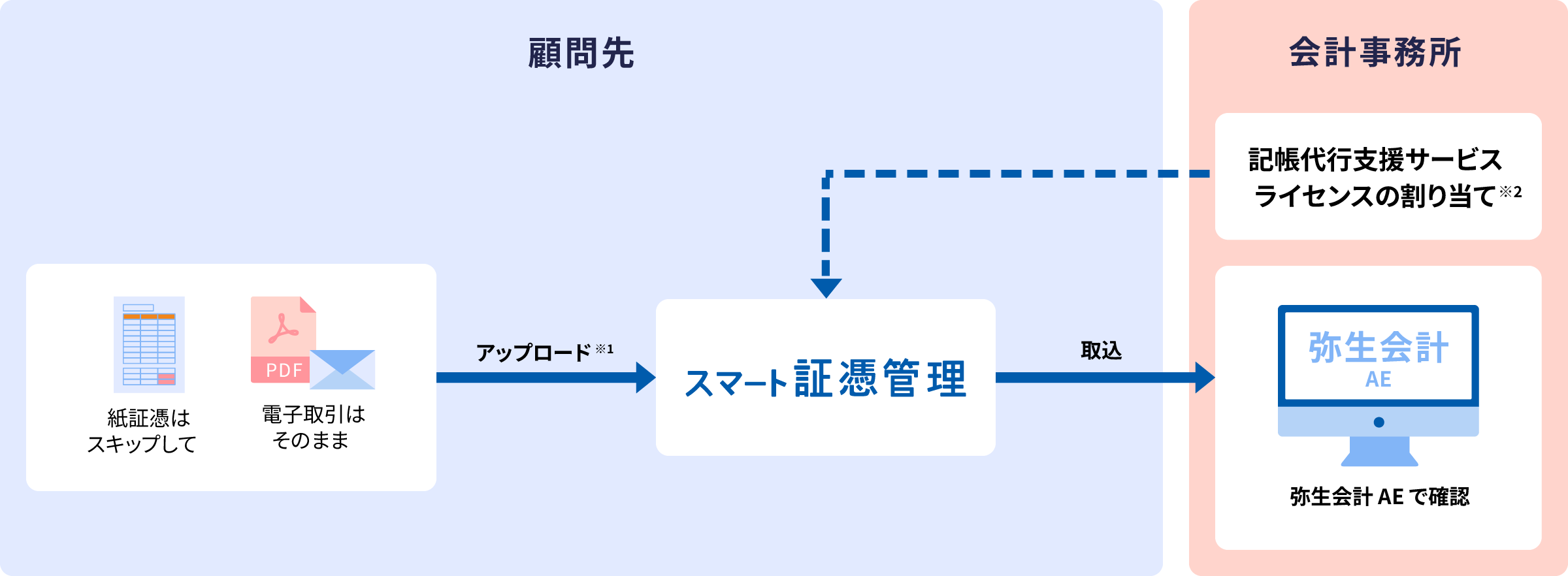

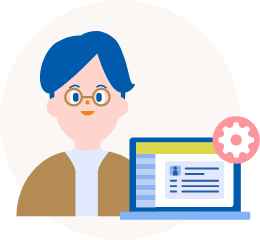

①顧問先が「スマート証憑管理」へ証憑をアップロード、会計事務所にて仕訳取込する場合

- 会計事務所側で、代行して「スマート証憑管理」へアップロードすることも可能

- あわせて記帳代行用ツールの利用依頼/承諾が必要

以下のような顧問先には②の方法がおすすめです

- 顧問先の業務フローを変えるのが難しい

- スキャンやアップロードをお願いしづらい

- 何より事務所側の記帳業務の負担を減らしたい

②これまでの顧問先の

業務フローを変えることなく法令対応する場合

証憑データ化サービスを利用する

登録番号の実在性/有効性を判定

証憑データ化サービスを導入するメリット

インボイス制度業務の効率化と電帳法「スキャナ保存(同第4条3項)」「電子取引(同第7条)」双方に対応※

オペレーターが日付・金額・摘要を99.9%の精度で入力

高精度なデータ化で記帳業務をさらに効率化

インボイス登録番号の入力にも対応

18時までのアップロードで、翌営業日24時までに納品

会計事務所からのみアップロード可能、顧問先のアップロードミスを回避

- 電帳法「スキャナ保存(同第4条3項)」「電子取引(同第7条)」においては、ユーザー側で満たさなければならない要件がありますので事前にご確認をお願いいたします。詳しくはそれぞれの以下リンクをご覧ください。

弥生会計の入力済仕訳に証憑画像を登録する

弥生会計に手入力した仕訳、または、スマート取引取込の口座連携やCSVファイル取込で取り込んだ仕訳など、紐づく証憑画像が登録されていない仕訳に対して、弥生会計の画面から証憑ビューアーを使って画像を登録できます。

そして、登録した証憑画像はスマート証憑管理へ自動で連携されます。

これにより、スマート証憑管理を利用して仕訳連携していない証憑画像についても電子帳簿保存法(電子取引/スキャナ保存)対応が可能となります。

機能の詳細はこちら(要ログイン)をご確認ください。

証憑画像を登録する際のご注意

-

-

スマート証憑管理へ手動でアップロードする場合や、弥生会計から証憑画像を登録する際に、電子帳簿保存法第7条(電子取引)の法令要件を満たすには、事務処理規程の整備が必要です※。事務処理規程のサンプルは以下を参照してください。

証憑ビューアーやスマート証憑管理のアップロード画面から手動でアップロードする場合、受領~アップロードまでの間に書類改ざんの余地があるとみなされます。そのため、改ざんを行わない旨を記載した事務処理規程を作成し、規程に沿った運用を行う必要があります。

-

また、電子帳簿保存法第4条3項(スキャナ保存)の法令要件を満たすためには、保存開始前に事務処理規程などの整備が必要です。詳細についてはこちらを参照してください。

-

なお、電子取引/スキャナ保存の保存要件に対応するには、上記以外にもディスプレイ、プリンタの準備などの要件があります。詳細は以下をご参照ください。

-

その他製品のインボイス

制度・電子帳簿保存法対応

その他、「弥生会計」をはじめとした弥生シリーズの法令対応についてお知りになりたい方は以下をご参考ください。

弥生のデジタルインボイス対応について解説します。

弥生製品をご利用中の方はPeppolネットワークでのデジタルインボイスの送受信が可能になります。

顧問先に「スマート証憑管理」を提供するための手順

必要な手続き

共有するための手続き※1

弥生PAP会員向け手順書を参考に、下記の①~③の設定が必要です

①会計事務所の操作:顧問先の登録+記帳代行ライセンスの割り当て+事業所データ設定(手順書 P9~16)

②会計事務所と顧問先の操作:記帳代行用ツールの利用依頼/承諾(手順書 P32~38)

③会計事務所の操作:『スマート証憑管理』の「会計連携設定」で連携する事業所データを設定※2(手順書 P39~42)

- 顧問先毎に設定が必要です。既に設定済みの顧問先へ再度設定する必要はありません。

- 記帳代行ライセンス割り当て時に連携設定した事業所データと同じデータを選択します。