M&Aのベネフィットとリスクとは?会社を買収する際の利点や留意点を解説

更新

【経営者向け】事業承継・M&A・相続について、専門家から学べるセミナー情報はこちら

近年、中小企業のM&A件数は右肩上がりで増えており、売手・買手共に利益をもたらすものだという認識が広がりつつあります。ただ、M&Aには売手・買手共に利益はあるものの、リスクもあります。M&Aを効果的に行うには、M&Aの利点と留意点を正しく知っておくことが大切です。

ここでは、買手側にフォーカスし、買手がM&Aを行う利点や留意点、後悔しないためのM&Aの相談先について解説します。

| 譲受側(買手)の利点 | 譲受側(買手)の留意点 |

|---|---|

|

|

買手がM&Aを行う利点

買手がM&Aを行う利点は、具体的に下記の4つが挙げられます。まずは買手側がM&Aを行う利点について見ていきましょう。

優れた人材を確保できる

買手がM&Aを行う利点として、売手対象会社の優れた人材を確保できることが挙げられます。自社で人材の育成をすると、費用がかかるほか、多くの時間や労力が必要になります。M&Aによって優れた人材を確保することで、スピーディーな事業成長が可能です。

ハイレベルなノウハウを入手できる

売手対象会社のハイレベルなノウハウを確保できることも、買手がM&Aを行う利点の1つです。売手のノウハウを得ることで、自社の弱みを解消し、市場における競争力を強化することにつながります。また、優秀な人材の確保と同じく、ハイレベルなノウハウを築いていくには時間と労力がかかります。M&Aによってハイレベルなノウハウを入手できれば、時間や労力をかけずに、事業規模の拡大が可能です。

新たな市場でのブランド力を獲得できる

買手がM&Aを行う利点として、新たな市場でのブランド力を獲得できることも挙げられます。1からブランドを作り上げると多額の費用や時間、労力がかかる上に、新たな市場では参入に失敗するリスクもあります。

M&Aによって新規事業(異業種参入)を行えば、リスクを抑えながら、ブランド力だけでなくそれを支える顧客や取引先、許認可などを獲得することが可能です。また、スピーディーに新たな市場でのブランド力を獲得することができます。

コスト削減や業務効率化ができる

M&Aにより事業規模が拡大することで、コスト削減や業務効率化が図れることも、買手がM&Aを行う利点です。事業規模が拡大すると、一括仕入れなどによってコストの削減が期待できます。また、同じ業種や業態の会社どうしで行われる水平型M&Aであれば、資源を共有することで、経営や社内業務の効率化を図ることも可能です。

また、同業種の中でも、自社の事業に対して、川上や川下の事業を行っている会社に対して行う垂直型M&Aの場合でも、製造・流通・販売などを統合する一気通貫の体制がとれるため、業務の効率化を図れます。さらに、卸売業者にかかる手数料の削減やサプライチェーンの強化につながることもメリットです。

M&Aの手法については別の記事で解説していますので、参考にしてください。

買手がM&Aを行う留意点

M&Aを行うにあたって、買手側には利点がある一方、留意点もいくつかあります。その要因としては期待どおりにいくかどうかわからないという不確実性もありますが、具体的には下記のようなリスクが挙げられます。

コア人材(キーマン)が流出する可能性

M&Aでの買手側のリスクとしては、企業経営にも影響を与えるようなコア人材が流出してしまう可能性があるということです。他の会社を買収したことで、社風や勤務地、給与、待遇などが変わってしまうと、それを理由に従業員が退職してしまうかもしれません。特にコア人材が流出すると、思っていたシナジー効果が得られず、M&Aそのものが失敗に終わることも考えられます。

企業文化の統合に時間とコストがかかる

複数企業が統合する際、企業文化の統合には特に時間とコストがかかるという点も、M&Aでの買手側のリスクです。社風や文化、待遇は企業によって異なり、それを統合させようとすると時間やコストがかかります。従業員が不満を感じれば、モチベーション低下やトラブルなども起こりやすくなります。

デューデリジェンスで見つからなかったリスクの顕在化

売手対象会社への調査であるデューデリジェンスを行っていても、リスクをすべて発見するのは難しいです。買手側はあらかじめデューデリジェンスを行いますが、未払い残業代や、貸借対照表にはない買掛金などの簿外債務、環境汚染による訴訟リスク、従業員・顧客・取引先とのトラブルなどの偶発債務が、買収後に顕在化する可能性があります。

想定していた相乗効果が出ない

M&Aでの買手側のリスクとして、想定していた相乗効果が出ないということも挙げられます。市場シェアの拡大をするためにM&Aをしたものの、M&A先の主力製品がライバル企業の新製品に負けてしまうなど、期待どおりの結果にならないかもしれません。

M&Aで後悔しないためには、最初の相談先選びが大切

M&Aを行った後に「こんなはずではなかった」と後悔しないようにするには、自社がM&Aを行う目的をしっかりと定め、交渉相手探しや条件交渉を進めていくことだけでなく、M&Aの相談先選びも大切です。

M&Aを実行するために必要な手続きや交渉などを相談する相手がいれば、最適な条件を考えられ、スムースに進めることが可能です。

M&Aはそれ自体が目的ではなく、目的を達成するための手段にすぎません。例えば、新規事業を手早く始めるためにM&Aを行うなら、自社の求める技術や人材を獲得できる会社を見つける必要があります。こうした戦略からしっかりと相談しておくことで、効果的なM&Aの実行へとつなげられます。

M&Aの流れについては別の記事で解説していますので、参考にしてください。

M&Aをスムースに進める上での相談先とは?

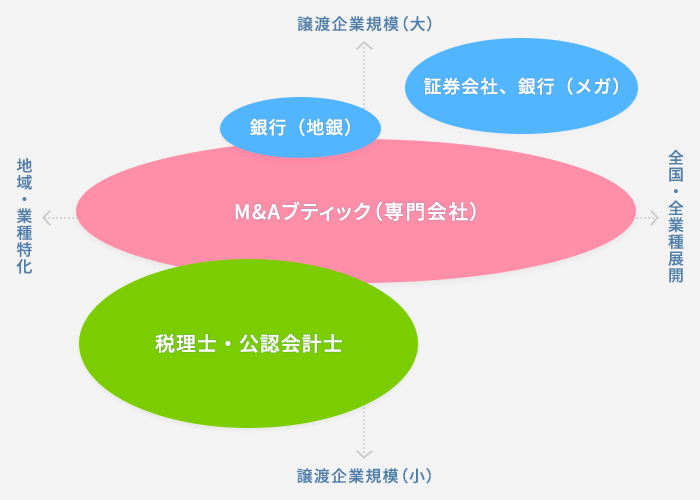

M&Aのリスクを回避して、スムースに進めるには専門家の力を借りることが一般的です。M&Aを進めるうえで主な相談先は、下記の表のとおりです。案件の規模によって適した相談先は異なりますので、特徴や対応する案件の規模も併せて見ていきましょう。

M&Aの主な相談先と特徴

| 相談先 | 特徴 |

|---|---|

| 証券会社や銀行などの金融機関 | M&Aアドバイザリー業務を行っている金融機関なら、財務に関する専門知識が豊富で、企業情報も多く持っている。 |

| M&Aブティック(専門会社) | M&Aの支援を専門とする、主にコンサルティングファームやM&A仲介会社のこと。目的に沿ったM&A戦略の策定から統合まで一括してサポートを受けられる。 |

| 税理士・公認会計士 | 財務や税務、会計の観点からのアドバイスなどを受けられる。 |

M&Aに詳しい専門家やM&Aの相手先を探す方法

M&Aでは、交渉力に加えて財務、税務、会計、法務、労務などの専門的な知識が必要となり、すべての手続きを自力で進めるのは困難です。M&Aを成功させるには、専門家の力を借りましょう。手間をかけずに、M&Aに詳しい専門家を探すなら、「税理士紹介ナビ 」がおすすめです。M&Aの専門家は、業界最大規模の全国13,000のパートナー会計事務所(2024年12月現在)から、会社所在地や業種、会社規模に合わせて最適な税理士・会計事務所を紹介します。なお、専門家との契約にかかる費用は内容に応じて別途必要です。

M&Aの相手探しには、M&A専門のマッチングサービスの利用がおすすめです。費用も比較的リーズナブルです。また、小規模案件を中心に掲載していますので、これから事業を始めたい個人の方や、これから事業を拡大したい方にもぴったりです。

専門家のアドバイスを受けながら自社に合ったM&Aを実現しよう

買手にとってM&Aは、スピーディーな事業成長や事業規模の拡大、新たな市場の獲得などさまざまなメリットがあります。M&Aのメリットを十分に得るには、自社にとってのM&Aの目的を明確にしたうえで、専門家の支援やアドバイスを受け、ポイントをしっかり押さえて進めていくことが大切です。

まずは「M&A・事業承継相談窓口 by BATONZ」などのサービスを活用して、専門家のアドバイスのもとで自社に合ったM&Aを進めましょう。