介護事業の企業を買収する際の留意点は?M&Aの動向や事例も解説

更新

【経営者向け】事業承継・M&A・相続について、専門家から学べるセミナー情報はこちら

介護事業は、超高齢社会の中でビジネスチャンスが見込まれる事業の1つです。その将来性に期待して新規参入する企業の他、介護業界の企業や事業所の再編も進んでおり、介護業界ではM&Aの需要が高まっています。

ここでは、介護業界の概況や課題の他、M&Aの動向、介護業界のM&Aの事例、M&Aを行う際の留意点について解説します。

介護業界の概況

高齢者人口の増加に伴い、介護サービスの需要は右肩上がりに伸びています。内閣府の「令和4年版高齢社会白書 」(2022年6月)によると、2021年10月時点の総人口は1億2,550万人、65歳以上の人口は3,621万人となり、総人口に占める割合(高齢化率)は28.9%です。今後は総人口が減少する中で高齢化率は上がり続け、2036年には国民の3人に1人が65歳以上になると予測されています。

こうした超高齢社会への対応として、高齢者の介護を社会全体で支えることを目的とした介護保険制度が2000年から始まりました。介護保険制度は、手続きをして認定を受けた介護が必要な方への費用を負担したり、介護サービスを適切に受けられたりするようにサポートする保険制度です。全国の自治体が運営主体となって、納付された保険料と税金で運営されています。

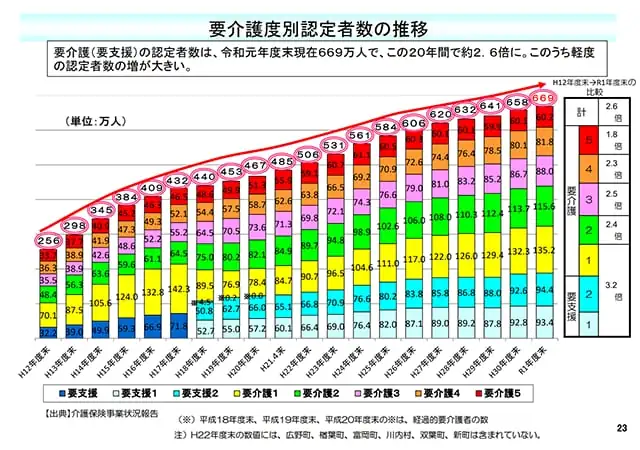

厚生労働省「介護保険事業状況報告(暫定) 」(2022年5月)によると、介護保険制度の要介護(要支援)認定者は、2022年5月時点で691万4,000人となり、前述調査の2021年5月版資料と比較すると要介護認定者は約7万人も増えています。

また、厚生労働省「介護保険制度をめぐる最近の動向について 」(2022年3月)によると、2000年時点で149万人だった介護サービス利用者は、2021年3月時点で509万人と約3.4倍に増加しました。それに伴い、2000年時点で約3.2兆円だった介護費用も、2019年には3倍を超える10.1兆円に到達。介護事業の市場規模は拡大を続け、2022年現在では10兆円を超える市場となっています。

介護業界の課題

介護業界は慢性的な人手不足のため、人材の確保が課題です。人手不足の原因としては、高齢者人口が急増していることに加え、労働条件の厳しさや賃金の低さが挙げられます。厚生労働省では介護人材確保のための対策として、介護職員の処遇改善、介護未経験者の転職サポート、介護ロボットなどの導入による生産性向上や職員の負担軽減、外国人の受け入れ環境支援などに取り組む考えを示しています。

しかし、介護業界の収益構造上、従業員の給与を大幅にアップすることは容易ではありません。介護事業者が提供する介護サービスのうち、サービス付き高齢者住宅の家賃や有料老人ホームの利用料、管理料などは介護事業者が自由に決められます。しかし、介護保険制度が適用される介護サービスに関しては、その利用料は政府によって決められ、事業者が自由に設定することはできません。

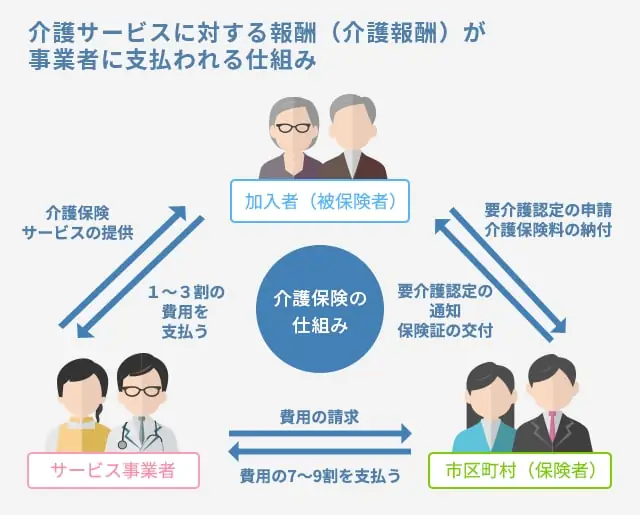

その理由は、介護事業者が提供する介護サービスは主に介護保険制度に則って運用されているからです。介護サービスを利用する被保険者は利用料の1~3割負担のみで、残りの利用料は自治体から介護報酬という形で介護事業者に支払われています。介護報酬は3年に1度改定され、引き上げられることもあれば、引き下げられることもあるものです。引き下げられると介護事業者の利益は減ります。

さらに、要介護の方が利用できるサービスの量は要介護認定の段階で規定されていることや、介護施設に入居できる人数、1人の訪問看護スタッフが見られる人数には限りがあるので、量を増やして売上を上げるということができません。

近年では、介護人材の平均賃金は上昇傾向にありますが、介護保険制度に基づく収益構造のため、介護業界では同業他社と待遇・給与面で差をつけて人材を募集することも難しいといえます。

介護サービスに対する報酬(介護報酬)が事業者に支払われる仕組み

介護業界のM&Aの動向

介護業界では近年、M&Aの需要が高まっています。その理由の1つに、介護事業は2040年まで市場規模の拡大が見込める成長産業といわれていることが挙げられます。そのため、異業種からの新規参入も少なくありません。新規参入する際に、ゼロから人材を採用・育成するには時間もお金もかかるだけでなく、総量規制が導入されている有料老人ホームのように新規開設が難しい介護施設もあるため、新規参入においてM&Aを行うことが多くなっています。

また、介護保険制度のスタート時に介護業界に参入したものの、経営がうまくいかず、介護事業から手を引きたい、後継者がいないといった、介護事業の売却を希望する企業があることもM&Aの需要が高まっている理由の1つといえます。

介護業界のM&A事例

介護業界では、事業拡大や人材確保を理由にM&Aを行うことがありますが、ここでは実際に行われたM&Aの事例をご紹介します。

近畿圏・首都圏で介護付き有料老人ホームを運営する企業が、首都圏で介護スタッフの派遣業・訪問看護事業・特定技能の外国人の人材紹介事業などを営む企業を買収し、子会社化したケースです。買収に至った理由として、売手は介護人材の紹介において高い評価を得ていることから、景気に左右されずにまだ成長が望めること、自社の人材補完にも役立つと判断したことが挙げられています。また、訪問看護事業所との連携強化や外国人人材の獲得も見込めることから買収に至りました。

もう1つの事例として、介護用品・福祉用具の製造・販売メーカーがデイサービス事業や福祉用具のレンタル・販売事業などを展開する企業を買収したケースがあります。売手はデイサービス事業を行っていることから介護現場のニーズを把握しており、買手は現場ニーズを収集することで、いち早く製品開発につなげられると判断し、買収に至りました。

このように、介護業界ならではの製品開発のスピード向上や介護人材の獲得という買手のニーズと売手の課題がマッチすれば、買収しやくなります。

M&Aのメリットや買収を成功させるポイントについては別の記事で解説していますので、参考にしてください。

介護事業の企業を買収する際の留意点

介護事業の企業を買収するにあたってはいくつか留意点があります。特に気を付けたいのは以下の4つです。

指定・許可申請の引き継ぎ

介護保険法に基づく介護保険施設などを行うには、指定・許可申請が必要です。株式譲渡であれば、売手が取得している指定・許可指定はそのまま引き継げますが、事業譲渡や会社分割によってM&Aを行う場合は新たに申請が必要になります。

介護福祉士の雇用継続

ホームヘルパーや特別養護老人ホームなどで介護業務にあたる場合、介護福祉士の資格が必要です。M&Aの際に、資格を持った介護福祉士が辞めてしまうと想定していた事業が行えなくなってしまうため、買収後も継続して雇用できるかを確認しておくことが大切です。特に介護業界は慢性的な人手不足ですので、人材の確保は重要になります。介護福祉士の離職を招かないためにも、待遇に不利益な変更にならないよう配慮すること、今後の待遇やキャリアなどについて説明することも大切です。

補助金の返済

株式譲渡では問題ありませんが、事業譲渡を行う際は譲渡対象の介護事業が過去に補助金を受けていると、補助金の全額または一部の返済を行政から要求される場合があります。行政によって異なりますが、「補助金により取得した資産は無償で譲渡する」および「〇年間は介護事業を継続する」という文言を最終契約書に盛り込み、それを行政側に提示して調整する必要があります。

土地・建物の賃貸借契約の再締結

株式譲渡の場合は問題ありませんが、事業譲渡を行う際、介護施設の土地・建物に関する賃貸借契約は自動的には引き継がれないので、買手はオーナーと新たに契約を結び直す必要があります。また、介護施設の老朽化の度合い、設備の耐用年数、建物の耐震対策なども最終契約を結ぶ前に確認しておくことが大切です。

M&A案件を探す方法

M&Aでは、買手のニーズとマッチした売手を探すことや、交渉力に加えて財務、税務、会計、法務、労務などの専門的な知識が必要となります。すべての手続きを自力で進めるのは困難ですので、マッチングサービスをうまく活用していきましょう。これから事業を始めたい個人の方や、事業を拡大したい方、事業の多角化を目指したい方にもぴったりです。

まずは、専門家に相談してみよう

介護業界は、2040年まで市場規模の拡大が予想される成長産業です。M&Aでは、事業やエリアの拡大、介護人材の獲得、製品開発のスピード向上など多くのメリットがあります。まずは「M&A・事業承継相談窓口 by BATONZ」で相談してみましょう。