個人が会社を買うにはどうしたらいい?注意点や流れを解説

更新

【経営者向け】事業承継・M&A・相続について、専門家から学べるセミナー情報はこちら

会社の買収は大企業が行うイメージを持たれるかもしれませんが、中小企業や個人が買手となっているケースも少なくありません。個人でも買収できる金額の会社もあり、中小企業が事業承継目的で売却することも増えています。

ここでは、M&Aの現状や個人で会社を買う際の注意点、買収の流れなどについて解説します。

日本のM&Aの現状

近年では中小企業のM&Aも増加傾向にあります。中小企業のM&Aが増加傾向にあるのは、事業承継目的を目的としたM&Aの増加が主な要因です。

中小企業庁が発表した「中小企業の経営資源集約化等に関する検討会取りまとめ~中小M&A推進計画~ 」(2021年4月)によると、中小企業のM&Aの実施件数は、2013年度に215件だったのが、2020年度では2,139件まで増えています。

さらに、個人で中小企業などを買収し、事業を承継するケースも多くなっています。日本政策金融公庫「スモールM&A向け融資の活用法 」によると、日本政策金融公庫のスモールM&Aの組織形態別構成比は、2019年度で法人企業47%、個人企業53%という実績です。

このような状況を背景に、今後のM&AはスモールM&Aがトレンドの1つになると予想されています。ここからは、個人で会社を買うことに焦点を当て、注意点や買収の流れについて解説します。

会社を買うことによってスムースに事業を展開できる

個人で会社を買うことによってスムースに事業を展開できる場合があります。具体的には、以下のような点が挙げられます。

すぐに事業を始められる

個人で会社を買うことで、すぐに事業を開始できます。自分で一から事業を立ち上げる場合、仕入れや販売のルートを自分で開拓したり、人材も自分で集めたりしなければなりません。しかし、既に事業を行っている会社には、必要な設備や人材が揃っています。会社を買うことでそれらを引き継げるため、すぐに事業を始めることが可能です。

許認可が必要なビジネスに参入できる

許認可が必要なビジネスに参入したい場合、その許認可を持つ会社を買うことができればスムースに参入できます。例えば、運送業や旅行業、一定以上の規模の建設業などを営むには認定や許可が必要です。事業を立ち上げる場合は、自分で許認可を取得する必要がありますが、中には取得条件が厳しい許認可もあります。既に許認可を得て事業を展開している企業を買えばスムースです。

会社を買っても思いどおりに展開できない可能性もある

個人で会社を買うことで事業をスムースに展開できますが、一方で制約が出てくることもあるかもしれません。主に以下のような点が考えられます。

事業を自由に展開できない

会社を買えば、製品やサービスの販売ルート、人材、許認可などが揃っていますが、思いどおりに事業をできない可能性もあります。買収した会社が既に構築している事業をベースに展開しなければならず、すべて自由にできるわけではありません。会社を買う前に事業内容や会社の状況をよく調べ、自分のやりたいことが実現できそうかチェックしておくことが大切です。

想定よりも利益が出ない

会社を買っても、利益が出るかどうかは経営次第です。想定以上に維持費がかかってしまったり、従業員のマネジメントがうまくいかず離職者が増えたりするなど、想定した経営ができずに利益が出ない可能性もあります。会社を買う前に事業の内容や社風などをしっかり把握しておく必要があります。

個人で会社を買う際の注意点

個人で会社を買うと、経営者として会社の経営に責任を持たなければなりません。従業員やその家族、取引先、地域社会など、数多くの関係者にも影響を及ぼすことになります。経営者としての自覚を持ち、しっかり経営していくために、会社を買うにあたって以下のような点に注意することが大切です。

経営に割けるリソースを明確に決めておく

企業を買収するにあたって、買収後にどれくらいのリソースを割けるのか明確にする必要があります。リソースがはっきりしていないと、どのような会社を買えばいいのかが決められません。自分のリソースがあまり割けないのであれば、自走できる安定した会社を選ばなければならず、候補が少なくなります。買収後に後悔しないためにも、割けるリソースを明確にしたうえで、それに合った会社を探す必要があります。

デューデリジェンスを徹底する

デューデリジェンスとは、財務・税務・法務・労務などあらゆる側面から企業の実態を把握する調査です。特に、未払いの残業代や債務保証などの簿外債務に注意しなければなりません。簿外債務に気づかずに買収すると、それらもすべて引き継ぐことになってしまいます。安心して買収できるよう、デューデリジェンスは、税理士、公認会計士、弁護士など、各分野の専門家に依頼し、徹底して行うことが大切です。

買いたい会社の実態を把握する

買いたい会社の実態を把握することも、注意しておきたい点の1つです。デューデリジェンスを徹底しても、実際の現場の様子や社風はわかりません。これらを知るには、実際に店舗や工場に足を運び、従業員が働いている様子などを見学する必要があります。買収の理由や今後の経営について従業員に納得してもらえず、買収後に従業員の離職が続けば、思ったような事業展開もできなくなります。会社の実態を把握し、できるだけ早期に従業員向け説明会を行うといったことも重要です。

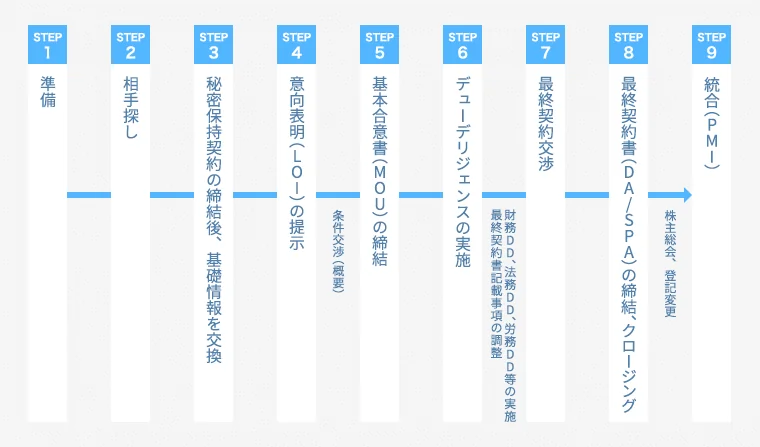

会社を買う流れ

スムースに会社を買うためには、買収の流れを知っておくことが大切です。ここでは、会社を買う流れについて解説します。

会社を買う流れ

-

STEP1.準備

-

STEP2.相手探し

-

STEP3.秘密保持契約(NDA/CA)の締結後、基礎情報を交換

-

STEP4.意向表明書の提示

-

STEP5.基本合意書の締結

-

STEP6.デューデリジェンスの実施

-

STEP7.最終契約交渉

-

STEP8.最終契約、クロージング

-

STEP9.統合(PMI)

STEP1. 準備

個人で会社を買うためには準備が大切です。まず、買収を行う目的や条件を明確にし、交渉の際の条件などを検討します。

STEP2. 相手探し

STEP1.で決めた目的や条件に見合う交渉相手を探します。自力で情報を集めるのは困難なので、M&AマッチングサービスやM&A支援機関を利用することが一般的です。M&Aの相談先については後述しますが、M&AマッチングサービスやM&Aブティック(仲介会社)、地方銀行、信託銀行などの金融機関の他、税理士や公認会計士が挙げられます。

STEP3. 秘密保持契約(NDA/CA)の締結後、基礎情報を交換

交渉相手が見つかったら、売手と秘密保持契約(NDA/CA)を締結した後、基礎情報を交換します。M&Aにおける秘密保持契約は、一般的には買手側から差し入れますが、売手と買手の双方が差し入れる場合もあります。

STEP4. 意向表明書の提示

秘密保持契約を交わした後は、企業概要書の開示、それに基づく質疑応答を行います。その後、両社共に進展の意向がある場合、トップ面談が行われるのが通例です。その後、買手から売手へ、M&Aを行う意思と大まかな条件を記載した意向表明書を提出します。また、多くの場合、買手は期限付きで独占交渉権を付与する条項を盛り込みます。

STEP5. 基本合意書の締結

買手と売手の双方がM&Aを進めるということで合意できたら基本合意書を締結します。基本合意書には、売却金額や今後のスケジュール、デューデリジェンスへの協力義務といった条件面についての具体的な内容が記載されます。基本合意書の買収条件部分は仮契約という位置付けで、秘密保持条項や損害賠償条項については法的拘束力を持たせることが一般的です。

STEP6. デューデリジェンスの実施

最終条件交渉を行う前に、法務や財務・労務などの面で会社を調査するデューデリジェンスが行われます。デューデリジェンスを行うことで、M&Aにあたっての問題点やリスクなどを把握します。デューデリジェンスは、税理士・公認会計士や弁護士などの専門家に依頼するのが一般的です。

STEP7. 最終契約交渉

これまでの合意事項やデューデリジェンスでの結果をふまえて最終条件交渉を行い、最終契約書を締結します。

STEP8. クロージング

最終契約書の締結後、株式譲渡や事業譲渡の手続き、譲渡代金の受け取りなどを行うクロージングへと進み、M&Aは完了です。

STEP9. 統合(PMI)

M&A後の統合プロセスとして、M&Aの効果を最大化させるために、PMI(Post Merger Integration)を行います。経営体制の統合の他、業務システムや制度などの統合を行います。

M&Aの流れについては別の記事で解説していますので、参考にしてください。

M&A案件を探すならM&Aマッチングサービスがおすすめ

個人で会社を買収するにあたっては、目的に合った案件を探すことが大切です。目的を明確にした後、まずは自分で相手を探すことが多いので、そのような場合には、登録無料で利用できるM&Aマッチングサービスがおすすめです。

ほとんどのマッチングサービスでは、掲載企業の情報を無料で検索・閲覧できます。

M&Aでは、交渉力に加えて財務、税務、会計、法務、労務などの専門的な知識が必要となり、すべての手続きを自力で進めるのは困難です。マッチングサービスをうまく活用していきましょう。これから事業を始めたい個人の方や、これから事業を拡大したい方、事業承継をしたい経営者の方、事業の多角化を目指したい方にもぴったりです。

まずは、専門家に相談してみよう

中小企業の後継者不足などを背景に、個人による会社の買収が増えています。個人で会社を買収するにあたっては、さまざまな注意点がありますが、それらをふまえたうえで自分の目的に合った案件を探すことが大切です。

まずは「M&A・事業承継相談窓口 by BATONZ」で相談してみましょう。