法人化・法人成りとは?個人事業主から法人化するメリットとタイミング

監修者: 森 健太郎(税理士)

公開

個人事業主が株式会社や合同会社などの法人を設立し、それまで個人で行っていた事業を引き継ぐことを「法人化(法人成り)」と呼びます。個人事業主が法人化すると、節税や信頼性の向上といったさまざまなメリットがあります。

本記事では、個人事業主が法人化するメリット・デメリットや法人化する際の判断基準の他、法人化の手続きについて解説します。

法人と個人事業主の違いについては、こちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。

サービス利用料金も電子定款作成も全部0円!個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

個人事業主が法人化するメリット

法人化とは、個人事業主が法人を設立することを指します。個人事業主が法人化すると、主に次のようなメリットがあります。

個人事業主が法人化するメリット

- 信用度が高くなる

- 節税対策がしやすい

- 有限責任になる

- 決算月を自由に決められる

信用度が高くなる

法人を設立する場合は、商号(社名)や住所、資本金などの情報を法務局に提出して登記しなければなりません。登記した内容は誰でも閲覧できるため、法人としての責任が発生し、社会的な信用度の向上に役立ちます。例えば、個人事業主とは契約を結ばない企業などからも、法人化することで取引ができるようになるため、事業を拡大する上で大きなメリットがあるでしょう。

節税対策がしやすい

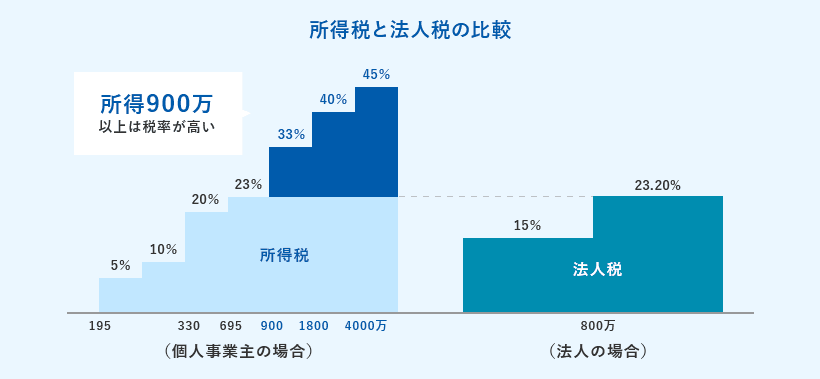

個人事業主と法人では、課税される税金の仕組みが異なり、個人事業主は所得税、法人は法人税がかかります。個人事業主の所得税は累進課税となるため、所得が増えると税率が段階的に上がり、最大の税率は45%になります。

それに対して法人税の場合、資本金1億円以下で所得が800万円を超える法人の税率は23.2%、所得が800万円以下なら15%です。所得が増えれば増えるほど、法人設立による節税効果は高くなるでしょう。

- ※所得とは合計所得金額のことを指します。

- ※本図は所得税と法人税に絞った比較をしています。個人事業主と法人で支払う総合的な税金額の比較をされる場合は、税理士へご相談ください。

さらに、法人化には、以下のような節税メリットもあります。

役員報酬を損金計上できる

個人事業主の場合は、売上から経費や控除などを引いた金額である事業所得がすべて課税対象となり、事業主本人への給与という概念はありません。それに対して、法人化すると、法人の資産と個人の資産は別のものとして扱われ、経営者は役員報酬を受け取ることになります。役員報酬は、損金計上することが可能です。ただし、一定の要件を満たす必要がありますので、税理士など専門家と相談したうえで決めるようにしましょう。

- ※役員報酬の基礎知識や決め方については、こちらの記事を併せてご覧ください。

退職金を損金計上できる

個人事業の場合は、事業主本人への退職金は経費として認められません。しかし、法人であれば役員への退職金は損金計上が可能です。法人税は、法人所得の額をベースに算出されるため、法人所得を減らすことは節税につながるのです。

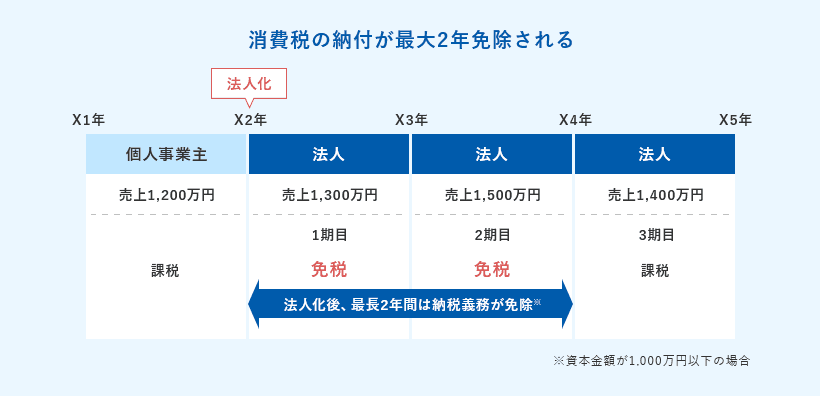

消費税の納付が最大2年免除される

個人事業主も法人も、2年前の年間売上が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が生じます。しかし、個人事業主として年間売上が1,000万円を超えていたとしても、法人化すれば課税事業者になるタイミングを2年間遅らせることができます。法人化した場合、設立した1期目と2期目は「2年前の売上」が存在しないため、原則として消費税の納税義務が免除されるからです。

ただし、消費税の納税が免除されるためには、資本金1,000万円以下で法人化する必要があります。また、設立1期目の前半6か月の売上が1,000万円を超え、かつ人件費(役員報酬含む)が1,000万円を超えた場合は、2期目から消費税を納めなければならなくなるので注意しましょう。

赤字を10年間繰り越せる

個人事業主であっても青色申告をしていれば、赤字を3年間繰り越すことができます。しかし、法人化すれば、赤字を10年間まで繰り越せるようになります。繰越控除期間の10年のうち、利益がでた年に赤字と黒字を相殺するため、利益がでた年の課税所得を減らし、法人税の節税につなげることができます。

生命保険料を経費にできる

例えば、個人事業主の場合は生命保険料を経費にすることができず、確定申告でわずかな生命保険料控除を受けるしかありません。その一方で、契約者と受取人を法人とした法人契約で生命保険に加入すれば、保険の種類にもよりますが、保険料の一部を経費にすることができます。

有限責任になる

個人事業主の場合は無限責任となり、つまり事業上の責任はすべて事業主が負わなければなりません。経営が悪化した際の仕入先への未払い金や、金融機関からの借入金、滞納した税金なども、個人の負債となります。

それに対して、法人の場合は個人保証による借り入れを除くと出資金の範囲内での「有限責任」となり、代表者個人がすべての責任を負う必要はありません。つまり、出資額以上の支払い義務は発生せず、個人の資産は守られます。万一の際でも、リスクを最小限にとどめることができるため、個人事業主が法人化する大きなメリットといえるでしょう。

決算月を自由に決められる

個人事業主の場合、法律によって事業年度は1月~12月と決められているため、決算月は12月となります。それに対して、法人の場合は、事業年度の決算月を自由に設定できます。法人の繁忙期と決算月が重ならないようにするなど、都合に合わせて調整することが可能です。

個人事業主が法人化するデメリット

法人化にはさまざまなメリットがある一方で、法人を設立すると、個人事業主にはないコストや税負担が発生します。法人化を検討する際には、メリット・デメリットの両方をしっかり把握しておくことが大切です。ここからは、個人事業主が法人化した場合のデメリットを紹介します。

個人事業主が法人化するデメリット

- 法人設立時に費用がかかる

- 社会保険に加入する必要がある

- 赤字でも税金がかかる

法人設立時に費用がかかる

法人の設立にはさまざまな費用がかかります。設立費用は法人形態によって異なり、例えば法務局での法人登記手続きに必要な登録免許税は、株式会社の場合は「資本金額×0.7%」となり、算出される金額が15万円に満たないときは15万円です。合同会社では「資本金額×0.7%」で、6万円に満たない場合は6万円となります。また、資本金1円から法人設立は可能ですが、一般的には、資本金として初期費用に運転資金3か月分を足した金額程度を準備しておいた方が良いといわれています。

- ※法人設立にかかる費用についての詳細は、こちらの記事を併せてご覧ください。

社会保険に加入する必要がある

法人化すると、健康保険や厚生年金保険といった社会保険への加入が義務付けられ、法人は社会保険料の半分を負担しなければなりません。そのため法人化すると法定福利費(社会保険料の法人負担分)が増え、手続きなどの事務負担も増えてしまうことになります。

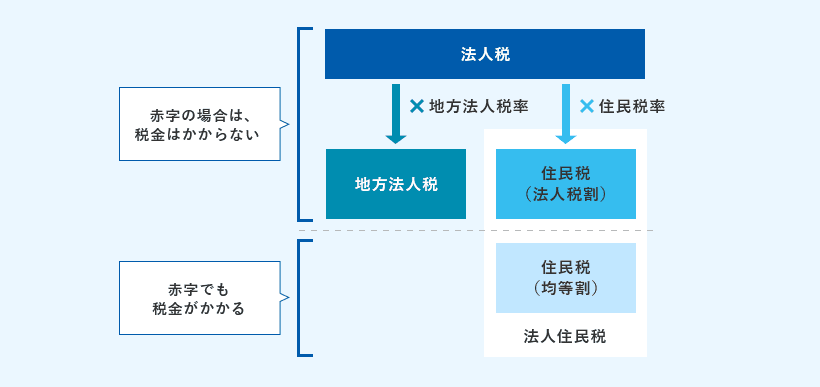

赤字でも税金がかかる

個人事業主が決算で赤字になった場合、所得税と住民税は0円となります。しかし、法人は赤字であっても法人住民税の均等割を納付しなければなりません。

法人住民税は地方自治体に納める税金で、法人税割と均等割の2つに分かれています。法人税割は法人税額をもとに算出するため、赤字であれば税額は0円です。一方、均等割は資本金や従業員数によって金額が定められており、赤字であっても納付しなければなりません。

赤字でも税金を納付しなければならないのは、法人化のデメリットといえるでしょう。

法人化をするかの判断は何を基準にすればいい?

法人化のさまざまなメリットを活かすには、法人化するタイミングも重要です。法人化のベストなタイミングは事業内容や事業主の考え方によっても異なりますが、一般的には次のようなポイントが判断基準となります。

2年前の売上が1,000万円以上

前述のとおり、個人事業主でも法人でも、年間の売上が1,000万円以上になると、その2年後から課税事業者となり消費税を納めなければなりません。しかし、法人化すれば、会社設立後から2年間は消費税の納付が免除されます。個人事業主としての売上が1,000万円を超えた場合、本来ならその2年後から消費税の納付義務が生じますが、法人化すればさらに2年間は消費税の納付が免除されることになるのです。そのため、2年前の年間売上が1,000万円を超えていたら、課税事業者になる前に一度法人化を検討した方が良いでしょう。

前年の前半6か月の売上が1,000万円を超える

2年前の売上が1,000万円以下であっても、前年の前半6か月(個人事業主の場合1月1日から6月30日)の売上が1,000万円を超え、かつ人件費(役員報酬含む)が1,000万円を超えた場合は、その年から課税事業者となり消費税の納税義務が発生します。この場合、3月決算の会社を9月1日に設立し、1期目を7か月にすれば、消費税の納付が2期免除されます。前年の前半6か月の売上が1,000万円を超え、かつ人件費(役員報酬含む)が1,000万円を超えるのであれば、法人化を検討するといいでしょう。

事業を拡大したいとき

取引先や仕入先によっては、法人でなければ契約しない企業もありますし、個人事業主に対しては規模の大きな取引を行わない企業もあるでしょう。しかし、法人化して社会的信用度が高まれば、それまで以上に事業を拡大できる可能性があります。

また、法人化すると、法人を対象とした助成金や補助金も申請できるようになります。株式会社であれば、新たな株式を発行して資本金を増やす、増資による資金調達も可能です。

なお、法人化(法人成り)の目安はこちらの動画で解説しているため、法人化(法人成り)を検討している人は参考にしてみてください。

法人化の手順と必要な手続き

法人化が起業による法人設立と違う点は、個人事業主として行っていた事業を引き継ぐということです。ここからは、法人化するための手順を見ていきましょう。

法人化の手順

-

STEP1.法人の設立

-

STEP2.個人事業の廃業手続き

-

STEP3.資産や負債の引き継ぎ

-

STEP4.許認可手続きや各種契約物の名義変更

STEP1. 法人の設立

法人化する際にはまず、法人設立に関する手続きが必要です。具体的には、定款の作成と認証、資本金の払い込み、設立登記申請といった手続きを行います。株式会社や合同会社など会社の種類によって手続きは多少異なるため、設立する法人の手続き内容を確認しておきましょう。

- ※法人設立についての詳しい手順は、こちらの記事を併せてご覧ください。

STEP2. 個人事業の廃業手続き

法人を設立したら、個人事業の「廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を管轄の税務署に提出し、廃業手続きを行います。青色申告をしていた場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」、従業員を雇っていた場合は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」も提出します。

個人事業を廃業しても、最後の年の確定申告は必要です。廃業した翌年に確定申告を行うのを忘れないようにしましょう。また、法人化1年目は、前述の個人事業主の事業所得に加え、法人化後の役員報酬をもとにした給与所得の2種類の申告が必要です。

STEP3. 資産や負債の引き継ぎ

設立した法人に、事業に関わる資産や負債を引き継ぎます。資産の移行には、「売買契約」「現物出資」「賃貸契約」の3つの方法があり、それぞれ手続きや税法上の取り扱いなどが異なります。

また、法人に債務を移行する方法には、設立した法人が個人事業主と共に債務引受する「重畳的債務引受」と、法人単独で債務を引受する「免責的債務引受」があります。

STEP4. 許認可手続きや各種契約物の名義変更

許認可が必要な事業を営んでいる場合や、オフィスや店舗の賃貸契約を結んでいる場合などは、個人から法人への名義変更を行います。取引に使用する銀行口座も、個人名義のものとは別に法人名義の口座を開設しましょう。

- ※法人口座の開設については、こちらの記事を併せてご覧ください。

なお、法人化(法人成り)の手続きはこちらの動画でも解説しているため、法人化(法人成り)の手続きを知りたい人は参考にしてみてください。

法人化のタイミングは専門家に相談する

個人事業主と法人では、課税される税金の仕組みが異なります。そのため、法人化の最適なタイミングを見極めるには、専門家に相談することを検討してみてください。

当社が運営する起業・開業ナビでは「弥生の設立お任せサービス」というサービスを提供しております。「弥生の設立お任せサービス」は、弥生の提携先である起業に強い専門家に、会社設立手続きを丸ごと代行してもらえるサービスです。

確実かつスピーディーな会社設立ができるだけでなく、事業の展望などを踏まえ、融資や助成金、節税などのアドバイスも受けられます。会社設立後、専門家とご相談のうえ会計事務所との税務顧問契約を結ぶと、割引が受けられ、サービス利用料金は実質0円になります。

ただし、定款の認証手数料や登録免許税など行政機関への支払いは別途必要です。

- ※新規ID登録後にサービスをご利用できます

法人化するかどうかはメリット・デメリットの両面から考えよう

個人事業主が法人化すると、節税をはじめとするさまざまなメリットがあります。しかし、事業の状態や売上規模によっては、法人化せずに個人事業主のままの方がトータルの支出額を抑えられる可能性もあります。法人化のタイミングなどに迷った場合は、税務の専門家である税理士に相談し、アドバイスを受けるといいでしょう。

よくある質問

Q. 法人化とは?

個人事業主が株式会社や合同会社などの法人を設立し、それまで個人で行っていた事業を引き継ぐことを「法人化(法人成り)」と呼びます。個人事業主が法人化すると、節税や信頼性の向上といったさまざまなメリットがあります。

詳しくは法人と個人事業主の違いや起業スタイルの選択基準を解説をご確認ください。

Q. 個人事業主が法人化するメリットとは?

個人事業主が法人化すると、個人事業主とは契約を結ばない企業なと取引ができるようになるため、事業を拡大する上で大きなメリットがあります。さらに個人事業主と法人では、課税される税金の仕組みが異なるため、節税対策がしやすくなります。その他にも多くのメリットがあるため、

詳しくはこちらをご確認ください。

Q. 個人事業主が法人化するデメリットとは?

法人を設立すると、個人事業主にはないコストや税負担が発生します。例えば法人設立時に費用がかかることに加え、社会保険に加入する必要がある、赤字でも税金がかかることなどがあげられます。法人化を検討する際には、メリット・デメリットの両方をしっかり把握しておくことが大切です。

詳しくはこちらをご確認ください。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

この記事の監修者森 健太郎(税理士)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。

毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。

起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。