合同会社設立の流れは?書類の作り方や自分で設立する手順・方法

会社を設立しようと考えたときに、株式会社か合同会社かで悩むことがあるかもしれません。合同会社は、2006年5月施行の会社法によって新しく生まれた会社形態です。

合同会社はどのような形態で、株式会社とはどこが違うのでしょうか。本記事では、合同会社に焦点を当て、合同会社のメリットや株式会社との違いの他、設立手順について解説します。合同会社から株式会社への変更方法についても併せて見ていきましょう。

法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。

サービス利用料金も電子定款作成も全部0円!個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

合同会社とは、所有と経営が一致した自由度が高い会社形態

現在、日本で新しく設立できる会社の形態は、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類です。その1つである合同会社は、会社法が施行された2006年5月に新しく設けられた会社形態です。

合同会社は、アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルに作られたことから、日本版LLCとも呼ばれています。なお、会社法施行後に、有限会社は新しく設立することができなくなりました。

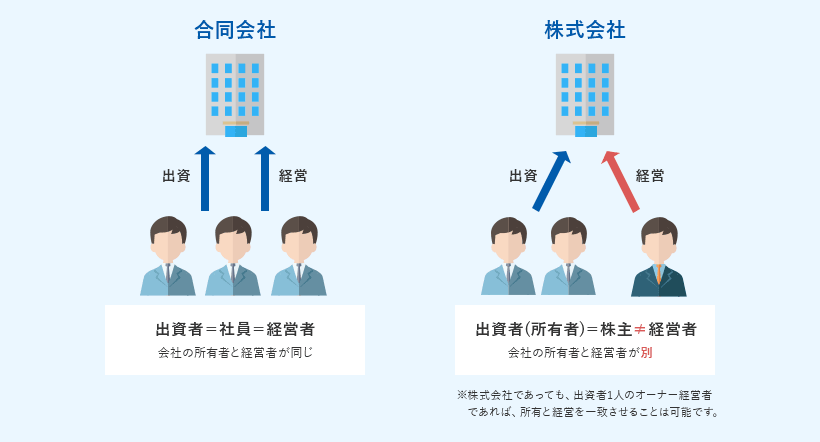

一般的に、合同会社に向いているのは、スタートアップ時期の小規模事業や、BtoC向けのサービスだといわれています。後程、詳しく解説しますが、株式会社の場合は、出資者である株主と会社を経営する取締役の役割が切り離されており、これを「所有と経営の分離」といいます。対して、合同会社は、「出資者(社員)=会社の経営者」です。合同会社の場合、出資者のことを社員といいますが、従業員という意味ではありません。出資者(社員)は原則として、経営も行う必要があります。このように合同会社は、出資者が経営を行うため、所有と経営が一致しており、事業を行ううえで、迅速な意思決定が可能という特徴があります。

また、合同会社は株式を発行しないことから、大きな資金調達を必要としない“モノ”よりも“ヒト”を中心とした事業、つまり、社員の知識やスキルを提供するサービスなど“ヒト”が資本の中心となる事業に向いているでしょう。具体的には、下記のような業種は合同会社を設立するメリットが大きいといえます。

合同会社に向いている主な事業

- ソフトウェア開発

- デザイン関連

- 経営コンサルティング

- 美容院

- 小売店

- 飲食店

- アパート経営

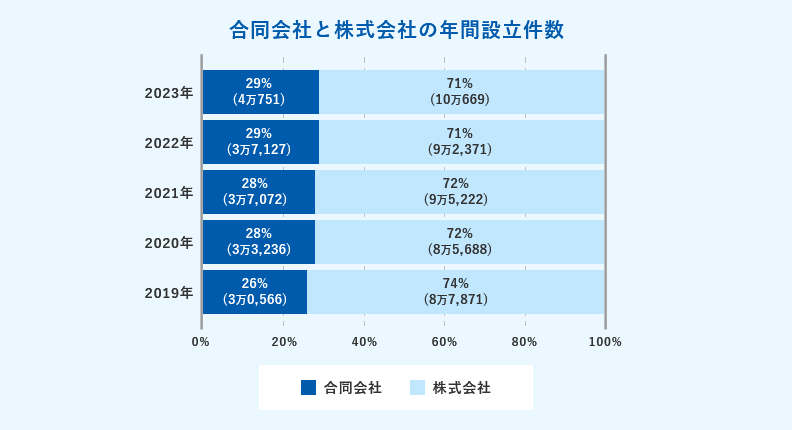

合同会社は、日本では比較的新しい会社形態ですが、認知度は徐々に高まってきています。法務省「登記統計 商業・法人 会社及び登記の種類別 会社の登記の件数」(2024年5月)によると、2023年の合同会社の設立件数は4万751件です。その数は年々増加し、合同会社の設立件数は新設法人の3割近くにも及んでいます。

-

※e-Stat 政府統計の総合窓口

「会社及び登記の種類別 会社の登記の件数」をもとに当社で作成

合同会社の主な企業

合同会社と聞くと、スタートアップ企業や中小企業を思い浮かべる人は多いかもしれません。しかし、合同会社の中には、誰もが知っているような有名企業もあります。

例えば、以下のような企業が合同会社の形態をとっています。

合同会社の形態をとっている有名企業の例

- Apple Japan合同会社

- アマゾンジャパン合同会社

- 合同会社DMM.com

- ユニバーサル ミュージック合同会社

(五十音順)

合同会社を設立するメリット

会社を設立する際に合同会社の形態にすると、どのようなメリットがあるのでしょうか。続いては、合同会社のメリットを詳しく見ていきましょう。

合同会社のメリット

- 株式会社よりも設立費用が抑えられる

- 設立にかかる時間が短い

- 所有と経営が一致しているため、会社経営の自由度が高い

- 決算公告の義務がない

- 役員の任期がない

- 利益配分が自由に決められる

株式会社よりも設立費用が抑えられる

合同会社の大きなメリットは、株式会社よりも設立費用が抑えられることです。会社を設立するには、法務局で登記する必要があります。このときに納める登録免許税は、株式会社が15万円程度かかるのに対して、合同会社は6万円程度です。

さらに、株式会社は公証役場で定款の認証を受ける必要があり、その費用が1.5万円から5万円程度かかります。合同会社は定款の認証が不要なので、この認証費用もかかりません。つまり、株式会社では最低でも17万円程度かかる設立時の費用が、合同会社の場合は6万円程度で済むということになります。

少しでも支出を抑えたい創業時において、この差は大きいといえるでしょう。

合同会社の設立費用についてはこちらの記事で解説しているので、参考にしてみてください。

設立にかかる時間が短い

会社のルールをまとめた定款は、合同会社も株式会社も作成することが義務付けられています。しかし、先程述べたように、合同会社は公証役場で定款の認証を受ける必要がありません。定款認証のプロセスを省ける分、株式会社に比べて設立にかかる時間が短くなります。

所有と経営が一致しているため、会社経営の自由度が高い

株式会社の場合、会社の方針や重要事項を決定する際には、株主総会を開催する必要があります。対して、合同会社は所有と経営が一致しており、「出資者(社員)=経営者」となります。そのため、株主総会などを経ずにスピーディーな意思決定が可能になり、経営の自由度が高くなります。

また、合同会社は不特定多数の第三者からの出資を想定していないため、会社経営に第三者が介入しにくいというメリットもあります。

決算公告の義務がない

株式会社には、毎年必ず決算公告を行う義務があります。決算公告は、会社の成績や財務状況を出資者(株主)や債権者に明らかし、取引の安全性を保つために行うものです。一般的に、決算公告は官報に掲載しますが、7万円程度の費用がかかります。電子公告の場合であっても1万円程度の費用は必要です。合同会社には決算公告の義務がないので、このような決算公告の掲載費がかかりません。

役員の任期がない

株式会社で通常2年と定められている役員の任期が、合同会社では無制限です。役員の任期が終了するたびに発生する重任登記の登録免許税(約1万円~)も、合同会社では不要となります。

利益配分が自由に決められる

会社の利益は、配当という形で出資者に分配されます。このとき、株式会社では出資比率に応じて出資者(株主)への利益配分が決まります。つまり、出資金が多い人ほど多くの利益を受け取る仕組みになっています。

対して合同会社では、出資比率にかかわらず、定款によって利益配分を自由に決めることができます。技術力や業績など、出資額だけではない要素で利益配分を決められるのは、合同会社の特徴の1つです。

合同会社を設立するデメリット

合同会社にはメリットがある一方、いくつかのデメリットもあります。合同会社の設立を検討する際には、メリットとデメリットの両方を知っておくことが大切です。

合同会社のデメリット

- 株式会社よりも知名度が低い

- 出資者(社員)同士が対立すると意思決定が困難になる

- 株式上場はできない

- 資金調達の方法が株式会社よりも限られる

株式会社よりも知名度が低い

合同会社の数が増えてきているとはいえ、日本ではまだまだ会社といえば、株式会社のイメージが強いのが実情です。株式会社以外の会社形態との具体的な違いを理解している方は、それほど多いとはいえないでしょう。合同会社の知名度の低さから、取引先に「資金があまりない会社なのでは」と誤った先入観を持たれたり、採用の際に人材が集まりにくかったりすることがあるかもしれません。

ただし、Apple Japanやアマゾンジャパンといった有名企業が合同会社という形態を選択していることもあり、今後は認知度が高まっていく可能性が高いです。

出資者(社員)同士が対立すると意思決定が困難になる

合同会社は、「出資者(社員)=経営者」であるため、すべての出資者が対等の決定権を持ちます。これは、「経営において迅速な意思決定ができる」というメリットがある一方、出資者(社員)同士が対立すると、経営や業務に悪影響を及ぼす可能性があります。

経営がスムースに行われているうちは問題ありませんが、出資者(社員)同士で意見の食い違いが起こり、収拾がつかない場合は、営業活動に支障が出ることもあるでしょう。

株式上場はできない

合同会社には株式という概念がないため、株式上場をすることができません。将来的に株式上場を目指すのであれば、株式会社の設立も検討しましょう。

資金調達の方法が株式会社よりも限られる

株式会社とは異なり、合同会社では株式の増資による資金調達ができません。株式上場ができないため、株式会社のように株を売却することによる資金調達は困難です。合同会社の資金調達方法は、国や自治体の補助金や助成金の他、金融機関からの借り入れ(融資)が主な手段となり、株式会社よりも資金調達の方法が限定されます。

合同会社と株式会社との違い

前述のとおり、合同会社と株式会社の大きな違いは、所有と経営が分離しているかどうかです。株式会社では、株主(出資者)が経営者に会社の経営を委任し、経営者が会社の業務を行います。その一方で、合同会社では出資者自身が業務を執行する権限を持ち、会社の業務を行います。

株式会社では、出資比率が高い株主ほど会社に及ぼす発言力も強くなります。対して、合同会社の場合は、出資の割合にかかわらず、議決権の割合を自由に決めることができるのです。

その他、メリットとデメリットでも紹介したように、合同会社と株式会社には、設立費用や設立手続きにも違いがあります。主な違いは、以下のとおりです。

| 株式会社 | 合同会社 | |

|---|---|---|

| 意思決定 | 株主総会 | 社員総会 |

| 会社の所有者 | 株主 | 各社員 |

| 会社の経営者(業務執行者) | 取締役 | 業務執行社員(選任しない場合は社員全員) |

| 所有者と経営者の関係 | 所有と経営は分離 | 所有と経営は一致 |

| 役員の任期 | 通常2年、最長10年 | 任期なし |

| 会社の代表者 | 代表取締役 | 各社員(明示的な代表者として代表社員を定めることも可能) |

| 決算公告 | 必要 | 不要 |

| 定款 | 認証が必要 | 作成は必要だが、認証は不要 |

| 利益配分 | 出資割合に応じる | 出資割合に関係なく、定款で自由に規定できる |

| 設立手続きの費用 | 約17万円~ | 約6万円~ |

| 資金調達 | 株式など資金調達方法の幅が広い | 株式発行ができない |

合同会社と株式会社の違いについてはこちらの記事で解説しているので、参考にしてみてください。

自分で合同会社を設立する際の流れ

実際に合同会社を設立する際には、どのような手続きが必要なのでしょうか。合同会社設立の大まかな流れをご紹介します。

合同会社設立の流れ

-

STEP1.会社の概要を決める

-

STEP2.法人用の実印を作成する

-

STEP3.定款を作成する

-

STEP4.出資金(資本金)を払い込む

-

STEP5.登記申請書類を作成し、法務局で申請する

STEP1. 会社の概要を決める

会社を設立するにあたって、まず会社の基本事項を決める必要があります。主な項目は、以下のとおりです。

社名(商号)

社名は商号ともいい、会社の顔になる大切なものです。事業内容をイメージしやすい名前、会社の雰囲気を伝える名前、理念を込めた名前など、さまざまな決め方があります。個人事業主から法人化する場合は、屋号を引き継いでもかまいません。

ただし、銀行や学校など特定の団体を連想させる名称を使ったり、有名企業の名前を連想させる社名を付けたりすると、不正競争防止法により損害賠償を求められることがありますので、注意が必要です。社名を考えるときには、類似する社名がないかを確認しておきましょう。類似商号は、法務省のWebサイト「オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について 」や本店所在地を管轄する法務局に行って、専用端末を利用して調べることができます。

なお、社名の前後には必ず、「合同会社」という法人格を入れます。

所在地

所在地とは、事業所の住所のことです。法律上の住所であるため、実際の事業活動地と異なっていてもかまいません。自宅を事務所とするケースのほか、レンタルオフィスやバーチャルオフィスの住所を登記する方法もあります。ただし、後で事務所を移転すると登記の変更手続きと登録免許税が必要になるため、長期的に業務を行う場所を所在地に定めましょう。なお、同一住所に同一の商号がある場合は、登記ができません。レンタルオフィスやバーチャルオフィスの場合は、特に類似商号への注意が必要です。

資本金

会社法では資本金の下限がないため、資本金1円でも会社設立は可能です。ただし、金融機関の融資制度を利用する際には、売上などとともに資本金もチェックされます。特に、会社の設立直後は決算書がないため、会社の運営資金の基である資本金は信用度に直結します。極端に資本金が少ない場合は、会社の資本体力がないと見なされて、融資が受けにくくなる可能性がありますので、適正な金額を設定しましょう。

合同会社の資本金についてはこちらの記事で解説しているので、参考にしてみてください。

設立日

会社の設立日は、法務局に設立の登記申請をした日です。登記申請書類を郵送した場合は、書類が法務局に到着して申請が受理された日が設立日となります。設立日は自由に決めることができるので、特定の日付にしたい場合は日にちを逆算して準備しておきましょう。なお、郵送時に日付を指定しても、法務局の業務外の日や書類に不備がある場合は、指定した設立日にならないことがあります。

会計年度

法律によって、会社は一定期間の収支を整理して、決算書を作成することが義務付けられています。会計年度(事業年度)は、この決算書を作成するために区切る年度のことです。

会計年度を定めるには、決算月をいつにするのかを決める必要があります。会計年度が1年を超えなければ決算月は自由に決めることができます。決算に際して、収支の計算や棚卸といった作業が発生するので、会社の繁忙期を避けて設定するのが一般的です。

事業目的

事業目的とは、その会社がどのような事業を行うのかを明示するものです。STEP3で作成する定款では、事業目的は取引先や金融機関が会社をチェックするときの判断材料になる項目ですので、この段階で、できるだけ明確で過不足のない内容を心掛けましょう。

後から事業目的を変更する際は、定款と登記の変更手続きが必要です。事業目的変更手続きの登記申請には、登録免許税が3万円かかりますのでご注意ください。会社設立時に、将来行う可能性がある事業を入れても問題ありませんが、あまりにも一貫性のない目的が並ぶと不自然に受け取られますので注意が必要です。

社員の構成

合同会社では、誰が代表社員なのかといった社員構成を決めます。代表社員とは、株式会社でいう代表取締役と同じ役割を持ちます。合同会社は、代表社員1名のみで設立が可能です。

合同会社の役員についてはこちらの記事で解説しているので、参考にしてみてください。

STEP2. 法人用の実印を作成する

法務局に設立登記の申請をするときには、会社の実印が必要になります。社名が決まったらまず実印を作り、印鑑届書も忘れないようにしましょう。印鑑届書とは、会社が法務局で実印を登録するために必要な書類で、個人の印鑑登録と同じ意味合いを持ちます。

なお、法改正によって、2021年2月15日から、設立登記をオンラインで行う場合は、印鑑は任意となりました。ただし、書面で申請する場合は印鑑が必要ですし、会社設立後に実印を使う場面は意外と多いものです。後で二度手間にならないように、会社設立のタイミングで実印を作っておいた方がよいでしょう。実印の他、法人口座の開設に用いる銀行印と、請求書や納品書などに押印する角印(社判)も一緒に作成しておくのがおすすめです。

STEP3. 定款を作成する

定款(ていかん)とは、会社を運営するうえでのルールをまとめたもので、「会社の憲法」ともいわれています。定款の作成は、会社設立の手順の中でも最も時間がかかるため、余裕を持って準備を進めましょう。

定款には、STEP1で決めた会社概要の内容を記載します。

合同会社の定款には、株主構成や株式の譲渡制限などに関する記載はありませんので、株式会社と比べて比較的簡単に作成できます。また、合同会社は、株式会社のように公証役場での定款の認証は必要ありません。

なお、定款には決まった書式フォーマットはないですが、提出は紙か電子定款の2つの方法があります。紙の場合は一般的にパソコンで作成して、印刷・製本します。

その一方で、電子定款は、PDF化したデータを電子認証で手続きする方法です。電子定款であれば、紙の定款で必要になる収入印紙代(4万円)がかからないため、最近は電子定款を選ぶケースが増えています。ただし、電子定款を作成するには電子署名のためのソフトや機器などが必要になるため、1度の申請のためにこうした機器を揃えるのはハードルが高いと感じる方が多いようです。

合同会社の定款についてはこちらの記事で解説しているので、参考にしてみてください。

なお、当社が運営する起業・開業ナビでは「弥生のかんたん会社設立」というクラウドサービスを無料で提供しております。弥生のかんたん会社設立を利用すれば、必要事項を入力するだけで、専門家が作成する電子定款を受け取ることができます。その他の会社設立に必要な書類も併せてすべて無料で作成できるので、会社設立にかかる費用と手間を抑えたい方はご利用を検討してみてください。

- ※新規ID登録後にサービスをご利用できます

STEP4. 出資金(資本金)を払い込む

資本金の払い込みは、STEP3の定款の準備ができたら行います。この時点では、STEP5の会社登記が完了していないため、会社の銀行口座はまだ作れません。そのため、資本金の振込先は、出資者の個人口座になります。

会社法では資本金の下限がないので1円から申請可能ですが、資本金が極端に少ないと、事務所を借りる際の契約料や備品購入の資金が足りなくなるおそれがあります。最低限の資本金として、初期費用に運転資金3か月分を足した金額程度は、用意しておくのがおすすめです。

STEP5の登記申請の際には、資本金の振り込みを証明する書類が必要になります。通帳の表紙と1ページ目、振り込み内容が記載されているページをコピーしておきましょう。

ただし、合同会社の場合は、株式会社と異なり、現金で資本金を受領することも認められます。その場合は、代表社員が作成した領収書でも問題ありません。

STEP5. 登記申請書類を作成し、法務局で申請する

定款が作成できたら、登記申請に必要な書類を揃えます。合同会社の設立には、以下のような書類が必要です。

| 書類 | 内容 |

|---|---|

| 定款 | 紙または電子定款。紙の場合は収入印紙代(4万円)が必要。 |

| 代表社員の印鑑登録証明書 | 代表社員個人の印鑑登録証明書。代表社員を複数にする場合は、全員の印鑑登録証明書が必要。 |

| 資本金の払い込みを証明する書面 | 定款に記した資本金を証明する書類。通帳のコピー(通帳の表紙・1ページ目・振込が記帳されたページ)を払込証明書に添付。 |

| 印鑑届書 | 会社の実印登録のための届書。 |

| 合同会社設立登記申請書 | 登記に使用する申請書。 |

| 登録免許税の収入印紙 | 登記申請の際に納める収入印紙を、A4のコピー用紙などに貼付。 |

| 登記用紙と同一の用紙 | 登記事項で必要な項目をすべて書き出したもの。法務局の専用OCR用紙か、CD-Rでの提出も可能。 |

以上の他、場合によっては「代表社員決定書」および「代表社員就任承諾書」「本店所在地および資本金決定書」などが必要になります。また、登記申請は原則として出資者が行いますが、司法書士などの代理人によって行うことも認められています。代理人が行う場合は、上記の書類に加え、委任状が必要です。

登記申請後、不備がなければ1週間~10日程度で登記が完了し、無事に会社設立が完了となります。

登記申請の手続き方法は、こちらの記事も併せてご覧ください

なお、合同会社を設立する流れはこちらの動画でも解説しているため、合同会社の設立を検討している人は参考にしてみてください。

合同会社設立後の手続きとは?

合同会社設立後は、以下のような手続きも必要です。登記後から提出期限が短いものもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。また、法律上の許認可手続きが必要になる事業の場合は、以下とは別に、行政書士などに依頼して手続きを行う必要があります。

税金関係の手続き

会社には法人税をはじめ、さまざまな税金がかかります。設立登記が完了したら、会社の所在地を管轄する税務署に、「法人設立届出書」などの必要書類を提出しましょう。その後、都道府県税事務所と市町村役場にも、届出を忘れずに行ってください。

合同会社の税金についてはこちらの記事で解説しているので、参考にしてみてください。

社会保険関係の手続き

会社を設立したら、社会保険への加入が必須です。設立登記が完了したら、健康保険や厚生年金保険といった社会保険に加入するため、年金事務所に届出を行いましょう。

合同会社の社会保険についてはこちらの記事で解説しているので、参考にしてみてください。

労働保険関係の手続き

従業員を雇う場合は、労災保険と雇用保険の加入手続きが必要です。労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークで手続きを行います。

会社の設立後は、上記の手続き以外にさまざま事務処理が発生します。中でも重要なのが、会計業務です。業務を開始してから慌てることのないように、会社設立のタイミングで会計ソフトを導入しておくとよいでしょう。

初心者でも簡単にバックオフィス業務ができるようになる、弥生株式会社のクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」の活用を検討してみてください。クラウドサービスを選定しておくことにより、登記設立後のお金の管理や事務処理をスムーズに行うことができるでしょう。

合同会社から株式会社に変更はできる?

合同会社として事業を進めていく中で、「資金調達方法を広げたい」「株式上場がしたい」といった理由で、株式会社に変更したいと考えることがあるでしょう。そうした場合は、合同会社として設立していても、定められた手続きを行うことで株式会社への組織変更が可能です。

株式会社への変更手続きの手順

合同会社から株式会社に組織変更をする際には、以下のような手続きが必要です。

組織変更に必要な手続き

- 組織変更計画書を作成し、社員全員の合意を得る

- 債権者保護の手続きを行う

- 組織変更の公告を行う

- 株式会社の設立登記を行う

- 合同会社の組織変更による解散登記の申請を行う

- 税務署や都道府県税事務所、市町村役場、年金事務所などに変更の届出書を提出する

これらの手続きが必要になることから、組織変更には、最低でも2か月程度の期間がかかります。債権者とは、融資先の銀行などが該当します。債権者は、組織変更により不利益を被る可能性もあるため、「組織を変更するので、意義があれば申し出てください」と、機会を与えられるのです。このことを「債権者保護手続き」といいます。会社形態の変更について、債権者が1名でも異議を申し立てた場合は、株式会社への変更はできません。

合同会社の設立の手間を省くには?

合同会社の設立は、株式会社に比べて時間や費用がかからないとはいえ、初めての方が実際に手続きをしようとするとそれなりに労力はかかります。合同会社設立の手間をできるだけ省きたい場合は、無料のクラウドサービス「弥生のかんたん会社設立」がおすすめです。

手軽に申請書が作れる「弥生のかんたん会社設立」を利用する

「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、株式会社や合同会社の設立時に必要な書類を自動生成できるクラウドサービスです。各官公庁への提出もしっかりガイドしますので、事前知識は不要。さらに、パソコンでもスマホでも書類作成ができます。

サービス利用料金は無料。会社設立に必要な書類の作成はもちろん、専門家による電子定款作成/電子署名費用もすべて0円です。

「弥生のかんたん会社設立」はこんな方におすすめ

「弥生のかんたん会社設立」は、特に次のような方におすすめです。

初めて会社を設立する方

「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に従って入力を進めるだけなので、専門知識がなくても簡単に利用できます。初めて起業する方や、個人事業主から法人成りを予定している方にもピッタリです。

手続きの手間や時間を省きたい方

「弥生のかんたん会社設立」は、必要情報を入力すると必要書類が自動で作成できるので、忙しい創業期に書類作成のために、まとまった時間が割けない方でも安心です。ステップごとに入力情報がクラウド上に保存されるため、隙間時間に少しずつ入力作業ができます。また、同一アカウントでログインすれば、パソコン、スマホを切り替えて使うこともできます。

会社設立にかかる費用を抑えたい方

「弥生のかんたん会社設立」は、サービス利用料金も電子定款作成もすべて無料なので、実費(公証人手数料等)以外の費用負担0円で、会社設立の手続きが可能です。紙の定款で必要になる収入印紙代(4万円)も電子定款ではかかりません。また、電子定款作成のために本来必要となるICカードリーダー/ライターやソフトウェアなどを買い揃える費用も一切かからないので、トータルで考えるとかなりお得です。

会社設立の手続きを含め、税務のことも専門家に相談したい場合

会社設立を専門家に相談したい場合や設立後の税務のことも相談したい場合には、「弥生の設立お任せサービス」の利用を検討してみましょう。「弥生の設立お任せサービス」は、弥生の提携先である起業に強い専門家に、会社設立手続きを丸ごと代行してもらえるサービスです。

確実かつスピーディーな会社設立ができるだけでなく、事業の展望などを踏まえ、融資や助成金、節税などのアドバイスも受けられます。会社設立後、専門家とご相談のうえ会計事務所との税務顧問契約を結ぶと、割引が受けられ、サービス利用料金は実質0円になります。

ただし、定款の認証手数料や登録免許税など行政機関への支払いは別途必要です。

- ※新規ID登録後にサービスをご利用できます

合同会社と株式会社の違いを知って、自社の事業内容や規模に合った会社形態で起業しよう

合同会社と株式会社には、それぞれにメリットとデメリットがあります。会社形態を選ぶうえで、会社の規模や事業内容、将来の目的などによって、重視するポイントは変わってくるでしょう。迅速な意思決定が求められる創業期には、合同会社の方が適しているケースは多いかもしれません。また、事業拡大や資金調達などを考えたときは、合同会社から株式会社に変更することも可能です。

合同会社は、まだまだ株式会社に比べて数は少ないものの、認知度が高まるにつれ、設立件数は徐々に増えてきています。今回の内容を自社に適した形態での起業にお役立てください。

よくあるご質問

合同会社と株式会社の違いは?

株式会社では、出資者(株主)が経営者に会社の経営を委任し、経営者が会社の業務を行います(所有と経営の分離)。

一方、合同会社は出資者自身が業務を執行する権限を持ち、会社の業務を行います(所有と経営の一致)。合同会社は、出資者と経営者が同一のため、株主総会を行わずに意思決定ができるので、スピード感が早く、自由度が高いことが大きな違いです。その他、設立費用や設立手続きの違いなどがあります。

詳しくは「合同会社と株式会社との違い」をご確認ください。

合同会社設立のメリットは?

合同会社のメリットは、株式会社よりも設立費用が抑えられ、設立にかかる時間が短い、迅速な意思決定が可能で会社経営の自由度が高いことが挙げられます。

また、決算公告の義務がなく、利益配分が自由に決められるといったメリットもあります。

詳しくは「合同会社のメリット」をご確認ください。

合同会社設立のデメリットは?

合同会社のデメリットは、株式会社よりも知名度が低いことや株式上場ができないこと、資金調達の方法が限定されることなどが挙げられます。また、出資者(社員)同士が対立して、収拾がつかなくなると意思決定が困難になるおそれがあります。

詳しくは「合同会社のデメリット」をご確認ください。

合同会社と株式会社では設立の手順は違う?

合同会社の設立手順は、基本的には株式会社の設立の手順と同じです。ただし、株式会社に比べて必要な書類が少ないことや定款の認証が不要なため、手間や時間、費用を抑えることができます。

詳しくは「合同会社を設立する際に必要な手続きと手順」をご確認ください。

合同会社から株式会社に変更できる?

組織変更計画書を作成し、社員全員の同意を得るといった決められた手続きを行えば、合同会社から株式会社への変更は可能です。ただし、債権者が1名でも異議を申し立てた場合は、株式会社への変更はできません。

詳しくは「合同会社から株式会社に変更はできる?」をご確認ください。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

この記事の監修者中野 裕哲(起業コンサルタント®、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士)

起業コンサルタント®、経営コンサルタント、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(CFP®)、一級ファイナンシャル・プランニング技能士。大正大学招聘教授。

起業コンサルV-spiritsグループ/税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人V-spirits、V-Spirits総合研究所株式会社代表。起業準備から起業後の経営まで、窓口ひとつで支援するV-Spiritsグループを主催。年間約1,000件の起業相談を無料で受け、多くの起業家を世に送り出している。経済産業省後援の起業支援ポータルサイト「DREAM GATE」にて12年連続相談件数日本一。専門分野はビジネスプランのブラッシュアップ、事業計画書作成、創業融資・補助金・助成金の支援、税務会計、人事労務、会社設立、許認可等。その他にも、ブランディング、マーケティング、集客・販促などのアドバイス、人脈の紹介まで行う。著者・監修書に『一日も早く起業したい人が「やっておくべきこと・知っておくべきこと』(明日香出版社)、『オールカラー 個人事業の始め方

』(西東社)、『相談件数No.1のプロが教える 失敗しない起業 55の法則

』(日本能率協会マネジメントセンター)などがある。

https://www.v-spirits.com/