株式会社とは?仕組みや設立するメリット・デメリットを簡単に解説

監修者: 森 健太郎(税理士)

更新

株式会社は、日本で最もポピュラーな会社形態であり、法人を設立する際にも多く選ばれています。

実際に、法務省「登記統計 商業・法人 会社及び登記の種類別 会社の登記の件数」で2023年の設立登記件数を会社形態別に見ると、株式会社が10万669件、合同会社が4万751件、合資会社が17件、合名会社が15件と、株式会社が全体の7割以上を占めています。

このようなデータからもわかるように、「会社」と聞いたとき、一般的に多くの方がイメージするのは株式会社ではないでしょうか。

しかし、「株式会社が他の会社形態とどう違うのか」「株式会社を設立するにはどうすればいいか」といったことについては、よくわからないという方も多いかもしれません。

本記事では、株式会社の基本的なしくみや、会社設立時に株式会社に次いで多く選ばれる合同会社との違い、株式会社を設立するメリット・デメリットなどを解説します。

法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。

個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

株式会社の基本的なしくみを解説

株式会社は、株式を発行して資金を集め、その資金を基に経営する会社形態です。株式とは、株式会社が出資者に対して発行する有価証券のことで、その株式を受け取る出資者のことを株主と呼びます。株主は株式会社の利益を得ると共に、会社の経営への参加も可能です。

また、株式会社は、所有と経営が分離されています。出資者である株主と経営者の役割は切り離されており、事業活動によって得た利益の一部は、配当金という形で株主に分配されるしくみです。

ここでは、こうした株式会社の基本的なしくみについて、以下の視点から見ていきましょう。

株式会社のしくみ

- 株式で資金調達を行う

- 所有と経営が分離されている

- 株式上場ができる

株式で資金調達を行う

株式会社は、事業を始めたり拡大したりする目的で株式を発行し、事業に必要な資金を集めます。株式による資金調達は、株式会社以外の会社形態では行えません。

また、株式会社は、株式によって調達した資金に対して、金融機関などからの融資と違って返済の義務はありません。一方、株主には、保有する株式の割合に応じ、経営参加や配当金の受取ができるといったメリットがあります。株主は保有する株式の売却も可能です。

なお、2006年5月施行の会社法により、株券の発行は原則として禁止になりました。さらに、2009年の株式等振替制度の開始により、株券は事実上廃止されたため、現在では株主は株主名簿によって管理されています。

所有と経営が分離されている

株式会社は、出資者である株主と、会社を経営する取締役の役割が切り離されていて、これを「所有と経営の分離」といいます。会社を経営する取締役は、株主による集会である「株主総会」で選出されます。

ただし、出資者(株主)と経営者は同一人物でも問題ありません。特に、小規模の会社の場合には、創業メンバーが出資者となり、そのまま会社を経営することもよくあります。

株式上場ができる

株式上場とは、株式会社が発行する株式を、証券取引所で売買できるようにすることです。これにより、一般の投資家が自社の株式を自由に売買できるようになります。

上場することで、より多くの投資家から幅広く資金を集められるようになり、事業拡大のチャンスが広がります。また、上場のために厳しい審査をクリアしていることで会社の信用度が増し、知名度を向上させることも可能です。その一方で、上場するまでには監査法人による会計監査や社内体制の整備など多くの準備が必要となるうえ、証券取引所のルールに基づく情報開示の義務などが生じます。株主のために株価を意識した経営を行う必要も出てくるため、経営の自由度が下がる面もあるでしょう。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

株式会社と合同会社の違いを比較

現在、日本で新しく設立できる会社の形態は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類です。ただ、合資会社と合名会社は他の2つの会社形態に比べると設立件数が少なく、会社を設立するなら、株式会社か合同会社のどちらかを選ぶ場合がほとんどです。

合同会社は、2006年に施行された会社法によって新設された会社形態で、新規設立件数は株式会社より少ないものの、その数は年々増加傾向にあります。

大きく株式会社と合同会社が異なる点としてあげられるのは、所有と経営の関係性です。合同会社では出資者(社員)が経営するため、出資者と経営者が同一となり、株主総会などを経ずに迅速な意思決定ができます。

なお、合同会社では、出資者のことを社員といいます。この場合の社員とは従業員という意味ではなく、経営者を指します。株式会社における社員とは立場が異なるので、混同しないようにしましょう。

その他にも、株式会社と合同会社にはさまざまな違いがあります。株式会社と合同会社の主な違いは、下表のとおりです。

株式会社と合同会社の違い

| 株式会社 | 合同会社 | |

|---|---|---|

| 意思決定 | 株主総会 | 社員総会 |

| 会社の所有者 | 株主 | 各社員 |

| 会社の経営者 (業務執行者) |

取締役 | 社員(出資者全員のこと。1人を選任することも可能) |

| 所有者と経営者の関係 | 所有と経営は分離 | 所有と経営は一致 |

| 役員の任期 | 通常2年、最長10年 | 任期の定めなし |

| 監査役の人数 | 1人以上(取締役会を設置していない場合は不要) | 不要 |

| 会社の代表者 | 代表取締役 | 社員(明示的な代表者として代表社員を定めることも可能) |

| 決算公告 | 必要 | 不要 |

| 定款 | 認証が必要 | 作成は必要だが、認証は不要 |

| 利益配分 | 出資割合に応じる | 出資割合に関係なく、定款で自由に規定できる |

| 設立手続きの費用 | 約17万円~ | 約6万円~ |

| 資金調達 | 株式など資金調達方法の幅が広い | 株式発行ができない |

株式会社と合同会社の違いについては以下の記事をご覧ください。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

株式会社を設立するメリット

株式会社が日本で最も設立件数が多い会社形態である背景には、設立した際のメリットの多さがあげられます。株式会社を設立すると、個人事業主や、合同会社などの他の会社形態と比べて、以下のようなメリットがあります。

株式会社を設立する際のメリット

- 社会的な信用を得やすい

- 資金調達の手段の幅が広がる

- 節税しやすくなる

- 有限責任になる

社会的な信用を得やすい

株式会社は、個人事業主や合同会社に比べて、社会的な信用を得やすい傾向があることはメリットです。

会社を設立する際には、商号(社名)や住所、資本金などの情報を法務局に提出して登記しなければなりません。登記した内容は誰でも閲覧できるため、法人としての責任や透明性が確保され、結果として取引先や金融機関からの信用を得やすくなります。

さらに、株式会社は、合同会社よりも数が多く、知名度の高い会社形態です。合同会社は増えてきているとはいえ、まだまだ「合同会社がどのような会社かわからない」という方もいるかもしれません。株式会社であれば、そのようなネガティブなイメージを持たれる心配はないでしょう。

資金調達の手段の幅が広がる

株式会社のメリットには、資金調達の幅が広がることもあげられます。

株式会社を設立し、社会的な信用を得やすい状態になると、金融機関などから資金調達をしやすくなります。個人事業主が資金調達をしにくいわけではありませんが、事業拡大などでまとまった金額の融資が必要になる場合は、株式会社のほうが資金調達の選択肢は広がるでしょう。

また、株式を発行して出資を募ることができるのは、株式会社ならではのメリットです。出資者(株主)は、出資額以上のリスクを負うことがないため、投資しやすいといえます。

節税しやすくなる

株式会社には、節税しやすくなるというメリットもあります。

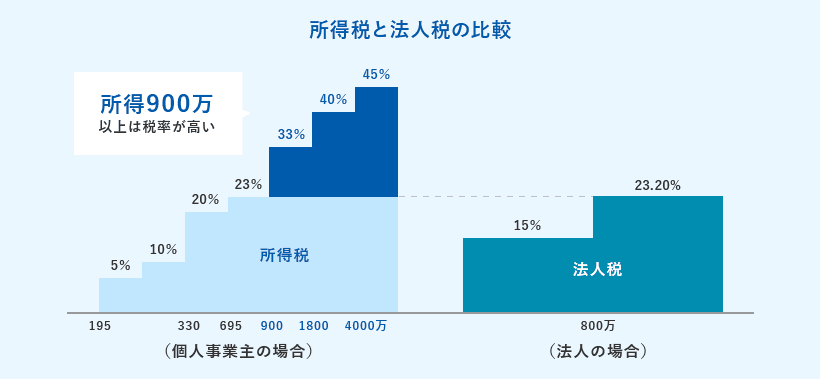

個人事業主と法人では課税される税金の種類が異なります。個人事業主の所得税は累進課税となるため、所得が増えると税率が段階的に上がり、最大で45%になります。

その一方で、法人税は、資本金1億円以下の法人で所得が800万円を超える税率は23.2%、800万円以下なら15%です。所得が大きくなるほど、株式会社設立による節税メリットも高くなることが期待できるでしょう。

また、株式会社を設立することでの節税メリットは他にもあります。個人事業主の場合は、売上から経費や控除などを引いた所得がすべて課税対象となりますが、法人の経営者に支払う役員報酬は一定の要件を満たせば損金計上が可能です。

さらに、個人事業主に比べて計上できる経費の幅が広い点や、赤字の10年間繰り越しが可能になる点などもメリットといえます。

個人事業主にかかる所得税と法人にかかる法人税の比較

- ※所得とは合計所得金額のことを指します。

- ※上図は所得税と法人税に絞った比較をしています。個人事業主と法人で支払う総合的な税金額を比較する場合は、税理士へご相談ください。

有限責任になる

株式会社は責任範囲が「有限責任」であることもメリットの1つです。

個人事業主の場合は、事業上の責任はすべて事業主が負わなければなりません。経営が悪化した際の仕入先への未払金や、金融機関からの借入金、滞納した税金なども、すべて個人の負債として負担することになります。これを「無限責任」といいます。

その一方で、株式会社の場合は限られた範囲の有限責任となり、代表者個人がすべての責任を負う必要はありません。個人保証による借り入れを除き、責任の上限は出資金の範囲内になるのです。つまり、出資額以上の支払い義務が発生せず、個人の資産は守られます。万一の際、個人のリスクを最小限に留めることが可能です。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

株式会社を設立するデメリット

株式会社には上記にあげたようなメリットがある一方で、いくつかのデメリットもあります。株式会社を設立する場合は、以下のデメリットについても確認しておきましょう。

株式会社を設立する際のデメリット

- 設立費用が高い

- 役員には任期がある

- 赤字でも納税の義務がある

- 決算公告を行う義務がある

設立費用が高い

株式会社におけるデメリットの1つが、個人事業主や合同会社に比べて設立費用が高いことです。個人事業主の開業手続きは税務署へ開業届を提出するだけで済みますが、会社を設立するには定款の作成や法人設立登記など、手続きに手間と時間がかかります。

さらに、株式会社は合同会社に比べて、設立にかかる費用や手続きが多くなります。

例えば、法務局で登記申請するときに納める登録免許税は、合同会社の場合「資本金額×0.7%または6万円のうち高いほう」とされ、6万円未満であれば6万円です。それに対して、株式会社は「資本金額×0.7%または15万円のうち高いほう」であり、15万円未満であれば15万円です。

また、合同会社は定款の認証が不要ですが、株式会社は定款を作成した後、公証役場で認証を受けなければなりません。定款の認証手数料には、資本金額などに応じて1万5,000円から5万円がかかります。

株式会社と合同会社の設立時にかかる法定費用の違いを、下表にまとめました。

株式会社と合同会社の設立時の法定費用

| 株式会社 | 合同会社 | |

|---|---|---|

| 登録免許税 | 15万円~ | 6万円~ |

| 定款の収入印紙代 | 書面の定款:4万円 電子定款:不要 |

書面の定款:4万円 電子定款:不要 |

| 定款の認証手数料 | 1万5,000円~5万円 | 不要 |

役員には任期がある

役員の任期は合同会社にはありませんが、株式会社には、原則2年、最長10年といった定めがあることもデメリットと言えるでしょう。役員の任期が満了したときには、たとえ同じ方が再び選任されたとしても、重任登記(任期満了した役員を引き続き就任させること)の手続きをしなければなりません。さらに、重任登記にあたっては、資本金の額に応じて、1万円または3万円の登録免許税がかかります。

赤字でも納税の義務がある

個人事業主と比べた際の株式会社のデメリットは、赤字でも納付しなければならない税金があることです。個人事業主が決算で赤字になった場合には、所得税と住民税を支払う必要がありません。

しかし、法人の場合は、赤字であっても必ず納付しなければならない、法人住民税の均等割という税金があります。たとえ決算で赤字の場合でも、各地方自治体で定められた一定の金額を納税しなければなりません。

決算公告を行う義務がある

合同会社には決算公告の義務はありませんが、株式会社には毎年必ず決算公告を行う義務があることもデメリットです。

決算公告は、会社の成績や財務状況を出資者(株主)や債権者に明らかにし、取引の安全性を保つために行います。一般的に、決算公告は官報に掲載しますが、7万円程度の費用がかかります。電子公告の場合であっても1万円程度の費用は必要です。

法人と個人事業主の違いや株式会社のしくみについては以下の記事や動画をご覧ください。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

株式会社における役員の種類

会社法では、株式会社の役員を「取締役」「会計参与」「監査役」と定義しています。このうち、株式会社の設立時に必要不可欠なのが、取締役です。株式会社では取締役を必ず1人以上、取締役会を設置する場合は3人以上置かなければならないと定められています。その一方で、会計参与や監査役は、取締役会を設置しなければ置かなくても問題ありません。

株式会社の役員である取締役、会計参与、監査役には、それぞれ異なる役割があります。ここでは、それぞれの役割や任期について解説します。

株式会社の役員の種類

- 取締役

- 会計参与

- 監査役

取締役

取締役とは、主に会社の業務遂行に関する意思決定を担い、会社全体の業務について責任を負う立場の役職です。取締役が複数いる場合には、会社の最高責任者である代表取締役を選任できます。

取締役の任期は原則として2年です。ただし、株式を譲渡するときに株主総会か取締役会で許可を得なければならない株式譲渡制限会社では、最長10年まで延長できます。

会計参与

会計参与とは、会計に関する専門の役員です。他の役員とは独立した立場で、取締役と共同で貸借対照表をはじめとした会計書類を作成し、会社とは別に備え置く義務があります。また、株主総会で説明を行ったり、株主や債権者の求めに応じて計算関係書類を開示したりすることも、会計参与の役割です。

会計参与になれるのは、税理士や税理士法人、公認会計士、監査法人に限られ、顧問税理士を会計参与に選任できます。なお、任期については取締役と同様です。

監査役

監査役は、取締役や会計参与の業務執行が適正に行われているかを監査する役員です。一般的には、取締役の職務の執行を監査する業務監査と、計算書類などを監査する会計監査の権限を持っています。

ただし、定款で定めることによって会計監査権限のみに限定も可能です。監査役の任期は原則として4年で、株式譲渡制限会社では最長で10年まで延長できます。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

株式会社を設立する方法

株式会社を設立するには、必要書類を用意して、法務局へ設立登記を申請します。株式会社の場合は、定款を作成した後、公証役場での認証手続きが必要です。

株式会社を設立する大まかな流れは、以下のとおりです。

会社設立の手順

-

STEP1.会社の概要を決める

-

STEP2.法人用の実印を作成する

-

STEP3.定款を作成し、認証を受ける

-

STEP4.出資金(資本金)を払い込む

-

STEP5.登記申請書類を作成し、法務局で申請する

株式会社の設立については以下の記事をご覧ください。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

株式会社の設立手続きを手軽にする方法

会社設立までの一連の流れを把握しても、実際に手続きをしていくと不安になったり、つまずいたりすることがあるでしょう。特に、初めて申請書類を作成する場合は、手間や時間がかかり、戸惑うことが多いかもしれません。そのようなときにおすすめなのが、クラウドサービス「弥生のかんたん会社設立」です。

手軽に申請書が作れる「弥生のかんたん会社設立」とは?

「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款をはじめとする会社設立時に必要な書類を自動生成できるクラウドサービスです。各官公庁への提出もしっかりガイドしますので、事前知識は不要。さらに、入力内容はクラウドに保存され、パソコンでもスマホでも自由に切り替えながら書類を作成できます。

なお、一定の基準を満たすと「特定創業支援等事業※」と認められ、会社設立登記時に登録免許税が減免となる特例措置を受けることができますが、「弥生のかんたん会社設立」でも減免での支払いに対応しています。

- ※特定創業支援等事業の詳細はこちらをご覧ください。

「弥生のかんたん会社設立」はこんな方におすすめ

「弥生のかんたん会社設立」は、特に以下のような方におすすめです。該当する方は、ぜひ利用を検討してみましょう。

初めて会社を設立する方

「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に従って入力を進めるだけなので、専門知識がなくても簡単に利用できます。初めて起業する方や、個人事業主から法人成りを予定している方にもピッタリです。

手続きの手間や時間を省きたい方

「弥生のかんたん会社設立」は、必要情報を入力すると必要書類が自動で作成できるので、忙しい創業期に、書類作成のためにまとまった時間が割けない方でも安心です。ステップごとに入力情報がクラウド上に保存されるため、隙間時間に少しずつ入力作業ができます。

会社設立にかかる費用を抑えたい方

「弥生のかんたん会社設立」は、収入印紙代(4万円)が必要な紙の定款ではなく、収入印紙が不要な電子定款を利用できるため、コストを大幅に抑えることができます。

会社設立の手続きを含め、創業のことも専門家に相談したい場合

「法人と個人事業主のどちらで起業するか悩む」「経理の立ち上げを支援してもらいたい」といった方には、弥生株式会社の「税理士紹介ナビ」がおすすめです。

業界最大規模の全国13,000のパートナー会計事務所から、会社所在地や業種に合わせて最適な税理士をご紹介します(2025年4月現在)。紹介料は、一切かかりません。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

株式会社の特徴をよく理解して設立を決めよう

株式会社を設立するには、個人事業主とは異なるさまざまな手続きが必要ですが、事前にしっかり準備をしておけば問題なく進めることができます。

煩雑に思われがちな申請書類の作成も、「弥生のかんたん会社設立」などのサービスを利用すれば、手間と時間を省いて、いち早く事業に専念できます。夢への第一歩として、まずは会社設立をスムーズに行いましょう。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

この記事の監修者森 健太郎(税理士)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。

毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。

起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。