帳簿とは?主要簿・補助簿の違いと役割、作成の流れや記帳方法を解説

監修者: 田中卓也(田中卓也税理士事務所)

更新

個人事業主や企業など事業を営む上では、必ず帳簿を作成しなければいけません。それでは、帳簿とはいったいどのようなものなのでしょうか。

本記事では、帳簿の種類や役割のほか、作成の流れ、保存期間など、帳簿に関する基本情報について解説します。帳簿を経営に役立てていくためにも、正しい知識を身に付けておきましょう。

今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

帳簿とは、お金の流れを記録した台帳のこと

帳簿とは、事業を行うにあたって発生した取引や資産、負債、お金の流れなどを記録した台帳のこと。台帳は内容によって、それぞれ名前がありますが、それらを総称して帳簿と呼びます。

また、帳簿は一定期間保存しなければいけません。保存は原則として紙で行いますが、一定の要件を満たすことで、帳簿も電子データで保存することも可能です。

帳簿の必要性

事業を営む個人事業主や法人には、帳簿の作成と保存が義務付けられています。帳簿を作成していなかったり、保存していなかったりすると、加算税や延滞税の対象になったり、青色申告の場合は、承認が取り消されたりといったペナルティを受ける可能性があります。

事業規模にかかわらず、帳簿を作成して規定の期間保存するようにしてください。また、「副業をしていて業務にかかわる雑所得がある」という方については、2022年分以降の確定申告から以下のルールが適用されます。雑所得では引き続き、帳簿作成の義務はありませんが、取引の記録として帳簿を作成することをおすすめします。

- 業務にかかわる雑所得がある場合の所得税の確定申告のルール

-

- その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える人:現金預金取引等関係書類を保存

- その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える人:収支内訳書の添付が必要

帳簿を作成するメリット

帳簿の作成は事業者の義務ですが、メリットもあります。それが、事業におけるお金の流れの可視化です。

帳簿をつけることで、その場その場でお金の出し入れをしているだけでは気づけなかった経営上の問題や、大きな支払いがある時期などが事前にわかるようになります。そうすれば、より計画的な経営判断がとれるようになります。

帳簿を単なる義務と捉えるのではなく、経営に役立てていきましょう。

帳簿と間違いやすい書類とは?

書類とは、個人事業主や法人が決算の際に作成したり、取引の際にやりとりをしたりする文書のことです。帳簿と混同しやすいので気を付けましょう。

以下のような書類は、帳簿ではなく書類に分類されます。

- 書類に分類されるもの

-

- 決算関係書類:損益計算書、貸借対照表、棚卸表など

- 現金預金取引等関係書類:領収証、小切手控、預金通帳、借用証など

- その他:請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など

帳簿も書類も、一定期間保存しておかなければならない点は同一です。どちらも事業の記録となる大切なものですから大切に保存し、必要に応じて見返せるようにしておきましょう。

帳簿の保存期間

作成した帳簿は、一定期間の保存が義務付けられています。青色申告事業者、白色申告事業者、法人それぞれの、帳簿と書類の保存期間についてご紹介します。

| 保存が必要なもの | 保存期間 | ||

|---|---|---|---|

| 帳簿 | 現金出納帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 | |

| 書類 | 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |

| 現金預金取引など関係書類 | 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年(※) | |

| その他の書類 | 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 | |

- ※前々年分所得および不動産所得の金額が300万円以下の方は5年。

| 保存が必要なもの | 保存期間 | |

|---|---|---|

| 帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |

| 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |

| 書類 | 決算に関して作成した棚卸表、およびその他書類 | 5年 |

| 業務に関して作成、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | ||

- 参考

- 国税庁:記帳や帳簿等保存・青色申告

| 保存が必要なもの | 保存期間 | |

|---|---|---|

| 帳簿 | 総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、買掛帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など | 7年 |

| 書類 | 棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など | 7年 |

- ※保存期間について、青色申告書を提出した事業年度で欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度または青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失欠損金額が生じた事業年度においては、10年間(2018年4月1日前に開始した事業年度は9年間)となります。

- 参考

- 国税庁:No.5930 帳簿書類等の保存期間

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

帳簿の種類は主要簿と補助簿の2つ

帳簿には大きく分けて、「主要簿」と「補助簿」の2種類があります。両者の違いと、それぞれどのような帳簿が該当するのかご説明します。

主要簿とは、取引を行った際に作成しなければならない帳簿のこと

主要簿とは、事業主が金銭の移動が伴う取引を行った際に必ず作成しなければならない帳簿です(白色申告の場合を除く)。具体的には、総勘定元帳(そうかんじょうもとちょう)と仕訳帳の2種類があります。

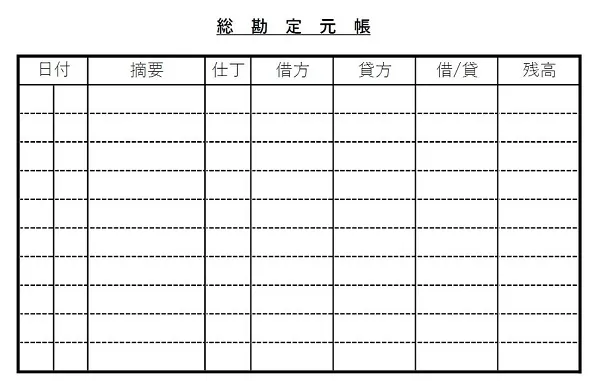

総勘定元帳

総勘定元帳は、金銭の移動が伴うすべての取引を勘定科目ごとに記載した帳簿です。仕訳帳で仕訳をした内容を転記してまとめたもので、勘定科目別に貸方と借方に金額を記帳していきます。

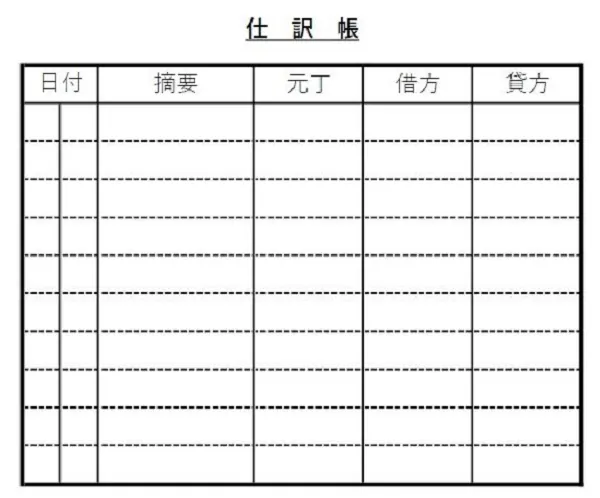

仕訳帳

仕訳帳は、金銭の移動が伴うすべての取引を日付ごとに記載した帳簿です。1つの取引について、借方と貸方に仕訳をし、金銭が増える方を借方、金銭が減る方を貸方に、それぞれ記載します。

補助簿とは、取引内容に応じて詳細を記載する帳簿のこと

補助簿は、それぞれの企業にとって必要な情報を、細かく記帳する帳簿です。発生する取引内容などに応じて、必要な補助簿は変わります。

補助簿にはさまざまな種類がありますが、ここでは主に使われる5種類をご紹介します。

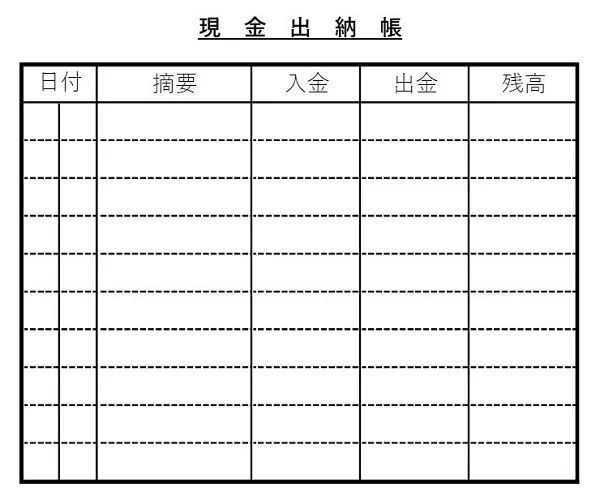

現金出納帳

現金出納帳(げんきんすいとうちょう)は、小口現金の管理に使用する帳簿です。現金の出入りがあった際に、日付順に相手先や内容といった摘要と金額、残高を記載します。

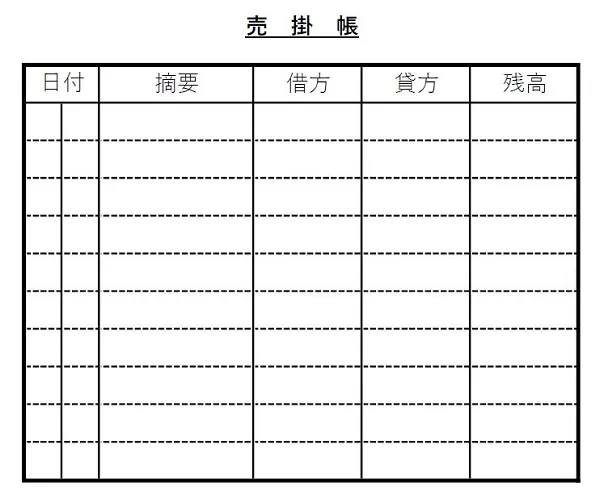

売掛帳

売掛帳は、売掛金の記録を取引先別に記載するための帳簿です。掛け売りが発生した際や、売掛金の回収を行った際に記入し、同時に取引先別の残高を記入します。これを記入することにより特に残高が長期間残ったままとなっている取引先があった場合には、貸倒れとなる危険性を事前に察知できます。

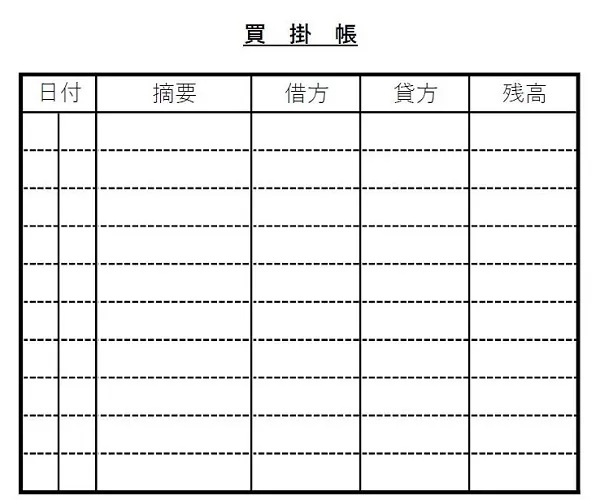

買掛帳

買掛帳には、買掛金の記録を取引先別に記載します。掛け払いでの購入と支払を記録していくことで、取引先ごとの残高や支払い状況がはっきりします。これを記入することにより払い忘れ、あるいは二重払いの防止に役立ちます。

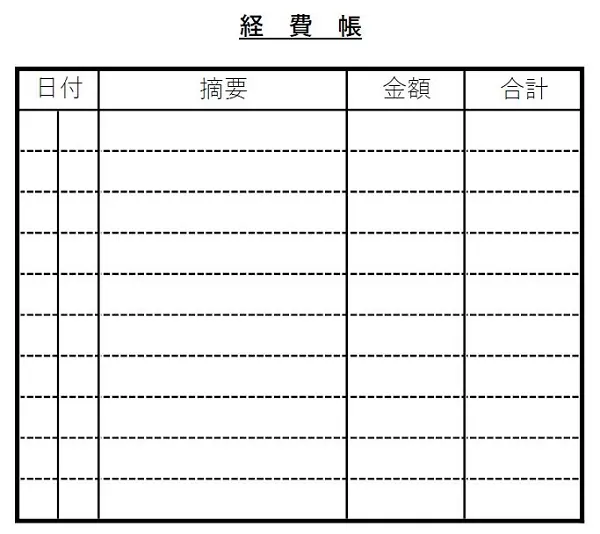

経費帳

経費帳は、文具や交通費といった、業務に関する仕入以外の経費を記載するための帳簿です。勘定科目ごとに日付順で記録し、相手先や内容も記入しましょう。

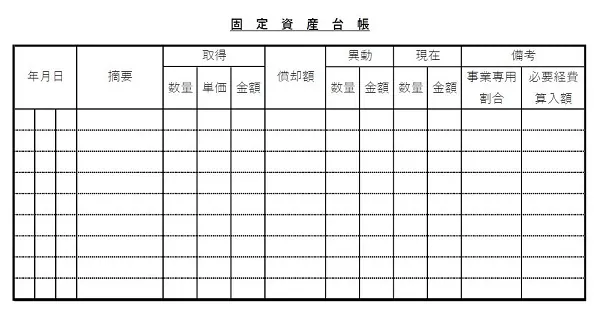

固定資産台帳

固定資産台帳は、車や設備機器といった、事業で使用する固定資産についての帳簿です。購入年月日、購入金額、償却方法、償却年数といった情報を資産別に記入します。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

個人事業主が帳簿をつける際の流れ

個人事業主は、青色申告か白色申告かにかかわらず帳簿をつける義務があります。

ただし、白色申告の方は一つひとつの取引をすべて個別に記帳するのではなく、1日分の合計を記載する簡易的な方法で記帳を行うこともできます。これらの帳簿は、「紙の帳簿に手書きする」「Excelで作成する」「会計ソフトで作成する」という、3つの中から好きな方法で作成できます。

しかし、手書きの帳簿は、計算や転記をすべて手人力で行わなければならず、手間がかかりますし、間違いも起こりやすいでしょう。Excelも、表や計算式がずれてしまうなどの問題が発生する可能性があります。業務をできるだけ効率良く、確実に進めるなら、1度の取引入力で必要な帳簿に自動で転記される会計ソフトの活用が便利です。

ここでは、青色申告をしている方が帳簿をつける際のおおまかな流れについてご説明します。

1.取引を行う

ここでいう取引とは、取引先への売掛金の発生や仕入先への買掛金の発生、現金での消耗品の購入、給与の支払い、光熱費の引き落とし、売掛金の支払いなど、帳簿記入に関係する資産、負債、純資産(資本)、収益、費用を変動させる事象のことです。

一方「売買契約を取り交わした」というような場合も、一般的には取引に含まれます。しかし、資産、負債、純資産(資本)、収益、費用のいずれも変動していませんので、ここでいう取引には該当しません。

2.必要に応じて補助簿に記帳する

補助簿は必要に応じて作成するものですから、必ず記帳作業が発生するわけではありません。ただし、作成しなければならない帳簿については、漏れなく取引内容を記載しましょう。

3.仕訳帳に記帳する

仕訳帳は、必ず作成しなければならない帳簿です。取引が発生した日付順に記帳していきます。

4.総勘定元帳に転記する

最後に、仕訳帳の内容を勘定科目ごとに総勘定元帳に転記します。転記漏れやミスがないようにしなければいけません。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

仕訳帳への記帳方法は2種類ある

仕訳帳を作成する方法には、「複式簿記」と「単式簿記(簡易簿記)」の2種類があります。

どちらを選ぶかは任意ですが、個人事業主が青色申告でする場合、青色申告特別控除で55万円や65万円の控除を受けようとする方は、正規の簿記の原則(一般的に複式簿記を指す)に則って記帳しなければいけません。また、企業が青色申告をする際は、複式簿記で記帳を行います。

複式簿記

複式簿記とは、1つの取引について少なくとも2つ以上の情報がとれる記帳方法です。たとえば、「業務で必要なプロバイダ料金8,000円が預金から引き落とされた」というケースで考えてみましょう。この場合、「通信費が8,000円かかった」という情報と「預金が8,000円減少した」という2つの情報がとれるということになります。青色申告事業者で55万円または65万円の青色申告特別控除を受ける場合は、このように複式簿記で帳簿を作成する必要があります。

それに対し、補助簿はすべて作成しなければならないというわけではなく、事業の内容によって必要な補助簿を選択しましょう。

単式簿記(簡易簿記)

単式簿記(簡易簿記)は、1つの取引から1つの情報しか得ることができない記帳方法ですが、家計簿のようなイメージでつけることができます。たとえば、「業務で必要なプロバイダ料金8,000円がかかった」というケースだと、「通信費が8,000円かかった」という情報だけで、「預金から引き落とされた」あるいは「現金を送金した」というような情報は単式簿記ではとれません。

この場合、青色申告特別控除の55万円や65万円控除は受けられませんが、他の要件を満たしていれば10万円の控除が受けられます。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

帳簿は原則として発生主義で記帳する

帳簿は、取引が発生するたびに記帳しますが、いつ「取引が発生した」と判断するのかによって2種類の記帳方法があります。それが、発生主義と現金主義です。

帳簿は原則として発生主義で記載しますが、一定の条件を満たす場合は、現金主義での記帳も認められています。

発生主義と現金主義の違い

発生主義と現金主義では、いつ取引が発生したと考えるかが異なります。会計上は、発生主義にもとづいた記帳を行うのが正式な方法です。白色申告でも青色申告でも、基本的には発生主義で記帳するようにしましょう。発生主義と現金主義の違いについては、下記のとおりです。

発生主義

発生主義は、現金が動く原因ができた時点で取引が発生したと考える記帳方法です。例えば、8月20日に取引先に対して製品を納品し、請求書を発行した場合、発生主義では8月20日に売上が立ったとみなして記帳を行います。その後、9月末日に入金があった場合は、その時点で入金があった旨の記帳を行います。

現金主義

現金主義は、現金が動いたタイミングで取引が発生したとみなす記帳方法です。発生主義と同じ例の場合、8月20日時点では現金を受け取っていないため、記帳を行いません。9月末日に入金があった時点で売上が発生したという記帳を行います。

現金主義での記帳が認められる条件

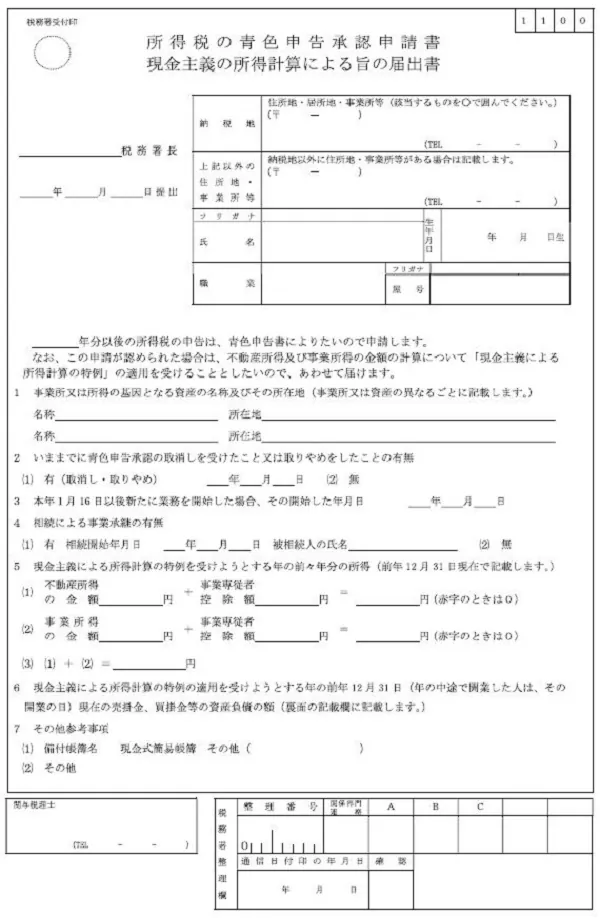

所得税の確定申告を行う年の前々年の事業所得および不動産所得が300万円以下の小規模事業者については、「所得税の青色申告承認申請書 現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出することで現金主義での記帳を行うことができます。

また、雑所得に関しては、申告を行う年の前々年の収入が300万円以下なら「現金主義の特例」が利用可能です。現金主義の特例を利用すれば、雑所得の計算を行う際の収入や必要経費の計算を現金主義で行えます。なお、特例の利用を行う際は、その旨を確定申告書に明記しなければいけません。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

会計ソフトを使って、日々の記帳を正確に行おう

経営状態を正しく知るためには、より詳細な取引内容が把握できる複式簿記での記帳がおすすめです。

会計ソフトを使えば、簿記の知識が少ない方や、記帳の経験がない方でも、無理なく複式簿記で帳簿を作成できるでしょう。法人の場合は「弥生会計 Next」、個人事業主の場合は「やよいの青色申告 オンライン」「やよいの白色申告 オンライン」なら、取引例を選ぶだけのかんたん取引入力で、経理の知識がなくても、帳簿付けができます。

さらに銀行やクレジットカードの明細との連携、スマホアプリでレシートを撮影した画像からも自動的に会計情報として登録ができるので、帳簿作成の手間も軽減できます。

複式簿記での記帳には、個人事業主の青色申告の場合、55万円または65万円の特別控除という大きな節税メリットもありますから、ぜひ挑戦してみてください。

photo:PIXTA

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん

「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。

画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。

だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!

「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。

取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。

仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!

例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。

会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

【無料】お役立ち資料ダウンロード

「弥生会計 Next」がよくわかる資料

「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)

税理士、CFP®

1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。

東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。

従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。