決算日とは?会社が決算日を決める際の注意点や変更方法などを解説

監修者: 税理士法人 MIRAI合同会計事務所

更新

会社の事業年度の終了日で、決算を行う日を、決算日といいます。

会社は、1年を超えない範囲であれば会計期間を任意で決められるため、決算日をいつにするかも会社の自由です。とはいえ、いざ決算日を決めようとすると、「いつにすればいいのだろう」「決算日を一度決めたら変更はできないのだろうか」などと、戸惑うことがあるかもしれません。

本記事では、会社が決算日を決める際の注意点や、決算日を変更する方法などについて詳しく解説します。

無料お役立ち資料【はじめての決算、サクッと攻略!】をダウンロードする

今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

決算日とは会社の事業年度の終了日のこと

決算日は、会社の事業年度の終了日のことです。事業年度とは、会社が決算書を作成するにあたって対象となる一定の期間のことで、会計期間とも呼ばれます。すべての会社は、事業年度ごとに収支・損益をまとめ、その期間の経営状態や財務状況を明らかにするために決算を行わなければなりません。

決算日は、その事業年度の区切りの日です。例えば、決算日が3月31日なら、その会社の事業年度は4月1日から翌年3月31日ということになります。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

会社の決算日はいつ?

法人と個人事業主では、事業年度の考え方に大きな違いがあるため、決算日の決め方も異なります。では、会社の決算日には、どのようなルールがあるのでしょうか。個人事業主の場合と比較して見てみましょう。

法人の場合

法人の事業年度は、1年以内の任意の期間で自由に決めてよいことになっています。そのため、決算日をいつに設定するかも会社の自由です。年末や年度末にこだわる必要もなく、会社の都合に合わせて決算日を設定することができます。例えば、毎年多くの新卒採用を行う会社は年度末、個人事業主から法人化した場合は年末など、各会社がさまざまな理由で決算日を設定しています。

また、決算日は必ずしも月末にする必要はありません。そのため、中には15日や20日など、月末以外の日を決算日にしている会社もあります。ただし、締め日との関係で会計処理が煩雑になるのを防ぐため、実際には月末を決算日とする会社が大半でしょう。

会社を設立するときには、必ず決算日を決め、原則として事業年度を定款に記載しなければなりません。設立後に事業年度を変更する場合は、後述する所定の手続きが必要になります。

個人事業主の場合

個人事業主の事業年度は、1月1日から12月31日までと決まっています。そのため、個人事業主の決算日は、一律で12月31日です。

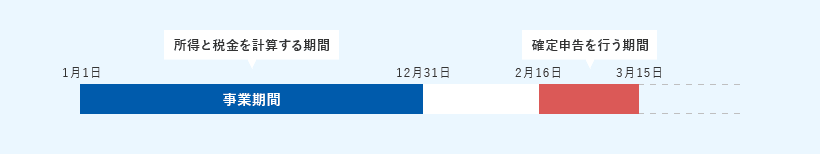

個人事業主は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行います。個人事業主から法人化した場合は、引き続き12月決算を採用するケースも多く見られます。

個人事業主の事業年度と確定申告のスケジュール

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

会社の決算日を決める際の注意点

前述のとおり、会社は決算日を自由に決めることができます。しかし、何の理由もなく決算日を決めると、事業を開始してから不都合が生じる可能性もあります。では、会社はどのようなポイントを考慮して決算日を決めればいいのでしょうか。

ここからは、会社が決算日を決める際の注意点を紹介していきます。

会社の設立日とは近すぎないようにする

会社の決算日は、会社の設立日と近い日にしないよう注意が必要です。会社の設立前後はさまざまな手続きがあり、何かと忙しいものです。設立後すぐに決算期になると、煩雑な作業が続き、本業に影響が出てしまうかもしれません。

また、設立後しばらくは、思うように売上が上がらないことも珍しくありません。そのため、会社の設立日と決算日が近すぎると、決算までの期間が短いため十分な利益が上げられず、場合によっては赤字で決算を迎える可能性もあります。会社にかかる税金のうち、法人住民税の均等割分は、たとえ赤字であっても課税されます。

赤字決算を避けるためにも、会社設立日と決算日が近くなりすぎないように注意しましょう。

キャッシュフローを考慮しておく

会社の決算日を決める際は、キャッシュフローも考慮する必要があります。会社が納める税金には、法人税や法人事業税、法人住民税、消費税などがあり、これらの申告・納付期限は決算日の翌日から2か月以内です。そのため、決算日の2か月後以内に、納税に備えて資金を手元に用意しておかなければなりません。現金が不足する時期に納付期限が重なると、納税のために資金繰りが悪化してしまう可能性があります。特に、従業員へのボーナス支給月や、経費の支払いがかさむタイミング、売上の入金が少なくなる時期は現金が不足しがちです。

そのため、決算日を決める際には、このようなキャッシュフローを予測し、会社の資金繰りに悪影響を及ぼさないような配慮が必要です。

会社の繁忙期を避ける

季節によって繁忙期と閑散期がある場合などは、繁忙期を避けて決算日を決めるのも1つの方法です。

繁忙期と決算が重なると、さまざまな会計処理や書類の作成などで本業が滞ってしまう可能性があります。そのような場合は、会社の繁忙期を避けて決算日を設定することで、業務にも決算にもそれぞれ集中することができるでしょう。

その一方で、繁忙期は1年の中で最も利益が上がりやすいため、決算後の納税を考え、あえて繁忙期と決算期を重ねるケースもあります。「繁忙期は決算まで手が回らない」「繁忙期に決算を迎えることで社内の活気が高まる」など、会社によって考え方は違います。決算期を決めるときには、自社の都合や業種・業界の特徴などを考慮することが大切です。

税理士や公認会計士の繁忙期を避ける

決算を依頼する税理士や公認会計士の繁忙期を避けて決算日を決めるという考え方もあります。一般的に、税理士の繁忙期は、年次決算や年末調整、個人の確定申告などに関する業務が集中する11月から5月までの間だといわれています。事務所の規模にもよりますが、税理士や公認会計士の繁忙期に決算期を設定すると、会計監査や決算書の確認が不十分になる可能性もあるかもしれません。

「決算にあたって税理士にいろいろ相談したい」「決算のタイミングで節税のアドバイスも受けたい」などと考える場合は、税理士の繁忙期を避けた方が安心でしょう。

消費税の免税期間を考慮しておく

資本金が1,000万円未満の会社は、原則として、設立第1期目と第2期目は消費税の納税義務が免除されます。そのため、会社の設立日からできるだけ離れた日に決算日を設定することで、免税期間を長くすることが可能です。

ここでポイントになるのは、免税期間は設立から2年ではなく、「2期」であるということです。例えば、設立日から1年後を決算日とした場合は、消費税の免税期間は2年間です。しかし、会社設立から次の決算日までの間が2か月だった場合は、1期目が2か月、2期目が1年となり、免税期間は1年2か月ということになります。

ただし、1期目の事業年度開始の日から6か月間の課税売上、もしくは給与などの支払額の合計が1,000万円を超えた場合は、2期目から消費税の納税義務が生じるため、注意が必要です。

インボイス制度の導入に伴い適格請求書発行事業者の登録を行う場合は、課税事業者であることが要件となるため、資本金や課税売上高の額にかかわらず1期目から消費税の申告・納税が必要です。インボイス制度に対応して設立時から課税事業者になるかどうかは、自社や取引先の状況、事業内容などによって判断が分かれます。

迷ったときは、税の専門家である税理士に相談するとよいでしょう。

取引先の決算日を考慮しておく

会社や業種によっては、取引先と決算期を合わせた方が、業務上の連携がスムーズになるケースもあります。会社の設立時点でメインとなる取引先が決まっているなら、念のために取引先の決算日も確認しておくといいでしょう。

また、親会社などのグループ会社が存在する場合、連結決算を行うために、親会社と決算期を揃えた方がいいこともあります。

無料お役立ち資料【はじめての決算、サクッと攻略!】をダウンロードする

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

会社の決算日を変更する方法

しっかり検討したうえで決算日を決めても、事業を進めるうちに事情が変わり、「決算日を変更したい」と考えることがあるかもしれません。決算日は一度決めたらずっとそのままというわけではなく、後から変更することも可能です。

ただし、決算日を変更するには、次のような手続きを行わなければなりません。

1:株主総会の特別決議で承認を得る

株式会社の決算日を変更するには、まず、株主総会の特別決議で承認を得る必要があります。決算日を変えるということは、会社の事業年度が変わるということです。多くの会社では、事業年度は定款の記載事項になっているため、決算日を変えるためには定款を変更しなければなりません。定款を変更するには、原則として、株主総会での特別決議が必要です。特別決議とは、発行済株式総数の過半数を保有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成によって決議するものです。

なお、合同会社の場合、定款に記載した事項を変更するには、原則として全社員による決議と承認が必要です。

2:異動届出書を税務署へ提出する

株主総会の特別決議を経て、定款の事業年度を変更したら、納税地を所轄する税務署や都道府県税事務所、市区町村役場に、異動届出書を提出します。

税務署に提出する異動届出書は、税務署の窓口か国税庁のウェブサイトから入手できます。都道府県税事務所や市区町村役場に提出する届出書は、自治体によって様式が異なるため、事前に確認しておきましょう。また、異動届出書と併せて、定款の写しや株主総会の議事録などの提出を求められるため、注意が必要です。

なお、事業年度は登記事項にはあたらないため、法務局での登記変更手続きは不要です。

決算日を変更するメリット・デメリット

決算日を変更するメリットとしては、資金繰りや業務の改善につながる可能性がある点です。設立当初は閑散期だと考えていた時期が、業務を進めていくうちに繁忙期になってしまうケースもあるかもしれません。そのような場合は、決算期の変更を検討するのもいいでしょう。

その一方で、決算期を変更すると、先述したような手続きの手間が発生します。この点は、決算日を変更するデメリットです。さらに、事業年度は1年を超えない範囲で決めなければいけないため、決算期を変更した場合は、必ず1年以内に次の決算を迎えることになります。通常よりも短期間で決算業務を行わなければならず、社内の業務負担が増加するうえ、各種税金の納付も前倒しになってしまう点も、決算日を変更するデメリットです。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん

「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。

画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。

だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!

「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。

取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。

仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!

例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。

会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

会社の決算日はよく検討してから決めよう

決算日は、事業年度の区切りとなる日です。個人事業主とは異なり、会社の事業年度は、1年を超えない範囲で自由に決めることができます。決算日も、会社の都合に合わせて自由に設定できます。決算日を決める際には、会社の設立日からの期間や、繁忙期、資金繰り、納税との兼ね合いなど、いくつかの注意しておきたいポイントがあります。自社の都合や業務進行を考慮したうえで、最適な決算日を設定することが大切です。

同時に、忙しくなりがちな決算期をスムーズに乗り切るために、決算に伴う業務負担を軽減できるような仕組みづくりも進めておく必要があります。貸借対照表や損益計算書といった決算書の作成は、日々の帳簿付けがベースになります。「弥生会計 Next」などの自社に合った会計ソフトを導入し、帳簿付けや決算書の作成などを効率化しましょう。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

【無料】お役立ち資料ダウンロード

「弥生会計 Next」がよくわかる資料

「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者税理士法人 MIRAI合同会計事務所

四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。

「知りたい!」を最優先に、一緒に問題点を紐解き未来に向けた会計をご提案。