合同会社はやめとけ、やばいと言われる理由は?トラブル例やメリットも解説

監修者: 森 健太郎(税理士)

公開

会社を設立する場合、一般的には株式会社か合同会社のいずれかの形態を選びます。しかし、このうち合同会社については、「やめとけ」「やばい」という声が聞かれることがあります。合同会社の設立を検討していて「やめとけ」「やばい」という意見を見聞きし、合同会社に何か問題があるのかと不安になってしまう人もいるかもしれません。

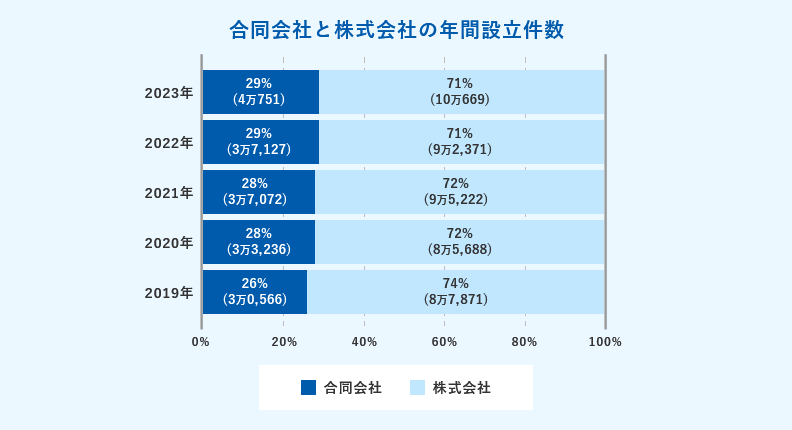

「やめとけ」「やばい」などという意見がある一方で、法務省「登記統計 商業・法人 会社及び登記の種類別 会社の登記の件数」によると、近年では合同会社の設立件数が増加傾向にあります。果たして、合同会社は本当に「やばい」のでしょうか。

※e-Stat 政府統計の総合窓口「会社及び登記の種類別 会社の登記の件数」をもとに当社で作成

本記事では、合同会社が「やめとけ」「やばい」と言われる理由や、合同会社の特徴などを、メリットと注意点を交えながら解説します。

法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。

個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

合同会社での起業が「やめとけ」「やばい」と言われる理由はいくつかある

合同会社の設立に対して「やめとけ」などと言われる理由として、いくつか考えられる点があります。国内で新規に設立される会社のほとんどは、株式会社か合同会社です。しかし、インターネット検索で「合同会社」と入力すると、「合同会社 やめとけ」「合同会社 やばい」という検索候補が表示されることがあります。

合同会社はなぜこのようにマイナスイメージで捉えられてしまうのか、設立を検討する前に理由を確認しておきましょう。

合同会社での起業が「やめとけ」「やばい」と言われる理由

- 社会的信用が低く、取引先に不安を与える場合があるから

- 資金調達の手段が限られ、資金が足りなくなる場合があるから

- 代表者に権限が集中しワンマン経営になる場合があるから

- 社員同士で利益配分する際に揉める場合があるから

社会的信用が低く、取引先に不安を与える場合があるから

合同会社での起業が「やめとけ」「やばい」と言われる理由として、社会的信用の低さから取引先に不安を与える場合がある点があげられます。

合同会社は、2006年5月の会社法施行で新しく設けられた会社形態で、まだそれほど歴史がありません。近年では合同会社の数が増えてきているとはいえ、日本では会社といえば、株式会社のイメージが強いのが実情です。

そのため、取引先が合同会社という会社形態を理解していなかった場合、不安を与えてしまう可能性があります。知名度の低さゆえに、取引先に「あやしい会社なのでは」「資金があまりないのでは」などと誤った先入観を持たれてしまう場合があるため、自社が信頼に足る企業だということを説明できるようにしておきましょう。

資金調達の手段が限られ、資金が足りなくなる場合があるから

合同会社での起業が「やめとけ」「やばい」と言われる理由として、資金調達の手段が限られ、資金が足りなくなる場合がある点があげられます。

合同会社の資金調達方法は、金融機関からの借り入れ(融資)の他、国や自治体の補助金や助成金が主な手段となりますが、設立間もない時期だと融資や助成金を受けることが難しい場合があります。株式会社であれば株式による資金調達も選択肢にありますが、合同会社の場合はそれもできません。

このように、合同会社は株式会社に比べて資金調達の手段が限定されるため、会社設立後に資金不足に陥ってしまわないように準備する必要があります。起業前に資金計画を立てて、自己資金を貯めておいたり、数か月分の運転資金となる創業資金を準備したりしましょう。

代表者に権限が集中しワンマン経営になる場合があるから

合同会社での起業が「やめとけ」「やばい」と言われる理由として、従業員がいる場合や将来的に従業員の雇用を考えている場合には、代表者に権限が集中しワンマン経営になる場合がある点があげられます。

合同会社は、多くの場合、設立時に代表権を持つ代表社員を決定しますが、代表社員には強い権限があるため、他の社員の意見を聞かずに経営を行うこともできるからです。さらに、合同会社には、外部の意見を聞く機会である、株式会社における株主総会のような機関がありません。

合同会社は所有と経営が一致しておりスピーディーな意思決定が可能になる反面、代表者に権限が集中し、独断専行が起こりやすい環境でもあるため、そうならないよう他の社員にもある程度の権限を与え、権力の分散を図るようにするとよいでしょう。

なお、たとえ株式会社であっても、社長が100%株式を所持している場合などは、ワンマン経営に陥ってしまう場合もあることにも注意が必要です。

社員同士で利益配分する際に揉める場合があるから

合同会社での起業が「やめとけ」「やばい」と言われる理由として、社員同士で利益配分する際に揉める場合がある点があげられます。

合同会社では、出資比率にかかわらず、定款によって利益配分を自由に決めることができます。技術力や業績など、出資額だけではない要素で利益配分を決められるのは、合同会社の特徴のひとつです。しかし、この利益配分を決める際に、社員の間に不公平感や不満が生じ、トラブルを招く可能性があります。そのような事態にならないよう、利益配分を決める際には、定款を定める際にはそれぞれの社員からの合意を取り、後で揉めないように気をつけなくてはなりません。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

合同会社という会社形態の特徴を正しく理解しよう

「やめとけ」「やばい」と言われることもある合同会社ですが、理解していないために誤解されているケースも少なくないので、まずはどのような会社形態なのか正しく理解する必要があります。会社を設立する際には、特徴についても理解したうえで、適した会社形態を選ぶようにしましょう。

合同会社には、主に以下のような特徴があります。

合同会社の特徴

- 社員自身が資金を出資し、経営者になる

- 出資額にかかわらず、1人1票の議決権を持つ

- ※合同会社と株式会社との違いについては以下の記事を併せてご覧ください

社員自身が資金を出資し、経営者になる

合同会社の特徴は、社員自身が資金を出資し、経営者になることです。合同会社における社員とは株式会社と異なり、従業員ではなく出資者を指します。そのため、所有と経営が一致しているともいわれます。

例えば、株式会社の場合は、出資者である株主と会社を経営する経営者の役割が切り離されています。それに対して合同会社は、「出資者(社員)=会社の経営者」です。合同会社では出資者のことを社員といい、原則として、社員全員に代表権と業務執行権があります。代表権を持つ「代表社員」や、業務執行権を持つ「業務執行社員」を定款で定めない限りすべての社員が経営に携わるため、権限が集中しないことを知っておきましょう。

出資額にかかわらず、1人1票の議決権を持つ

合同会社の特徴は、出資額にかかわらず、1人1票の議決権を持つことです。

合同会社は、「出資者(社員)=経営者」であるため、すべての出資者が同じ議決権を持ち、社員の過半数によって意思決定が行われます。株式会社のように、出資比率に応じて議決権が与えられるわけではありません。社員の議決権は、出資額にかかわらず原則として1人1票です。

もし、利益配分や議決権の割合を自由に決めたり、業務執行権を持つ「業務執行社員」と執行権を持たない「社員」に分けたりしたい場合には、社内で意見を調整したうえであらかじめ定款で定めておくようしてください。

- ※合同会社の設立については以下の記事を併せてご覧ください

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

合同会社には設立するメリットがある

会社を設立する際に合同会社という会社形態にすると、下記のようなメリットがあります。合同会社には「やめとけ」と言われる理由もありますが、多くの人が設立を選択するメリットもあることを知っておきましょう。

合同会社を設立するメリット

- 会社の設立費用が安く、手続きも比較的容易にできる

- 組織設計の自由度が高い

- 役員への任期の定めがない

- 決算公告の義務がない

- 利益配分を自由に設定できる

会社の設立費用が安く、手続きも比較的容易にできる

合同会社を設立するメリットとして、会社の設立費用が安く、手続きも比較的容易にできることがあげられます。

株式会社も合同会社も、設立時には法務局への登記申請が必要です。このときに納める登録免許税は、株式会社が15万円程度かかるのに対して、合同会社は6万円程度しかかかりません。

また、株式会社は設立時に公証役場で定款の認証を受ける必要がありますが、合同会社は定款認証が不要です。株式会社なら3万円から5万円程度かかる定款認証費用が合同会社では不要になるうえ、定款認証のプロセスを省ける分、株式会社に比べて設立にかかる時間が短くなるため、設立に対するハードルは低いといえるでしょう。

組織設計の自由度が高い

合同会社を設立するメリットとして、所有と経営が一致しているため、経営の自由度が高いこともあげられます。このことは先に注意点としても記載いたしましたが、その一方で、メリットにもなり得るのです。

株式会社の場合、会社の方針や重要事項を決定する際には、株主総会を開催しなければなりません。対して、合同会社では「出資者(社員)=経営者」となるため、株主総会などを経ずにスピーディーな意思決定が可能です。

ほかにも、合同会社は不特定多数の第三者からの出資を想定していないため、会社経営に第三者が介入しづらいこともメリットといえるでしょう。

役員への任期の定めがない

合同会社を設立するメリットとして、役員(代表社員や業務執行社員)への任期の定めがないこともあげられます。

株式会社では、役員の任期は通常2年、最長10年と定められていますが、合同会社では無期限です。そのため、役員の任期が終了するたびに発生する重任登記の登録免許税(1万円または3万円)も、合同会社では不要となります。このような点は、役員を頻繁に変える予定がなかったり、重任登記手数料を抑えたりしたい会社には便利といえるでしょう。

決算公告の義務がない

合同会社を設立するメリットとして、決算公告の義務がないこともあげられます。そのため、決算公告に関する費用もかかりません。

株式会社の場合は、毎年必ず決算公告を行う義務があります。決算公告とは、会社の成績や財務状況を出資者(株主)や債権者に明らかにし、取引の安全性を保つために行うものです。一般的に、決算公告は官報に掲載しますが、7万円程度の費用がかかります。電子公告の場合であっても1万円程度の費用は必要です。

合同会社には決算公告の義務がないため決算公告の掲載費がかからず、運営に必要なほかの費用に回すことができます。

利益配分を自由に設定できる

合同会社を設立するメリットとして、定款で定めることで、利益配分を自由に設定できることもあげられます。

株式会社の場合、出資者(株主)への利益配分は出資比率に応じて決まり、出資金が多い人ほど多くの利益を受け取る仕組みです。それに対して合同会社では、出資比率にかかわらず、定款の定めによって利益配分を自由に決められます。

社員同士に不公平感が生まれないようなルールづくりは必要ですが、出資額だけではない要素で利益配分を決められるのは、合同会社のメリットといえるでしょう。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

合同会社を設立する際は注意点がある

上記のようなメリットがある一方で、合同会社の設立を検討する際には、知っておきたい注意点もあります。メリットだけではなく注意点も把握したうえで、株式会社と合同会社のどちらを選ぶのかを決めましょう。

合同会社を設立する際の注意点

- 知名度や社会的信用が低い

- 社員同士が対立すると、経営が困難になる

- 上場できないため、大規模な資金調達を行えない

知名度や社会的信用が低い

合同会社を設立する際の注意点として、知名度や社会的信用が低いことがあげられます。

合同会社は2006年に会社法施行によって新たに設けられた会社形態なので、株式会社に比べると知名度が高くないといえます。そのため、新規取引の際に相手先から信用を得にくかったり、採用の際に人材が集まりにくかったりすることがあるかもしれません。

合同会社を設立するなら、知名度や社会的信用の低さが自社の事業に影響を及ぼすことがないか、事業内容を検討する必要があるでしょう。一般的に、合同会社は、会社の信用性を重視する企業向けの事業よりも、消費者向けの事業に向いているといわれています。

社員同士が対立すると、経営が困難になる

合同会社を設立する際の注意点として、社員同士が対立すると、経営が困難になることがあげられます。

合同会社は「出資者(社員)=経営者」であるため、原則としてすべての出資者が対等の決定権を持ちます。

経営において迅速な意思決定ができるというメリットがある一方で、社員同士が対立すると、経営や業務に悪影響を及ぼしかねません。経営がスムースに行われているうちは問題ありませんが、出資者(社員)同士で意見の食い違いが起こり、収拾がつかない場合は営業活動に支障が出る可能性もあります。そうならないよう、慎重に社員を選んだり、意見が割れたときのルールを設定したりするようにしてください。

上場できないため、大規模な資金調達を行えない

合同会社を設立する際の注意点として、上場できないため、大規模な資金調達を行えないことがあげられます。

株式会社とは異なり、合同会社には株式という概念がありません。従って、株式上場による大規模な資金調達を行うこともできません。そのため、起業前に資金計画をきちんと立てておいたり、起業後の運転資金も見据えて創業資金を用意しておいたりする必要があるでしょう。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

合同会社を設立し事業を進めていくためにはポイントがある

合同会社を設立し事業を進めていくためには、気にしておきたいポイントがあります。

設立する会社の総数で見れば株式会社の方が多いものの、近年では合同会社の設立件数も増加傾向にあります。政府統計によれば、2023年の合同会社の設立件数は約4万751件で、株式会社の設立件数のおよそ4割です。

設立にかかる費用や手続き期間を抑えられることから、合同会社を設立しようと考えている人もいるでしょう。合同会社を設立し、スムーズに事業を進めていくには、次のようなポイントを意識してみてください。

合同会社を設立し事業を進めていくためのポイント

- 合同会社に向いている事業なのかを確認しておく

- 代表社員を選定しておく

- 意思決定をスムーズに進められるルールを決めておく

合同会社に向いている事業なのかを確認しておく

合同会社を設立し事業を進めていくためのポイントとして、合同会社に向いている事業なのかを確認しておくことがあげられます。

業種や事業内容などによって、合同会社に向いている場合とそうではない場合があります。設立前には、行おうとしている事業が合同会社に向いているかどうかを確認しておきましょう。

例えば、知名度を必要とせず、株式上場も目指さないのであれば、合同会社が向いているかもしれません。一般消費者を相手に実店舗を構えるような形なら、運営会社の形態よりも屋号(店名)や商品、サービスの知名度が求められるため、合同会社でも支障はありません。また、個人事業主からの法人化などで、決まった相手と取引を継続するような場合も、すでに取引先との信頼関係が構築されているため、知名度の低い合同会社でもさほど問題はないといえます。

反対に、会社設立後新たに企業を相手にビジネスをする場合や、仕入先を開拓したいと考えている場合は、合同会社の社会的信用の低さが不利に働く可能性があるため、注意が必要です。

代表社員を選定しておく

合同会社を設立し事業を進めていくためのポイントとして、代表社員を選定しておくことがあげられます。特に、出資者(社員)が複数人いる場合は、代表権を持つ代表社員を決めておきましょう。

「出資者(社員)=経営者」である合同会社では、原則としてすべての社員が会社の代表権を持ちます。しかし、社員が複数人いる合同会社でそれぞれが代表権を持っていると、対外的な混乱を招いたり、会社の意思決定に時間がかかったりする可能性があります。

そのため、合同会社では、社員の中から代表権を行使できる「代表社員」を定款で定めることが一般的です。定款によって業務執行社員と社員を分けている場合には、代表社員は業務執行社員の中から選出するようにしましょう。

意思決定をスムーズに進められるようにルールを決めておく

合同会社を設立し事業を進めていくためのポイントとして、意思決定をスムーズに進められるようにルールを決めておくことがあげられます。

前述したように、合同会社では、出資者(社員)1人につき1議決権を持ちます。しかし、1人1議決権では、社員同士で意見の食い違いが起こった場合、会社経営に支障をきたしかねません。合同会社は、定款によって議決権割合を定めることが可能です。社員同士の対立によって経営に支障が出ることを防ぐために、意思決定をスムーズに進めるためのルールを決めておきましょう。

- ※合同会社の設立については以下の記事を併せてご覧ください

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

合同会社の設立に必要な手続きを手軽に行う方法

ここまで見てきたように、合同会社もポイントや注意点を押さえておけばメリットもありますし、最近では合同会社の設立も増えてきました。合同会社の設立に必要な手続きを手軽に行いたい場合は、「弥生のかんたん会社設立」がおすすめです。いずれも、株式会社と合同会社どちらにも対応しています。

「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款をはじめとする会社設立時に必要な書類を自動生成できるクラウドサービスです。各官公庁への提出もしっかりガイドしますので、事前知識は不要。さらに、パソコンでもスマホでも書類作成ができます。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

合同会社の特徴を知って適した会社形態を選ぼう

合同会社は、出資者(社員)が会社の経営を行うため、迅速な意思決定が可能です。また、株式会社より設立費用がかからず、設立にかかる時間も短いというメリットもあります。そのため、会社を設立する際に、合同会社が選ばれるケースも増えてきています。

その一方で、株式会社に比べて知名度が低く、社会的信用を得にくい点には注意が必要です。「合同会社はやばい、やめとけ」といった言葉を鵜呑みにせず、合同会社の特徴やメリット・デメリットを把握したうえで、自身の事業に合った会社形態を選びましょう。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

この記事の監修者森 健太郎(税理士)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。

毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。

起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。