雇用保険とは?給付の種類や加入条件、保険料の計算方法などを解説

更新

雇用保険は、企業に雇用されている従業員が加入する社会保険の1つです。企業に所属していて、一定の条件を満たす従業員は、必ず入る必要があります。

本記事では、雇用保険に加入する条件や、加入者が受け取れる給付の種類と給付条件、保険料の計算方法などについて解説します。雇用保険関連業務や給与計算の担当者は、雇用保険の基本を改めて確認しておきましょう。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

今ならAmazonギフトカード半額相当がもらえる「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

雇用保険とは社会保険の1つ

雇用保険とは、企業に雇用される従業員の生活や雇用の安定を目的とした社会保険の1つです。労災保険と併せて「労働保険」と呼ばれることもあります。

雇用保険に加入している従業員は、失業をした際はいわゆる失業保険(基本手当)を受給したり、育児や介護で休職した際には給付金を受け取れたりするなど、さまざまな場面で自分の暮らしを守ることができます。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

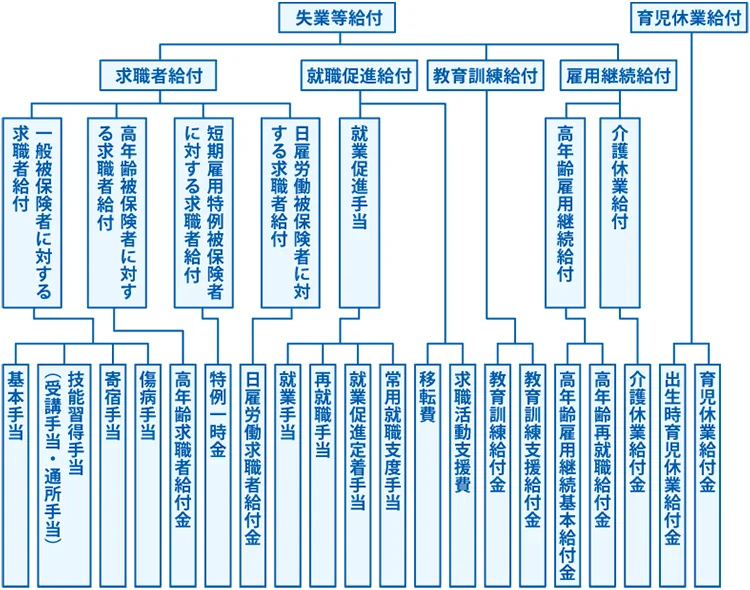

雇用保険の給付の種類

雇用保険の加入者は、状況に応じた給付を受けることができます。ここでは、雇用保険の加入者が受け取れる給付の代表的な種類を見ていきましょう。

失業や休業における給付金一覧

-

※厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き

」

求職者給付

求職者給付は、失業した労働者に対して、生活の安定と再就職の支援のために支給される給付金です。代表的なものには、基本手当や技能習得手当などがあります。

- 基本手当

- 基本手当は、雇用保険を資格喪失した日より以前の2年間のうち、12か月以上雇用保険に加入していた人が受給できる手当です。一般的に「失業手当」というと、雇用保険の基本手当のことを指しています。

- 基本手当を受給するためには、離職者本人がハローワークに行って、求職申し込みの手続きをしなければなりません。また、失業とは、就職する積極的な意思や能力があるけれど、職業に就くことができない状態のことをいうため、この条件に当てはまる人のみが手当を受給することができます。

- 基本手当として受給できる1日当たりの金額は「基本手当日額」といい、離職者の賃金日額に基づき算定されます。受給できる期間は、原則として離職した日の翌日から1年となっています。

- ただ、受給資格の決定を受けてからは7日間の待期があり、その間は手当を受け取ることはできません。また、会社都合の離職であれば待期満了日の翌日に手当を受け取れますが、自己都合退職であればさらに2か月の給付制限期間後に支給対象となります。

- 技能習得手当

- 技能習得手当は、基本手当を受給する資格を持っている人が、ハローワークまたは地方運輸局長の指示で、公共職業訓練などを受ける際に支給される手当です。手当の日額や上限が決まっていて、基本手当とは別に支給されます。

教育訓練給付制度

教育訓練給付制度は、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を修了した際に、かかった受講費の一部が支給される制度です。雇用保険の加入期間が1年以上ある人が対象(訓練の種類によっては2年以上)で、在職者・離職者共に要件に当てはまっていれば支給を受けることができます。対象となる教育訓練は内容に応じて3種類に分かれ、それぞれ支給の給付率が異なります。

就職促進給付

就職促進給付とは、求職者の早期の再就職を支援するための給付金です。就職促進給付には、就業促進手当、移転費、求職活動支援費がありますが、ここでは再就職手当などを含む就業促進手当の種類を紹介します。

- 再就職手当

- 再就職手当は、基本手当の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に、基本手当の支給残日数(就職日の前日までに失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額(一定の上限あり)」となります。

- 就業手当

- 就業手当は、基本手当の受給資格がある人が、再就職手当の支給対象となる常用雇用などの形態以外で就業した場合に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり、一定の要件に該当した場合に支給されます。支給額は、「就業日×30%×基本手当日額(一定の上限あり)」となります。

- 就業促進定着手当

- 就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月間に支払われた賃金の1日分の額が、雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合、就業促進定着手当の給付を受けることができます。

- 支給額は、「(離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数(通常月給制の場合は暦日数、日給月給制の場合はその基礎となる日数、日給制や時給制の場合は労働の日数)」となります。ただし、上限額などの注意点があるため確認が必要です。

- 常用就職支度手当

- 常用就職支度手当は、基本手当の受給資格がある人(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である人に限ります)、高年齢受給資格者、特例受給資格者または日雇受給資格者のうち、障害があるなど就職が困難な人が安定した職業に就いた場合に、一定の要件に該当すると支給されます。

- 支給額は、「90(原則として、基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数になり、その数が45を下回る場合は45)×40%×基本手当日額(一定の上限あり)」となります。

- ※ハローワークインターネットサービス「就職促進給付

」

- ※ハローワークインターネットサービス「就職促進給付

雇用継続給付

雇用継続給付は、一定の要件を満たす従業員が、さまざまな理由で働けなくなった場合や、高齢で給与が減った場合に支給される給付金です。雇用継続給付は、原則として事業主が手続きを行います。要件に当てはまると、育児休業給付金や高年齢雇用継続基本給付金、介護休業給付金などが受け取れます。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

雇用保険の適用事業所

従業員を1人でも雇用している事業は、すべて雇用保険の適用事業所となります。法人はもちろん、個人事業主であっても、従業員を雇用している場合は当てはまります。

例外として、個人経営の農林水産業のうち、常時雇用している従業員が5人未満の事業所は暫定任意適用事業となり、雇用保険の加入が任意です。ただこの場合も、従業員の2分の1以上が雇用保険への加入を希望する場合は、要件を満たす全員分の加入の申請が必要となります。

なお、雇用保険は労災保険とまとめて「労働保険」と呼ばれますが、自社の事業が「一元適用事業」か「二元適用事業」かによって、申告や納付の手続きが異なります。

- 一元適用事業

- 一元適用事業に該当すれば、雇用保険と労災保険の申告や保険料の納付をまとめて行えます。二元適用事業に該当しないすべての事業は一元適用事業に該当します。

- 二元適用事業

- 二元適用事業に該当する場合、雇用保険と労災保険の申告や保険料の納付をそれぞれ個別に行わなくてはなりません。一般的に、農林水産業・建設業などが、二元適用事業に該当します。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

雇用保険の加入対象者

雇用保険の加入対象者は、雇用されて働いている従業員のうち、以下のすべてを満たす人です。

雇用保険の加入対象となる条件

- 1週間の所定労働時間が20時間以上

- 31日以上継続して雇用される見込みである

- 昼間部の学生ではない(休学中など一部例外あり)

「31日以上継続して雇用される見込み」には、次のようなケースが該当します。

31日以上継続して雇用される見込みに当たるケース

- 期間を定めずに雇用されている

- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇い止めの明示がない

- 雇用契約には更新規定がないが、過去に同様の雇用契約を締結して31日以上雇用された従業員がいる

雇用保険の要件に該当する従業員を新規に雇用した場合は、雇い入れた日の月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出する必要があります。31日が経過してから加入するのではなく、31日以上継続して雇用する見込みがあるか否かで判定する点に注意しましょう。

ただし、法人の代表者や会社を経営する立場にある役員、個人事業主の同居親族、一部の季節的に雇用する労働者などは、雇用保険の加入対象外です。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

雇用保険料の計算方法

雇用保険料の具体的な計算方法について、例をあげながら解説します。毎月の給与計算の際に迷わないように、基本を改めて確認しておきましょう。雇用保険料の計算式は、次のとおりです。

雇用保険料の計算式

従業員負担の雇用保険料=雇用保険が対象となる給与額(賞与額)×従業員負担の雇用保険料率

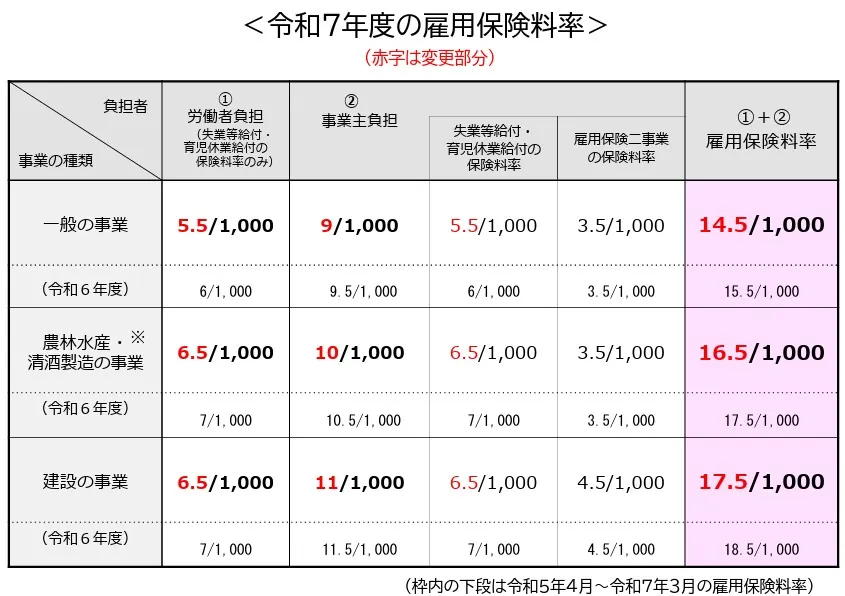

計算式に出てくる雇用保険料率とは、従業員の給与や賞与にかかる雇用保険料の割合です。雇用保険料率は「一般の事業」「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」の3区分ごとに決められ、定期的に見直されています。

また、以下のとおり、雇用保険料率は従業員に比べて事業主の負担が大きくなっています。雇用保険料は労使折半ではないのと、事業の種類によっても保険料率が変わってくるため注意が必要です。

雇用保険料率(2025年4月1日~2026年3月31日)

- ※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。

-

※厚生労働省「令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内

」

雇用保険料の計算例

以下の場合を例に、従業員の雇用保険料を計算してみましょう。

従業員の1か月の給与

基本給:20万円

役職手当:5万円

資格手当:1万円

残業手当:4万3,210円

精勤手当:5,000円

通勤手当:1万2,000円

欠勤控除:1万円

この従業員の支給合計額は、基本給から通勤手当までを足し、欠勤控除を引いた31万210円です。欠勤控除や遅早控除があった場合は、引いた後の金額に雇用保険料率を掛けます。

この従業員が一般の事業を営む事業所に雇用されている場合、2025年度の従業員負担の雇用保険料率は5.5/1,000です。

ある従業員の給与から計算する雇用保険料

31万210円×5.5÷1,000=1,706.155円

端数は50銭以下切り捨てですから、この従業員の給与からは、1,706円の雇用保険料を徴収します。また、事業主負担分の保険料は、対象となる従業員すべての1年分の給与と賞与の合計から算出をするため、月々計算をする必要はありません。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

従業員の入退職時における雇用保険の手続き

従業員を雇用したときや従業員が退職するときは、雇用保険の資格取得や喪失に関する手続きを行わなければなりません。手続きの方法と期日は以下のとおりです。

入社時の雇用保険の手続き

従業員を雇用した際には、「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄のハローワークに提出します。提出期限は、雇用した日の翌月10日までです。

例えば、4月20日入社の従業員であれば、5月10日までに手続きを行ってください。書類には、被保険者番号の他、個人番号(マイナンバー)や給与、職種、1週間の所定労働時間などを記入します。初めて雇用保険に加入する従業員の場合は、被保険者番号は空欄にしておきます。

なお、被保険者番号は、「雇用保険被保険者証」に記載してある番号です。従業員から、前職の勤務先で交付された雇用保険被保険者証を受け取って手続きをしてください。持っていない場合は、ハローワークで再交付が可能です。

雇用保険被保険者資格取得届は、ハローワークインターネットサービスを利用すると、画面の案内に従って必要事項を入力するだけで記入済みの書類を出力でき、電子申請による届け出も可能です。

届け出が受理されると、ハローワークから「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」と「雇用保険被保険者証」が交付されます。これらの書類は、従業員本人に渡してください。

退職時の雇用保険の手続き

従業員が退職する際の雇用保険の手続きですが、まずは退職者本人に「雇用保険被保険者離職票」が必要かどうかを確認します。

雇用保険被保険者離職票が必要であれば、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を提出します。提出期限は、従業員の退職日の翌々日から10日以内です。例えば、退職日が4月10日なら、4月21日までに提出が必要です。その際は、賃金台帳や出勤簿、退職届なども提出し、ハローワーク側で内容に問題がないか審査を行います。

審査が完了すると、ハローワークから企業側へ「雇用保険被保険者離職票」が発行されるので、3枚綴りのうち「離職票-1」「離職票-2」を退職者へ送付し、事業主の控えは企業側で保管するようにしてください。

- 雇用保険被保険者離職証明書について

- 雇用保険被保険者離職証明書は、退職する従業員本人に内容の間違いがないかの確認と、署名をしてもらう必要があります。もし何かの事情で記入してもらえなかった場合は、本人記入ではない理由を明記して事業者が代筆してください。

- 雇用保険被保険者資格喪失届について

- 雇用保険被保険者資格喪失届は、ハローワークインターネットサービス

で必要事項を入力すると、記入済みの用紙を出力できます。電子申請も可能です。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

ミスのない雇用保険の手続きのため、給与計算ソフトを活用しよう

雇用保険は、従業員の生活を支える重要な役割を果たします。従業員の雇用保険関連の手続きはミスのないように行いましょう。また、雇用保険に加入している従業員の給与や賞与からは、雇用保険料を徴収しなければなりません。雇用保険料は毎月の給与額に応じて変動するため、より正確で手間の少ない処理のためには、給与計算ソフトの導入が役立ちます。

「弥生給与 Next」は、給与計算業務に必要な機能を網羅し、給与・賞与計算、社会保険料の計算、年末調整を確実に実行できます。月々の雇用保険料計算の手間をなくすと共に、年間の雇用保険料の集計も簡単にできるため、ぜひご活用ください。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。