労働者名簿の書き方とは?必須項目や記入例、従業員名簿や社員名簿との違い

更新

労働者名簿は法定三帳簿のひとつで、従業員を雇用する場合に必ず作成しなければならない帳簿です。従業員を雇用している企業は労働者名簿を作成し、一定期間は保存をする必要があります。

労働者名簿は、従業員の名簿を作ればいいというわけではなく、記載項目や保管方法などの定めがあります。従業員を雇用するのであれば、労働者名簿の書き方について正しく知っておく必要があるでしょう。本記事では、労働者名簿の記載項目や書き方のほか、管理方法などについて解説します。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

今ならAmazonギフトカード半額相当がもらえる「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

労働者名簿とは、雇用する労働者の情報を記載した書類のこと

労働者名簿とは、従業員の氏名や住所、雇用年月日といった情報を記載した書類です。従業員を1人でも雇用している事業主は、労働基準法第107条によって、労働者名簿の作成と保存が義務付けられています。

労働者名簿は人事や労務の業務に必要な情報がまとめられているため、常に最新の情報に更新しておく必要があります。例えば、従業員の通勤による交通費を計算する際には、通勤経路の確認に住所が必要です。また、助成金を申請する際に、労働者名簿の提出を求められるケースもあります。

労働者名簿は法定三帳簿のひとつ

労働者名簿は、労働基準法によって作成・保存が義務付けられている「法定三帳簿」のひとつです。

労働者名簿と賃金台帳、出勤簿は、事業場ごとに作成と保存が義務付けられており、この3つを合わせて法定三帳簿と呼びます。企業だけではなく個人事業主も、従業員を1人でも雇っているのであれば、この法定三帳簿を作成しなければなりません。

労働者名簿の対象者

労働者名簿の対象になるのは、原則として雇用しているすべての従業員です。正社員、契約社員、パートタイム、アルバイトなどの雇用形態は問いません。ただし、例外的な対象者もいるため、その内容を以下にまとめました。

| 対象者 | 労働者名簿への記載について |

|---|---|

| 代表者および役員 | 労働基準法上、労働者に該当しないため記録義務はなし(ただし、もともと労働者だった人が後から役員になる、または代表者・役員を退任し労働者になるなどのケースも想定して、記録しておくとよい) |

| 在籍出向中の社員 | 出向元・出向先の両方の企業で労働者名簿への記載義務あり |

| 移籍出向中の社員 | 出向先の企業のみで労働者名簿への記載義務あり |

| 派遣労働者 | 原則的に派遣元が管理を行うため、派遣先企業には作成や管理義務はなし |

| 日雇い労働者 | 労働者名簿の作成や管理義務はなし |

社員名簿や従業員名簿との違い

労働者名簿と混同されやすいものに、社員名簿や従業員名簿があります。これらはすべて、雇用している従業員の名簿を指す一般的な言葉です。

労働基準法で定める労働者名簿には、記載すべき項目が決められています。労働者名簿の必要項目が記載されていれば、社内で社員名簿や従業員名簿と呼ばれていても、労働基準法における労働者名簿としてみなされます。反対に、たとえ労働者名簿と呼んでいても、必要な記載項目が網羅されていなければ、それは正式な労働者名簿とはいえません。

どのような名称であれ、実態として労働者名簿に必要な情報が満たされていることが大切です。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

労働者名簿の記載項目

労働者名簿に記載すべき項目は、労働基準法、および同法施行規則によって定められています。必要項目が不足なく記載されていれば、様式や書式に決まりはありません。

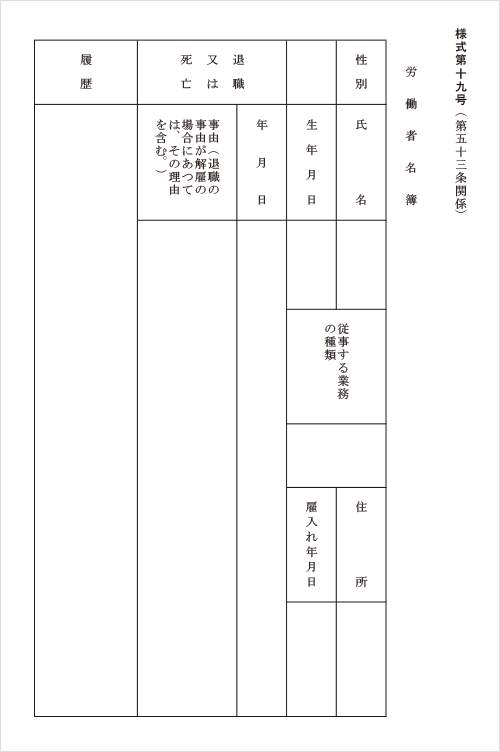

厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー」からテンプレートをダウンロードすることもできるため、こちらを利用するのもよいでしょう。労働者名簿に必ず記載しなければいけない項目は、以下のとおりです。

労働者名簿の様式

-

※厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー

」

氏名・生年月日・性別

従業員の氏名と生年月日、性別を記載します。氏名は、戸籍に登録されているものを正しく記入する必要があります。例えば、戸籍上の氏名が旧字体なら、日常的に使用している氏名が新字体でも、旧字体で記入するようにしましょう。

また、業務上、旧姓など戸籍上の氏名以外を使っていたとしても、労働者名簿には戸籍上の氏名を記入します。在職中に婚姻や養子縁組などで氏名が変わった場合は、その都度、労働者名簿の氏名も変更する必要があります。

住所

従業員が、現在住んでいる住所を記載します。住民票の住所と現在の居住地が違う場合や、単身赴任をしている場合などは、実際に住んでいる場所の住所と住民票の住所、両方を把握しておくとよいでしょう。

転居によって住所が変わった場合は、その都度変更が必要です。氏名や住所に変更があったときは必ず申告するように、あらかじめ従業員に周知しておくことが大切です。

履歴

従業員の履歴を記載します。労働基準法では、従業員の履歴についてどこまで記載するべきかといった定めはありません。一般的には、異動や昇進といった社内での履歴や、最終学歴などを記載することが多いでしょう。また、中途入社の場合は、最終学歴から入社までの職歴について記載するケースもあります。

履歴の項目は、例えば次のように記載します。

履歴の記入例

2020年3月 ◯◯大学卒業

2020年4月 入社・営業部配属

従事する業務の種類

従業員が、日常的に行う業務の種類を記載します。業務内容(部門・職種)と併せて、役割(役職・資格の選任)についても記載しておくとよいでしょう。万が一労災などが発生した場合には、その申請書類には、従事している業務内容などを記載しなければなりません。

なお、労働基準法施行規則第53条第2項により、常時使用する労働者が30人未満の事業では、「従事する業務の種類」の記入は必須ではありません。

従事する業務の種類は、例えば次のように記載します。

従事する業務の種類の記入例

営業部 部長

経理部 主任

販売店員

配達員

雇い入れた年月日

従業員を実際に雇用した年月日(在籍の初日)を記載します。採用が決定した日ではないので、間違えないように注意しましょう。なお、試用期間を設けている場合は、本採用の日ではなく、試用期間の開始日が雇い入れた日になります。

退職した年月日と事由

従業員が退職した場合は、退職した年月日とその事由(退職理由)を記載します。ただし、従業員の都合による退職の場合は、事由の記載は不要です。会社が従業員を解雇したときは、その事由を記載する必要があります。

死亡した年月日と原因

在職中に従業員が亡くなった場合は、死亡した年月日と同時に死亡原因についても記載が必要です。死亡原因について記載する理由は、死亡が労災に当たるかどうかを判断するためです。

その他の記載項目

労働者名簿には、必須ではないものの、記載しておくと役立つ項目もあります。例えば、健康保険や厚生年金、雇用保険に関連する情報や緊急連絡先などを、労働者名簿に記載する企業もあります。また、名簿を使用する際に読み間違いを防ぐため、氏名にフリガナを振っておくと安心です。

どのような項目を記載するかは事業場によって異なるため、それぞれ追加すべき項目を検討しましょう。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

労働者名簿の保存期間と保管方法

労働者名簿は作成するだけではなく、適切な管理を行うことが求められます。労働基準法には、労働者名簿の保存期間や更新頻度について明記されています。従業員を雇用するすべての事業者は、この定めを守らなくてはなりません。

労働者名簿の保存期間は、労働基準法により、その従業員が退職・解雇の日、または死亡した日から5年間と定められています。入社日や作成日から5年間ではないので注意しましょう。また、労働者名簿は記載事項に変更があった場合は、遅延なく訂正する必要があります。

労働者名簿の保管方法は、事業場ごとに作成・保存する必要があります。事業場とは、支店や事務所、工場、店舗などのように、組織上独立して業務が行われている単位のことです。

労働者名簿は紙とデータのどちらの形で保存してもかまいませんが、電子データの場合は次のような要件を満たす必要があります。

電子データの保存要件

- 法令で定められた必要事項などの要件を備え、それを画面上に表示し印字することができること

- 労働基準監督官の調査などの際、直ちに必要事項が明らかにされ、提出できるシステムになっていること

- 管理者権限を限定化するなどして、誤って消去されないようにすること

- 万が一に備えてバックアップをとることにより、長期にわたって保存できること

また、労働者名簿には、従業員の重要な個人情報が記載されているため、保存の際はセキュリティ対策も求められます。個人情報保護法のルールに沿って必要な安全管理措置をとり、情報漏えいなどが起こらないようにしなければなりません。「特定の場所で施錠のうえ保管する」「関係者以外は閲覧できないようにする」といったルールの整備が必要です。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

労働者名簿の記載項目を理解して正しく作成・保管しよう

労働者名簿は、従業員を雇用しているすべての事業場に作成・保存が義務付けられている帳簿です。正社員やパート、アルバイトなど、雇用形態にかかわらずすべての従業員が対象となります。労働者名簿に記載すべき事項は法令によって定められているので、漏れや不足のないように正しく作成しなければなりません。また、労働者名簿を作成した後も、変更に伴う更新や適切な状態での保存など、管理において多くの作業が発生します。

業務量の多い労務管理の効率化は、給与計算業務から始めるのがおすすめです。弥生のクラウド給与サービス「弥生給与 Next」は、給与計算業務に必要な機能を網羅し、給与・賞与明細や源泉徴収票のWeb配信にも対応しています。自社に合った給与計算ソフトを活用して、業務を効率良く進めましょう。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。