産休申請書とは?手続きの方法や書き方、変更時の対応などを解説

更新

産休申請書は、産休を取得予定の従業員が記入する書類です。ただし、記入した申請書の提出は企業側が行わなければなりません。産休を取得予定の従業員に対しては、提出された書類の内容を確認する必要があります。

本記事では、産休の概要や産休申請書の書き方のほか、産休期間に変更があった場合の対応方法などについて解説します。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

今ならAmazonギフトカード半額相当がもらえる「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

産休(産前・産後休業)とは?

産休は、出産前後の女性従業員が取得できる休業です。正式には、産前休業および産後休業のことで、労働基準法によって定められています。したがって女性保護の観点から産休には取得条件はなく、出産予定の女性従業員であればだれでも取得が可能です。

産前休業

産前休業は、6週間以内に出産を予定している女性従業員の申し出によって与えられる休業です。事業主は、該当する従業員からの産前休業取得の申し出を原則的に拒否することはできません。また、妊娠中に主治医等から指導を受けた場合には、負担の少ない業務への転換が必要なこともあります。

なお、双子や三つ子などの多胎妊娠をしている従業員は、14週間前から取得が可能です。

産後休業

産後休業は、出産日から8週間の休業のことを指します。事業主は、原則として出産から8週間以内の女性従業員を就業させてはなりません。ただし、従業員側からの申し出があり、医師による許可がある場合に限り、産後6週間経過後から職場への復帰が可能です。

産前休業が従業員からの申し出によって取得する休業であるのに対し、産後休業は法的に強制的な休業である点に注意が必要です。産休は「産前・産後休業」として産前と産後セットで取得されることが多いものの、産前休業と産後休業では、法律の扱いが異なります。

なお、産前休業に入る時点では、実際の出産日を基準にすることはできません。そのため、出産予定日を基準に、6週間前から休業を取得できます。出産日よりも前に出産した場合は、その時点で産前休業が終了し、翌日から産後休業に入ります。その一方で、予定日よりも出産日が遅れた場合は、遅れた日数も産前休業扱いになります。また、出産日は産前休業に含みます。

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

産休を取得したい従業員は産休申請書の提出が必要

産休申請書(産前産後休業取得者申出書)は、産休を取得する従業員が、社会保険料(健康保険、厚生年金保険)の免除を受ける際に提出する書類です。免除期間は、産前・産後休業が開始する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までとなっています。なお、終了予定日が月末日の場合は、その月までの扱いとなります。

例えば、産前産後休業開始が7月22日、終了日が10月27日の場合、免除期間は7~9月です。産後休業が10月31日までだった場合は、免除期間は7~10月となります。

産休申請書を提出することで、社会保険料が免除され、なおかつ、将来は加入を継続していた場合と同等の年金を受け取れます。もちろん、健康保険を使用することも可能です。

なお、社会保険料のうち、雇用保険料は免除制度がありません。しかし、雇用保険は支給される給与の額に応じて金額が決まります。産休中は基本的に無給のため、そもそも雇用保険料は発生しません。

従業員が記入した産休申請書は、事業主が提出を行います。事業主側が書類を用意して、従業員に記入してもらいましょう。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

産休申請書の提出先や提出時期

産休申請書は、日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所に、事業主が提出します。産休期間中、または産休終了日から1か月以内に手続きを行わなければなりません。提出方法は、電子申請、郵送、窓口への持ち込みのいずれかです。

企業が加入している健康保険組合が協会けんぽの場合、日本年金機構への手続きだけを行えば、年金と健康保険の両方が免除されます。しかし、その他の健康保険組合に加入している場合は、別途それぞれの健康保険組合に対する手続きが必要です。申請書の様式や提出方法、提出期限などについては、別途健康保険組合に確認してください。

なお、産休申請書はあくまでも社会保険料の免除を受けるための書類です。出産手当金を申請するための書類は、別途健康保険組合に提出しなければなりません。「健康保険出産手当金支給申請書」という別の書類となるので、混同しないように注意してください。

| 提出先 | 日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所 |

|---|---|

| 提出方法 | 電子申請、郵送、窓口での提出(年金事務所のみ) |

| 提出時期 | 産休期間中、または産休終了後の終了日から起算して1か月以内(協会けんぽ以外の健康保険組合に関しては別途確認が必要) |

| 添付書類 | なし(ただし、事業主が期限内に提出できなかった場合、理由書と従業員が休業していることを確認できる書類が必要) |

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

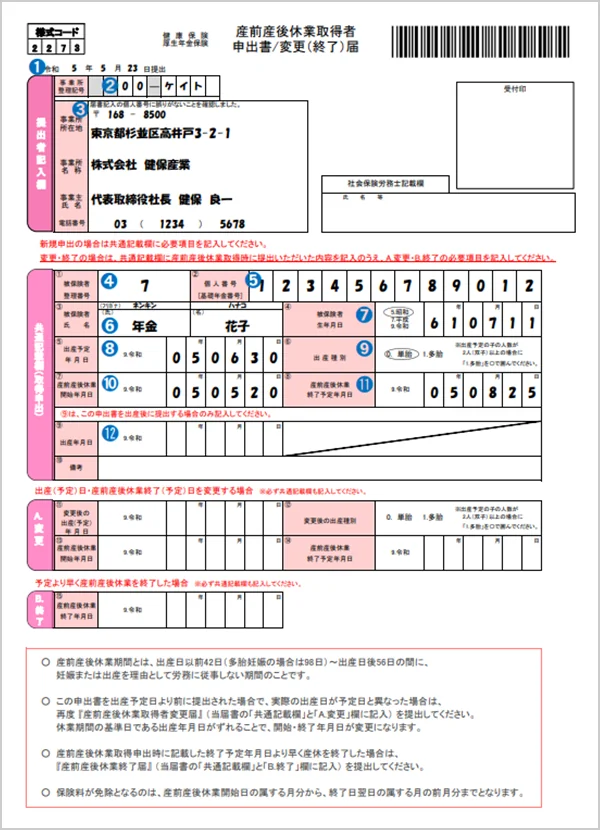

産休申請書の書き方

産休申請書は、どのように記入すればよいのでしょうか。出産前に提出するか、後に提出するかで記入内容が一部異なりますので、事前に確認しておきましょう。

-

(1)書類の提出日を記入します。

-

(2)事業所整理記号を記入します。事業所整理記号は、年金の納入告知書や標準報酬月額決定通知書などに記載されています。

-

(3)事業所の住所、名称、代表者氏名、電話番号を記入します。

-

(4)産休を取得する従業員の被保険者整理番号を記入します。健康保険証などに書かれています。

-

(5)産休を取得する従業員の基礎年金番号またはマイナンバーを記入します。

-

(6)産休を取得する従業員の氏名を記入します。

-

(7)産休を取得する従業員の生年月日を記入します。

-

(8)出産予定日を記入します。

-

(9)出産種別に丸をつけます。胎児が1人なら単胎、双子以上なら多胎です。

-

(10)産休の開始年月日を記入します。

-

(11)産休の終了予定年月日を記入します。

-

(12)出産後に提出する場合は、出産年月日を記入します。産前に提出する場合は記入の必要はありません。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

産休期間に変更があるときの手続き

産休申請書を出産前に提出した場合、予定日と実際の出産日が変わる可能性があるでしょう。また、当初の予定よりも早く復職することもありえます。このような場合、産休期間がずれることから、改めて届出の提出が必要です。

予定日と実際の出産日が異なった場合

予定日と実際の出産日が異なった場合は、早まった場合でも遅くなった場合でも、産休期間が変わります。そのため「産前産後休業取得者変更届」を提出しなければなりません。用紙自体は「産前産後休業取得者申出書」と同一です。

共通記載欄に記入し、「A. 変更」欄に変更後の出産(予定)年月日と、産前産後休業開始年月日および終了予定年月日、出産種別を記入して提出します。

当初の予定よりも早く復職する場合

産後は、原則として8週間復職できません。しかし、医師の許可を得たうえで本人が希望したときのみ、6週間経過後に復職することが可能です。その場合は、「産前産後休業終了届」を所轄の年金事務所または事務センターに提出します。

なお、産前産後休業終了届の用紙は、産前産後休業取得者申出書と同一です。「共通記載欄」に記入し、「B. 終了」欄に産休終了年月日を書き入れて提出してください。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

産休申請書の書き方や提出方法を知っておこう

産休申請書は、産休中の従業員の社会保険料負担をなくすための大切な書類です。従業員に正しい案内をするために、書き方や提出先などを理解しておかなければなりません。また、産休中の従業員の給与から誤って社会保険料を差し引いてしまわないように注意する必要があります。

「弥生給与 Next」は、事前に入力した従業員情報を基に自動で給与計算を行えます。給与計算業務の効率化に、ぜひご活用ください。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。