事業所得になる副業と雑所得になる副業の違い

執筆者: 浦田泉

更新

一口に「副業」と言っても、片手間程度に気軽に行っているものから、毎日それなりの時間をかけて真剣に取り組んでいるものまで幅があります。副業の実態によっては、雑所得として申告するよりも、事業所得として申告し、納税者に有利な制度を使うこともできること、副業を事業所得として申告するための基準などについてご説明いたします。

POINT

- 事業所得は雑所得よりもオトクな制度が使える

- 副業を事業所得にするための基準は曖昧だが厳しい

- 本気の副業なら事業所得、片手間なら雑所得

事業所得には雑所得よりオトクな制度がある

例えば、(ネットショップで商品を販売するような)サイドビジネスを行っている場合で、それがかなり頻繁に、繰り返し行われているとします。

今回の話の結論をズバリ言うと、上記のような場合は雑所得としてではなく事業所得として申告をしたほうがオトクな制度を使うことができるのです。

では、事業所得として申告をすると、どのような点で有利なのでしょうか?

最大65万円の青色申告特別控除が受けられる

納税地の所轄税務署長に規定の期日までに青色申告承認申請書を提出し、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算等で有利な取扱いが受けられる制度があります。これが青色申告の制度です。

青色申告者は、所得金額から、さらに最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます(=所得金額が最大65万円、さらに小さくなります)。

青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人のみです(雑所得には適用されません)。

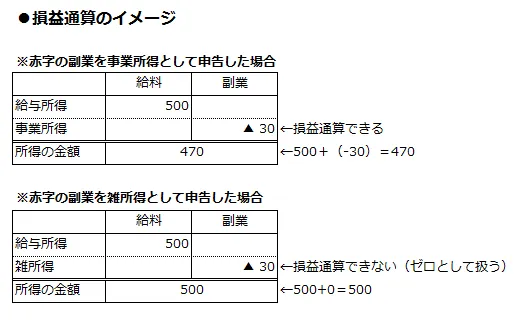

損益通算ができる

原則として、事業所得を計算して損失が出た場合、一定の順序と方法にしたがって、異なる区分の所得と通算することができます。

つまり、事業所得のマイナス分を他の所得(給与所得など)と通算し、結果としてその年分の総所得金額を小さくすることができます。

雑所得で損失が出ることもありますが、損益通算はできません。

損失の繰越控除ができる

事業所得などに損失(赤字)がある場合で、損益通算してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して(各年分の所得金額から)控除することができます。

もし副業の収入を雑所得ではなく事業所得として申告できれば、青色申告者であれば利益が出る場合も損失が出た場合も、納税者に有利な制度を使うことができるのです。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

副業を事業所得として申告するための基準

では、事業所得と雑所得を区分する基準は、どういうものでしょうか?実はこの基準はあまりはっきりしたものがありません。

2013年(平成25年)3月に、マイナビニュース(※)が国税庁に「会社員が副業を事業所得として確定申告する目安」を確認したところ、

事業所得としての副業は、営利性・有償性・継続性・反復性があるか、精神的あるいは肉体的労力の程度や人的・物的設備があるか、また、社会的地位・生活の状況などを考慮して判断します。加えて、その事業が生活の糧となるものか、一般的に職業として認知できるかも判断材料となります。(国税局)

- ※2013/03/14 マイナビニュース

より

という回答だったようです。

つまり、

- 相当程度の期間継続して安定収入が得られること

- 儲かる可能性が十分にあること

- 副業とはいえ相当な時間を割いて日々真剣に取り組んでいること

- 副業のための人的・物的設備が整っていること

- 副業収入が消えると生活に影響が出ること

- 職業として認知できること

・・・などをポイントとしながら、総合的に見て判断されるということです。

事業所得になる副業、雑所得になる副業

近年では、副業を事業所得として申告をすると、税務署から雑所得として申告するように強く指導されるケースが増えてきました。

特に事業所得の損失を給与所得と相殺して申告しようとすると、税務署から事業内容の説明を求められることが少なくありません。

これは、事業所得のメリットを悪用し、「副業で赤字計上→事業所得として損失を申告→脱税」という形の脱税が続出したためです。

そのため、青色申告者でさえあれば、あるいは開業届さえ出せば事業所得として認められるといった形式的な問題ではなく、副業の実態に即した所得として申告することが重要になります。

もし、以下の状況にすべて当てはまるような場合なら、事業所得として申告をしても問題はありません。

- 相当期間継続している

- 安定収入が得られる可能性が高く設備などを整えている

- 日々継続してそれなりの時間と労力を割いて副業を行っている

その場合は、税務署からの問い合わせにも、副業が事業所得に該当することをきちんと説明できるように準備しておくことがポイントとなります。申告の前に、税務署や税理士等の専門家に状況を説明し、どのような所得で申告するのがよいかを確認することも有効です。

副業を片手間程度(たまにしか行わない、ほとんど手間をかけていない、副業で真剣に儲ける気がない等)に行うのであれば、やはり雑所得として申告することになります。

photo:PIXTA

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能

確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。

「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告もe-Taxでの申告が可能です!

初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。

取引データの自動取込・自動仕訳で入力の手間を大幅に削減

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。

自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。

確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。

「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。

自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。