マイナンバー通知カードが廃止に。もう使えなくなる?確定申告への影響は?

更新

2015年のマイナンバー制度導入に合わせて配布されていたマイナンバー(個人番号)通知カード。この通知カードは2020年(令和2年)5月25日をもって新規発行が廃止となりました。今後は、マイナンバーカードを持っていない場合、自分のマイナンバーをどのように証明するのか?マイナンバーカードの申請方法は?確定申告の手続きにどのような影響があるのか?を見てみましょう。

POINT

- 通知カードの廃止後も、通知カード自体はマイナンバーの確認書類として使用できる

- 通知カードの廃止後に、出生など新たに住民票を取得した場合は、「個人番号通知書」が発行される

- 「個人番号通知書」は、番号確認書類として使用できない

廃止となった通知カード。今後も従来通り使用できるが、住所氏名の変更に要注意

通知カードはマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けるための一時的なもの

マイナンバーは日本で住民登録された人に自動的に付与されます。そしてマイナンバーを付与された人には、マイナンバーを通知するための「通知カード」が送付されていました。

通知カードには、住所、氏名、生年月日は記載されていますが、本人の顔写真がないため、税務署など他者から見れば、その人が本当に通知カードの所有者本人なのかということは分かりません。そのため、通知カードをマイナンバーの確認書類として使う場合には、別の身分証明書のコピーとセットで提出する決まりになっています。

通知カードは、マイナンバーカードの交付を受けるときに引き換えで渡さなければなりません。本来はマイナンバーカードの交付を受けるための一時的なものであるためです。

しかし、いまだにマイナンバーカードの交付を受けずに通知カードを手元に持っている人もたくさんいます。

実際、総務省によれば、2020年(令和2年)5月時点でのマイナンバーカードの普及率は約16%と、普及が進んでいないことが分かります。

- 引用画像

総務省:「マイナンバーカード」

より抜粋

これまで、マイナンバーを証明する番号確認書類のひとつとして使用されていた通知カードですが、2020年(令和2年)5月25日をもって、新規発行等の手続きが廃止されました。

2020年(令和2年)5月25日以後は、新規発行や紛失時の再発行、住所や氏名に変更があった際の記載内容の変更は行われなくなります。しかし、記載事項に変更がない場合に限り、従来通りマイナンバーを証明する書類として使用することは可能です。

記載内容の変更や紛失により通知カードが使えなくなってしまった人が、自分のマイナンバーを証明するためには、マイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票の交付を受けることが必要です。

今後のことを考え、早めにマイナンバーカードの交付を受けておいた方が良いでしょう。

では、今後、出生や入国をして新たに住民登録された人は、どのようにして、マイナンバーを知ることができるのでしょうか?

マイナンバーの通知は、2020年(令和2年)5月25日より、「通知カード」を送付する方法から「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。

「個人番号通知書」の書面には「マイナンバー」や「氏名」、「生年月日」等が記載されています。住所の記載はありません。

そして、「個人番号通知書」は、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」としては利用できません。氏名、住所等に変更が生じた際に「個人番号通知書」の記載の変更や再発行は行われません。

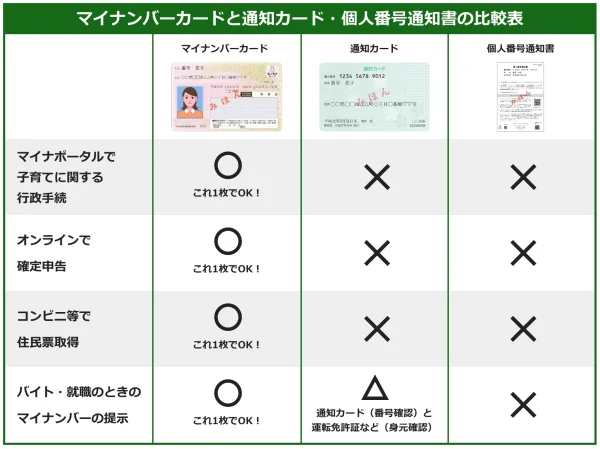

「マイナンバーカード」「マイナンバー通知カード」「個人番号通知書」の違いを図にまとめました。

- 引用画像

総務省:「個人番号通知書」

より抜粋

それでは、通知カードが廃止された後にマイナンバーカードを取得するにはどうすればよいのでしょうか? 通知カードが廃止されたといっても、廃止前に通知カードとともに受領した「個人番号カード交付申請書」は使用できます。それを使用してマイナンバーカードの交付を受けることになります。

2020年(令和2年)5月25日以降にマイナンバーを付与された人については、個人番号通知書とともに「個人番号カード交付申請書」が同封されているので、それを使用して交付を受けます。

いずれの場合でも、スマートフォンやパソコンからの申請も可能です。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

確定申告の番号確認を通知カードで行っていた人はどうなる?

所得税や個人事業主の消費税確定申告を行う際はこれまで、マイナンバーカードを使用する以外に、通知カードと運転免許証やパスポートなどの身分証明書のコピーを組み合わせることで、申告する人の本人確認(番号確認+身元確認)ができました。繰り返しになりますが、通知カードと身分証明書の記載事項を照合することで、本人のマイナンバーであるということを確認しているのです。(通知カードのコピーだけでよいと思っている人も多いので、何度も書いています。)

マイナンバーカードであれば、住所、氏名、本人の写真、マイナンバーが一つのカードに集約されています。そのため、マイナンバーカード1枚で、番号の確認と、その番号が本人のものであるということの確認ができます。

通知カードが廃止になった後も、従来通り、通知カードコピー+身分証明書コピーの組み合わせで、確定申告書に添付することでマイナンバーの確認書類として使用することは可能です。ただし前述の通り、住所や氏名に変更があった場合は使用できなくなります。自分のマイナンバーを証明するためには、マイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票の交付を受けることが必要です。

なお、通知カードの新規発行廃止に合わせて新たに導入される「個人番号通知書」は、前述の通り、身分証明書コピーと組み合わせてもマイナンバーの番号確認書類としては使用できません。

マイナンバーカードがない場合、マイナンバー記載のある住民票の写しまたは、住民票記載事項証を使用して番号確認書類にします。

たとえば、新たに外国から転入して住民票を取得した人が、確定申告をする場合には、マイナンバーを証明する書類として、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票のコピーなどを確定申告書に添付する必要があります。

ちなみに、2018年(平成30年)1月以降、以下のいずれかに該当する場合、番号確認書類の提示等が省略可能となります。

-

①開業届出書を提出する際に上記のマイナンバー確認書類を税務署に提出済みの人

-

②2016年(平成28年)1月1日より前に開業届出書を提出していて、その後の確定申告書でマイナンバー確認書類を提出済みの人

①②のいずれかに該当する方は、その後、毎年確定申告書を提出する際には添付を省略してよいという取扱いになっています。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

確定申告をe-Taxで行えば本人確認書類は不要

e-Taxによって確定申告書を提出する場合には、マイナンバーの証明書類の添付は不要ということになっています。e-Taxで提出する際に自分のマイナンバーを正確に入力しておくだけでよいのです。そのほかにも源泉徴収票や各種所得控除の証明書類など、さまざまな書類が添付不要になるというメリットがあります。

そもそも、e-Taxを使うためには電子証明書を格納したマイナンバーカードが必要です(税理士に確定申告書の提出を依頼する場合を除く)。というのもe-Taxを使うには、データで作成した書類が本人の作成したものであることを証明する電子署名というプロセスが必要であるためです。

マイナンバーカードさえ取得しておけば、紙で提出する場合に比べて確定申告業務が格段に楽になるはずです。電子署名など難しそうな言葉が使われるe-Taxですが、慣れてしまえばどうということはありません。「やよいの青色申告 オンライン」のような申告ソフトを活用すれば、e-Taxもソフトから所得税の確定申告ができて、さらに確定申告の業務も楽になるはずです。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

マイナンバーカードを作らないとe-Taxで申告できない?カード作成にかかる期間は?

上記の通り、e-Taxで確定申告を行うためには、マイナンバーカードの取得が必要です。厳密には、民間の会社が発行する電子証明書でも確定申告はできますが、年間利用料がかかったり、交付までの手続きがマイナンバーカード以上に大変だったりするため、マイナンバーカードを使ってe-Taxによる確定申告を行うことが通常です。

マイナンバーカードの交付は、住民票のある自治体で行っています。交付までの期間は自治体にもよりますが、長いところで2か月間ほどを見ておけばよいでしょう。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

まとめ

マイナンバー通知カードが廃止になっても、すでに発行を受けている通知カードについては、これまで通りマイナンバーの確認書類として使用できます。とはいえ、住所や氏名の変更があった場合には使用できなくなりますし、通知カードを紛失してしまう可能性もあります。住所や氏名の変更後や、通知カードを紛失した場合、自分のマイナンバーを証明するためにはマイナンバーが記載された住民票のコピーが必要になります。

もしまだマイナンバーカードの交付を受けていなければ、早めに交付を受けるための手続きをとりましょう。今のところは、e-Taxを利用できたり、自治体によってはコンビニで住民票や印鑑証明書が取得できたりするといったところがメリットですが、今後は、個人番号カードが健康保険証がわりになるなど、いろいろな使い道が検討されています。発行手続きで多少手間や時間がかかりますが、ぜひマイナンバーカードを今のうちに取得しておくことをオススメします。

photo:Getty Images

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能

確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。

「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告もe-Taxでの申告が可能です!

初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。

取引データの自動取込・自動仕訳で入力の手間を大幅に削減

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。

自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。

確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。

「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。

自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。

この記事の執筆者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。

1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。

大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。

在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。

2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。