税理士報酬の勘定科目・仕訳は?【源泉徴収・消費税もすっきり理解】

執筆者: aya

更新

税理士報酬を支払ったときの勘定科目は、一般的には支払手数料や業務委託費、支払報酬料、顧問料などをつかいます。費用の勘定科目なので、仕訳では借方に計上します。

この記事では、税理士報酬の基本的な仕訳から、源泉徴収、消費税の考え方まで具体的にわかりやすく解説。個人事業主の方から、源泉徴収義務・消費税納税義務のある事業者の方まで役立つ内容になっています。

筆者は上場企業で経理経験があり、税理士への顧問料の伝票起票も行っていました。ぜひ参考にしてみてください。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

POINT

- 税理士報酬の勘定科目は支払手数料・業務委託費・支払報酬料・顧問料

- 仕訳では源泉徴収を預り金で計上するのがポイント

- 税理士報酬は仕入税額控除の対象

- 個人事業主は税理士報酬を払ったときに源泉徴収が不要なことも

税理士報酬の勘定科目と仕訳は?

この章では、税理士報酬の勘定科目と、源泉徴収なし・ありの場合に分けて仕訳を解説します。

税理士報酬の勘定科目は支払手数料・業務委託費など

税理士に確定申告を依頼したり、顧問料を払ったりしたら、経費にできます。したがって、税理士報酬は費用の勘定科目で借方に計上します。

一般的に使われる勘定科目は次の通り。

- 税理士報酬の勘定科目の例

-

- 支払手数料

- 業務委託費

- 支払報酬料

- 支払顧問料

- 雑費※

勘定科目の名称は会社や使用する経理ソフトによって異なります。継続して同じ勘定科目を使用すれば、自分がわかりやすい勘定科目を使ってOKです。

- ※あとで見たときにわかりにくい「雑費」は避けたほうが良いですが、税理士報酬がめったに発生しないので新たに勘定科目作るほどでもない、と判断すれば雑費で計上しても誤りではありません。

税理士報酬の仕訳の基本 源泉徴収なしの場合

従業員を雇っていない個人事業主が税理士報酬を支払う場合や、税理士法人への支払いの場合など、源泉徴収の義務が発生しない場合があります。

源泉徴収のあり・なしについて詳しくは後述していますので、まずは仕訳を確認してみましょう。

- 税理士報酬の仕訳の例

- 個人事業主が顧問税理士への税理士報酬50,000円を支払った。

| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|

| 支払手数料 | 50,000 | 預金 | 50,000 |

源泉徴収が不要の場合には、単純に支払手数料など費用の勘定科目で経費に計上する仕訳になります。

税理士報酬の仕訳の基本 源泉徴収ありの場合

源泉徴収の義務がある事業者が税理士報酬を払った場合の仕訳を紹介します。

税理士報酬では、所得税・復興特別所得税の分を源泉徴収して差し引いた金額を支払います。源泉徴収した金額はいったん預り金として、預かっておき、税務署に代わりに納付します。

- 税理士報酬の仕訳の例

- 1.顧問税理士への税理士報酬50,000円から5,105円を源泉徴収して支払った。

| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|

| 支払手数料 | 50,000 | 預金 | 44,895 |

| 預り金 | 5,105 |

2.翌月、源泉所得税を納付した。

| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|

| 預り金 | 5,105 | 預金 | 5,105 |

源泉徴収した預り金は、原則として、支払った月の翌月の10日までに納付します。(納付方法については後述)

なお、預り金は負債の勘定科目です。いったん預かってるだけで、すぐに支払わなくてはならないからです。

無料お役立ち資料【一人でも乗り越えられる 会計業務のはじめかた】をダウンロードする

税理士報酬の源泉徴収の考え方 知っておきたい基本事項

税理士報酬の勘定科目と仕訳について解説しました。

ここからは、税理士報酬と源泉徴収について以下の内容を解説します。

- この章でわかること

-

- 源泉徴収ってそもそも何?

- 源泉徴収が必要か不要かの判断のしかた

- 税理士報酬の消費税の考え方

- 源泉徴収の金額の計算方法

- 仕入税額控除をするときの税理士報酬の仕訳

この章を読めば、税理士報酬をややこしく感じさせている源泉徴収・消費税についてすっきりわかります。

源泉徴収ってそもそも何?

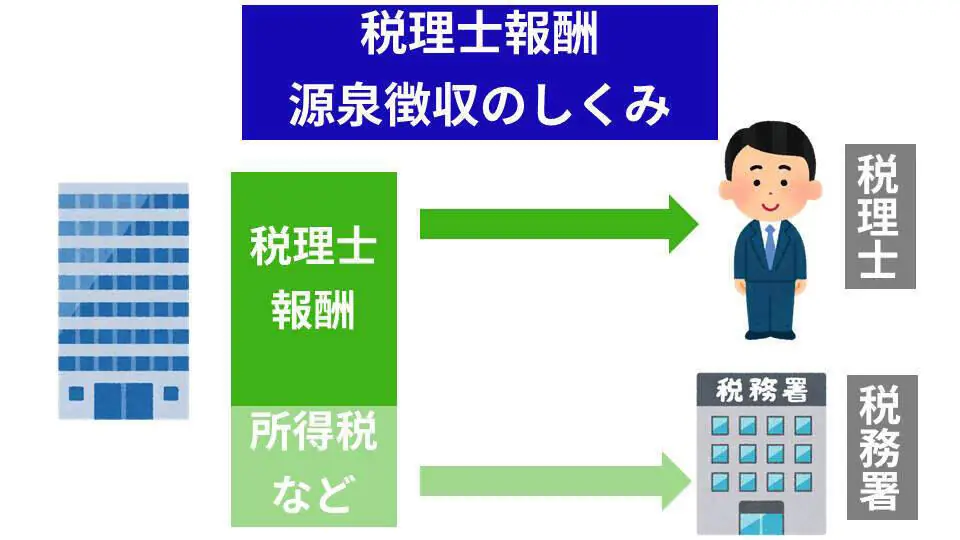

源泉徴収とは、上の図のように報酬を支払う側が、所得税・復興特別所得税を差し引いた金額で報酬を支払って、代わりに納税することを言います。

会社員の方は、自分のお給料から税金が差し引かれて銀行口座に入金されていますよね。差し引かれた税金の分は会社が代わりに納付してくれています。

源泉徴収が必要な所得は、給与や税理士報酬のほか、原稿料・講演料、弁護士への支払いなど細かく決められています。

税理士報酬を支払う際に源泉徴収しなくてよい場合

例は次の通りです。

- 税理士報酬の支払いで源泉徴収が不要な例

-

- 税理士法人へ報酬を支払う場合

- 人を雇っていない個人事業主が、税理士報酬を支払う場合

- 常時2人以下の家事使用人のみに給与を払っている個人事業主が、税理士報酬を支払う場合

税理士法人への支払いでは、基本的に源泉徴収は不要です。税理士法人が受け取った報酬に対する税金(法人税)を納税するからです。

また、源泉徴収をする義務がある事業主を「源泉徴収義務者」といいます。

個人事業主で、人を雇わずひとりで業務を行っている場合や、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を払っている時には源泉徴収義務者になりません。

源泉徴収義務者ではない個人は、税理士報酬を支払っても源泉徴収をする必要がありません。

源泉徴収義務者にあたるかどうかは国税庁の「No.2502 源泉徴収義務者とは」で確認してください。

税理士報酬には消費税がかかる!

この章は消費税納税の義務がある事業者向けに、税理士報酬の仕入税額控除について解説します。

税理士報酬は、消費税がかかる課税取引で、 仕入税額控除の対象です。税理士報酬にかかわる消費税・源泉徴収の額について、国税庁では次の通り示しています。

報酬・料金の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。

国税庁「No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金」

つまり、消費税額がきちんと分けて表記された請求書であれば、消費税額を除いた金額が源泉徴収の対象の金額になるということ。

上記を踏まえて、税理士報酬の源泉徴収の金額の計算例を見てみましょう。

税理士報酬の源泉徴収の金額の計算

源泉徴収の額は次のように計算します。

- 源泉徴収の金額の計算式

-

- 支払金額が100万円以下:支払金額×10.21%

- 支払金額が100万円超:(支払金額-100万円)×20.42%+102,100円

- ※源泉徴収の金額の計算では小数点以下は切り捨て

税理士報酬の源泉徴収の額・消費税の額の計算例は次の通りです。

- 税理士報酬の源泉徴収の額・消費税の額の計算例

-

- 源泉徴収の額:50,000円×10.21%=5,105円

- 消費税の額:50,000円×10%=5,000円

税理士報酬として実際に税理士に振り込む額は、50,000円+5,000円-5,105円=49,895円となります。

これを仕訳でみてみましょう。

税理士報酬の仕訳【仕入税額控除をする場合】

税理士報酬で仕入税額控除をする場合の仕訳を具体例で解説します。

- 税理士報酬の仕訳|仕入税額控除を行う場合

-

- 税理士報酬:50,000円

- 源泉徴収の額:50,000円×10.21%=5,105円

- 消費税の額:50,000円×10%=5,000円

| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|

| 支払手数料 | 50,000 | 預金 | 49,895 |

| 仮払消費税 | 5,000 | 預り金 | 5,105 |

すこし複雑な仕訳にみえますが、考え方はむずかしくありません。

源泉徴収の額を預り金の勘定科目で貸方に、消費税を仮払消費税の勘定科目で借方にそれぞれ計上して差額が実際に税理士に支払う額ということになります。

税理士報酬で源泉徴収した税金の納付

- 源泉所得税・復興特別所得税の納付のポイント

-

- 原則は翌月の10日までに税務署に納付する

- 年2回にまとめて納付できる特例あり(源泉所得税の納期の特例の承認)

- 「支払調書」は翌年の1月31日までに税務署に提出

源泉徴収をした源泉所得税・復興特別所得税は翌月の10日までに税務署に納付するのが原則です。

ただし、給与を払う従業員が常時10人未満であれば、申請を行うことで7月と1月の年に2回の納付にまとめることができます。

- 「源泉所得税の納期の特例の承認」を受けた場合の源泉徴収の納付期限

-

- 1月~6月に支払った所得の分:7月10日

- 7月~12月に支払った所得の分:翌年1月20日

特定の適用が受けられれば、従業員の源泉徴収だけではなく、税理士報酬の源泉徴収も年2回の納付にまとめられます。

申請の方法などは下記の国税庁のホームページで確認してください。

国税庁「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は一般的に「支払調書」と呼ばれていて、源泉徴収を行ったときには翌年の1月末までに税務署に提出する義務のある書類のことです。

税理士報酬の勘定科目と仕訳|まとめ

- 税理士報酬の勘定科目は支払手数料・業務委託費・支払報酬料・顧問料

- 仕訳では源泉徴収を預り金で計上するのがポイント

- 税理士報酬は仕入税額控除の対象

- 個人事業主は税理士報酬を払ったときに源泉徴収が不要なことも

税理士報酬の勘定科目は一般的には支払手数料、業務委託費、支払報酬料などを使用します。

勘定科目の名称は、使用する会計ソフト等によって異なるので、わかりやすいものを選べばOKです。

ただし、継続して同じ勘定科目を使うようにしてください。

税理士報酬の仕訳は源泉徴収や消費税がかかわってくるので難しく感じるかもしれませんが、源泉徴収の額を差し引いて税理士に支払う、という基本を押さえておきましょう。

photo:Getty Images

よくあるご質問

税理士報酬の勘定科目は?

一般的に使われる勘定科目は「支払手数料」「業務委託費」「支払報酬料」「顧問料」です。税理士報酬は費用の勘定科目で借方に計上します。

税理士報酬を支払う際に源泉徴収は必要?

はい。ただし、税理士法人へ報酬を支払う場合や源泉徴収義務者ではない個人は、税理士報酬を支払っても源泉徴収をする必要がありません。詳しくはこちらをご覧ください。

【無料】お役立ち資料ダウンロード

「弥生会計 Next」がよくわかる資料

「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ