起業したいけどアイデアがない?ビジネスアイデアの出し方や考え方を解説

監修者: 森 健太郎(税理士)

更新

起業する際に重要なのは、どういったビジネスを行うかというアイデアです。起業を考える中で、「起業したいけれど良いアイデアが浮かばない」「自分のアイデアがビジネスとして成立するか自信を持てない」という方もいるかもしれません。では、どうやって起業アイデアを考えればいいのでしょうか?

本記事では、起業アイデアの見つけ方やビジネスモデルを構築する方法、起業を失敗に終わらせないための注意点について解説します。

法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。

サービス利用料金も電子定款作成も全部0円!個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

起業アイデアの見つけ方

いきなり新しいビジネスアイデアを考えようとしても、そう簡単には思い付かないものです。また、思い付いたアイデアがそのままビジネスにつながるとは限りません。

起業アイデアを見つけるには、誰も考えつかないような発想力が必要なのではなく、まずはアイデアを考える習慣を作り、たくさんのアイデアを出してみることが大切です。また、思い付いたアイデアは、データや紙などにまとめておくことをおすすめします。アイデアを見える化することで、だんだんと考えがまとまったり、ひらめきがあったりするからです。

ここでは、起業アイデアの見つけ方を見ていきましょう。

これまでのキャリアや経験を活かす

起業のアイデアの見つけ方の1つに、これまで培ってきたキャリアや経験を活かすことが挙げられます。キャリアや経験によって、市場のニーズや業界の慣習などを理解できていれば、そこからアイデアが生まれるかもしれません。

例えば、前職で課題に感じていたことや、お客様から問い合わせのあった内容を挙げ、それを解決するための商品やサービスを考えていくことで、起業アイデアのヒントになるでしょう。

例

- 女性向けの化粧品業界の会社に勤めていたが、男性からの問い合わせも多かった

⇒男性向けに特化した化粧品の販売で起業 - IT化支援サービスの営業を担当していたが、伝承が難しい職人の技もデータ化することで課題解決につながる

⇒蔵元などの職人の技をデータ化するIT化支援コンサルティング業で起業

トレンドや地域性を意識する

世間のニーズには時代によってトレンドがあります。例えば、インターネットの普及に伴ってアフィリエイターが増加したり、SDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境・社会・ガバナンス)が注目されたことで、環境や持続可能性に配慮したビジネスが増えたりしていることも挙げられます。

他にも、コロナ禍になってから、WEBミーティングの活用が増えたことにより、パジャマスーツなどストレッチ性のあるスーツや自己啓発系のオンラインサロンなどの需要が高まっていることも挙げられるでしょう。

世の中で今何が求められているのか、今後業界や社会の流れはどうなっていくかをイメージすることで、新しいビジネスのアイデアが浮かぶかもしれません。インターネットで国内だけでなく、海外のトレンドもチェックするのもおすすめです。

また、顧客層やニーズは地域によって異なります。トレンドの他、ビジネスを行う地域の特性を意識することも起業アイデアを考えるうえでは大切です。

例

- SDGsをきっかけにモノを捨てない、再利用するという発想に注目

⇒家具・家電のサブスクサービスで起業 - コロナ禍でリモートワークが増え、家で食事することが多くなった

⇒外食ではなく、テイクアウトやデリバリー専門店で起業 - 女性の社会進出、地位の向上が多くなり、家事の負担を軽減したいというニーズが高まっている

⇒家事代行サービス業で起業 - フリマなどリユース市場がのびていることに注目

⇒家電をクリーニングするリユース家電、古着をアレンジするリメイク衣料を扱うサービスで起業

ヒット商品やサービスの価値を考えてみる

既に売れている商品やサービスには、何かしらヒットする理由があるはずです。ヒットしている人気の商品やサービスの価値がどこにあるのか、なぜ多くの消費者に支持されているのかを探っていくことで、起業アイデアのヒントになる可能性があります。今ある商品やサービスをもとに、自分ならどう展開するのかシミュレーションしてみるのもいいでしょう。

例

- オリンピック競技になったボルダリングを都会でも気軽にチャレンジできるようにする

⇒スポーツクライミングジムで起業 - 3Dプリンタを料理に活用する

⇒立体物の造形の原材料を食材に変えて、料理の制作を機械化させるサービスで起業

既存のものを掛け合わせる

新たなビジネスのアイデアを出すには、すでに存在している商品やサービスを掛け合わせてみることも効果的です。技術や機能の他、デザイン、ターゲット層など、固定観念にとらわれずにさまざまな組み合わせを考えてみることで、アイデアの可能性が広がるでしょう。

例

- サウナブーム×おひとり様需要=完全個室のプライベートサウナ事業で起業

- キャンプブーム×ミニマリストブーム=普段使いもできるアウトドアアイテムの販売で起業

実際に起業した方に聞く

起業のアイデアを見つけるには、実際に起業した方や自分が目指す業界で既に活動している方の話を聞くのもおすすめです。リアルな起業体験を聞くことで、業界の動向をつかみやすくなったり、アイデアの方向性が見えてきたりすることもあります。

また、新たな人脈作りのためにも、商工会議所や起業支援施設のイベントやセミナーに足を運んでみるのもいいでしょう。人と対話することで新たな気付きがあるかもしれません。先輩起業家が周りにいない場合は、起業事例などをチェックすることも大切です。

以下のような先輩起業家たちの起業アイデアや事業の立ち上げ方は「起業事例」で紹介しています。

- 500円貯金から着想したビジネスモデル。その着眼点とビジネス化の裏側をのぞき見! 株式会社ファーストスウェル

- ダイエット中でも美味しく楽しい食事改善。食のサブスクを牽引。 株式会社Muscle Deli

- ありそうでなかった普段着レンタルサービス。ひらめきは「ワクワク」を考え抜いた先にあった。 株式会社エアークローゼット

- 姉弟でUターン開業。オープン初日から連日満席のイタリアンレストランを作った秘訣とは? 株式会社koenインタビュー

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

アイデアからビジネスモデルを構築する方法

起業のアイデアが固まったら、ビジネスを始める準備をします。アイデアをビジネスにするためには、いくつか大切なポイントがありますので、詳しく見ていきましょう。

類似商品やサービスがあるかを確認する

起業アイデアが固まったら、類似した商品やサービスがないかを確認します。類似の商品やサービスが存在するということは、裏返せばそれだけ市場ニーズがあるため、自分のアイデアと差別化させることが必要です。

その中でも、機能、価格、サービス、立地など、自分のアイデアの優位性がどこにあるのかを見極めることが大切になります。顧客目線を持って、誰に何を提供するのかをきちんと整理して差別化しましょう。

誰にどのチャネルでどのように販売して収入を得るか決める

誰に何を提供するのかをさらに突き詰めたら、どのチャネル(販売経路)でどのように販売するかを決めましょう。

例えば、直売や代理店販売、ECサイトなど販路をどのチャネルにするのか、買い切りや継続購入など販売方法はどうするのかを決めます。また、始めようとしているビジネスモデルが企業向けのBtoBか、一般消費者向けのBtoCかによっても、販売チャネルや販売方法は変わってきます。具体的な販売チャネルや販売方法を決めると同時に、集客方法を考えておくことも大切です。

ターゲットへの訴求力や競争優位性を調査する

どのような商品やサービスも、市場ニーズとマッチしなければ思うように利益を出すことは難しいものです。また、ターゲット層の興味を引くには、競合他社との差別化を図る必要があります。そのためには、顧客層へのヒアリングや他社の商品・サービスの調査を行い、市場ニーズを分析してみるといいかもしれません。

コンサルティング業などであれば、身近な人などに実際にコンサルティングをしてみると、反応や意見を得ることもできます。さまざまな調査・分析の結果を起業アイデアに反映させ、より質の高い事業計画へとブラッシュアップしていきましょう。

資金計画を立てる

具体的な商品やサービス、販売方法などが定まったら、いつまでにどれくらいの売上になりそうかを考え、現実的な資金計画に落とし込んでいきましょう。資金計画を考える際には、商品・サービスの仕入や生産方法、見込み客数、コストなどを踏まえ、実現可能な予測を立てることが大切です。

また、実際に事業をスタートさせると、場合によっては設備費や人件費、税金などもかかります。資金計画は資金調達をするうえでも重要なものです。売上予測や税金について不安な場合は、税理士などの専門家の力を借りるのもビジネスを成功させるひとつの方法です。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

起業を失敗に終わらせないための5つの注意点

起業を失敗に終わらせないためには、以下のような点に気を付けることが大切です。ここでは、以下5つの注意点とあわせて、先輩起業家の事例もご紹介します。

起業することは「自分にとってメリットがあるか」を確認する

「自分の好きな分野、得意な分野で仕事ができる」「束縛されることなく、自分の判断で事業を進められる」など、起業にはさまざまなメリットがあります。しかし、一般的なメリットが、すべての方に当てはまるわけではありません。起業することで、自分にはどのようなメリットがあるのかを具体的に考えてみることが大切です。

また、今勤めている会社が激務なので、起業して自分の時間を作りたいと考えていても、起業後は休日もなく、仕事に明け暮れるようなケースもあります。起業することによって、起業前よりも暮らしや気持ちの面で幸せになれるイメージが持てるかなども冷静に考えてみるといいでしょう。

起業する理由は人によって違います。自分自身が納得したうえで、起業する意思を固めることができれば、あとは実行する覚悟を決めるのみです。

先輩起業家からのヒント

好きなDIYでお客様に喜んでもらえることにやりがいを感じている先輩起業家の起業事例

経験やキャリアがない場合は「情熱や行動力で勝負」する

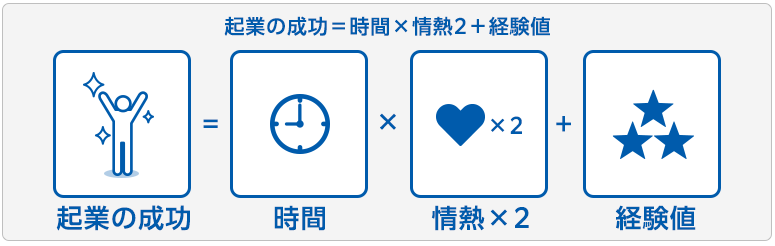

起業を成功させるための方程式として、結果を出すために必要な要素は「ax2+b」と表されることがあります。「a=時間」、「x=情熱」、「b=経験値」です。起業するうえで経験値は、あれば有利に働きますが、あくまでプラスの範囲です。

それに対して、情熱は2乗されるため、モチベーションが高いほど大きな結果に近づく可能性があります。自分のアイデアを実現するための情熱と行動力は、起業における重要なファクターだといえるでしょう。

先輩起業家からのヒント

新潟に移住し、地域のために精力的に活動する、先輩起業家の起業事例

「スモールビジネス(小規模の事業)」や「副業」から始める

起業後まもなくは、売上が不安定になりやすいものです。特に、あまり前例のない分野や自分に経験のない分野で起業する場合は、小規模からスタートした方が失敗のリスクが少ないでしょう。多少の失敗でも、小規模であればリカバリーできる可能性があります。

また、最近では副業を認める会社が増えています。まずは副業で始めてみて、ニーズがある商品やサービスなのかをテストしてみることも大切です。ビジネスが軌道に乗ってから会社を辞めて、起業する方法もあります。

先輩起業家からのヒント

会社員のまま起業した、先輩起業家の起業事例

「当初のアイデアが失敗」は当たり前!改善して何度もチャレンジする

どれほど綿密に事業計画を立てても、ビジネスを起動に乗せられるかどうかは始めてみなければわかりません。当初考えていた起業アイデアが、実際に事業を進めてみるとうまくいかなかいことも考えられます。

失敗するケースとしてよくあるのは、クオリティにこだわりすぎて集客やサービスのことがおざなりになることです。また、1人で起業するのが怖いからと誰かと組んで起業することもありますが、その場合は2人分の利益を確保しなければならないため、売上のハードルが高くなります。複数人で起業する場合は、お金の話で意見がぶつかりやすくなるため、守備範囲を分けることが大切です。

現在活躍している起業家の中でも、最初はうまくいかず、2回目のアイデアで成功したという例は少なくありません。うまくいかなかったときに大切なのは、どう改善していくかを考えることです。改善し続けていけば、少しずつ自身の目標へと近づいていけるでしょう。

※2度目のチャレンジを成功させた、先輩起業家の起業事例はこちらをご確認ください

- ものを所有しない時代の波にいち早く乗れたのは、1度目の起業で得た教訓があったから 株式会社クラス代表インタビュー

- CAから起業家に転身。事業立ち上げに失敗した経験が、私を原点に立ち返らせた 株式会社STYLEC代表インタビュー

悩んだり困ったりしたときには専門家に相談する

起業アイデアが固まっても、会社設立の手続きや開業資金の集め方に悩んだり困ったりすることがあるかもしれません。会社の設立手続きや資金調達を行うには、専門知識がないと時間がかかったり、対応が難しかったりする場合があります。

また、個人事業主として開業するか、法人として会社を立ち上げるかの検討も必要です。起業に関しては、税理士などの専門家に相談して進めることが一般的です。資金調達の際には、数字に説得力のある売上予測や資金繰りを反映した事業計画書が必要になります。税理士に相談をすることで、事業計画書の作成や資金調達をするうえでも、的確なアドバイスを受けられるでしょう。

法人と個人事業主の違いや起業スタイルについては、こちらの記事を参考にしてください。

なお、当社が運営する起業・開業ナビでは、起業に役立てていただける「起業準備セミナー」を無料でご案内しております。講師は起業支援の実績が豊富なV-Spiritsグループの起業コンサルタントの皆様です。V-Spiritsグループの起業コンサルタントに無料で相談いただける特典もございますので、ぜひ起業の参考にしてみてください。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

起業について相談できる専門家を手軽に探す方法

起業にあたって専門家に相談したいと思っても、自力で税理士を探そうとすると、手間や時間がかかります。そのような場合は、弥生株式会社の「税理士紹介ナビ 」がおすすめです。

「税理士紹介ナビ」は、会社設立や税務、経理業務などに関する困りごとをお持ちの方に、弥生が厳選した経験豊富で実績のある専門家をご紹介するサービスです。業界最大規模の全国13,000のパートナー会計事務所から、会社所在地や業種に合わせて最適な税理士をご紹介します(2025年1月現在)。紹介料は、一切かかりません。

特に初めて会社を設立する際には、事業計画の作成や資金調達など多くの不安や疑問が生じるものです。「税理士紹介ナビ」なら、これから事業を始める方の悩みや困りごとに合わせて、最適な税理士探しをサポートします。個人事業主から法人成りするかを迷っている方にもピッタリです。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

会社設立時の手続きを手軽に行うには?

会社設立に必要な手続きを手軽に行いたい場合は、起業に強い専門家に会社設立手続きを依頼できる「弥生の設立お任せサービス」と、自分でかんたんに書類作成ができる「弥生のかんたん会社設立」がおすすです。2つとも、会社設立の手続きを手軽にするサービス利用料0円のクラウドサービスで、上手に活用することでスムーズな手続きができます。

さらに、会社設立直後に必要なツールや環境が揃えられるパッケージ「起業・開業応援パック」も活用すれば、事業開始がさらにスムーズに行えるでしょう。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

多角的な視点で起業アイデアを見つけよう

起業アイデアは、ビジネス成功のカギともいえます。自分の経験や身近な商品・サービスだけでなく、日常生活の中で感じる課題や疑問なども、起業アイデアのヒントになる可能性があります。起業をするなら、普段から起業アイデアを考えるクセをつけておくのがおすすめです。

実際に起業するには、決めなければならないことや会社設立の手続きなど、さまざまな準備があるため、必要に応じて税理士などの専門家の力を借りることもビジネスの成功につながります。 起業する際には「税理士紹介ナビ 」「弥生のかんたん会社設立」などのクラウドサービスをぜひお役立てください。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

この記事の監修者森 健太郎(税理士)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。

毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。

起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。