課税証明書・非課税証明書とは?取得方法や見方を解説

監修者: 齋藤一生(税理士)

更新

課税証明書や非課税証明書は、市区町村役場などで取得できる証明書類の1つです。住民税の税額、もしくは住民税が非課税であることを証明する際に使用します。では、課税証明書などの取得はどのように行えばいいのでしょうか。

ここでは、課税証明書や非課税証明書の取得方法や似たような書類との違い、必要なシーン、見方などについて解説します。

日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や申告書類が完成します

初年度無料ですべての機能が使用できます。

e-Taxも製品から直接できるので、自宅からかんたんに確定申告が可能です

課税(非課税)証明書とは税額を証明する書類のこと

課税証明書・非課税証明書は、住民税の税額、もしくは住民税が非課税であることを証明する書類です。住民税を支払っている方の課税証明書には、その年の住民税の金額が記載されます。なお、納税しているかどうかを証明する納税証明書ではありません。

住民税が非課税の場合、課税証明書の住民税額の欄に「0円」や「非課税」などと記載されますが、自治体によっては、「上記の者は、令和◯年度の市県民税が非課税であることを証明する」といった文章が記載された非課税証明書が発行されます。

課税証明書のサンプル

-

※東京都渋谷区「証明書の種類と申請方法

」(様式は各自治体によって異なります)

課税証明書は全項目証明と税額証明の2種類がある

課税証明書には、全項目証明と税額証明の2種類があります。

全項目証明には、所得金額、税額、所得控除の額とその内訳、課税標準額(住民税の計算根拠となる金額)などが細かく記載されます。

一方、税額証明は税額の証明であるため、記載されているのは、住民税の金額のみです。課税証明書を利用する目的によって、全項目証明が必要なのか、税額証明が必要なのか、取得の際には事前に確認をしておきましょう。

なお、具体的な名称や記載の形式は、各自治体によって異なります。

課税証明書の主な利用目的は「どのくらい所得があるか」の証明

全項目証明の課税証明書には、所得金額や税額が記載されているため、「どのくらい所得があるのか他者に証明しなければならない」といったときに利用できます。

なお、所得の証明は「所得が一定以上であることを証明する」という場合だけでなく、「所得が一定以下であることを証明する」という場合にも必要です。

例えば、遺族年金の申請をする場合、年金を受け取る遺族が亡くなった方に生計を維持されていた証明をするために、課税証明書を提出することがあります。生計を維持されているとは、生計を同じくしていており、年収850万円未満(または所得が655万5,000円未満)である場合をいいます。

課税証明書と似たような書類との違い

課税証明書に似た書類に、納税証明書と所得証明書があります。どれも税金に関する書類ですが、記載内容は異なります。用途に応じて使い分けましょう。

なお、課税証明書、納税証明書、所得証明書は、すべて自治体の窓口で交付を受けられます。

課税証明書と納税証明書の違い

課税証明書と納税証明書では、納税した事実が記載されているか否かが異なります。課税証明書には、住民税の税額やその算出根拠などが記載されていますが、納税した事実や金額については記載されていません。

一方、納税証明書には、住民税の税額(納付すべき額)に加えて税済みの額についても記載されており、未納額がある場合はその金額も記載されます。

なお、所得税や法人税といった国税の納税証明書は、納税地を所轄する税務署で交付申請します。

税額の証明だけでなく、納税をきちんと行っていることも証明する必要があるときは、納税証明書を利用しましょう。自治体に補助金の申し込みをする場合や、金融機関に融資の申し込みをする場合などに求められることがある書類です。

課税証明書と所得証明書の違い

所得証明書は、収入や所得のみが記載される証明書です。全項目証明の課税証明書には所得金額も記載されますが、所得証明書に税額は記載されません。

全項目証明の課税証明書であれば、所得金額の証明も税額の証明も可能です。一方、所得証明書は所得金額しか証明できません。税額を知られずに所得金額だけを証明したい場合は、所得証明書を利用しましょう。例えば、クレジットカードのキャッシングを利用する際などに所得証明書が必要になる場合があります。

課税証明書が求められるケース

以下では、課税証明書の提出を求められる主なケースについて紹介します。

ただし、実際に必要となる書類はケースによってさまざまであるため、事前に必要な書類をしっかり確認しましょう。

児童手当の申請

児童手当は、所得金額によって対象となるか、ならないかが決まるため、申請時に課税証明書のような所得を証明できる書類の提出を求められることがあります。

ただし、提出が必須というわけではありません。児童手当の申請は各自治体に対して行うため、通常は所得金額について改めて証明をしなくても、自治体側で情報を持っています。提出を求められた場合にのみ用意しましょう。

保育園・学童の申し込み

保育園や学童に申し込みをする際、保育料の金額や免除の判断をするために、状況によって課税証明書を提出しなければならないことがあります。これも該当の市区町村に居住して住民税を支払っている方であれば、基本的に必要ないでしょう。

しかし、別の地区から転入予定の方など、申し込みをする保育園・学童のある自治体で所得金額を確認できない状況にある場合は、課税証明書が必要になることがあります。

奨学金などの申請

奨学金などを申請する際は、一般的には家計を支えている方全員の所得証明が必要になります。所得証明として利用できる書類の種類は、奨学金の種類などによっても異なりますが、中には課税証明書以外の所得証明を受け付けないというケースもあります。

公的年金などの受給手続き

公的年金などの受給手続きをする際には、個別の事情によりさまざまな書類が必要になります。場合によっては、課税証明書の提出を求められることもあります。

ローンの申し込み

住宅ローンなどを組むにあたっては、収入を証明できる書類が必須です。給与所得者は源泉徴収票で代用できますが、フリーランスの方は、確定申告書の控えや課税証明書、納税証明書など、金融機関が認める書類の提出が必要です。

公営住宅の入居申し込み

公営住宅の中には、入居できる方の所得に制限をかけている物件もあります。このような物件への入居を希望する場合は、課税証明書などの所得が証明できる書類の提出が必要です。

課税証明書の取得方法

課税証明書の取得方法について、必要なものと、取得可能な場所、申請書の書き方などを紹介します。課税証明書を取得しなければならなくなった際の参考にしてください。

取得に必要なもの

課税証明書の取得には、主に以下の3点が必要です。

課税証明書の取得に必要なもの

- 課税証明書を発行する申請書(名称は自治体によって異なる)

- 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など)

- 手数料(自治体によって異なるが、1通200~350円程度)

証明書発行の申請書のフォーマットは自治体によって異なりますが、主に下記のような内容を記入します。

課税証明書発行の申請書の主な記載事項

- 課税証明書が必要な方の住所・氏名・生年月日など

- 窓口に来た方の住所・氏名・生年月日など

- 課税の証明が必要な所得の発生した年

- 課税証明書が必要な理由

また、申請に必要な身分証明書は、マイナンバーカードや運転免許証など、写真付きのものなら1種類、それ以外の場合は2種類の提示が求められます。

取得できる場所

課税証明書は自治体が発行するため、役所の窓口のほか、郵送で取り寄せることもできます。その場合は、証明書発行の申請書や身分証明書のコピー、手数料分の定額小為替、返信用封筒など、必要な書類を送りましょう。詳細はそれぞれの自治体のWebサイトに記載されているため、事前に確認してください。

その他、マイナンバーカードとクレジットカードを使ったオンライン申請や、コンビニ・郵便局などでの取得など、自治体によりさまざまな方法が利用できます。

なお、課税証明書に記載される住民税は、その年の1月1日現在の住所地で、前年分(1月1日から12月31日まで)の1年間の収入などに基づいて、年度ごとに決定して課税されます。そのため、その年の1月1日時点の住所を管轄する自治体に申請が必要です。

1月2日以降に引っ越しをした場合は引っ越し先の役所ではなく、「その年の1月1日時点の住所」があった自治体に申請しなければならないため、間違わないようにしてください。

課税証明書を取得できる方

課税証明書を取得できるのは「本人」「同居親族」または「本人から委任状を預かった代理人」です。

課税証明書を発行するための申請書には、証明が必要な方の住所や氏名などを書く欄と、窓口に来た方の住所や氏名などを書く欄、証明が必要な方と窓口に来た方の関係を書く欄があるため、正確に記入してください。

課税証明書交付申請書の書き方

課税証明書、非課税証明書を取得する際に必要な書類が「課税証明書交付申請書」です。なお、申請書は各自治体によってフォーマットが異なります。今回は東京都千代田区を例に記載方法を紹介します。

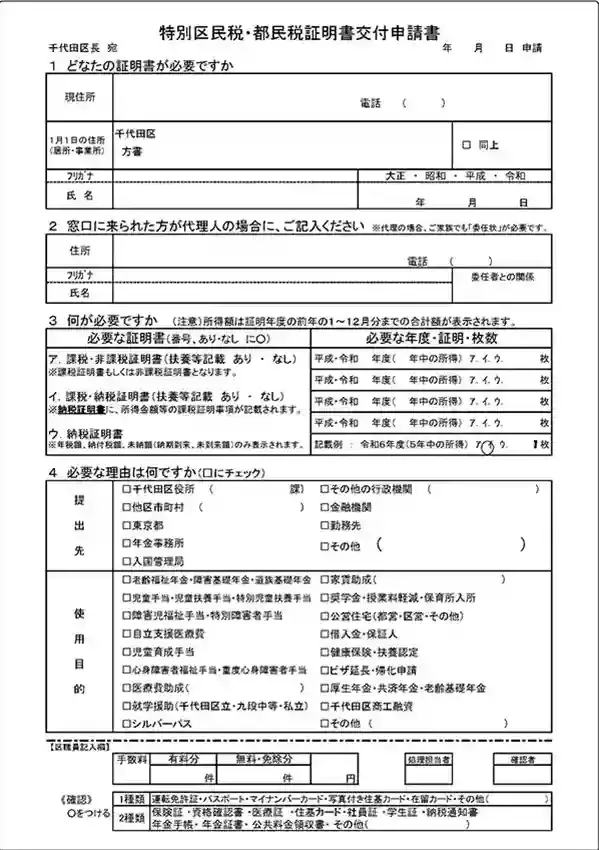

課税証明書交付申請書のサンプル

-

※東京都千代田区「課税証明書(所得証明書)・納税証明書の交付

」

「1. どなたの証明書が必要ですか」の欄

「1. どなたの証明書が必要ですか」の欄には、課税証明書、非課税証明書を請求したい本人の情報を記入する必要があります。

「現住所」の欄を記入し、1月1日時点で現住所と異なる場所に住所を置いていた場合は、「1月1日の住所」の欄に記入します。現住所と変更がない場合は、現住所の項目を記載するとともに、「1月1日の住所」の欄の右側にある「同上」にチェックを入れてください。また、氏名と生年月日も忘れずに記載しましょう。

「2. 窓口に来られた方が代理の場合に、ご記入ください」の欄

「2. 窓口に来られた方が代理の場合に、ご記入ください」の欄は、代理で申請する際に記載が必要になる項目です。代理で申請する方の住所、氏名、委任者との関係を記載します。併せて、委任状が必要になるので準備しておきましょう。

「3. 何が必要ですか」の欄

「3. 何が必要ですか」の欄では、まず左側の必要な証明書の項目内にある「ア. 課税・非課税証明書(扶養等記載 あり・なし)」「イ. 課税・納税証明書(扶養等記載 あり・なし)」「ウ. 納税証明書」いずれかの中から、必要な書類を選択してください。

次に右側の「必要な年度・証明・枚数」の項目から、いつの、何が、何枚必要になるのか記載しましょう。なお、所得金額は証明する年度の前年の1月から12月までの合計額が表示されます。令和7年度であれば、令和6年分の所得の内容が記載されるため注意してください。

「4. 必要な理由は何ですか」の欄

「4. 必要な理由は何ですか」の欄では、提出先と使用目的それぞれの項目で、該当するものにチェックを付けてください。例えば、配偶者を扶養に入れるためであれば、以下の項目にチェックを入れます。

配偶者を扶養に入れたい際にチェックを入れる項目

- 提出先:勤務先

- 使用目的:健康保険・扶養認定

項目に迷ったときは、交付申請を行う役所に確認しましょう。

課税証明書の見方

課税証明書には、以下のようにさまざまな情報が記載されています。

課税証明書のサンプル

-

※東京都渋谷区「証明書の種類と申請方法

」(様式は各自治体によって異なります)

課税証明書の交付を受けた際は、最初に証明書の名称をチェックしましょう。一番上に「課税証明書」または「課税(非課税)証明書」などと記載されているはずです。

証明書の名称の下には、一般的に以下の項目が記載されています。

課税証明書の主な記載項目

- 所得金額:該当の年の合計所得金額

- 所得控除の種類と金額:住民税を算出する際の所得金額から差し引かれる所得控除の種類と金額

- 税額控除の種類と金額:住民税額から差し引かれる税額控除の種類と金額

- 課税所得金額:住民税が課税される所得金額

- 住民税の年税額と内訳:住民税の金額と所得割、均等割などの内訳

所得控除と税額控除は、適用される控除がなければ記載されません。また、そもそも所得控除の金額などが記載されない自治体もあります。一方で、住民税額については必ず記載されます。

必要な場合は課税証明書を活用しよう

課税証明書は、所得金額や住民税額の証明のために提出を求められる可能性があります。また、税額を証明するためだけでなく、住民税が非課税であることを証明する際に必要になるかもしれません。取得しなければならなくなった際に戸惑うことがないよう、取得方法や記載内容、似た書類との違いなどの基礎知識を押さえておきましょう。

確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能

確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。

「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告やe-Taxでの申告が可能です!

【損してない?】青色申告でいくら安くなる?売上・経費を入れて今すぐ比較!

初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。

取引データは自動取込&AIの自動仕訳で入力の手間を大幅に削減!

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。

自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。

確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。

「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。

自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。