「聴こえる喜び」を提供する事業。社会課題が導いた起業への道

- 起業時の課題

- 事業計画/収支計画の策定, 集客、顧客獲得, バックオフィス業務

田中智子さんが創業した「うぐいすヘルスケア株式会社」では、補聴器を販売するだけでなく、顧客1人ひとりの「聴こえる生活」を支えるサービスを提供しています。田中さんは、日本における補聴器の普及率と満足度の低さに驚き、これらの課題解決のために補聴器事業での起業を決意しました。

今回の記事では、補聴器にまつわる社会の課題解決を志し起業への道を歩んだ背景や、その過程での学びや挑戦について、田中さんにたっぷりと語っていただきました。ぜひ最後までお読みください。

会社プロフィール

| 業種 | 医療・福祉(その他)、小売業 (家電・精密機械・情報通信機器) |

|---|---|

| 事業継続年数(取材時) | 3年 |

| 起業時の年齢 | 30代 |

| 起業地域 | 東京都 |

| 起業時の従業員数 | 0人 |

| 起業時の資本金 | 100万円 |

話し手のプロフィール

- 田中 智子

うぐいすヘルスケア株式会社・うぐいす補聴器 代表取締役

認定補聴器技能者

MBA(経営学修士)

補聴器を「日常生活をポジティブに自分らしく過ごせるようになるためのツール」と捉え、補聴器専門店「うぐいす補聴器」を開業。以前は有名補聴器メーカーのマーケティング部に所属し、全国5000店舗のスタッフに対し補聴器販売の指導を実施した経歴を持つ。高齢者難聴を得意とし、地域住民への啓蒙活動、高齢者への補聴器の装用トレーニングなども実施している。

目次

キャリアの中で見えてきた、補聴器業界が抱える課題。

現在の事業内容について教えていただけますか?

主な事業は補聴器の販売です。ですが、単に販売すること以上にお客さまの「聴こえる生活」をサポートさせていただく事業だと考えています。

弊社には3つの強みがあります。1つは、すべてのスタッフが言語聴覚士や認定補聴器技能者の資格を持っていること。2つ目は、従来、補聴器をつけての聞こえ具合の確認は口頭で感想を聞くというアナログな方法でしたが、弊社ではそうではなく、どの周波数の音がどのくらい聞こえているかを数値化して確認するという方法を採用しているということ。そして3つ目は、補聴器を使用するお客さまに対してパーソナルトレーナーのように、きめ細やかなサポートやアフターケアを提供していることです。補聴器を適切に使用し効果を実感してもらえるよう、寄り添うサポートを実施しています。

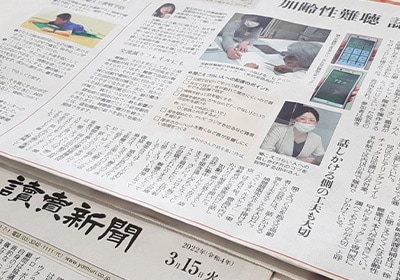

また、事業のほかにも行政の勉強会や新聞・Webメディアでの連載、地域の講演会など難聴に関する情報発信や啓蒙活動に力を入れています。個人としても、まずは補聴器や難聴について広く知ってもらいたいと思っていますし、社会課題として取り組むべき時代の流れがあるようにも感じますね。

起業前のキャリアについてお聞かせいただけますか?

大学卒業後は総合印刷会社で営業をしていました。広告の案件受注や新商品のカタログ作成など、クライアントの会社の広報・販促活動全般を担当していました。その後、電機メーカーで販売促進の企画部門、さらに外資系補聴器メーカーのマーケティング部門に移り、新商品の市場導入や補聴器の普及戦略に携わりました。

夜間や週末を利用してMBAを取得し、その後は在宅医療に特化したクリニックで事務長を務めました。事務長とは、クリニックのバックオフィス全体を管理する役職です。採用や薬剤の導入検討、財務・法務・広報など多岐にわたる業務を統括していました。

クリニック在籍中に、私は「地域包括ケアシステム」という、高齢者の生活を地域全体で支援するしくみの存在を知り、実際にそのしくみの中で仕事をする機会に恵まれました。このことが、補聴器販売店もこのしくみに参画させていただくことで、今までの補聴器店にない関わり方で高齢者の生活をサポートできるのでは、と考えるきっかけにもなったのです。

クリニックでの勤務を続けながら、副業として補聴器販売店を起業、約1年を経て補聴器の事業に本腰を入れようと決意し、退職しました。

補聴器事業での起業を決意した経緯について、もう少し詳しく聞かせていただけますか?

私には、「人に新しい価値観を伝える仕事がしたい」という想いが根幹にあります。新卒で広告や販促物作りに関われる印刷会社に就職したのもそのためです。このとき、工場のラインで使われる機器を設計している会社の会社案内を作ることがありました。何も知らない学生さんに対して、働きたい会社だと思ってもらえるよう、会社案内を通して、いかに魅力的に伝えるかを考えて、形にすることがとても面白かったです。

その後、補聴器メーカーで働いている間に、日本の補聴器市場について深く知ることになりました。

当時のデータでは、日本の補聴器の普及率は13%に過ぎず、さらに補聴器を使用している人の満足度も39%と非常に低かったんです。これらの数字は私にとって大きな衝撃でした。補聴器の満足度が低いこと、そして、必要としている人のほとんどが補聴器を使用していない日本の現状……。これは他の国に比べても低い数値で、補聴器の普及と満足度向上の必要性を強く感じました。

補聴器は、ただ装着すればいいというものではなく、個々の聴こえ具合に合わせた調整や、補聴器に慣れるまでの寄り添いが非常に重要だと認識しました。これが起業を志すきっかけとなったんです。

また、補聴器に大きな可能性を感じたことも起業を考えるきっかけでしたね。例えば、洋服店で店頭スタッフとして勤務されていた方のことです。ずっと、難聴のため接客に引け目を感じて黙々と洋服の整理ばかりをするような日々だったそうなのですが、補聴器のおかげで、来店された方へ洋服のコーディネートを積極的に提案できるようになったり、家族との会話を楽しめるようになったりされました。そのとき、私は強く心を動かされました。「補聴器は、お年寄りの象徴ではなく、足りないものを補う便利なデバイス。使いこなせていないなんてもったいない」と思い、補聴器が使いこなせるようになれば、日本の健康寿命の延伸に貢献できるのではと考えるようになったのです。

店舗を持たずシェアオフィスで開業。そこには意外なメリットも。

どのように起業準備を行われましたか?

クリニックの事務長を勤めながら、副業として補聴器の事業を立ち上げました。副業期間は1年ほどで、平日は診療所で働き、週末に補聴器関連の仕事をするというスタイルでしたね。

会社の登記をすることで、補聴器の仕入れや取引に関してはスムーズに進められました。また、医療機器の管理者資格も補聴器メーカー在籍中に取得していたので、保健所への届出をすることで営業を始められました。

店舗については、当時から現在に至るまでシェアオフィスを使用しています。会議室での打ち合わせや、お客さまのご自宅へ訪問することも多いため、広い店舗は必要ありませんでした。この場所を選んだ理由は、アクセスの良さと家賃の手頃さですね。また、コンシェルジュサービスがあるため、不在時の荷物対応なども便利です。できるだけ固定費は抑えたかったので、良い選択ができたと思っています。このシェアオフィスは多店舗展開しているため、別店舗で、時間が空いた際に事務作業ができる点も魅力の1つでした。

さらに、これは開業後に気づいたメリットでもあったのですが、看板を大きく出していないので、補聴器店に入るのに抵抗を感じるお客さまにとっても人目が気にならないと好評です。

確かに、お客さまにとっては補聴器店へ入店する心理的なハードルはありますよね。準備はスムーズに進んだとのことですが、起業資金についても詳しく教えていただけますか。

創業時の資本金は100万円で、自分の貯蓄から出しています。それに加えて日本政策金融公庫から1,000万円の融資を受け、さらに東京都より300万円の創業助成も受けています。

融資の手続きは、日本政策金融公庫の担当者や、東京都の創業を支援する部署などに書類の作成についてアドバイスを受け、相談しながら進めました。

日本政策金融公庫での融資額が比較的大きいように感じますが、特別な支出があったのでしょうか?

最初の大きな支出は、聴力を測る機器の購入でした。高額な投資でしたが、それ以外に特に大きな支出はありませんでした。しかし、売上が伸びず給料の支払いに追われた時期もあり、最終的には貯金が底を尽きそうになる状況も経験したので、融資を受けておいてよかったと感じています。

なお、会計と給与については、クラウドアプリケーションを使って一元管理しています。また、在庫管理には、電子カルテにも紐づけ可能な専用のソフトウェアを使用しており、効率的な運営を心掛けています。

集客が増えたきっかけは「人とのつながり」。

開業後の集客や販売は順調でしたか?

開業当初はなかなかうまくいきませんでしたね。チラシを配っても反応がなく、何十万円もかけたホームページも訪問者が非常に少なく、集客にはかなり苦労しました。

そうだったんですね……!集客が増えていったきっかけは何だったのですか?

最初は知人の紹介や、Facebookで私の会社や想いについて発信したことがきっかけで、徐々に「親が悩んでいる」「友人が相談したい」といった声が増えてきました。また、日刊ゲンダイヘルスケアでのコラム連載が大きな転機となりましたね。記事を切り抜いて持ってきてくださる方もいらっしゃるなど、徐々にお客さまが増えていきました。

実は、前職のクリニックでも広報を担当しており、連載の経験があったんです。そのときの記者さんとのやり取りの中で、日本の補聴器の問題点や難聴と認知症の関係性などを話したところ、「それも連載してみないか」という話になりました。

実際に、これまでの人との縁が大きな役割を果たしています。人とのつながりやコミュニケーションがいかに大切かを実感していますね。ありがたい限りです。

啓蒙活動で広がる、難聴に対する関心の輪。

講演会や勉強会は、どのようなきっかけで依頼を受けていらっしゃるんですか?

新聞記事や雑誌連載を読んだ方からのご連絡や、お客さま経由のご依頼など、さまざまですね。例えば私がお客さまの自宅を訪問する際、ご家族やケアマネージャー、訪問看護師さんなど多くの方と接点を持ちます。そこで耳の聴こえの重要性や認知症と難聴の関連などについて話すと、興味を持った方から「今度の勉強会で講師をやってほしい」などと依頼をいただきます。そこからさらに、地域包括支援センターの方々や地域住民向けの勉強会へとつながることもありました。

参加者の層はさまざまで、ご自身の難聴に悩まれている方はもちろん、ケアマネージャー、地域包括ケアセンターなど仕事で難聴の方と接する機会がある方、そして高齢者の介護や福祉に関心がある地域住民の方々です。また、自身の老後やご両親の介護に備えている方々も多く参加してくださっています。

関心の輪が着実に広がっていて、素晴らしいですね。講演会ではどのようなお話をしているのでしょうか?

身近な例を用いて、補聴器の必要性や難聴が生活に及ぼす影響を話しています。例えば家庭内で、何度呼びかけても相手が無視をするので喧嘩になった、という事例があります。実は相手は難聴で、声がよく聞こえていなかっただけ。家族の仲が悪いわけではないのに、難聴があるだけですれ違いが起こってしまうことって知らず知らずのうちに起こっているんですよ、という例や、ほかにも、難聴の方に対する話しかけ方や、実際に補聴器を買うときに必要な心構えなどの話もしています。このように、難聴について具体的な生活の場面を結びつけることで、関心を持っていただけるよう努めています。

こうした活動は、私のお店での補聴器購入を目的としていません。皆さんの普段の生活の中で、少しでも意識や行動の変化があればいいなという想いで、これからも続けていくつもりです。

失敗を恐れず挑戦を。社会貢献への道は続く。

田中さんは、ご自身の思いを実現するために力強く活動されていらっしゃいますよね。

ありがとうございます。でも、「もっと早くいろいろなことに挑戦しておけばよかった」と感じることもありますよ。会社員時代にはなかなか自分の仕事以外の業務に手を伸ばすことは少なかったのですが、実際に起業してみると知らないことが多く、起業前にも学ぶ機会は豊富にあったと気付きました。

また、実際に起業する際には、安定した収入を得られる会社員としての生活から抜け出すことに不安も感じていました。しかし、在宅診療のクリニックで多くの患者さまの最期に立ち会った経験が、考え方を変えてくれました。

というのも、本当に人は、死ぬときに何も持っていけないんですよね。だからこそ、やりたいことがあるならやった方がいい。今は起業の制度が充実していて、失敗してもリスクは少ない、人生一度きりだからチャレンジしてみたらいいと思えるようになったんです。

そのうえで、今後も補聴器の普及と満足度向上のための活動を続けていきたいと考えています。具体的には、補聴器の販売店同士がより連携できるしくみを作って、他店で成功した集客モデルや満足度向上の施策を共有し合うような試みも検討しています。

事業を大きくしたい思いはありますが、目標は利益拡大のための多店舗経営ではありません。「『補聴器が老いの象徴ではなく、生活を豊かにするデバイスだ』というような価値観の変革を日本に起こすこと」が私の目標です。そのための発信はこれからも続けていきます。

素晴らしいお話をありがとうございました。最後にこれから起業を考えている方へのメッセージをお願いします。

自分が目指す社会や目標を実現するために、やってみたいことがあるなら、挑戦してみるのが一番いいと思います。はじめは自分のアイデアを発信するのが恥ずかしいかもしれませんが、賛同してくれる人・具体的に力を貸してくれる人・同じ思いを持つ人々は必ず現れます。

起業は目的ではなく手段です。今の社会は起業家を応援しており、小規模な事業者でも事業を円滑化するためのツールも充実しています。目的の実現に向かって、まずは一歩踏み出していただきたいなと思います。

取材協力:創業手帳

インタビュアー・ライター:間宮 まさかず

ビジネスを成功させる起業マニュアル

事業アイデアをビジネスモデルに落とし込む方法、そして、実行に向けた必要な取り組みを解説します。

こんな方におすすめ

どうすれば起業できるか知りたい

失敗しない起業のコツを知りたい

ビジネスプランの作り方を知りたい

資金調達につながる創業計画書の書き方

起業前に事業計画を作ることで必要な資金が把握できます。資金調達の種類と方法、そして必要な準備を解説します。

こんな方におすすめ

起業前後に必要な資金を調達したい

創業計画書の作成ポイントを知りたい

専門家のサポートを受けたい

チェックガイド付き会社設立マニュアル

会社設立の手順と必要な準備、そして、会社設立後にやるべきことを解説します。チェックガイドに沿って進めてください。

こんな方におすすめ

自分に合った起業の形態を知りたい

会社設立の手続きをスマートに済ませたい

専門家に手続きを代行してほしい