農業法人とは?法人化するメリットや設立方法を解説

監修者: 森 健太郎(税理士)

更新

農業を営む場合、個人事業主として農家を開業する、または法人(会社)を設立して起業する方法があります。後者の方法で設立した、農業を営む法人のことを農業法人といいます。農業法人は、個人農家と違って、税制面や事業承継の際にメリットになることがあります。

また、法人形態をとる場合にも方法は会社法人と農事組合法人に分かれ、設立条件がそれぞれ異なりますので、これから農業を営もうと思っている方は農業法人について知っておきましょう。

本記事では、これから農業法人で起業を目指す方に向けて、農業法人と個人農家との違いや設立するメリット、設立方法を解説します。

法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。

サービス利用料金も電子定款作成も全部0円!個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

農業法人とは農業や施設園芸、畜産を営む法人の総称

農業法人とは、農業を営む法人の総称です。農林水産省のWebサイト「農業法人について」によると、稲作のような土地利用型農業をはじめ、施設園芸、畜産などの農業が対象とされています。

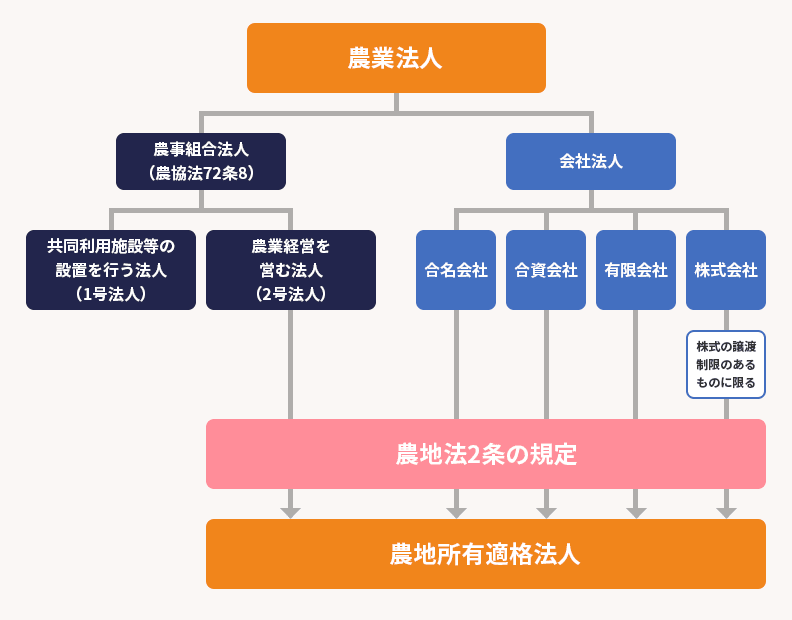

農業法人の法人形態は、株式会社や合同会社といった会社法に基づく会社法人と、農業協同組合法に基づく農事組合法人があるため、これから農業を営みたいと考えている方は参考にしてください。

会社法人は株式会社や合同会社などの法人形態

会社法人とは、会社法が定める法人形態のことで、主に営利を目的として事業を営む法人を指します。現在、日本で設立できる法人形態には、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4つがあります。

会社法人は事業内容が限定されないため、設立した会社で農業以外の事業を展開できるのが、農事組合法人との違いです。また、株式会社、合同会社、合名会社は最低1人、合資会社は最低2人から設立できます。ただし、会社法人を設立する際には定款の作成、法務局での登記といった設立に伴う手続きや事業の元手となる資本金の準備が必要です。

※法人の種類や個人事業主との違いについては以下の記事を併せてご覧ください

農事組合法人は農業で協業を図る法人形態

農事組合法人は、農業協同組合法が定める法人形態で、農業生産の協業を図る法人です。農事組合法人で働く人のことを組合員と呼びます。会社法人との違いは、原則として組合員が農家(自ら農業を営む個人または農業に従事する個人)に限られることです。また、事業内容も限定されており、農事組合法人が行うことができる事業は、以下のとおりです。

農事組合法人ができる事業

-

1 農業にかかわる共同利用施設の設置や農作業の共同化に関する事業

-

2 農業の経営

-

3 1と2に付帯する事業

なお、上記の1の事業を行う法人を1号法人、2の事業を行う法人を2号法人と呼びます。農事組合法人を設立するには、発起人として3人以上の農家を集めなければなりません。

また、会社法人と同じく設立手続きや出資金の払い込みに加え、発起人会の開催や行政庁への届出などが必要です。自治体によっては設立にあたって補助金が受けられる場合があるだけでなく、要件を満たせば法人事業税が非課税になるという優遇が受けられます。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

農地所有適格法人は農業経営のために農地の所有を許可された法人

会社法人、農事組合法人の中でも、農業経営を行うための農地を所有できる法人のことを農地所有適格法人(旧・農業生産法人)といいます。農地を所有したり、売買したりするには、法律に基づく手続きが必要なので、農地所有適格法人として条件を満たして許可を得ておかなければなりません。

農業法人になれば、誰でも農地の所有や売買ができるわけではありませんので注意しましょう。

農地所有適格法人の要件

会社法人、農事組合法人のいずれの農業法人も、農地を所有して農業経営を行うには、農地所有適格法人の要件を満たしたうえで、市町村にある農業委員会の許可を受ける必要があります。農林水産省が提供している資料「法人が農業に参入する場合の要件」によると、農地所有適格法人になるための要件は以下のとおりです。

| 項目 | 要件の内容 |

|---|---|

| 基本的な要件 |

|

| 法人形態の要件 |

|

| 事業に関する要件 |

|

| 議決権に関する要件 |

|

| 役員に関する要件 |

|

-

※農林水産省「法人が農業に参入する場合の要件

」

農地所有適格法人になるには、農業法人を設立後、農業委員会に申請書を提出して許可を得なければなりません。申請書のフォーマットは自治体によって異なるため、各市町村の農業委員会のWEBサイトで確認してみてください。

なお、農地を所有せずに、土地を借りて農業を行う場合は農地所有適格法人になる必要はありません。

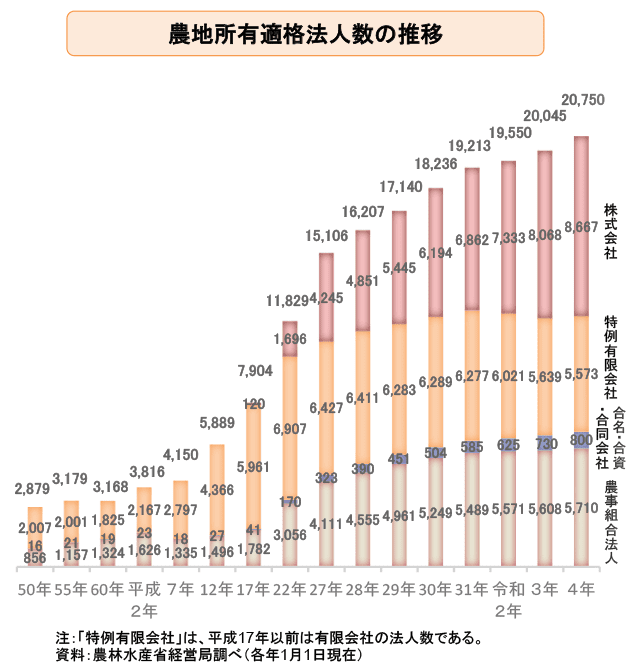

農地所有適格法人は年々増加傾向

農林水産省「農地所有適格法人の農業参入の動向」によれば、農地所有適格法人の数は昭和50年から年々増加しており、2022年には2万705件となっています。

また、一般企業が農業法人をあらたに設立して参入するケースもあります。参入を推奨する自治体があるだけでなく、企業に求められる社会的責任のCSRや、企業が投資家に対して投資判断に必要な情報を提供するIRに活用してイメージの向上につなげるということも参入する背景として考えられるでしょう。

農産物を自社製品に活かしたり、農業と他の業種を組み合わせて、あらたな事業展開を行ったりすることもあります。農地所有適格法人は年々増加傾向にあるため、他社と差別化することも考えておく必要があります。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

個人農家との違いは法人か個人事業主かという事業形態

農業法人と個人農家との違いは、法人か個人事業主かという事業形態です。個人事業主の場合は、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)を提出することで開業できます。農家は農業で生計を立てている人のことを指し、個人事業主の農家を個人農家といいます。

それに対して、法人として起業する場合は、組織のルールを定めた定款という書類の作成、役員の選任、出資金の払い込みといった法人設立手続きを行わなければなりません。また、設立手続きにかかる費用や出資金も準備する必要があります。

個人事業主と法人では、課税される税金や経費の幅、責任の範囲などが異なりますので、自分の事業にあわせて事業形態を選ぶといいでしょう。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

農業経営を法人化するメリット

農業法人は設立手続きが必要で設立費用もかかりますが、信用力や税制面でいくつか法人化するメリットがあります。主なメリットは以下のとおりです。

農業経営を法人化する主なメリット

- 取引先や金融機関からの信用を高めやすい

- 人材の確保や育成につながる

- 事業承継先の幅が広がる

- 税制面で優遇されることがある

取引先や金融機関からの信用を高めやすい

法人化するメリットには、個人事業主よりも信用を高めやすいことが挙げられます。その理由は、法人は設立にあたって法人登記を行い、商号や所在地、事業内容などを公示し、法人としての責任が発生するからです。また、法人は複式簿記での記帳が義務付けられ、個人事業主よりも厳確な財務管理が必要です。法人は、会社法や農業協同組合法に基づいて運営や財務管理をしていることから、金融機関や取引先からの信用度を高めやすいといえます。

人材の確保や育成につながる

法人は、規模にかかわらず社会保険に加入する義務があります。社会保険料の事業主負担は発生するものの、従業員が働きやすい環境を整備することで、人材の確保や育成につながることは法人化のメリットの1つです。また、手間はかかりますが、就業規則を作り、福利厚生を充実化させることも人材の確保や育成だけでなく、離職防止にもつながるでしょう。

事業承継先の幅が広がる

農業経営を法人化するメリットには、事業承継先の幅が広がることも挙げられます。個人農家の場合は、子供や孫など親族に相続して引き継ぐことが一般的です。法人化しておけば、共同経営者や従業員など親族以外の第三者への事業承継も可能になります。

また、農地の相続によって相続税が発生しないことも法人化のメリットといえるでしょう。

税制面で優遇されることがある

法人と個人事業主では、税金の仕組みが異なり、事業規模によっては法人の方が税制面で優遇されることもメリットに挙げられます。例えば、個人事業主の所得にかかる所得税は累進課税になっており、税率が5%から45%までの7段階に区分されています。

それに対して、法人の所得にかかる法人税は、資本金1億円以下の法人で所得が800万円を超える部分の税率は23.2%、所得が800万円以下の部分の税率は15%です。個人事業主の課税所得がおよそ900万円を超える場合は、法人のほうが税制面で優遇されるといえます。ただし、法人の場合は赤字でも納付しなければならない法人住民税の均等割という税金があるので、納税額をシミュレーションして検討するようにしましょう。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

農業法人を株式会社で設立する方法

公益社団法人 日本農業法人協会の「2022年度版 農業法人白書」(2023年)によると、農業法人の会社形態による構成比は、株式会社(特例有限会社を含む)が占める割合は84.8%で最も多くなっています。ここでは、最も設立件数が多い、農業法人を株式会社で設立する方法を例にご紹介します。

会社の概要を決める

まず、株式会社を設立するには会社の概要を決めます。具体的には、社名(商号)や所在地、資本金、設立日、事業目的、株主や役員の構成などです。会社の概要は会社法に基づくルールや記載方法があり、次の手順である定款作成や資本金の払い込みなどにも影響します。会社の概要を決める際には何を決めなくてはいけないのかを確認しておき、今後の手続きに漏れがないようにしておきましょう。

※会社設立時の手続きや会社名の決め方については以下の記事を併せてご覧ください

定款を作成して公証役場で認証を受ける

定款とは、会社を運営するうえでのルールをまとめた書類です。定款には、法律で必ず記載しなければならないと定められている、絶対的記載事項があるので漏れのないように記載しましょう。また、農地を所有できる農地所有適格法人の要件を満たすためには、株式の譲渡制限の定めも必要です。

作成した定款は公証役場に提出し、認証の手続きを行います。このとき、1.5万~5万円程度の認証手数料がかかります。

※定款の作成については以下の記事を併せてご覧ください

出資金(資本金)を払い込む

定款が認証された後に出資金(資本金)を払い込みます。出資金は事業の元手となるお金です。この時点では法人登記前で会社設立が完了していないため、まだ会社名義の銀行口座を作ることはできません。そのため、出資金の振り込み先は、会社設立手続きを行っている発起人の個人口座になります。

なお、資本金の金額は事業運営に関わりますので、いくらにするかは資金計画を作成して予測したり、税理士に相談したりするといいでしょう。

※株式会社の資本金の金額については以下の記事を併せてご覧ください

役員を選任する

株式会社を設立するには、業務執行を行う取締役(役員)を最低1人選任しなければなりません。会社設立の手続きを行う発起人が取締役を選任しますが、自分が発起人となって会社を設立する場合は、自分自身を選任することもできます。

なお、農地所有適格法人を目指す場合は、役員の過半が農業に常時従事(原則年間150日以上)する構成員であることといった要件を満たす必要があります。

※取締役や役員の設置については以下の記事を併せてご覧ください

法務局で法人登記する

法務局で法人登記をすると、株式会社の設立手続きは完了です。法人登記には、「株式会社設立登記申請書」をはじめとする申請書類を揃え、法務局で法人登記の申請を行います。法人登記手続きにあたっては、株式会社の場合、最低15万円の登録免許税がかかります。登記申請後、不備がなければ1週間~10日程度で登記が完了し、法人として名乗ることが可能です。

※法人登記の申請方法については以下の記事を併せてご覧ください

諸官庁へ届出する

株式会社の設立手続きが完了した後は、税務署で税金関係、年金事務所で社会保険関係の手続きが必要です。また、従業員を雇う場合は労働基準監督署で労災保険、ハローワークで雇用保険の手続きを行います。

なお、農地所有適格法人にするには、法人の所在地を管轄する市町村の農業委員会に申請書を提出して、許可を得なければなりません。

※株式会社の設立の流れや必要書類については以下の記事を併せてご覧ください

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

法人形態に悩んだ際の相談先

個人農家と農業法人には、税金の仕組みや設立手続きなど違いがあります。農業を営むうえで、個人と法人のどちらがいいか迷ったら税理士に相談するといいでしょう。税理士を探すには、弥生のWebサービス「税理士紹介ナビ」がおすすめです。「税理士紹介ナビ」は、会社設立や税務、経理業務などに関する困りごとをお持ちの方に、弥生が厳選した経験豊富で実績のある専門家をご紹介するサービスです。

業界最大規模のパートナー会計事務所から、会社所在地や業種に合わせて最適な税理士をご紹介します。紹介料は、一切かかりません。税理士からのアドバイスで節税方法を理解できれば、戦略的な経営にも役立つでしょう。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

農業を営むなら農業法人の設立も検討してみよう

農業法人には、株式会社や合同会社といった会社法人と、農事組合法人があります。農業法人を設立すると、事業規模によっては、個人農家よりも税制面で優遇されたり、事業承継の幅が広がったりするメリットがあります。ただし、農業法人を設立するには、手続きや費用が必要です。自分にとって個人農家か農業法人がいいのか悩んだ際は、税理士に相談すると課税額や資金繰りについてアドバイスをもらえるでしょう。税理士を探す際は、弥生のWebサービス「税理士紹介ナビ」の活用をご検討ください。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

この記事の監修者森 健太郎(税理士)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。

毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。

起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。