定款とは?意味と作り方、記載事項をわかりやすく解説

監修者: 森 健太郎(税理士)

更新

会社を設立するときに、必ず作成しなければならないのが「定款(ていかん)」です。株式会社も合同会社も、設立時には必ず定款を作成しなければなりません。また、定款に記載する内容は法律であらかじめ決められており、株式会社の場合は作成後に認証手続きも必要です。

初めて定款を作成する場合、「何をどう記載すればいいかわからない」と戸惑うことがあるかもしれません。本記事では、定款の意味や作り方、記載事項などを、フォーマット例と共に解説します。

法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。

サービス利用料金も電子定款作成も全部0円!個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

定款とは、会社を経営していくための基本的なルールをまとめた書類

定款とは、会社を経営していくための基本的なルールをまとめた、会社の設立や運営において重要な書類です。会社の憲法と呼ばれることもあり、会社法によって会社設立時には定款を作成することが定められているため、どのような会社でも定款を作成しています。

定款は、会社を設立しようとする人(発起人)が作成します。定款に記載する内容は、会社法であらかじめ決められていて、発起人による署名または記名、押印も必要です。記載事項は、株式会社や合同会社といった会社形態によって異なる部分もあります。定款を作成する際はさまざまな項目を決める必要があり、作成に時間がかかる場合もあるため、余裕を持って準備を進めましょう。

- ※定款の記載内容や作成方法については以下の動画を併せてご覧ください

定款を提出する場合は、原本証明を添付する

定款は、法務局での登記申請をはじめ、金融機関での法人口座の開設、許認可申請など、さまざまな場面で提出を求められますが、その際は、定款の写し(コピー)に原本証明を付けて提出します。定款の原本は1部しかなく、その定款自体を提出するわけにはいかないため、原本証明付きのコピーが必要になります。

定款の原本証明とは、定款のコピーが原本と同じであることを証明することです。定款をコピーした最後の余白などに、例えば原本と相違ない旨と証明した日付、本店所在地、社名、代表者名などを記載し、代表者印を押すことで、定款の原本と内容が変わらないことを証明します。なお、定款の写しの提出にあたり、原本証明が求められないこともあります。原本証明が必要かどうか不明な場合は、提出先に確認してください。

- ※定款の原本証明については以下の記事を併せてご覧ください

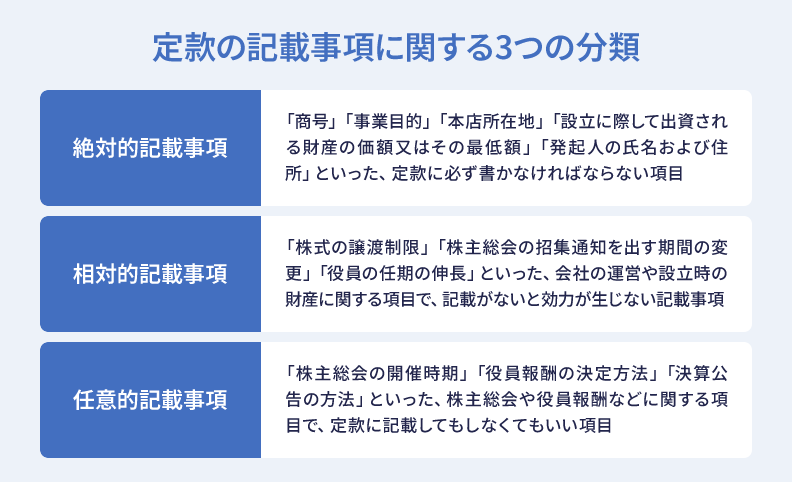

定款の記載事項には3つの分類がある

定款の記載事項は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分類できます。

絶対的記載事項は、定款に必ず書かなければならない項目です。例えば、商号などが含まれます。会社法に記載義務が明記されているため、この項目が欠けていたり、記載内容が法律に違反していたりすると、定款そのものが無効になります。

相対的記載事項は、記載しなくても定款が無効になることはありませんが、記載がないとその項目の効力が生じない記載事項のことです。例えば、株式の譲渡制限などが該当します。会社法のさまざまな規定で、定款によって別段の定めを記載することができると記載されている部分があるため、そのような項目については、定款に記載すれば法律上の効力を発生させることができます。

任意的記載事項は、定款に記載してもしなくてもいい項目です。定款には、法律や公序良俗に反しない限り、会社法に規定されていないルールも定款に盛り込むことが認められているため、自社オリジナルのルールを設定することができます。例えば、株主総会の開催時期などが例としてあげられます。ただし、定款に記載すると、その内容を変更する際には定款変更の手続きを行わなければなりません。

3つの分類の記載事項について、株式会社と合同会社のそれぞれでどのような内容を記載するのか、以下で詳しく確認していきましょう。

定款の記載事項に関する3つの分類

株式会社の場合、商号、事業目的、本店所在地などの絶対的記載事項がある

株式会社の場合、商号、事業目的、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名および住所といった項目が、絶対的記載事項となります。会社法第27条で記載義務が明記されているため、これらの項目は定款に必ず記載します。通常は、ほかにも発行可能株式総数も定めますが、定款作成時に定めなくても会社設立時までに後から定款に盛り込めばよいとされていて、絶対的記載事項には含まれていません。

株式会社の絶対的記載事項については、それぞれ以下の内容を記載してください。

株式会社の絶対的記載事項

- 商号

- 事業目的

- 本店所在地

- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

- 発起人の氏名および住所

商号

株式会社の絶対記載事項として、商号の記載が必要です。商号とは社名のことです。例えば、理念や事業内容、会社のイメージなどから、自社に最適な商号を検討して記載しましょう。

ただし、法律で規制される商号や有名企業を連想させる商号を付けたりすることはできません。商号を考えるときには、類似する商号がないかをあらかじめ確認してください。

事業目的

株式会社の絶対記載事項として、事業目的も記載しなければなりません。事業目的とは、その会社がどのような事業を行うのかを明示するものです。例えば、「飲食店の経営」「インターネットを利用した通信販売」といった形で記載します。

事業目的は、取引先や金融機関が会社をチェックする際の判断材料になるため、できるだけ明確で過不足のないように記載してください。特に、建設業、介護事業などの許認可事業を行う場合は、事業目的にこれらの事業に関する記載がなければ許認可を取得できない可能性もあるため、注意しましょう。

- ※定款の事業目的の書き方については以下の記事を併せてご覧ください

本店所在地

株式会社の定款では、本店所在地も絶対記載事項です。本店所在地とは、事業所の本店の住所のことです。事務所を移転すると登記の変更手続きが必要になるため、長期的に業務を行う場所を所在地に定めてください。

番地まで記載する場合は、ハイフンなどで省略せずに正式表記で記載します。ただし、番地まで記載していると、将来本店を移転するときに、同じ市区町村内への移転でも定款変更の手続きが必要になります。同一区画内で移転する可能性を考慮して、東京23区内なら区、郡なら町・村、それ以外は市といった最小行政区画までの記載にとどめることも可能です。その場合、例えば「東京都千代田区」とだけ記載します。

なお、同一住所に同一の商号がある場合は、登記ができません。レンタルオフィスやバーチャルオフィスの住所を登記する場合は、類似商号がないか確認しましょう。

設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

設立に際して出資される財産の価額またはその最低額も株式会社の絶対記載事項となります。設立に際して出資される財産の価額とは、会社設立後に資本金として設定する予定の金額のことです。例えば、「◯◯万円以上」と、最低額の記載にしておくことも可能です。

資本金をいくらにするかは、売上が立つまでに必要な費用や、取引先に与える印象などを考慮して検討します。会社法では資本金の下限に関する規定がないため、資本金1円でも会社設立は可能ですが、金融機関の融資の審査などでも資本金はチェックされています。また、そもそも資本金がなければ会社は事業を運営することができません。少なくとも、事業運営の初期費用に運転資金6か月分を足した程度の金額を設定しておきましょう。

発起人の氏名および住所

株式会社の絶対的記載事項には、発起人の氏名および住所の記載も含まれます。発起人とは、定款の作成や資本金の出資といった会社設立手続きを行う人のことです。会社設立後は、資本金の金額に応じて株式が発行され、株主となります。発起人の氏名および住所の記載は、割り当てられる株式数や出資金額と共に記載するのが一般的で、例えば、「◯県◯市◯町◯番◯号 発起人 ◯◯◯◯ ◯◯◯株、金◯◯◯万円」といった形で記載します。

定款には、発起人に関する氏名や住所を必ず記載しなければなりません。発起人が複数いる場合には、全員分を記載しましょう。

合同会社の場合、商号、事業目的、本店所在地以外に3つの絶対的記載事項がある

合同会社の絶対的記載事項として、商号、事業目的、本店所在地のほかに、社員の氏名および住所、社員を有限責任社員とする旨、社員の出資目的およびその価額の記載が必要です。これらの事項については、会社法第576条に記載義務が明記されているため、合同会社では必ず定款に盛り込まなければなりません。合同会社の絶対的記載事項については、それぞれ以下の内容を記載してください。

商号、事業目的、本店所在地以外の合同会社の絶対的記載事項

- 社員の氏名および住所

- 社員を有限責任社員とする旨

- 社員の出資目的およびその価額

社員の氏名および住所

合同会社の定款では、社員(出資者)の氏名および住所が絶対的記載事項に含まれます。合同会社における社員とは、出資者であり経営者のことで、いわゆる従業員とは意味が異なります。例えば、社員が複数人いる場合は全員分の氏名と住所が必要です。この項目は、社員個人の印鑑証明書どおりに記載する必要があるため、注意しましょう。

社員を有限責任社員とする旨

合同会社の定款には、絶対的記載事項として、社員を有限責任社員とする旨を記載しなければなりません。合同会社の社員は、会社法第576条第4項で有限責任にしなければならないと規定されているため、必ず全員が有限責任社員となります。有限責任とは、出資者が責任を負う範囲が出資金額の範囲内に限定されることです。例えば会社が倒産した場合に、出資したお金は返ってこないものの、その範囲を超えて債務を支払うことはありません。

定款には、社員全員が有限責任であることも必ず記載しなければならないため、忘れないようにしましょう。

社員の出資目的およびその価額

合同会社の定款では、社員の出資目的と価額も絶対的記載事項です。出資目的とは、出資する財産の形態のことで、例えば不動産や有価証券などの現物で出資することもできます。

社員の出資目的や価額の記載は、住所・氏名や有限責任社員である旨とまとめて、例えば「社員の氏名および住所、出資の価額ならびに責任は次のとおりである。1. 金200万円 ◯県◯市◯町◯番◯号 有限責任社員◯◯◯◯」といった形で記載することが可能です。

社員それぞれについて、出資する財産の金銭で出資した場合はその金額を、現物を出資した場合はその価額を記載してください。

株式会社の場合、会社の運営や設立時の財産などに関する相対的記載事項がある

株式会社の相対的記載事項には、会社の運営や設立時の財産に関するやりとりなどが含まれます。会社法の一部の規定では、原則的なルールに加えてそのルールを定款で変えられることが明記されているため、定款で変更可能な点が明記されている部分(相対的記載事項)に限って、会社法のルールと異なったルールを定款で導入できます。株式会社の主な相対的記載事項は、以下のとおりです。

株式会社の主な相対的記載事項

- 株式の譲渡制限

- 株主総会の招集通知を出す期間の変更

- 役員の任期の伸長

- 株券発行の定め

- 変態設立事項

株式の譲渡制限

株式会社では、相対的記載事項として、株式の譲渡制限を定款に記載することが可能です。株主総会における議決権を持つ株主が頻繁に変わると、安定した会社運営の妨げになることがあるため、譲渡制限の規定が必要になる会社もあります。例えば、「株式を譲渡によって取得するには、株主総会の承認を受けなければならない」といった形で記載します。

知らない第三者が株主になることを避けたい場合は、この譲渡制限の規定を定款に盛り込みましょう。

株主総会の招集通知を出す期間の変更

株式会社の相対的記載事項として、株主総会の招集通知を出す期間を変更する規定を設けることもできます。株主総会を招集する際、通常の会社では株主総会の2週間前までに、株式の譲渡制限が定款に定められている会社(非公開会社)では1週間前までに通知を出さなければなりませんが、非公開会社では会社法第299条第1項の規定があるため、定款の記載によりその期間を短縮することが可能です。会社法第299条第1項の規定では、取締役会が設置されていない非公開会社は、招集通知の発行時期を1週間前よりも短縮できると記載されていて、例えば「招集通知は株主総会の5日前までに発する」といった形で定款に記載すれば、1週間よりも短い期間に設定できます。

招集通知から株主総会の開催までに期間を空ける必要がない場合は、この規定を記載してみてはいかがでしょうか。

役員の任期の伸長

株式会社では、役員の任期を伸長する規定を、相対的記載事項として盛り込むこともできます。役員にはそれぞれ任期があり、原則として取締役の任期は2年、監査役は4年ですが、非公開会社であれば会社法第332条第2項の規定があるため、定款への記載によって最長10年まで伸長することが可能です。例えば、「取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」といった形で定款に記載します。

家族経営などで役員交代の可能性が小さい場合は、この規定を活用してください。

株券発行の定め

株式会社で、相対的記載事項として、株券を発行することも定めることも可能です。株式会社は、定款に株券を発行する旨を明記しない限り、株券を発行しない会社となることが会社法第214条に明記されているため、株券を発行したい場合は定款の記載が必要です。例えば、「当会社の発行する株式については、株券を発行するものとする」といった形で定款に記載します。株券とは、株式の保有を明らかにする有価証券で、発行する場合は印刷などが必要になります。株券を発行する手間を避けたい場合は、この規定は入れないようにしましょう。

変態設立事項

株式会社の相対的記載事項のうち、会社の財産に影響を与える可能性がある項目は、変態設立事項と呼ばれます。変態設立事項は会社法第28条に規定されていて、設立されたばかりの会社の財産基盤を不安定にさせる可能性があるため、定款に明記して関係者に情報を開示しなければなりません。例えば、主な変態設立事項としては、以下のような項目があげられます。これらの項目に該当する行為を行う場合は、定款に盛り込んでください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 現物出資 | 土地や債券、車など、お金以外の現物出資に関すること |

| 財産引受 | 発起人が株式引受人や第三者との間で、会社成立を条件に特定の財産を譲り受ける(買い受ける)こと |

| 発起人の報酬 | 会社設立後に、発起人が受け取る報酬 |

| 設立費用 | 会社設立後に、発起人が会社に請求できる設立費用 |

合同会社の場合、持分や社員などに関する相対的記載事項がある

合同会社には、持分や社員などに関する相対的記載事項があります。株式会社の場合と同様、合同会社でも、会社法の一部の規定で定款によるルール変更が可能なことが明記されているため、会社法の原則的なルールと異なるルールを導入できます。合同会社の主な相対的記載事項は、以下のとおりです。

合同会社の相対的記載事項

- 持分の譲渡の要件

- 業務執行社員の定め

- 代表社員の定め

- 社員の退社事由

持分の譲渡の要件

合同会社では、持分の譲渡の要件を、相対的記載事項として定款で定めることが可能です。会社法第585条第4項で、持分の譲渡のルールについて、定款で別段の定めをすることを妨げないと規定されているため、会社法で規定されている要件と異なる要件を設定できます。合同会社の持分とは、株式会社の株式に相当する会社の所有権のことです。持分の一部または全部を譲渡するには、原則として社員全員の同意が必要になりますが、定款に記載すれば、その要件を変更できます。

例えば、持分の譲渡が想定されていて、譲渡の要件を社員の過半数の同意などに変更したい場合は、定款にその規定を盛り込みましょう。

業務執行社員の定め

合同会社の相対的記載事項として、社員のうち誰を業務執行社員にするかを定款で定めることが可能です。会社法第590条第1項で、定款に別段の定めがある場合を除いて、社員は全員業務執行社員になると定められているため、定款で異なるルールを導入できます。業務執行社員とは、株式会社の取締役に相当する会社の経営者のことです。例えば、「社員◯◯◯◯および◯◯◯◯は業務執行社員とし、当会社の業務を執行するものとする」といった形で記載します。

出資だけして経営には関与したくない社員がいるケースなど、社員の中で業務執行を行わない人が出てくる場合は、この規定を定款に定めてください。

代表社員の定め

合同会社では、相対的記載事項として定款に定めれば、代表社員を限定することができます。合同会社の社員は原則として全員が代表権を持っていますが、会社法第599条第3項では、定款または定款の定めに基づく社員の互選によって業務執行社員の中から代表社員を選べると規定されているため、特定の会社を代表する社員を定めることが可能です。代表社員は、株式会社での代表取締役にあたる社員です。代表者が多い場合、対外的な混乱を招いたり、会社の意思決定に時間がかかったりするかもしれません。そのため、定款で代表権を行使できる代表社員を限定することが可能です。

また、定款に記載すれば、社員の互選によって代表社員を定めることもできます。例えば、「代表社員は業務執行社員の互選をもって、これを定める」といった形で定款に記載します。自社に最適な方法を検討しましょう。

社員の退社事由

合同会社では、社員の退社事由を相対的記載事項として定めることも可能です。社員の退社には、自発的に退社をする任意退社と、会社法上の退社事由に該当した場合に退社となる法定退社がありますが、会社法第607条で規定された法定退社事由のひとつに「定款で定めた事由の発生」があげられているため、独自の退社事由を定められます。また、任意退社では、6か月前までに退社の予告をしなければいけないことが定められていますが、そのルールも定款で変更することが可能です。例えば、「各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、3か月前までに会社に退社の予告をしなければならない」といった形で、退社の予告期間を3か月前などに設定することもできます。

もし退社に関して独自ルールを定めたい場合は、定款に盛り込むようにしてください。

株式会社では、株主総会や役員報酬などの任意的記載事項を定款に盛り込める

株式会社では、任意的記載事項として、株主総会や役員報酬などに関するさまざまな項目を定款に盛り込むことが可能です。会社法第29条で、絶対的記載事項以外にも、相対的記載事項や、会社法の規定に違反しない項目を定款に定めることができるとされているため、法律に抵触しない限り自由にルールを記載できます。定款に規定しなくても社内規程などに記載すれば効力は認められるため、必ずしも定款に記載する必要はありませんが、定款に任意的記載事項を盛り込む例も少なくありません。

株式会社の主な任意的記載事項としては、以下のような例があげられます。

株式会社の主な任意的記載事項

- 株主総会の開催時期

- 役員報酬の決定方法

- 決算公告の方法

- 事業年度

役員報酬については、会社法上は定款または株主総会の決議によって決めることとされています。もっとも、定款に役員報酬の決定方法を記載する場合も、例えば「取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める」といった規定にするのが一般的です。

決算公告の方法については、株式会社は毎年決算公告を行う義務があり、公告の方法として官報公告、新聞公告、電子公告の3つのうちいずれかを選んで定款に定めることができます。定款に定めがない場合、公告方法は官報公告となりますが、官報公告を選ぶ場合も定款に記載しておくのが一般的です。例えば、「当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う」といった形で公告方法を定めます。

基本ルールとして定款に盛り込んだ方が良さそうな項目があれば、任意的記載事項として定款に記載してみてはいかがでしょうか。

- ※公告については以下の記事を併せてご覧ください

合同会社では、業務執行社員などに関する任意的記載事項を定款に盛り込める

合同会社でも、業務執行社員などに関するさまざまな項目を、任意的記載事項として定款に盛り込むことが可能です。株式会社に関する会社法第29条と同様の規定である会社法第577条が合同会社に適用されるため、法律や公序良俗に反しない項目は定款に規定することが認められています。合同会社の主な任意的記載事項としては、以下のような例があげられます。

合同会社の主な任意的記載事項

- 業務執行社員の人数

- 業務執行社員の報酬

- 事業年度

業務執行社員の報酬については、例えば「社員の過半数の決議をもって定める」「社員全員の同意によって定める」など、報酬の決め方を定款に定めることができます。定款に記載がなければ、原則として毎年の定時社員総会で決定します。

必要に応じて、任意的記載事項として記載するべきルールを選んで、定款に記載しましょう。

定款の4種のフォーマットが公開されている

日本公証人連合会のWebページ「定款等記載例(Examples of Articles of Incorporation etc)」では、会社の規模に合わせて、定款の4種類のフォーマットが公開されています。公証人は、会社設立手続きの中で定款の正当性をチェックする機関であるため、その知見を記載例の形で公開しています。日本公証人連合会が公開しているのは、以下の4種類の記載例です。

日本公証人連合会の4種の定款記載例

- 小規模な会社:株式が非公開で、取締役が1名のみの株式会社の定款記載例

- 中小規模の会社:株式が非公開で、代表者以外に役員がいて、取締役会を設置していない場合の株式会社の定款記載例

- 中規模な会社:株式が非公開であるものの、取締役会を設置している株式会社の定款記載例

- 大規模な会社:株式を公開し、取締役会や委員会(指名委員会、監査委員会、報酬委員会)を設置して、会計監査人を置く株式会社の定款記載例

いずれも株式会社の定款記載例ですが、例えば、公開会社か非公開会社か、複数人の取締役を予定しているか、取締役会・監査役といった機関を設置するかなど、自社の状況に応じて、参考にするフォーマットを決めてください

- ※合同会社の定款や、定款の記載例については以下の記事を併せてご覧ください

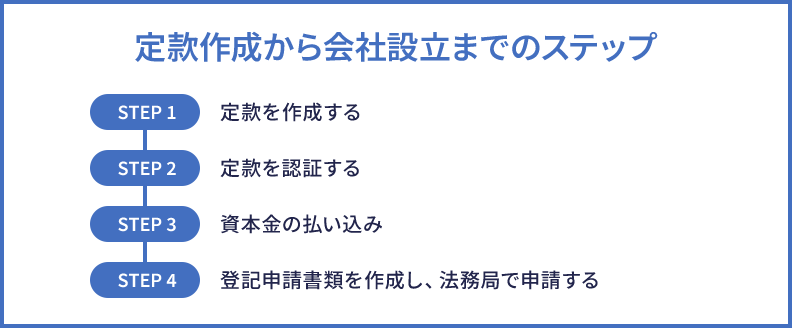

会社設立までには、定款の作成、認証、資本金の払い込み、登記申請といったステップがある

会社を設立するまでには、定款の作成、認証、資本金の払い込み、登記申請といったステップがあります。合同会社の場合は、認証のステップは不要です。スムーズに会社を設立するために、以下のような手順で進めましょう。

定款作成から会社設立までのステップ

STEP1. 定款を作成する

定款には、紙の定款と電子定款の2種類があるため、どちらの方法で作成するかを最初に決めます。紙の場合は、パソコンで作成して印刷・製本し、4万円分の収入印紙を貼るのが一般的です。

電子定款を作成する場合は、PDFファイル形式で作成し電子署名を付与する必要があります。電子定款であれば収入印紙代はかかりませんが、電子定款の作成に電子署名のためのソフト・機器などが必要になる点には注意しましょう。

なお、当社が運営する起業・開業ナビでは「弥生のかんたん会社設立」というクラウドサービスを無料で提供しております。弥生のかんたん会社設立を利用すれば、必要事項を入力するだけで、専門家が作成する電子定款を受け取ることができます。その他の会社設立に必要な書類も併せてすべて無料で作成できるので、会社設立にかかる費用と手間を抑えたい方はご利用を検討してみてください。

- ※新規ID登録後にサービスをご利用できます

- ※定款の書き方や、電子定款については以下の記事を併せてご覧ください

STEP2. 定款を認証する

定款を作成したら、株式会社では定款の認証を受けなければなりません。定款の認証とは、公証役場で公証人に定款の正当性を証明してもらうことです。

定款は一度で認証されないことも珍しくないため、事前に作成した定款をメール・FAXなどで公証役場に確認してもらうと安心です。定款の事前確認方法は、申請先となる公証役場であらかじめ確認しましょう。

事前確認が済んだら、面談を予約して公証役場に出向き、定款をはじめとする必要書類や認証手数料などを提出します。認証手数料は、資本金の金額が100万円未満なら1.5万円

- ※発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける自然人3人以内で、取締役会を設置しない定款のみ1万5千円。条件に当てはまらない定款の場合は、3万円になります。

株式会社を設立する際は、入念に準備して公証役場で手続きを行ってください。

- ※定款の認証手続きや、その際の必要書類については以下の記事を併せてご覧ください

STEP3. 資本金の払い込み

定款が認証されたら、資本金の払い込みを行います。資本金は1円から申請可能ですが、最低限の運転資金がなければ会社は活動することができません。初期費用に運転資金3か月分を足した金額程度は用意しておきましょう。

STEP4. 登記申請書類を作成し、法務局で申請する

資本金を払い込んだら、設立登記申請書や定款などの必要書類を揃え、法務局で登記申請を行います。登記申請後、不備がなければ1週間~10日程度で登記が完了します。

また、会社設立後は法人口座の開設や、税金・社会保険関係の手続きも必要になるため、忘れないように対応してください。

- ※会社の設立手続きの詳細や登記申請の必要書類については以下の記事を併せてご覧ください

会社設立後、定款を変更する必要がある場合は定款の変更手続きを行う

会社設立時に作成した定款の記載事項に変化が生じた場合は、定款の変更手続きを行う必要があります。定款は会社の基本ルールであるため、簡単に内容を変更することはできず、会社法の規定に沿った変更手続きを踏まなければなりません。

株式会社の定款を変更する場合は、株主総会で、議決権の3分の2以上の賛成を要する特別決議で定款変更を承認して、議事録を作成します。合同会社で定款を変更する場合は、原則として全社員の同意が必要です。

さらに、定款の変更箇所が登記事項に該当する場合は、法務局への変更登記申請も行わなければなりません。

変更登記申請が必要になると、手間だけでなく登録免許税などの費用もかかります。定款を作成する際は、将来変更しないで済むように記載内容を入念に検討してください。例えば、「事業目的に将来行う可能性のある事業も入れておく」「本店所在地を最小行政区画までの表記にしておく」といった工夫をしましょう。

- ※定款変更時の手続きや費用については以下の記事を併せてご覧ください

定款は、会社が存続する限り保管しなければならない

定款は、会社が存続する限り保管しなければなりません。会社法によって定款の保管義務が定められていて、また、会社の事業のさまざまな場面で定款の提出が必要になる場面が出てくるため、会社として事業を行っている間は定款の保管が必要です。法務局や公証役場に提出する定款とは別に、例えば社内の金庫などで定款を保管しておく必要があります。なお、株式会社の場合は、会社設立時に認証を受けた定款は、公証役場で20年間保存されます。

定款を作成したら、社内での保管方法も決めて、紛失しないように管理しましょう。

「弥生のかんたん会社設立」「弥生の設立お任せサービス」なら定款を手軽に作成できる

会社法などの専門知識が必要になる会社設立の手続きを手軽に行いたい場合におすすめなのが、「弥生のかんたん会社設立」や「弥生の設立お任せサービス」です。「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款をはじめとする会社設立時に必要な書類を自動生成できる無料のクラウドサービスです。各官公庁への提出もしっかりガイドするため、事前知識は不要。さらに、入力内容はクラウドに自動保存され、パソコンでもスマホでも自由に切り替えながら書類作成ができます。

「弥生の設立お任せサービス」は、弥生の提携先である起業に強い専門家に、会社設立手続きを丸ごと代行してもらえるサービスです。専門家を探す手間を省けるほか、電子定款や設立登記書類の作成、公証役場への定款認証などの各種手続きを依頼でき、確実かつスピーディーな会社設立が可能です。

会社設立後、専門家とご相談のうえ、会計事務所と税務顧問契約を結ぶと割引が受けられ、サービス利用料金は実質0円になります。定款の認証手数料や登録免許税など、行政機関への支払いは別途必要です。

会社設立時に欠かせない定款は、手軽に作れる方法を選ぼう

定款は、会社を設立する際に必ず作成しなければならない重要な書類です。定款に記載する内容は会社法で定められており、法律に準じていない定款は無効になる可能性があります。フォーマットも公開されていますが、自社の状況に合わせて慎重に内容を検討しなければなりません。

定款作成にお困りの場合は、「弥生のかんたん会社設立」を利用すれば、手間や時間を省いて手軽に定款を作成することができます。会社設立の第一歩ともいえる定款についてしっかりと把握し、スムーズな事業開始を目指しましょう。

よくあるご質問

定款とは?

定款とは、会社を経営していくためのルールをまとめたもので、会社設立において重要な書類です。一言でいえば、会社の憲法のようなものであり、会社を設立する際には定款を作ることが義務付けられています。定款の作成は会社設立の流れの中でも時間がかかる作業になるため、余裕を持って準備を進めておくことが大切です。

詳しくはこちらをご確認ください。

定款に記載する内容は?

定款の記載項目には大きく分けて「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つがあります。「絶対的記載事項」とは、定款に必ず記載しなければならない事項です。「相対的記載事項」は、必ずしも定款に記載しなくても問題はありませんが、記載がないとその事項について効力が生じない事項です。「任意的記載事項」は、定款に記載してもしなくてもいい事項のことを指します。

詳しくはこちらをご確認ください。

定款の作成方法とは?

定款の作成方法には、紙と電子定款の2種類があります。紙の場合は一般的にパソコンで作成して印刷・製本し、4万円の収入印紙を貼ります。電子定款はPDFにて作成し、電子署名を付与した定款のことで、紙の定款で必要になる収入印紙代がかからないため、最近は電子定款を選ぶケースが増えています。その一方で電子定款を作成するには、電子署名のためのソフトなどが必要になります。

詳しくはこちらをご確認ください。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

この記事の監修者森 健太郎(税理士)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。

毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。

起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。