見積書に印鑑はなくてもよい?法的な効力、正しい押し方を解説

公開

見積書に印鑑を押す必要はありません。「見積書に印鑑を押す必要がある/ない」について定めた法律はないので、法的にはどちらでも問題ないのです。(※ただし、建設業者が建設工事の請負契約を結ぶ場合に限っては、建設業法により見積書の発行が義務付けられています。)実際に、見積書などの書類への押印を廃止している企業や団体も増えてきています。

その一方で、見積書に印鑑を押す決まりを設けている企業もまだまだありますが、これは「印鑑が押された書類は正式な書類」という信頼感、安心感を与えるためです。本記事では、見積書の印鑑について知っておきたいことをわかりやすくまとめました。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

見積書に印鑑は必要ではない。ただし、信用度を高める効果あり

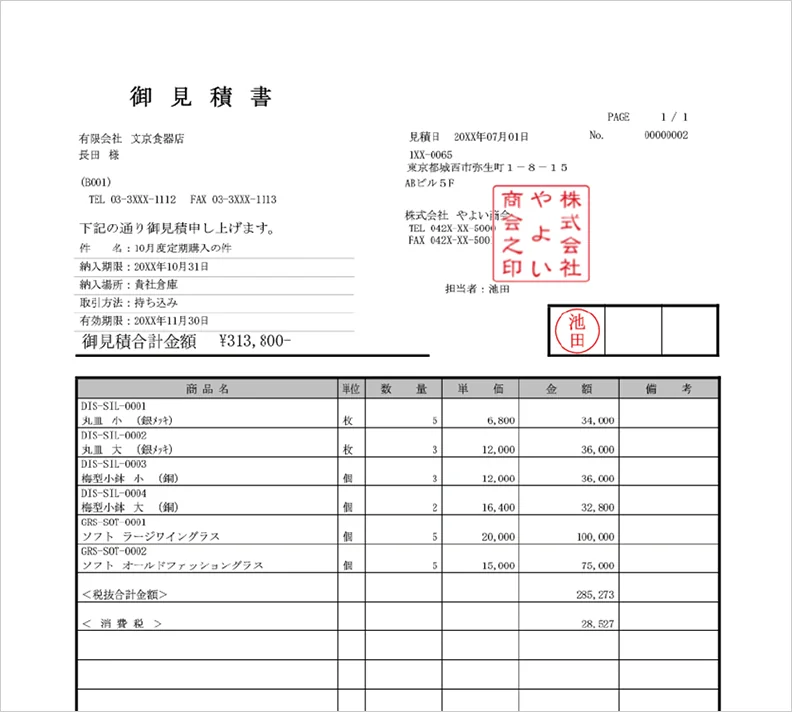

見積書を発行する際に、社印などの印鑑を押す企業は多いでしょう。

また、受け取った見積書に印鑑がなければ、「この見積は有効なのだろうか?」と不安になるかもしれません。

見積書に印鑑は必須ではない

冒頭で述べたように、見積書に印鑑は必須ではありません。

押印する企業は多いですが、押さなくてもかまわないのです。

というのも、「見積書に印鑑を押す必要がある/ない」について定めた法律がないからです。

つまり、法的にはどちらでも問題ないということになります。

ちなみに、法律上は一般的な商取引の中で見積書を発行する義務もありません。

(ただし、建設業者が建設工事の請負契約を結ぶ場合に限っては、建設業法第二十条により見積書の発行が義務付けられています。※項末を参照)

取引する双方の認識に齟齬が生じないよう、取引内容を事前に確認するために作成するもので、いわば商慣習のひとつです。

そのため、見積書自体を出さずに取引することもできますし、先方から見積書を要求された場合に発行を断ることも問題ないのです。

建設工事の請負契約には見積書の発行が義務付けられているので要注意!

建設業者に対しては、建設業法によって以下のように見積書発行が定められています。

建設業法

第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

2 建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。

出典:e-Gov「建設業法」

つまり、かならず発行しなければならないわけではありませんが、施主から「見積を出してください」と求められた場合には、発行する義務があるわけです。

他の事業者は見積を断ることができますが、建設業者に限っては断れませんので注意してください。

押印のない見積書でも、相手がその内容を承諾すれば契約が成立する

となると、「そもそも見積書自体の効力、発行する意味がないのでは?」と考える人もいるでしょう。

確かに、見積書には法的な効力はありません。

それは印鑑があるなしにかかわらず同様です。

ただ、発行した見積書に対して、先方が承諾の意思を示した場合には、その時点で「契約が成立した」と解釈されます。

これもまた、見積書に印鑑があってもなくても同じことです。

というのも、民法第522条に以下のような条文があります。

民法

(契約の成立と方式)

第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

出典:e-Gov「民法」

これをわかりやすく言えば、契約内容を提示して契約を申し込んだ場合、相手がそれを承諾すれば、契約は成立するということです。

その際に、何らかの書面を交わす必要はありませんし、承諾の意思表示が口頭やメールであった場合でも契約が成立します。

つまり、印鑑がない見積書であっても、相手がそれを見て「取引します」と承諾の意を伝えてきたら、その見積内容で契約が成立します。

最近は見積書の押印を廃止する企業も増えている

最近では押印を廃止する企業や団体も増えているようです。

その主な理由としては、以下が考えられます。

- 新型コロナウイルス感染症の蔓延:外出の自粛が求められたため、押印のための出社が控えられた

- リモートワークの普及:コロナ禍の影響もありリモートワークが普及し、物理的な押印がしづらくなった

- ペーパーレス化の推進:オフィスなどでペーパーレス化が進み、紙の書類自体が減った

全国の自治体でも、見積書の押印廃止が進んでいます。

見積書への押印を廃止した自治体の例

- 東京都中央区:見積書・納品書等への押印が不要となりました

- 神奈川県:請求書・見積書への押印が不要となりました

- 福島県会津若松市:【通知】見積書等に係る押印見直しについて

- 奈良県:令和5年4月1日から見積書への押印を省略できるようになります

など多数

信用度を高めるためには、見積書に印鑑を押したほうがよい

このように、見積書に押印は不要なのですが、それでもまだ社印などを押すことをルールにしている企業はあります。

それはなぜでしょうか?

その理由は、押印によって書類の信用度が高まるからです。

「見積書に信頼性を付与したい」と考えるのであれば、印鑑を押すといいでしょう。

というのも、日本ではこれまで、ビジネス上の書類には社印や責任者の印を押すことが慣例化していました。

そのため今でも、「印鑑が押された書類は正式な書類」という信頼感、安心感があります。

特に見積書は、企業同士が取引を行うかどうかの判断を左右する重要な書類です。

企業によっては、稟議にかけて社内で回覧することもあるでしょう。

その際に、誰が見てもひと目で「相手側が企業として発行した正式な書類だ」とわかってもらえるよう、印鑑を押すのです。

ちなみに、署名捺印がある文書の偽造は「有印私文書偽造罪」という犯罪にあたり、署名捺印がない文書の偽造=「無印私文書偽造罪」よりも重い刑罰が科せられます。

その理由は、無印の文書よりも有印の文書のほうが信用性が高い、つまりより重要な文書だと判断されるからです。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

見積書に印鑑を押す場合のポイント

見積書に適した印鑑の種類は「角印」

第一のポイントは、「見積書に押すのに適した印鑑の種類」です。

企業が使用する印鑑には、以下のようなさまざまなものがありますが、見積書には「角印」が適しているでしょう。

さらに、担当者個人の印も押すと、その書類の作成責任者が明らかになってよりわかりやすくなります。

ただ、公的機関との取引など重要度の高い見積書には、実印を求められることもありますので、事前に角印でも問題ないかを確認してみてください。

企業が使用する印鑑の種類

| 印鑑の種類 | 例 | 役割 |

|---|---|---|

| 実印 (代表者印、丸印) |

|

会社の実印として、法務局に登記されている印鑑。 企業が使用する印鑑の中でもっとも重要度が高い。 通常の取引では使われないが、まれに公的な取引などで見積書に実印を求められることもある。 |

| 角印 (社印、社判) |

|

社名や屋号が刻まれた印鑑で、いわば企業の認印。 見積書や請求書などの証憑類に「会社としてこの書類を正式に認める」ために押す。 |

| 銀行印 |

|

会社が銀行口座を開設する際に登録した印鑑。 金融機関での手続きのためのもので、他の目的には使わないことが多い。 |

| 個人の印鑑 |

|

会社の従業員個人個人が持っている印鑑。 社内の手続きや、社外向けの書類に担当社員が必要な際などに押す。 |

見積書に印鑑を押す位置は、角印は社名の右横。担当社印は氏名の下か右横

もうひとつのポイントは、「印鑑を押す位置」です。

見積書のどの位置に押すのが適当でしょうか?

既存の見積書を使用する場合、押印欄が設けられていればその枠内に押しましょう。

特に欄がない場合は、角印は社名の右横に、社名に少し重なるように押すのが一般的です。

重ねることで、偽造を防ぐ意味合いがあります。

担当社印は、氏名の下または右横に押してください。

印鑑の位置の見本

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

見積書を電子化する場合の対応

ところで、「最近は見積書の押印を廃止する企業も増えている」でも触れたように、近年はオフィスのペーパーレス化を推進している企業も増えています。

見積書も紙ではなくPDFなどのデータでやりとりすることになりますが、その場合、印鑑はどうすればいいのでしょうか?

PDFの見積書にも基本的に印鑑は不要

結論からいえば、PDFの見積書であっても紙の見積書と同様に、印鑑は必須ではありません。

法的な扱いは、「印鑑が押された紙の見積書」も「印鑑のないPDFの見積書」も同じです。

中には、「見積書を一度プリントアウトして、印鑑を押してからスキャンしてデータ化する」といった手間をかけている人もいるかもしれませんが、基本的にはその必要はありません。

押印したい場合は電子印鑑を利用する

ただし、相手の企業から「PDFの見積書にも押印してほしい」と求められたり、こちらが「見積書に信用性を持たせるために社印を押したい」と考えたりすることはあるでしょう。

その場合は、電子印鑑が便利です。

「電子印鑑」とは、PDFやExcel、Wordなどの電子文書に直接押印できる、データ化された印鑑です。

物理的な印鑑が不要で、ネットワーク経由で離れた場所からでも押印できるため、リモートワークでも稟議書などがスムーズに回せるメリットがあります。

電子印鑑には以下の2タイプがあります。

- 実際の印鑑の印影をスキャンして画像データにしたもの

- 印影データに押印者情報やタイムスタンプなどを含む電子証明書がついているもの

電子証明書がついたもののほうが、複製や偽造がされにくいため、セキュリティや信頼性を求める企業にとっては安心でしょう。

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

まとめ

- 見積書に印鑑は必須ではない

- 押印のない見積書でも、相手がその内容を承諾すれば契約が成立する

- 最近は見積書に押印を廃止する企業も増えているが、信用度を高めるためには印鑑を押したほうがよい

-

見積書に印鑑を押す場合のポイントは、

- 押す印鑑の種類は「角印」が適している

- 印鑑を押す位置は、角印は社名の右横、担当社員は氏名の下か右横

-

見積書を電子化する場合、

- PDFの見積書にも基本的に印鑑は不要

- 押印したい場合は電子印鑑を利用する

【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。