青色申告の提出方法は3つ!提出先や期限と併せて徹底解説

監修者: 岡本匡史(税理士)

更新

確定申告は事業者が所得税の申告をするための制度で、青色申告と白色申告があります。青色申告をするにあたって、必要書類をどのように提出すればよいのか迷っている方もいるのではないでしょうか。

ここでは、それぞれの提出方法やメリット、デメリットをわかりやすく解説します。ご自身に合った青色申告の提出方法を選ぶ際の参考にしてください。

日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や申告書類が完成します

初年度無料ですべての機能が使用できます。

e-Taxも製品から直接できるので、自宅からかんたんに確定申告が可能です

【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト

青色申告とは、個人事業主が選択できる節税メリットの大きい確定申告の方法

青色申告とは、確定申告での申告方法1つで、正しく納税するために行う申告納税制度のことです。個人事業主の申告も、法人の申告にも、青色申告制度はあります。ここでは、個人事業主の青色申告について解説をしていきます。

青色申告は、個人事業主やフリーランスなど、確定申告をしなければならない事業者にとって、節税メリットの大きい確定申告の方法です。また、確定申告の提出方法には、e-Tax、郵送、税務署の窓口への提出という3つの方法があります。

確定申告には青色申告と白色申告の2種類がありますが、青色申告をした場合、最大65万円の青色申告特別控除の適用を受けられたり、事業で出た赤字を3年間繰り越したりできます。その一方で、65万円もしくは55万円の青色申告特別控除の適用には複式簿記による記帳が必須となるなど、白色申告に比べて手間がかかります。

なお、青色申告も白色申告も確定申告書の提出方法は同じです。

青色申告と白色申告の違いについては以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト

青色申告の提出先と提出期限

青色申告の提出先は、原則として住民票がある地域を管轄する税務署です。管轄税務署については、国税庁のWebページ「組織(国税局・税務署・税務大学校等)」で、郵便番号などから検索できます。

なお、個人事業主で自宅以外に事務所などを構えている場合、事前に「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出していれば、事務所の住所地で申告が可能です。

確定申告の提出期間は、毎年2月16日~3月15日(該当日が土日祝の場合は翌平日)です。いずれの提出方法でも、この期間内に提出する必要がある点に注意しましょう。なお、白色申告の提出先・提出期限は青色申告と同じです。

【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト

青色申告書をe-Taxで提出する方法

e-Taxとは国税庁が運営する電子申告・納税システムのことです。国税に関する申告や申請、納税などをインターネット上で行えます。

青色申告の電子申告をするには、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で申告書などを作成し、e-Taxのシステム上で申告をします。普段、業務で利用している会計ソフトがe-Taxに対応している場合は、確定申告書等作成コーナーを利用せずとも、その会計ソフトで作成した青色申告の必要書類一式を提出することも可能です。

なお、e-Taxでは、個人事業主として開業時に提出をする義務のある「個人事業の開業・廃業等届出書」や

青色申告をするために必要な「所得税の青色申告承認申請書」などを提出することもできます。

続いて、e-Taxで青色申告をするメリットとデメリットを見ていきましょう。

e-Taxで提出するメリット

e-Taxを利用して青色申告を行うメリットは、最大65万円の青色申告特別控除が適用できることです。

最大65万円の青色申告特別控除を適用するにはe-Taxによる電子申告のほか、複式簿記による記帳、期限内申告など55万円の特別控除の要件をすべて満たすことが要件です。なお、e-Taxで青色申告決算書を提出しなくても、55万円の特別控除の要件をすべて満たしたうえで、保存が義務付けられている帳簿書類などを優良な電子帳簿の要件に従って保存していれば、最大65万円の青色申告特別控除の適用を受けることもできます。

また、e-Taxであれば自宅や事務所から24時間いつでも青色申告の提出ができる点もメリットといえます。スマートフォンから提出することもできるため、時間や場所を選ばず青色申告の手続きを進めることが可能です。

優良な電子帳簿保存では、期の最初(個人事業主の場合、1月1日)から電子帳簿保存を要件に従って、帳簿付けをしていかなければいけないのに対して、e-Taxなら、要件さえ満たしていれば、申告時に65万円控除を適用することもできます。管轄の税務署が開いている曜日や時間帯に縛られず、都合の良いタイミングで青色申告したい場合には、e-Taxによる提出をおすすめします。

スマートフォンで確定申告する方法については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

e-Taxで提出するデメリット

e-Taxによる青色申告のデメリットとして、事前準備が必要になる点があげられます。例えば、国税庁のWebページからe-Taxソフトをダウンロードしてインストールしたり、Webブラウザの種類やバージョンがe-Taxに対応しているか確認したりしておかなければなりません。また、e-Taxの利用にはマイナンバーカードが必要です。

なお、2025年1月からは、スマホ用電子証明書を利用することで、マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信ができるようになります。スマホ用電子証明書を利用する場合も事前申請とあらかじめマイナンバーカードをスマホで読み取って準備をしておくことが必要です。

これらの事前準備は、電子申告を行う初年分にすべて行わなくてはなりませんが、一度e-Taxを行える環境を整えておけば、翌年以降も利用できます。詳細については、国税庁のWebページ「令和6年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でさらに便利に!」をご確認ください。

e-Taxでの確定申告の方法については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト

青色申告書を郵送で提出する方法

青色申告は、管轄税務署に必要書類一式を郵送することも可能です。なお、国税庁では複数の税務署の内部事務を専門部署に集約する業務センター化が進められています。ご自身の管轄税務署が業務センター化の対象となっている場合は、業務センター宛てに青色申告の必要書類一式を郵送します。税務署や各地区の業務センターの住所などは、国税庁のWebページ「税務署の所在地などを知りたい方」または、「税務署の内部事務のセンター化について

」から検索が可能です。

郵送は、郵便局の窓口だけではなく、書類を郵便ポストに投函するだけで良いため、税務署が開いている時間帯に出向けない方や、何らかの事情によりe-Taxの利用が困難な方にとって便利な方法です。

なお、2025年1月からは、申告書等の控えに収受日付印の押なつ廃止が国税庁より発表がなされております。

そのため、書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、確定申告書等の正本・青色申告決算書(提出用)のみを提出します。必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をしましょう。

ただし、2025年1月以降、収受日付印の押なつ廃止による当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものが希望者には提供されます。郵送の場合も所定の金額の切手を貼付した返信用封筒を同封すると当面は、返送されます。このリーフレットが青色申告をしたことの証明となります。

続いて、青色申告の必要書類一式を郵送するメリットとデメリットについて見ていきましょう。

郵送で提出するメリット

郵送で青色申告の必要書類一式を提出するメリットとして、郵送するだけでよいという手軽さがあげられます。青色申告の必要書類一式を作成後、添付が必要な書類を管轄の税務署に郵送するだけで、基本的に青色申告は完了です。

郵送による提出の場合、通信日付印(消印)に表示された日が提出日となります(発信主義)。そのため、税務署への到着が確定申告の期限日を過ぎていたとしても、期限日までの通信日付印(消印)があれば問題ありません。例えば、提出期限日の3月15日に青色申告の必要書類一式が入った封筒を郵便局へ持っていき、郵送手続をした場合、その当日の通信日付印(消印)を押してもらえば期限内の提出と見なされます。

郵送で提出するデメリット

郵送による提出のデメリットは、前述したとおりe-Taxでの提出でないため、最大65万円の青色申告特別控除が適用されず、最大55万円となってしまうことがあげられます(優良な電子帳簿保存をしている場合を除く)。

また、書類に不備があったとしても事前に察知できないこともデメリットです。税務署の窓口での提出とは異なり、提出時に不備がないかどうかのチェックを受けられません。仮に不備があった場合、青色申告の必要書類一式を再提出することになります。

再提出が必要になった場合、税務署から必要書類が返送されるまでには数日かかります。そのため、再提出が確定申告の期限後になってしまう可能性がある点を考慮しておくことが必要です。

また、青色申告の必要書類一式を発送するには郵送費用がかかります。青色申告の場合は確定申告書に加え、青色申告決算書など複数の書類を同封しなくてはなりません。管轄の税務署が自宅や事務所から近いようなら、郵送するよりも、税務署に持ち込んだほうが早く提出できます。

【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト

青色申告書を税務署の窓口で提出する方法

青色申告は必要書類一式を管轄の税務署へ直接持ち込むことも可能です。税務署の場所さえ調べておけばよいため、シンプルな提出方法といえます。

続いて、青色申告の必要書類一式を税務署の窓口に提出するメリットとデメリットを見ていきましょう。

税務署の窓口に提出するメリット

税務署の窓口に青色申告の必要書類一式を提出するメリットとして、書類の不備を担当者に指摘してもらえる点があげられます。ただし、チェックしてもらえるのは「提出すべき書類が揃っているかどうか」といった点のみで、記載内容の正誤までその場で確認してもらえるわけではありません。

窓口での提出後は、その場で、日付と税務署名を記載したリーフレットを受け取ります。リーフレットは確定申告をしたことの証明になります。

なお、2025年1月からは、申告書等の控えに収受日付印の押なつが廃止されます。

書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、確定申告書等の正本・青色申告決算書(提出用)のみを提出します。必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をしましょう。

e-Taxで申告した場合、データの送信が完了した後、送信されたデータの受信通知がメッセージボックスに格納されます。受信通知では、申告書等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等を確認することができますので、e-Taxならあんしんですね。

申告書等の控えの収受日付印以外で、申告書等の提出事実・提出年月日を確認する方法は、国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」を参照ください。

なお、税務署では確定申告に関する相談も受け付けています。事前に相談しておくことで、申告書の基本的な記入方法や記入ミスが発生しやすいポイントなどを把握できることもメリットの1つです。

税務署の窓口に提出するデメリット

窓口での提出についても、優良な電子帳簿保存をしていない場合は、e-Taxでの提出で受けられる最大65万円の青色申告特別控除が適用されなくなってしまうことが大きなデメリットです。なお、税務署に出向いて、税務署のパソコンで申告する場合も青色申告決算書のデータをe-Taxで送信できないため、優良な電子帳簿の保存を利用しない方は最大65万円の控除を受けられません。

また、管轄の税務署へ直接出向く必要があることもデメリットです。時間や交通費がかかるうえに、申告期限日が近づくと税務署が混雑する可能性が高くなります。開庁前から長蛇の列ができたり、提出までに長い待ち時間が発生したりするケースも考えられます。

混雑をできるだけ避けて窓口で提出するには、期限内に可能な限り早く申告することがポイントです。確定申告に慣れているようなら、休日や夜間など、税務署が閉庁しているタイミングに時間外収受箱へ提出する方法もあります。ただし、この場合は提出書類が揃っているかどうかなどのチェックは受けられません。

2024年中に申告をしたものについては、申告書の控えと所定の金額の切手を貼付した返信用封筒を同封しておけば、後日リーフレットが返送されてきます。

前述したように2025年1月からは、申告書等への収受日付印の押なつが廃止になります。当面の間は、返信用封筒などが同封されていた場合は、リーフレットの返送がなされる見込みです。必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をするようにしていくことをおすすめします。

【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト

自分に合った提出方法で、スムーズに青色申告をしよう

青色申告の3つの提出方法にはそれぞれメリットとデメリットがありますが、特に青色申告の方にとっては最大65万円の青色申告特別控除を受けられるというメリットが大きいため、なるべくe-Taxでの提出を検討するようにしましょう。また、いずれの方法であっても期限内に申告書を提出するために、必要書類の準備を進めることが重要です。

自宅や事務所から24時間申告書の提出が可能なe-Taxを利用したい場合には、「やよいの青色申告 オンライン」を活用するのがおすすめです。初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、申告書の作成を迷わず進められます。日付や金額などの情報を入力するだけで、申告書はもちろんのこと複式簿記による帳簿や貸借対照表などの書類の作成ができます。初年度無料で使い始められ、無料期間中もすべての機能が利用できる点も大きなメリットです。青色申告をスムーズに進めたい人は、「やようの青色申告 オンライン」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

無料お役立ち資料【「弥生のクラウド確定申告ソフト」がよくわかる資料】をダウンロードする

【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト

青色申告ソフトなら簿記や会計の知識がなくても青色申告できる

青色申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても青色申告をすることができます。

今すぐに始められて、初心者でもかんたんに使える弥生のクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。

「やよいの青色申告 オンライン」は、初年度無料で使い始められ、無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告やe-Taxでの申告が可能です!

【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト

青色申告ソフトなら簿記や会計の知識がなくても青色申告できる

青色申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても青色申告をすることができます。

今すぐに始められて、初心者でもかんたんに使える弥生のクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。

「やよいの青色申告 オンライン」は、初年度無料で使い始められ、無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告やe-Taxでの申告が可能です!

初心者にもわかりやすいシンプルで迷わず使えるデザイン

「やよいの青色申告 オンライン」は、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで迷わず使うことができます。日付や金額などを入力するだけで、青色申告に必要な複式簿記の帳簿と貸借対照表などの書類が作成できます。

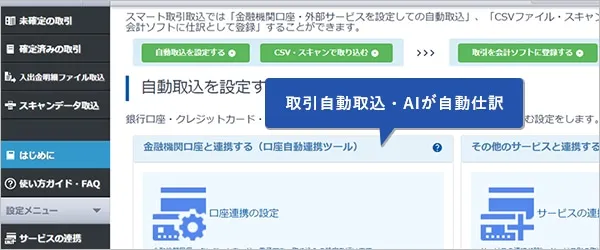

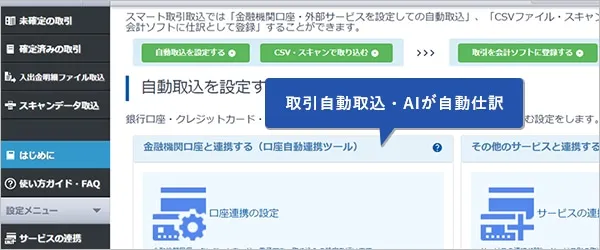

取引データの自動取込&AIの自動仕訳で入力の手間を大幅に削減

「やよいの青色申告 オンライン」は、

銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。

自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。

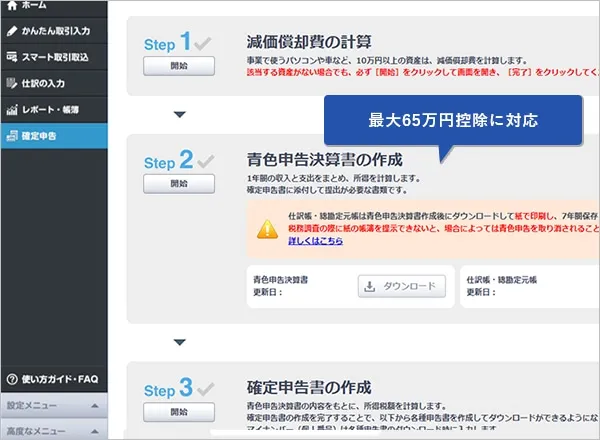

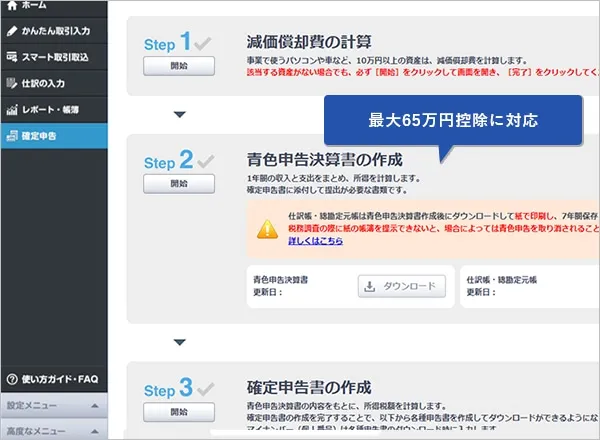

確定申告書類を自動作成。e-Taxに対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

「やよいの青色申告 オンライン」は、画面の案内に沿って入力していくだけで、青色申告決算書や所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。青色申告特別控除の最大65万円/55万円の要件を満たした資料の作成もかんたんです。またインターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。

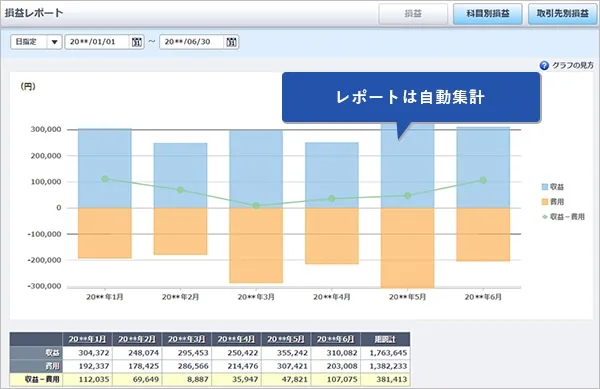

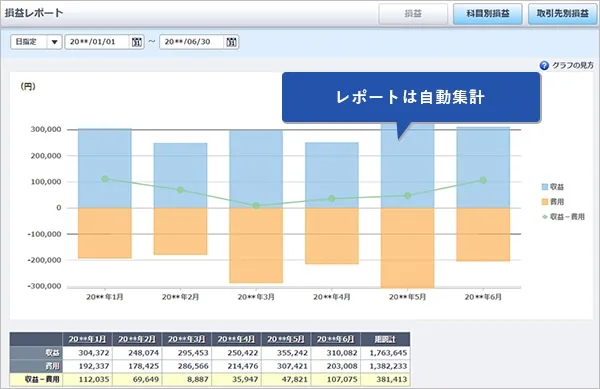

自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトなら、日々の取引データを入力しておくだけで、帳簿だけでなく、日々の取引データをもとにしたレポートが作成されます。自動的に集計し、グラフ化した状態でチェックできるので、一目で経営状況が把握できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。

初心者にもわかりやすいシンプルで迷わず使えるデザイン

「やよいの青色申告 オンライン」は、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで迷わず使うことができます。日付や金額などを入力するだけで、青色申告に必要な複式簿記の帳簿と貸借対照表などの書類が作成できます。

取引データの自動取込&AIの自動仕訳で入力の手間を大幅に削減

「やよいの青色申告 オンライン」は、

銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。

自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。

確定申告書類を自動作成。e-Taxに対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

「やよいの青色申告 オンライン」は、画面の案内に沿って入力していくだけで、青色申告決算書や所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。青色申告特別控除の最大65万円/55万円の要件を満たした資料の作成もかんたんです。またインターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。

自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトなら、日々の取引データを入力しておくだけで、帳簿だけでなく、日々の取引データをもとにしたレポートが作成されます。自動的に集計し、グラフ化した状態でチェックできるので、一目で経営状況が把握できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。

この記事の監修者岡本匡史(税理士)

「岡本匡史税理士事務所」の代表税理士。

1979年和歌山県生まれ。滋賀県立膳所高校、横浜国立大学経営学部卒業。城南信用金庫、公認会計士事務所勤務を経て、2012年に豊島区池袋にて岡本匡史税理士事務所を設立。

低価格で手厚いサポートを行うことを目標としており、特に開業前~開業5年目の法人・個人事業主の税務会計が得意。

毎年、市販の確定申告本や雑誌の監修にも携わっている。