インボイス制度の仕入税額控除の経過措置とは?期間や適用要件を解説

更新

インボイス制度では、消費税の処理方法について従来のルールからさまざまな変更が生じています。その中で最もインパクトが大きいのが、免税事業者からの仕入れが仕入税額控除の対象外になったことです。

ただし、経過措置が設けられているため、いきなり全額が控除の対象外になるわけではありません。この記事では、仕入税額控除の経過措置の内容や、具体的な処理方法について解説します。

今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

インボイス制度で設けられる仕入税額控除の経過措置

インボイス制度では、免税事業者に支払った消費税に対する仕入税額控除は原則的に認められません(買手側が簡易課税制度を選択している場合を除く)。

また、経過措置が設けられているため、インボイス制度の開始と同時に全額が仕入税額控除できなくなるわけではありません。経過措置の期間中は、免税事業者からの仕入についても一定割合を控除することが可能です。

なお、インボイス制度には、仕入税額控除の経過措置のほかにも、免税事業者が課税事業者になった場合に、課税売上で受け取った消費税の2割を納税する「2割特例」や、条件を満たすことで1万円以下のインボイスの発行と保存が不要になる制度など、さまざまな経過措置が設けられています。

これらの経過措置は、インボイス制度によって大きな影響を受けると考えられる事業者の負担を減らすために設けられるもの。インボイス制度により、免税事業者、課税事業者それぞれに影響が生じる事柄は、下記のとおりです。

インボイス制度により影響が生じる事柄

- 免税事業者の場合

- もともと免税事業者として事業を行っていた個人事業主などは、インボイス制度に対応するために課税事業者になるかどうかの選択を迫られます。

買手側が課税事業者の場合、売手側が適格請求書の交付に対応できないことで取引上不利になるかもしれません。しかし、課税事業者になると、消費税の納税義務が発生します。消費税の申告を行うために帳簿作成や決算業務が煩雑になり、消費税を納める分、手元に残る利益は減少します。 - 課税事業者の場合

- インボイス制度開始前まで課税事業者は、免税事業者からの仕入についても消費税の仕入税額控除が可能でした。しかし、インボイス制度では、原則として売手側が交付した適格請求書(インボイス)がなければ、買手側は仕入税額控除が受けられません。これによって、納める消費税額が従来よりも増加するケースがあります。また、売手側は、適格請求書の交付に対応できる体制作りも必要です。

こうした負担を軽減するために、免税事業者や課税事業者に対する経過措置が設けられています。正しく制度を理解し、準備する必要があるでしょう。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

仕入税額控除の経過措置を利用できる期間と割合

仕入税額控除に関する経過措置の期間は、インボイス制度がスタートしてから6年間です。ただし、税額控除できる割合は、3年経過後に減少します。

経過措置を受けられる期間と割合

- 2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額相当額の80%

- 2026年10月1日~2029年9月30日:仕入税額相当額の50%

仕入税額控除の制度について理解を深めるために、まずは従来の消費税納付の流れを解説します。インボイス制度によりどのように変更になったのかを確認しましょう。

2023年9月30日までの消費税納付の流れ

例として、消費税の課税事業者が、4,000円で仕入れた商品を、消費者に1万円で売ったとします。消費税率が10%の場合、消費税額は下記のとおりです。

取引で発生する従来の消費税額

- 仕入先(売手側)に支払う消費税:4,000円×10%=400円

- 消費者から受け取る消費税:1万円×10%=1,000円

この課税事業者は、消費者から受け取った1,000円の消費税から、仕入先に支払った消費税額400円を差し引き、600円を税務署に納付。また、仕入先は、受け取った消費税額400円を納付します。

このように、売手側と買手側がそれぞれ納税することで、結果的に消費者が支払った消費税額1,000円が、全額税務署に納付されるというのが消費税納税の流れです。

同じ取引内容だとしても、仕入先(売手側)が免税事業者の場合、400円は納付されずに免税事業者の利益となります。

2023年10月1日からの消費税納付の流れ

インボイス制度開始後、売手側が適格請求書(インボイス)発行事業者で、適格請求書が交付・買手側で受領・保存されていれば、納税額や処理方法は従来とそれほど変わりません。

その一方で、仕入先(売手側)が免税事業者であったり、適格請求書の交付がなかったりする場合、買手側は仕入税額控除ができないため、消費者から受け取った消費税1,000円を全額、税務署に納めることになります(買手側が簡易課税を選択していない場合)。

ただし、経過措置の期間中は、たとえ売手側が免税事業者でも下記の控除が可能です。

インボイス制度の仕入税額控除を適用した控除額

- 2023年10月1日~2026年9月30日:400円×80%=320円

- 2026年10月1日~2029年9月30日:400円×50%=200円

つまり、上記の事業者は、2023年10月1日から2026年9月30日までの取引であれば「1,000円-320円=680円」、2026年10月1日から2029年9月30日までの取引であれば「1,000円-200円=800円」を税務署に納めることになります。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

仕入税額控除の経過措置の対象になる事業者

仕入税額控除の経過措置は、「免税事業者等」からの仕入があるすべての事業者が利用できます。事前の届出や申請は必要ありません。

なお、免税事業者等とは、具体的には下記の3つに該当する事業者または消費者です。

- 免税事業者

- 免税事業者とは、消費税の納付を免除されている事業者のこと。前々年の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、本人が課税事業者になることを選択しない場合、免税事業者となります。

免税事業者が「適格請求書発行事業者」になるためには、「消費税課税事業者選択届出書」と適格請求書発行事業者となるための「登録申請書」を納税地所轄の税務署長に提出する必要があります。ただし、2023年10月1日から2029年9月30日まで日の属する課税期間中に登録事業者として登録を受ける場合、免税事業者は、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はありません。登録申請書のみで課税事業者となる経過措置が設けられています。 - 適格請求書発行事業者の登録を行っていない課税事業者

- 消費税を納税している事業者を、課税事業者といいます。前々年の課税売上高が1,000万円以上の事業者は、課税事業者として消費税を納付する義務があります。ただし、適格請求書発行事業者の登録をしていないと、適格請求書を発行することはできません。

- 通常、課税事業者は適格請求書発行事業者になると考えられますが、手続きを怠った場合、適格請求書を発行できない可能性があるため、免税事業者が課税事業者に転向する際などは注意してください。

- 消費者

- 消費者とは、お金を支払って商品やサービスを購入する人のことです。一般的に消費者から仕入をすることはありませんが、インボイス制度上、仕入税額控除の経過措置の対象者として消費者も含まれます。なお、古物商など個人から商品を仕入れる事業者は、下記のすべての要件を満たせばインボイス制度の対象外になります。

古物商特例・質屋特例の要件

- 古物商または質屋であること

- 適格請求書発行事業者ではない者から仕入れた古物・質物であること

- 仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって棚卸資産(消耗品を除く)であること

- 一定の事項が記載された帳簿を保存すること

この場合、適格請求書を発行できない個人から中古品を買い取った場合でも、仕入税額控除を利用できます。買い取りの際に記入してもらうチェックシートなどで、相手が「適格請求書発行事業者でないこと」を客観的に明らかにしておくことも必要となるので注意してください。

課税事業者が経過措置の期間中に上記のいずれかと取引を行って消費税を支払った場合、支払った消費税額の一部が仕入税額控除の対象になります。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

仕入税額控除を受ける条件

免税事業者等からの仕入について、仕入税額控除を利用したい場合は、下記の2つの要件を満たす必要があります。

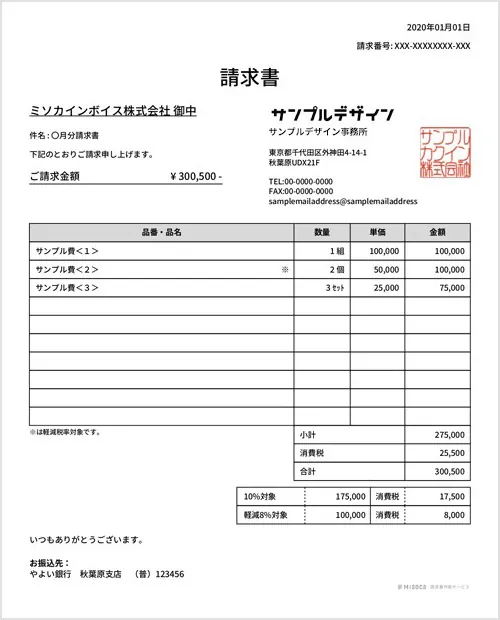

適格請求書と同じ項目の記載事項を満たす請求書

仕入税額控除を利用したい場合、本来は適格請求書を交付することのできない免税事業者等から、適格請求書と同じ項目の記載事項を満たす請求書等を受け取る必要があります。記載すべき項目は下記のとおりです。

請求書等に記載すべき項目

- 請求書等を作成した事業主の氏名または名称

- 取引年月日

- 取引の内容

- 税率ごとに分けて合計した取引の税込金額

- 請求書等を受け取る事業者の氏名または名称

請求書は、仕入先に交付してもらう必要があります。記載項目を伝えたうえで、対応を依頼してください。

規定の項目を記載した帳簿

仕入税額控除を利用するためには、要件を満たした帳簿を作成する必要があります。記載すべき要件は、下記のとおりです。

帳簿に記載すべき要件

- 課税仕入を行った免税事業者の氏名または名称

- 取引年月日

- 取引内容

- 経過措置の適用を受ける課税仕入である旨の記載(例:80%控除対象)

- 課税仕入の取引金額

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

経過措置期間中の会計処理上の注意点

インボイス制度では、経過措置期間中は免税事業者からの仕入について、消費税額の一部のみが税額控除の対象になるため、経理処理方法に注意が必要です。インボイス制度の経過措置期間中に免税事業者と取引をした場合の仕訳方法と、併せて知っておきたい税額の計算方法について解説します。

仕訳方法

インボイス制度で、経過措置期間中に対象取引があった場合は、支払った消費税の一部のみが仕入税額控除の対象になります。このような取引が発生した際は、下記のいずれかの方法で処理してください。

その都度処理する

個別に仕訳をする場合は、該当の取引について、本体価格と仮払消費税等の割合を調整することで対応します。

例えば、免税事業者から1万円の商品を仕入れた場合の仕訳方法は下記のとおりです。

| 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|

| 仕入 | 10,000円 | 現金 | 11,000円 |

| 仮払い消費税等 | 1,000円 | ||

| 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|

| 仕入 | 10,200円 | 現金 | 11,000円 |

| 仮払い消費税等 | 800円 | ||

経過措置期間中であっても、支払う金額である「11,000円」に変更はありません。ただし、税額控除の対象となるのが「80%=800円」のみであるため、仕入額に残りの20%分を上乗せして仕訳します。

期末にまとめて処理する

期末にまとめて処理する場合は、取引をした時点ではインボイス導入前と同じ仕訳を行います。そのうえで、期末に雑損失として、経過措置の対象にならない消費税分を差し引きましょう。

例えば、免税事業者から1万円の商品を仕入れた場合の仕訳方法は下記のとおりです。

| 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|

| 仕入 | 10,000円 | 現金 | 11,000円 |

| 仮払い消費税等 | 1,000円 | ||

| 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|

| 雑損失 | 200円 | 仮払い消費税等 | 200円 |

期末にまとめて処理をすれば、取引発生時の処理方法をこれまでと変える必要がありません。なお、弥生の会計製品ではこの方法に対応していません。

ただし、減価償却資産を取得した際に調整を行わなければならない可能性もあります。また、課税事業者と免税事業者の取引や、軽減税率と標準税率の取引が混在している場合などは、その都度個別に仕訳を行うのがおすすめです。

いずれにせよ、一度決めた処理方法を途中で変えるのは得策ではありません。あらかじめ事業内容に適した方法を定め、一貫した対応をとりましょう。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

インボイス制度の経過措置への対応方法を検討しよう

インボイス制度は、すべての事業者にとって影響があります。免税事業者との取引がある場合は、経過措置中の対応についても検討しなければなりません。取引先(売手側・仕入先)が免税事業者に該当するかどうかを確認しておくとともに、経過措置の適用となる取引の処理方法を検討しておきましょう。インボイス制度に対応している会計ソフトでは、多くの場合、経過措置中の仕訳についても対応可能です。ミスのない申告のために、会計ソフトの導入を視野に入れてみてはいかがでしょうか。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

【無料】お役立ち資料ダウンロード

「弥生会計 Next」がよくわかる資料

「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ