決算早期化とは?メリットや実現するためのポイントなどを解説

更新

決算は企業にとって経営成績や財務状況を確定するための重要な手続きです。その一方で、法人の決算は手続きが複雑であることに加え、作成しなければならない書類も多いことから、時間がかかってしまうケースも少なくありません。そのため、業務負担の軽減を実現するには、決算の早期化・効率化を目指す必要があります。

本記事では、決算早期化のメリットや決算早期化を阻害する要因について解説します。決算早期化を実現するためのポイントもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

決算早期化とは、決算手続きを早めて営業活動の成果や財務状況を明らかにすること

近年注目されている決算早期化は、決算手続きを効率化することで、企業の営業成績や財務状況を通常より早い時期に確定し、迅速に開示することを指します。自社の現状把握や予算計画の進捗確認などをスムーズに行えると共に、着実に利益を出せる体制づくりにもつながることが、決算早期化が注目されている主な理由です。

決算に必要な一連の工程が早期化することで、企業は事業の健全性や方向性を早く正確に把握し、迅速な意思決定を行うことにもつながります。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

決算は企業の経営成績と財務状況を確定するための重要な手続き

決算とは、企業の一会計期間の経営成績と期末時点の財務状況を明らかにする手続きのことです。一会計期間における収益から費用を差し引いて損益を計算し、事業年度末における資産・負債・純資産の状況を確定させます。決算時に企業の業績を明示するための書類として作成されるのが、貸借対照表や損益計算書といった財務諸表です。これらの書類を決算報告書、または決算書と呼ぶことがあります。財務諸表を作成することで、企業の経営状態を可視化するのが決算の役割といえます。

法人は、その企業の規模にかかわらず事業年度ごとに必ず決算を行わなければなりません。事業年度は1年以内の任意の期間で設定できますが(会社計算規則第59条2項)、多くの企業は1年を採用しています。事業年度ごとの会計期間で実施される年次決算(本決算)のほか、その中間地点で実施される中間決算、さらに半分の期間で実施される四半期決算、月々実施される月次決算が主な決算の種類です。

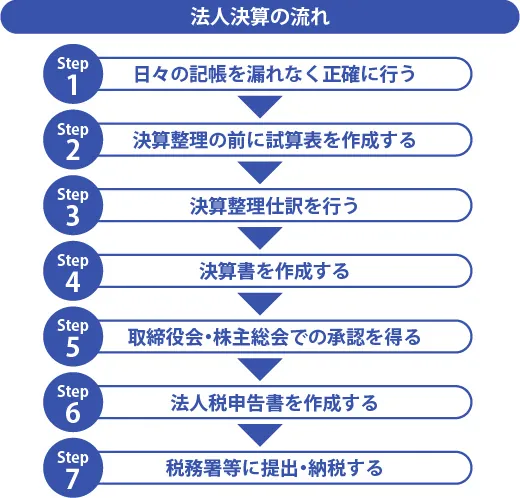

法人決算の流れ

法人における年次決算の基本的な流れは、大きく以下の7つのステップに分けられます。ここでは、法人決算の流れについてステップごとに詳しく見ていきましょう。

1 日々の記帳を漏れなく正確に行う

決算を行うには、あらかじめ当年度分の記帳をすべて終わらせておく必要があります。記帳完了後、帳簿のデータと実際の残高が一致しているかを確認することが重要です。

2 決算整理の前に試算表を作成する

記帳が完了した後は、試算表を作成しましょう。試算表とは、記帳の整合性をチェックするための集計表の役割を持つ書類のことです。試算表を作成し、試算表の借方・貸方の合計値が一致しているかを確認します。

3 決算整理仕訳を行う

試算表が完成した後に決算整理仕訳を行いましょう。決算整理仕訳とは、事業年度をまたぐ取引について、今期分と来期分に分けて整理する仕訳などのことです。入金や支払が来期になる取引などを確認し、帳簿を修正します。

4 決算書を作成する

決算整理仕訳が完了した後は、決算書を作成します。作成する具体的な書類は、貸借対照表や損益計算書、キャッシュ・フロー計算書です。なお、中小企業の場合はキャッシュ・フロー計算書の作成義務はないため、貸借対照表と損益計算書の2点のみを作成すれば問題ありません。

5 取締役会・株主総会での承認を得る

決算書の完成後、会社法によって定められている機関から決算書の内容について承認を得る必要があります。株式会社の場合は、原則として取締役会や株主総会で承認を受けます。ただし、株主総会については会計監査人が設置されていて一定の要件を満たす場合には承認不要で報告のみで足ります。

6 法人税申告書を作成する

確定した決算に基づいて納めるべき税額を計算し、法人税申告書を作成します。法人が申告する税金には、法人税、消費税、法人事業税、法人住民税などがあげられます。

7 管轄の税務署等に法人税申告書と決算書を提出し納税する

作成した法人税申告書を決算書と共に管轄の税務署等に提出し、確定した税金を納めます。各種税金の申告と納付の期限は、原則として、事業年度終了日の翌日から2か月以内です。

このように、法人の決算には多くの工数を要します。決算業務は毎年発生し、複雑な作業が多いため、手間と時間がかかり、他の業務に影響を及ぼす可能性があるでしょう。さらに、決算の後には各種税金の確定申告が控えています。確定申告の期限は決算日の翌日から2か月以内と定められているため、期限に間に合うよう遅滞なく決算業務を完了させなくてはなりません。決算早期化を実現するには、上の工程をできるだけ効率化し、業務をスムーズに進める必要があります。

こちらの記事でも解説していますので、参考にしてください。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

決算早期化のメリット

決算早期化を実現することによって、さまざまなメリットが得られます。それぞれのメリットについて、具体的に見ていきましょう。

企業の現状を迅速に把握し、適切な対策を講じることができる

決算早期化のメリットは、企業の現状を迅速に把握することにより、適切な対策をスピーディーに打ち出しやすくなることです。

決算早期化によってリアルタイムの経営状態が可視化されれば、より効果的に経営戦略を検討しやすくなります。たとえ優れた施策であっても、時期を逸してしまうと効果は薄れてしまいかねません。必要な対策を適切なタイミングで講じられることは、決算早期化の大きなメリットといえるでしょう。

決算業務を見直すきっかけとなる

決算早期化には、決算業務そのものを見直すきっかけになるメリットもあります。

決算時期を前倒しする過程において、業務のフローや内容を見直す必要に迫られ、無駄な作業、改善すべき課題、ミスの原因となりがちな工程などが見つかるケースも少なくありません。また、各工程を効率化するための改善策を積み重ねていく中で、決算業務全体の時間と手間が着実に軽減されていく他、人的ミスの抑止にも役立ちます。

人件費の削減につながる

決算早期化は、必要以上の人件費の削減につながることもメリットのひとつです。

決算早期化を図ることで業務効率化が進むと、おのずと従業員の作業時間は減少していくでしょう。決算期は経理業務における繁忙期ですが、効率良く業務を進められるようになれば、従業員の負担を増やすことなく必要最小限の人員で決算を完了させられます。結果として人件費の削減につながるだけでなく、経営データの作成など決算に付随する業務にリソースを割く余裕が生まれます。

金融機関や投資家からの信用・評価の向上につながる

決算早期化のメリットとして、金融機関や投資家などステークホルダー(利害関係者)からの信頼向上に寄与する点があげられます。

決算早期化によって、金融機関や投資家など、外部の第三者に会計資料の提示を求められた際にも、すばやく正確な情報を提供できます。決算において作成される決算書は、企業の経営状態などを外部に示すための重要な資料です。こうした重要な資料がすばやく提示されることは、ステークホルダーの評価を高めるうえで有効になります。また、適切な情報提供は企業の健全な経営体制を示すことになるため、外部からの信用度の向上にもつながるでしょう。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

決算早期化を阻害する要因

決算早期化にはさまざまなメリットがある一方で、現実的な問題として決算早期化を阻む要因がいくつかあるのも事実です。決算早期化を阻害する主な要因について見ていきましょう。

月末月初に業務が集中し、経理作業が滞ることがある

決算早期化を阻害する要因は、月末月初に経理部門へ業務が集中し、経理作業が滞ることです。

月末月初は、請求書の処理や月次決算など、業務量が増えるケースが少なくありません。さらに、期末には年次決算が重なることから、業務過多により経理作業が滞りやすくなります。決算早期化を実現したいと考えていても、業務量を鑑みると現実的ではないように感じる事業者も多いのではないでしょうか。経理作業が滞る原因の1つに、手書きや手入力による帳簿付けがあげられます。そのため、月末月初に限らず、普段から経理作業をいかに効率化するかがポイントです。

帳簿の締め切りに時間がかかる

帳簿の締め切りに時間がかかることも、決算早期化を阻害する要因です。

経理部門には日々複数の部署から伝票類が届きます。取引先から期日までに請求書が届かなかったり、伝票処理が迅速に行われない部署があったりすると、必然的に経理部門が処理を開始するタイミングも遅れがちです。結果として、帳簿の締め切りまで時間を要してしまう原因となります。

また、自社が連結決算をしている場合、自社だけでなく子会社や関連会社の情報も欠かせません。そのため、決算に必要な情報がなかなか得られず、決算早期化が困難になることも想定されます。いかに迅速かつ円滑に必要な情報を集め、勘定科目を早期に確定させるかがポイントになるでしょう。

経理部門の人材が不足している

経理部門の人材が不足していることも、決算早期化を阻害する要因の1つです。

近年は、多くの業界において採用難の傾向が顕著になりつつあることに加え、景気の影響から人件費削減を加速する必要に迫られている企業も少なくありません。結果として、経理部門の人材不足により決算業務の負担が大きくなっている可能性があります。

また、決算業務は経理部門でも難度の高い業務の1つです。相応の業務知識が求められることから、特定の経理担当者しか対応できず、作業が属人化している状況も考えられます。決算早期化を実現するには、こうした人材不足の問題についても対応策を検討する必要があるでしょう。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

決算早期化を実現するためのポイント

ここでは、決算早期化を実現するためのポイントについて解説します。具体的な4つのポイントについてそれぞれ詳しく見ていきましょう。

決算業務の棚卸を行う

決算早期化を実現するためのポイントは、現状の決算業務の棚卸を行うことです。

まず、決算業務の具体的な工程や担当者ごとの作業内容、作業量、所要時間などを洗い出し、業務内容を可視化します。業務内容を洗い出したら、業務負担の偏りや重複がないか、無駄な作業が発生していないかなどを点検していきます。従来は慣習的に続けていた作業であっても、あらためて可視化することで決算早期化のネックになっている部分などが見えてくるでしょう。

決算業務のプロセスを見直す

決算業務のプロセス全般を見直すことも、決算早期化を実現するためのポイントです。

決算業務において、形骸化したルールや無駄なやりとりなどがないかチェックしたうえで、不要と思われる工程・作業については削減も含めて検討しましょう。特定の工程や作業を削った際には、その後の業務に影響がないか検証する期間を設けることが大切です。なお、決算業務を進める中で特に支障がないことを確認した後、改善後のプロセスを正式に運用するのが望ましいといえます。

書類の期日を早めに設定する

経費精算書類や請求書など、帳簿の締め切りにかかわる書類の期日を早めに設定することも、決算早期化を実現するためのポイントの1つです。

決算に際しては、現金のやりとりがどのような理由で行われたのかを確認し、適切な勘定科目に振り分けなくてはなりません。必要な書類がそろっていない場合、どの勘定科目を用いるべきか判断できない状況に陥りがちです。結果として決算が確定できず、決算早期化も実現できない可能性があります。

なお、単に書類の期日を早めるだけでなく、なぜ早める必要があるのか、提出が遅れることによってどのような影響があるのかといった点を丁寧に伝えつつ、社内への周知を図っていく必要があります。必要な書類を遅滞なく提出してもらうことによって、決算内容を早めにまとめやすくなるでしょう。

会計システムを導入する

決算早期化を実現するためのポイントとして、会計ソフトの導入もあげられます。

会計ソフトを活用することで取引の記録や仕訳、計算、帳簿作成が自動化され、業務にかかる手間と時間を大幅に削減できる可能性があります。帳簿付けは表計算ソフトなどで行うことも可能ですが、手作業による入力には時間がかかるだけでなく、入力や計算のミスといったヒューマンエラーも起こりがちです。また、会計ソフトによっては初心者でも扱いやすいよう工夫されているため、業務の属人化を解消する効果も期待できるでしょう。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん

「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。

画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。

だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!

「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。

取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。

仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!

例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。

会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

決算の早期化に向けた第一歩は経理業務の効率化

年に一度の決算は複雑な工程があることに加え、膨大な工数を要します。そのため、決算早期化を実現するには、決算業務をできるだけ効率化し、作業にかかる時間を短縮していくことが大切です。業務の見直しや不要な工程の削減に取り組むと同時に、会計ソフトの導入によって日々の記帳を効率化していくことをおすすめします。こうした取り組みによって、決算業務の負担が軽減されるだけでなく、日常の経理業務をより効率的かつ正確に進められるようになるといった効果も期待できるでしょう。

決算をはじめとした会計処理の効率化のために、弥生のクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

【無料】お役立ち資料ダウンロード

「弥生会計 Next」がよくわかる資料

「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。

1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。

大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。

在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。

2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。