合同会社設立の流れは?自分で手続きする方法や必要書類、期間も解説

監修者: 森 健太郎(税理士)

更新

合同会社は、2006年5月施行の会社法によって生まれた会社形態です。株式会社よりも設立費用が少なく済むことなどから、個人事業主からの法人化や、1人で会社を設立したい場合などに、合同会社が選ばれるケースも増えています。

では、合同会社を設立するには、具体的にどのような手続きが必要なのでしょうか。

本記事では、合同会社の設立について、流れや自分で手続きする方法、登記申請に必要な書類のほか、設立にかかる費用についても解説します。

法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。

個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

合同会社は1人でも設立できる!設立する際の流れ

合同会社とは、出資者が会社の経営を行う会社形態の1つで、1人でも設立が可能です。株式会社も同様に1人で設立できますが、合同会社は株式会社に比べて設立手続きの手間がかからず、設立費用も抑えられることから、一人会社設立の際に選ばれる場合があります。

では、実際に合同会社を設立する際には、どのような手続きが必要なのでしょうか。合同会社を設立する際の基本的な流れをご紹介します。

合同会社を設立する際の流れ

-

STEP1.設立する会社の概要を決める

-

STEP2.法人用の実印を作成する

-

STEP3.定款を作成する

-

STEP4.出資金(資本金)を払い込む

-

STEP5.登記申請書類を作成する

-

STEP6.管轄の法務局で合同会社の登記申請を行う

1人での合同会社設立については以下の記事をご覧ください。

STEP1. 設立する会社の概要を決める

合同会社を設立するには、まず会社の基本事項を決める必要があります。主な項目は、以下のとおりです。

社名(商号)

社名は商号ともいい、会社の顔になる大切なものです。事業内容をイメージしやすい名前、会社の雰囲気を伝える名前、理念を込めた名前など、さまざまな決め方があります。個人事業主から法人化する場合は、屋号を引き継いでも問題ありません。社名の前後には必ず、「合同会社」という法人格を入れます。

所在地

所在地は、事業所の住所です。これはあくまで法律上の住所であるため、実際の事業活動地と異なっていても問題ありません。自宅のほか、レンタルオフィスやバーチャルオフィスなどの住所を登記する方法もあります。

事業目的

事業目的とは、その会社がどのような事業を行うのかを明示するものです。事業目的は定款にも記載され、取引先や金融機関が会社をチェックするときの判断材料にもなります。第三者がわかりやすいように、できるだけ明確で過不足のない内容を記載するよう心掛けましょう。

資本金

合同会社は、資本金1円から設立が可能です。ただし、金融機関の融資制度を利用する際には、売上などと共に資本金もチェックされます。極端に資本金が少ないと会社の資本体力がないと見なされ、融資が受けにくくなる可能性もあるため、適正な金額を設定するようにしてください。

設立日

会社の設立日は、法務局に設立登記を申請した日です。なお、登記申請書類を郵送した場合には、書類が法務局に到着して申請の受理された日が設立日となります。設立日は自由に決めることができるため、特定の日付にしたい場合は、その日にちを逆算して申請の準備をしておきましょう。

社員の構成

合同会社では、誰が代表社員なのかといった社員構成を決めなければなりません。代表社員とは、株式会社でいう代表取締役に相当します。もし1人で合同会社を設立するのであれば、自分が代表社員ということになります。

会計年度

すべての会社は、一定期間の収支を整理し、決算書を作成しなければなりません。会計年度(事業年度)は、この決算書を作成するために区切る年度のことです。

個人事業主の会計年度は1月1日から12月31日までと決まっていますが、法人の会計年度は1年を超えない範囲で自由に設定できます。

なお、会計年度の最後の月が決算月、最後の日が決算日となります。

合同会社の役員については以下の記事をご覧ください。

STEP2. 法人用の実印を作成する

設立会社の社名が決まったら、法人用の実印(代表者印)を作成します。法務局に設立登記の申請をするときには、会社の実印が必要です。

なお、設立登記をオンラインで行うなら実印の作成は任意になりますが、会社設立後に実印を使う場面は意外と多いものです。必要な時に困らないように、会社設立のタイミングで実印を作成しておくとよいでしょう。実印のほか、法人口座の開設に用いる銀行印と、請求書や納品書などに押印する角印(社判)もいっしょに作成しておくのがおすすめです。

STEP3. 定款を作成する

STEP1で決めた会社の基本事項の内容を基に、定款を作成します。定款とは、会社を運営していくための基本的なルールをまとめた重要な書類です。定款の作成は、会社設立の手順の中でも最も時間がかかるため、余裕を持って準備を進めましょう。

定款の作成方法には、紙と電子の2種類があります。

紙の場合は、印刷・製本した冊子に4万円の収入印紙を貼り、電子の場合は作成したPDFに電子署名を付与します。電子定款なら紙の定款で必要な収入印紙代がかからないため、最近では電子定款を選ぶケースも増えています。

なお、株式会社の場合は、作成した定款を公証役場に提出して認証を受けなければなりませんが、合同会社の場合は定款の認証が不要です。

合同会社の定款の作成方法については以下の記事をご覧ください。

STEP4. 資本金を払い込む

定款の準備ができたら、資本金を払い込みます。この時点では、まだ会社の登記が完了しておらず、会社名義の口座は作れないため、資本金の振込先は出資者の個人口座です。

登記申請をする際には、資本金の払い込みを証明する書類が必要になります。資本金の振り込みを終えたら、通帳の表紙と1ページ目、振り込み内容が記載されているページをコピーしておきましょう。

なお、合同会社の場合は株式会社と異なり、現金で資本金を受領することも認められています。その場合は、代表社員が作成した領収書でも払い込みの証明が可能です。

合同会社の資本金については以下の記事もご覧ください。

STEP5. 登記申請書類を作成する

次に、合同会社の設立登記申請に必要な書類を揃えます。合同会社の設立には、以下のような書類が必要です。

合同会社の登記申請に必要な書類

| 書類名 | 内容 |

|---|---|

| 定款 | 紙または電子定款。紙の場合は収入印紙代(4万円)が必要。 |

| 代表社員の印鑑登録証明書 | 代表社員個人の印鑑登録証明書。代表社員を複数にする場合は、全員の印鑑登録証明書が必要。 |

| 資本金の払い込みを証明する書面 | 定款に記した資本金を証明する書類。通帳のコピー(通帳の表紙・1ページ目・振込が記帳されたページ)を払込証明書に添付。 |

| 印鑑届書 | 会社の実印登録のための届書。オンラインで登記申請をする場合は不要。 |

| 合同会社設立登記申請書 | 登記に使用する申請書。 |

| 登録免許税の収入印紙 | 登記申請の際に納める収入印紙を、A4のコピー用紙などに貼付。 |

| 登記用紙と同一の用紙 | 登記事項で必要な項目をすべて書き出したもの。オンライン申請、QRコード付き書面申請によるデータ送信、CD-R・DVD-Rに記録しての提出も可能。 |

以上に加えて、場合によっては、「代表社員決定書」および「代表社員就任承諾書」「本店所在地および資本金決定書」なども必要になります。

また、登記申請は原則として出資者が行いますが、司法書士などの代理人によって行うことも認められています。代理人が行う場合は、上記の書類に加え、委任状も必要です。

合同会社の設立に必要な書類については以下の記事をご覧ください。

STEP6. 管轄の法務局で合同会社の登記申請を行う

提出に必要な書類を揃えたら、法務局へ提出し、法人登記を申請します。

会社を設立する際の法人登記申請は、書面で提出するほか、オンラインでも手続きが可能です。ただし、オンラインでの登記申請は法務省へ出向く手間はかからないものの、慣れていないとハードルが高いと感じる方もいるかもしれません。

登記申請後、不備がなければ1週間~10日程度で登記が完了し、無事に会社を設立できます。

法人登記の流れや合同会社を設立するメリットについては以下の記事、動画をご覧ください。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

合同会社を設立する際にかかる費用

合同会社を設立するには、所定の費用がかかります。合同会社設立にかかる費用は、最低限必要な法定費用と、その他の費用に分けられます。主な費用は、以下のとおりです。

合同会社設立にかかる主な費用

| 項目 | 金額 | |

|---|---|---|

| 法定費用 | 登録免許税 | 資本金額×0.7%、または6万円のどちらか高い方。 |

| 定款の収入印紙代 | 紙の場合は4万円、電子定款の場合は不要。 | |

| その他の費用 | 実印の作成代 | 一般的に3,000円程度。 |

|

印鑑証明書 (1部当たり) |

|

|

|

登記事項証明書 (1部当たり) |

|

- ※2025年4月30日時点

合同会社の設立に必要な法定費用

一般的に、会社設立にかかる法定費用とは、定款の認証代や登録免許税、収入印紙代などを指します。合同会社の場合、公証役場での定款の認証は不要となるため、法務局の手続きに必要な登録免許税と定款の収入印紙代が法定費用となります。

登録免許税は、法務局で登記手続きをする際に国に納める税金です。合同会社の登録免許税は、資本金額×0.7%または6万円のどちらか高い方のいずれかになります。資本金額×0.7%で算出した金額が6万円に満たない場合、登録免許税は一律6万円です。株式会社の設立にかかる登録免許税は15万円からであるため、合同会社の方が低く抑えられます。

また、定款を紙で作成した場合には、4万円の収入印紙代が必要です。電子定款であれば、収入印紙代はかかりません。ただし、電子定款を作成する際に、所定のソフトウェアやICカードリーダー/ライターといった機器を用意する場合には、一からすべて揃えると、収入印紙代ほどの費用がかかってしまうことがあります。

法定費用を抑えたい場合は、専門家による定款作成や電子署名が利用できるクラウドサービス「弥生のかんたん会社設立」などを使う方法もあります。

合同会社の設立にかかるその他の費用

合同会社を設立する際には、法定費用以外にも、実印の作成代や各種証明書の発行手数料などがかかります。例えば、会社の銀行口座を開設するときや融資の申し込みをするときには、「印鑑証明書」や「登記事項証明書(登記簿謄本)」といった書類も提出しなければなりません。証明書を発行する際の手数料は、上の表のように申請方法や受け取り方法によって異なります。

また、飲食業や建設業、美容業など業種によっては、事業開始にあたって許認可申請が必要になります。許認可を受けるには種類に応じて申請費用がかかるほか、資格や免許の取得費用が発生する場合もあるため確認しておかなければなりません。

そのほか、合同会社を設立する際の書類の作成や申請手続きを、司法書士や行政書士、税理士といった専門家へ依頼する場合には、それぞれ費用が必要です。ただし、税理士は会社設立後の顧問契約を前提に、司法書士や行政書士と提携して会社設立手続きを無料で引き受けてくれることもあるため、確認してみるとよいでしょう。

合同会社の設立費用については以下の記事をご覧ください。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

合同会社を設立した後に必要な手続き

合同会社設立後は、以下のような手続きも必要です。設立登記後からの提出期限が短い手続きもあるため、あらかじめチェックしておきましょう。

税金関係の手続き

会社には法人税をはじめ、さまざまな税金がかかります。設立登記が完了したら、会社の所在地を管轄する税務署に、「法人設立届出書」などの必要書類を提出しましょう。その後、都道府県税事務所と市町村役場にも、届出を忘れずに行ってください。

税金関係の提出書類

| 提出先 | 提出書類 | 提出期限 |

|---|---|---|

| 税務署 | 法人設立届出書 |

設立日から2か月以内 |

| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 |

事務所の開設日から1か月以内 | |

| 都道府県税事務所 | 法人設立・設置届出書 | 自治体によって異なる |

| 市町村役場 | 法人設立・設置届出書 | 自治体によって異なる |

社会保険関係の手続き

会社を設立したら、社会保険への加入は必須です。設立登記が完了したら、健康保険や厚生年金保険といった社会保険に加入するため、年金事務所に届出を行いましょう。

社会保険関係の提出書類

| 提出先 | 提出書類 | 提出期限 |

|---|---|---|

| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 |

事実発生から5日以内 |

| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 |

事実発生から5日以内 |

労働保険関係の手続き

従業員を1人でも雇用する場合は、労災保険の加入手続きが必要になります。また、労働者を雇用する事業は、農林水産業の一部を除き、業種や規模を問わず雇用保険の適用事業となります。雇用保険の適用対象となる労働者を雇用する場合は、ハローワークへの雇用保険関係の届出も必要です。

労働保険関係の提出書類

| 提出先 | 提出書類 | 提出期限 |

|---|---|---|

| 労働基準監督署 | 適用事業報告 |

速やかに |

| 保険関係成立届 | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 | |

| 労働保険 概算保険料申告書 | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 | |

| ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 |

適用事業に該当した日の翌日から10日以内 |

| 雇用保険被保険者資格取得届 |

対象者を雇い入れた月の翌月10日まで |

会社設立後に必要な手続きについては以下の記事をご覧ください。

法人口座の開設手続き

法人口座は、個人口座に比べて、開設時の審査に時間がかかります。そのため、法人設立登記が終わったら、できるだけ早く法人口座の開設手続きをしましょう。

法人口座の開設時には、法務局に登記されている会社情報が記載された「履歴事項全部証明書」や法人の「印鑑登録証明書」、手続きをする方の身分証明書などの提出が求められます。

法人口座の開設については以下の記事をご覧ください。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

個人事業主が合同会社設立を考えるタイミング

個人事業主として安定した売上を上げられるようになると、法人化して合同会社の設立を検討する方もいるでしょう。一般的に、個人事業主が法人化を考えることが多いのは、以下のようなタイミングだといわれています。

個人事業主が合同会社設立を考えるタイミング

- 年間での利益が800万円以上になったとき

- 事業を拡大したいとき

年間での利益が800万円以上になったとき

年間の利益が800万円以上の個人事業主は、法人化することで節税につながる可能性があります。

個人事業主の所得税は累進課税なので、所得が増えると段階的に税率が上がり、最大税率は45%です。その一方で、法人の所得にかかる法人税は、資本金1億円以下の法人の場合、所得が800万円以下なら15%、800万円を超える部分については23.2%です。そのため、利益が大きくなるほど、個人事業主よりも法人の方が税負担を抑えることができるといえます。

ただし、法人化によって節税につながるかどうかは、事業の状態や役員報酬の額などによっても異なります。「思ったほど節税できなかった」「個人事業主のころよりトータルの支出額が増えた」ということにならないように、法人化を検討する際は、税務の専門家である税理士に相談するといいでしょう。

事業を拡大したいとき

売上が安定し、事業を拡大したいと考えたときも、個人事業主が法人化を考えるのに適したタイミングといえます。

取引先や仕入先によっては、法人でなければ契約を結ばない企業や、個人事業主に対しては規模の大きな取引をしない企業もあります。法人化して社会的信用度が高まれば、それまで以上に事業を拡大できる可能性があるでしょう。

また、法人化すると、法人を対象とした助成金や補助金の申請が可能となり、資金調達の幅も広がります。

法人化については以下の記事をご覧ください。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

個人事業主が合同会社を設立するメリット

個人事業主が法人化する場合、株式会社と比べて設立費用が安く済むことや、定款認証が不要であることなどから、合同会社が選ばれるケースもあります。個人事業主が合同会社を設立すると、主に以下のようなメリットがあります。

個人事業主が合同会社を設立するメリット

- 社会的信用を得やすくなる

- 経費計上できる幅は広がり節税効果が高まる

- 会社が倒産した際の責任リスクを低減できる

- 社会保険への加入が可能になる

社会的信用を得やすくなる

個人事業主が合同会社を設立するメリットには、社会的な信用を得やすくなることがあげられます。

会社を設立する場合は、商号(社名)や住所、資本金などの情報を法務局に提出して登記しなければなりません。登記した内容は誰でも閲覧できるため、法人としての責任が発生し、社会的な信用度の向上に役立ちます。個人事業主とは契約を結ばない企業でも、合同会社を設立すれば取引ができるようになる可能性があるでしょう。

経費計上できる幅は広がり節税効果が高まる

個人事業主から合同会社に法人化することで、経費計上できる項目の幅が広がることもメリットです。

例えば、個人事業主には事業主本人への給与という概念がなく、売上から経費を引いた所得はすべて課税の対象となります。しかし、合同会社を設立すると、法人の資産と個人の資産は別のものとして扱われ、経営者は役員報酬を受け取ることになります。役員報酬は、一定の要件を満たせば経費にできるので、節税メリットとなるでしょう。

会社が倒産した際の責任リスクを低減できる

会社が倒産した際の責任リスクを低減できることも合同会社を設立するメリットの1つです。

個人事業主と法人では、倒産した際に事業上の責任を負う範囲が異なります。個人事業主の場合は無限責任となり、事業上の責任はすべて事業主が負わなければなりません。経営が悪化した際の仕入先への未払い金や、金融機関からの借入金、滞納した税金なども、個人の負債となります。

その一方で、合同会社の場合は、事業上の責任は限られた範囲の有限責任となり、原則、代表者個人がすべての責任を負う必要はありません。出資額以上の支払義務が発生せず、個人の資産は守られるため、万一の際のリスクを最小限にとどめることができます。

社会保険への加入が可能になる

社会保険に加入できることも、個人事業主が合同会社を設立するメリットといえるでしょう。

個人事業主が加入できるのは、国民健康保険や国民年金です。しかし、合同会社を設立すると、代表者も健康保険や厚生年金保険といった社会保険に加入することになり、国民健康保険や国民年金よりも充実した保障を受けられるようになります。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

個人事業主が合同会社で法人化するデメリット

個人事業主の合同会社設立には、いくつかのデメリットもあります。個人事業主からの法人化で合同会社設立を検討する際には、メリットだけでなくデメリットについても確認しておくことが大切です。

個人事業主が合同会社で法人化するデメリット

- 設立するための費用と手間がかかる

- 事務や決算手続きの負担が重くなる

- 赤字でも納税が必要になる

設立するための費用と手間がかかる

合同会社を設立するには、登録免許税をはじめとしたさまざまな費用のかかることがデメリットです。

また、定款の作成、設立登記申請、税金や社会保険関係の届出など、手続きの手間も多くなります。個人事業主が1人で合同会社を設立する場合、日々の業務の合間にこれらの設立手続きを進めなければいけないため、負担が大きいと感じるかもしれません。

事務や決算手続きの負担が重くなる

法人化すると、個人事業主に比べて事務作業の負担が大きくなることもデメリットといえます。

例えば、法人の決算や税務申告は個人の確定申告に比べて手続きが複雑なので、専門的な税務知識がないと自力で行うのは困難です。そのため、法人の決算申告は税理士に依頼することが一般的ですが、それでも個人事業主より事務作業は増えるでしょう。

赤字でも納税が必要になる

法人の場合、赤字であっても納税が必要なことはデメリットとしてあげられます。

個人事業主であれば、赤字の場合、所得税や住民税はかかりません。しかし、法人には、赤字であっても必ず納付しなければならない、法人住民税の均等割がかかります。

法人住民税は地方自治体に納める税金で、法人税割と均等割の2つに分かれています。

法人税割は法人税額を基に算出するため、赤字であれば税額は0円です。それに対して、均等割は資本金や従業員数によって金額が定められているため、たとえ赤字であっても納付しなければなりません。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

合同会社と株式会社との違いを把握してから設立する会社形態を選ぶ

現在、日本で新しく設立できる会社の形態は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類です。ただ、合資会社と合名会社は他の2つと比べると設立件数が少ないため、会社を設立する際には、合同会社か株式会社のいずれかを選んで設立するのが一般的です。個人事業主からの法人化を検討する場合も、基本的には、合同会社か株式会社のどちらかを選ぶことになるでしょう。

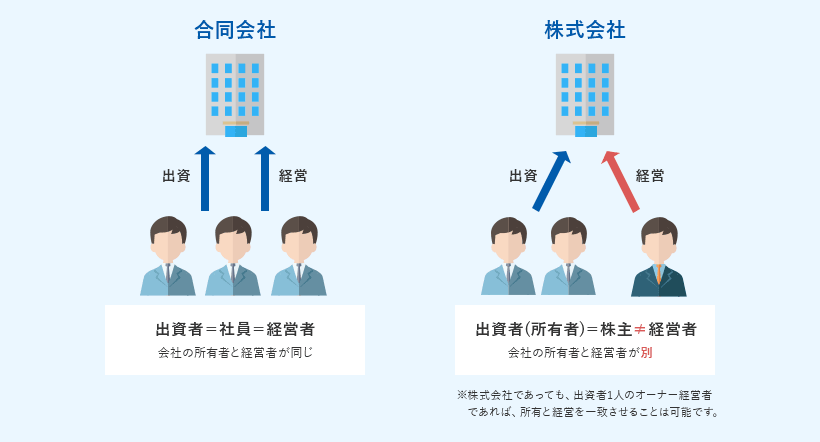

株式会社は、株式を発行して資金を集め、その資金を基にして経営する会社形態です。出資者である株主と法人の経営者の役割は切り離されており、会社の方針や重要事項を決定する際は株主総会を開催しなければなりません。それに対して、合同会社では、原則として出資者(社員)が経営を行います。所有と経営が一致しており、株主総会を開く必要はないため、スピーディーな意思決定が可能です。

また、合同会社と株式会社を比較すると、知名度や社会的信用度は株式会社のほうが高いといえます。それに対して、設立にかかる費用や手続き期間を抑えられるのは、合同会社のほうです。

会社設立を検討するときは、以下のような合同会社と株式会社の違いを把握したうえで、自社に適した会社形態を選ぶことが大切です。

合同会社と株式会社の違い

| 株式会社 | 合同会社 | |

|---|---|---|

| 意思決定 | 株主総会 | 社員総会 |

| 会社の所有者 | 株主 | 各社員 |

| 会社の経営者(業務執行者) | 取締役 | 業務執行社員(選任しない場合は社員全員) |

| 所有者と経営者の関係 | 所有と経営は分離 | 所有と経営は一致 |

| 役員の任期 | 通常2年、最長10年 | 任期なし |

| 会社の代表者 | 代表取締役 | 各社員(明示的な代表者として代表社員を定めることも可能) |

| 決算公告 | 必要 | 不要 |

| 定款 | 認証が必要 | 作成は必要だが、認証は不要 |

| 利益配分 | 出資割合に応じる | 出資割合に関係なく、定款で自由に規定できる |

| 設立手続きの費用 | 約17万円~ | 約6万円~ |

| 資金調達 | 株式など資金調達方法の幅が広い | 株式発行はできない |

合同会社と株式会社の違いについては以下の記事をご覧ください。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

合同会社を手軽に設立する方法

合同会社の設立は、株式会社に比べて時間や費用がかからないとはいえ、初めての方が実際に手続きをしようとするとそれなりに労力はかかります。合同会社設立の手間をできるだけ省きたい場合は、「弥生のかんたん会社設立」のご利用がおすすめです。

手軽に申請書が作れる「弥生のかんたん会社設立」を利用する

「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、株式会社や合同会社の設立時に必要な書類を自動生成できるクラウドサービスです。各官公庁への提出もしっかりガイドしますので、事前知識は不要。さらに、パソコンでもスマホでも書類作成ができます。

無料で利用が開始できコストを抑えて会社設立を始められます。

「弥生のかんたん会社設立」はこんな方におすすめ

「弥生のかんたん会社設立」は、特に次のような方におすすめです。

・初めて会社を設立する方

「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に従って入力を進めるだけなので、専門知識がなくても簡単に利用できます。初めて起業する方や、個人事業主から法人成りを予定している方にもぴったりです。

・手続きの手間や時間を省きたい方

「弥生のかんたん会社設立」は、必要情報を入力すると必要書類が自動で作成できるので、忙しい創業期に書類作成のために、まとまった時間を割けない方でも安心です。ステップごとに入力情報がクラウド上に保存されるため、隙間時間に少しずつ入力作業ができます。また、同一アカウントでログインすれば、パソコン、スマホを切り替えながら使うこともできます。

・会社設立にかかる費用を抑えたい方

「弥生のかんたん会社設立」は、収入印紙代(4万円)が必要な紙の定款ではなく、収入印紙が不要な電子定款を利用できるため、コストを大幅に抑えることができます。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

合同会社設立の流れを把握してスムーズに進めよう

合同会社は株式会社に比べてまだ新しい会社形態ですが、設立件数は徐々に増えてきています。株式会社より設立費用が抑えられ、より簡易に会社が設立できる点などから、会社設立の際に合同会社を選ぶケースも多くなってきました。会社の規模や事業内容、将来の目的などを踏まえ、自社に適した会社形態を選んで設立することが大切です。

合同会社を設立するには、さまざまな書類を作成する必要があります。会社設立の手続きをスムーズに進めるには、「弥生のかんたん会社設立」をご活用ください。「弥生のかんたん会社設立」なら、ステップに沿って必要情報の入力を進めるだけで、合同会社や株式会社の設立に必要な書類を自動で作成できます。作成した書類は、ダウンロードして各行政機関の窓口へ持参または郵送により提出することも、法人設立ワンストップサービスを利用して各行政機関にオンラインでの申請も可能です。

便利なクラウドサービスで、会社設立手続きを手間なくスムーズに進めましょう。

- ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

よくあるご質問

合同会社と株式会社では設立の手順は違う?

合同会社の設立手順は、基本的には株式会社の設立の手順と同じです。ただし、株式会社に比べて必要な書類が少ないことや定款の認証が不要なため、手間や時間、費用を抑えることができます。

詳しくは「合同会社は1人でも設立できる!設立する際の流れ」をご確認ください。

合同会社設立のメリットは?

合同会社のメリットは、株式会社よりも設立費用が抑えられ、設立にかかる時間が短い、迅速な意思決定が可能で会社経営の自由度が高いことが挙げられます。

また、決算公告の義務がなく、利益配分が自由に決められるといったメリットもあります。

詳しくは「個人事業主が合同会社を設立するメリット」をご確認ください。

合同会社設立のデメリットは?

合同会社のデメリットは、株式会社よりも知名度が低いことや株式上場ができないこと、資金調達の方法が限定されることなどが挙げられます。また、出資者(社員)同士が対立して、収拾がつかなくなると意思決定が困難になるおそれがあります。

詳しくは「個人事業主が合同会社で法人化するデメリット」をご確認ください。

合同会社と株式会社の違いは?

株式会社では、出資者(株主)が経営者に会社の経営を委任し、経営者が会社の業務を行います(所有と経営の分離)。

一方、合同会社は出資者自身が業務を執行する権限を持ち、会社の業務を行います(所有と経営の一致)。合同会社は、出資者と経営者が同一のため、株主総会を行わずに意思決定ができるので、スピード感が早く、自由度が高いことが大きな違いです。その他、設立費用や設立手続きの違いなどがあります。

詳しくは「合同会社と株式会社との違いを把握してから設立する会社形態を選ぶ」をご確認ください。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

この記事の監修者森 健太郎(税理士)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。

毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。

起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。