給与デジタル払いとは?メリット・デメリット・導入の流れを解説

更新

キャッシュレス決済の普及を背景に、給与の支払方法にも新たな選択肢が加わりました。2023年4月の労働基準法改正により、従来の現金支給や銀行振込に加えて、デジタルマネー口座への「給与デジタル払い」が解禁されています。この新しい方法の導入は、企業と従業員の双方にとって利便性の向上が期待できる一方で、運用にあたっては注意すべき点も存在します。

本記事では、給与デジタル払いの概要やメリット・デメリット、導入手順について詳しく解説します。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

給与デジタル払いは第3の給与支払手段

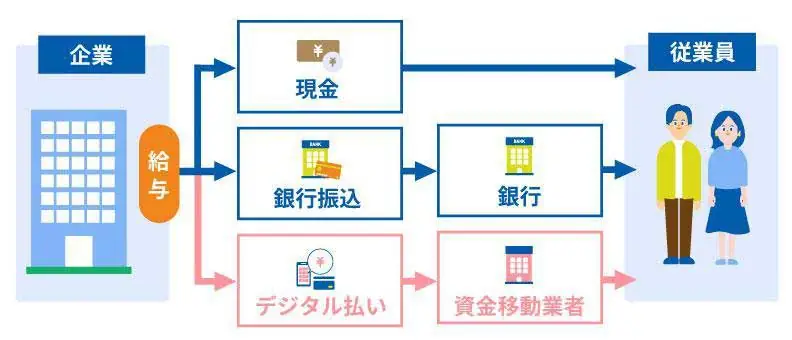

給与デジタル払い(賃金のデジタル払い、デジタル給与)とは、従業員の給与を電子マネーとして、スマートフォンの決済アプリやキャッシュレスサービスの口座に振り込む、新しい支払方法です。従来の現金支給や銀行振込に続く「第3の給与支払手段」として、2023年4月から制度がスタートし、既に導入している企業もあります。

給与デジタル払いでは、企業が従業員の同意を得たうえで、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(キャッシュレス決済サービスを提供する事業者)の口座に給与のすべてまたは一部を支払うことが可能です。キャッシュレス決済の普及や多様な働き方に対応するため、給与の受け取り方法として新たな選択肢が広がっています。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

給与デジタル払いのメリット・デメリット

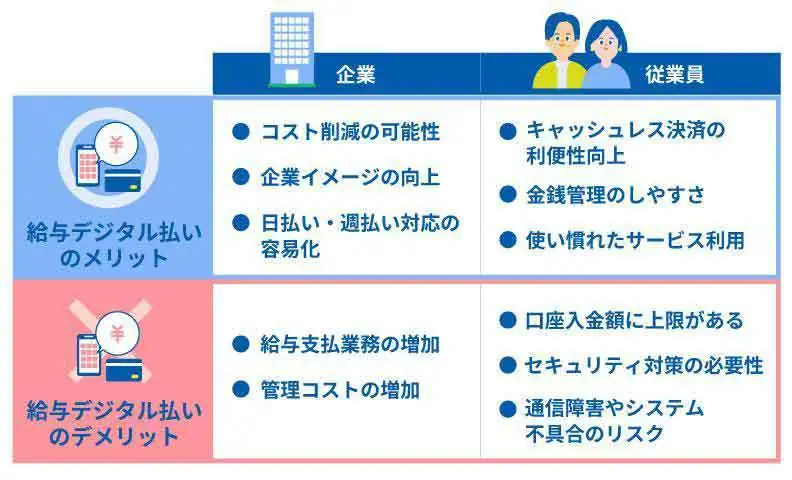

給与デジタル払いは、企業・従業員双方に新たな利便性を生む一方で、運用や管理面での課題もあります。企業側・従業員側それぞれのメリットとデメリットをまとめました。

給与デジタル払いの企業側のメリット

給与デジタル払いは、従来の現金支給や銀行振込とは異なる、新たな給与の支払方法です。この新しい方法を導入することで、企業はさまざまなメリットを得ることができます。ここでは、具体的に解説します。

コストを削減できる可能性がある

給与デジタル払いを導入することで、振込手数料を削減できる可能性があります。一般的に、資金移動業者への送金手数料は銀行振込よりも安価に設定されており、従業員数が多いほど経費削減の効果は大きくなります。

また、現金管理や輸送、帳票作成などにかかる間接的なコストも抑えられます。さらに、給与振込データの作成や管理が自動化されることで、経理担当者の業務効率化も期待できます。

企業イメージの向上につながる

給与デジタル払いの導入は、企業が社会の変化や多様性に柔軟に対応している姿勢を示すことにつながり、企業イメージの向上に寄与します。厚生労働省が公表した「令和6年度賃金のデジタル払いに関するニーズ調査 調査報告書」によれば、「賃金のデジタル払いが就労先選びの必須条件となる」と答えた人が23.7%、「検討条件の1つとなり得る」と答えた人が36.7%と、多くの求職者が給与デジタル払いに関心を持っていることがわかります。

新しい制度を積極的に導入することで、先進的な企業イメージをアピールでき、特に若年層やデジタルサービスに親和性の高い人材の採用にもプラスに働きます。結果として、優秀な人材の確保や雇用機会の拡大にもつながると期待できます。

-

参照:厚生労働省「令和6年度賃金のデジタル払いに関するニーズ調査 調査報告書

」※P31

日払い・週払いなどへも対応しやすくなる

給与をデジタル払いにすると振込手数料を抑えられる可能性があるため、日払い・週払いなどにも対応しやすくなります。従来の銀行振込では、手数料が高いために月払いとしていた給与も、手間やコストを抑えられるのであれば、従業員の働き方に合わせた柔軟な対応が検討できるでしょう。

給与デジタル払いの従業員側のメリット

給与デジタル払いは、企業側だけでなく、給与を受け取る従業員にとっても、さまざまなメリットをもたらします。ここでは、従業員の視点から見た主なメリットについて解説します。

キャッシュレス決済の利便性が上がる

給与デジタル払いを導入すれば、従業員は受け取った給与をそのままキャッシュレス決済サービスで即座に利用できるようになります。銀行口座から決済アプリへチャージする手間が不要になり、日常の買い物や飲食、交通機関の利用など幅広いシーンで、決済アプリで支払いできるようになります。

また、近年ではキャッシュレス決済を使って税金や公共料金の納付ができるサービスも増えており、給与デジタル払いによってさらに生活の利便性が高まります。普段から電子マネーやスマホ決済を利用している人にとっては、より便利で効率的なお金の管理が実現できます。

金銭管理がしやすくなる

給与デジタル払いを導入すれば、従業員は自分のライフスタイルやニーズに合わせて、給与の受け取り方を柔軟に選択できるようになります。例えば「毎月の給与のうち生活費はデジタル払い、貯金分は銀行振込」といったように、使う用途に応じて受け取り方法を分けて管理することが可能です。

従来のように銀行口座からキャッシュレス決済口座へ資金を移動させる手間もなくなり、給与が振り込まれた時点で用途別に管理できるため、家計管理や資金の振り分けがより簡単になります。また、アプリ上で残高や利用履歴をリアルタイムで確認できるため、日々の支出管理も行いやすくなります。

使い慣れたキャッシュレス決済サービスを利用できる

給与デジタル払いでは、従業員が利用しているキャッシュレス決済サービスと企業が選んだ資金移動業者が同じであれば、従業員は新たなアプリのインストールや複雑な手続きなしに、使い慣れたサービスでそのまま給与を受け取れます。受け取った給与を即座に日常の買い物や支払いに利用でき、キャッシュレス決済の利便性がさらに高まります。

ただし、デジタル給与の受け取りに利用できるのは、厚生労働大臣が指定した資金移動業者の口座に限られます。また、企業が導入する資金移動業者のサービスと従業員が普段利用しているキャッシュレス決済サービスが異なる場合は、希望するサービスの口座へ振り込みができない可能性もあります。

給与デジタル払いの企業側のデメリット

給与デジタル払いには多くのメリットがある一方で、企業側が認識しておくべきデメリットも存在します。ここでは、導入を検討する際に注意すべき点について解説します。

給与支払業務が増加する

給与デジタル払いは、従業員にとって魅力的な選択肢ですが、企業側には業務の負担増という課題もあります。

まず、給与デジタル払いは従業員が任意で選択するものであり、企業が一律で導入を強制することはできません。そのため、デジタル払いを希望しない従業員には、これまでどおり銀行振込などで給与を支払う必要があります。

さらに、デジタル払いを希望する従業員であっても、利用する資金移動業者によっては入金額に上限があるため、給与額によっては一部しかデジタル払いできないケースがあります。その場合、給与の一部はデジタル払い、残りは銀行振込といった複数の支払い手段を併用する必要が出てきます。

このように、従業員ごとに異なる支払い方法に対応しなければならないため、給与計算や振込処理が煩雑になり、管理工数や手数料の増加といった負担が企業に生じる可能性があります。

管理コストが増加する

給与デジタル払いを導入する場合、従業員の同意書や口座情報など、管理しなければならない情報が増えます。従来の給与支払いに利用していた銀行口座の情報などに加え、新たな情報についても、漏えいなどがないよう適切に管理できる体制を整えなければなりません。

給与支払方法の多様化に伴うフローの作成や、従業員ごとの支払方法の管理など、業務負担や管理コストが増加する可能性があります。

給与デジタル払いの従業員側のデメリット

給与デジタル払いは、従業員にとって利便性の向上という大きなメリットがある一方で、いくつか注意すべきデメリットも存在します。ここでは、デジタル払いを選択する際に、従業員が考慮すべきポイントについて解説します。

口座入金額に上限がある

給与デジタル払いで利用する資金移動業者の口座には、銀行口座とは異なり、入金できる金額に上限が設けられています。上限額は業者ごとに異なり、株式会社リクルートMUFGビジネスは30万円、PayPay株式会社は20万円、楽天Edy株式会社やauペイメント株式会社は10万円までとなっています(2025年6月時点)。

また、会社ごとに「労働者指定口座の受入上限額」が設定されており、上限を超えた分の給与は、あらかじめ従業員が指定した銀行口座に自動的に出金されます。その際、出金にかかる手数料が発生し、従業員が負担する場合もあるため注意が必要です。給与の全額をデジタル払いで受け取れない可能性があることは理解しておきましょう。

-

参照:厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について

」

セキュリティ対策が必要である

給与のデジタル払いを導入する企業は、従業員に対してセキュリティリスクについて注意を促す必要があります。電子マネーは送金が容易である一方で、不正利用や情報漏えいのリスクも伴います。特に、スマートフォンの紛失・盗難、決済アプリの不具合、第三者による不正アクセスなどのリスクについて、従業員が十分理解し対策できるよう、運用開始前の説明やマニュアル整備などの準備が求められます。

通信障害やシステムの不具合などのリスクがある

給与デジタル払いでは、指定資金移動業者が提供するキャッシュレス決済サービスを利用するため、通信障害やシステムの不具合が発生した場合、一時的にサービスが利用できなくなるリスクがあります。このようなトラブルが発生すると、給与の受け取りや支払いが滞る可能性があり、従業員の日常生活や資金管理に影響を及ぼすことも考えられます。企業には、万が一の障害発生時に備えた対応策や、従業員への十分な説明が求められます。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

給与デジタル払い導入の流れ

給与デジタル払いは、従来の銀行口座振込と比べて導入手続きが複雑です。スムーズに運用を開始するために、事前に導入のステップや必要な対応をしっかり確認しておきましょう。ここでは、給与デジタル払い導入の主な流れについてわかりやすく解説します。

1. 事前準備

給与デジタル払いを導入する前に、まずは従業員のニーズを確認することが重要です。制度の概要やメリット・デメリットをていねいに周知したうえで、希望するかどうかをヒアリングやアンケートで把握しましょう。

この段階で特に重要なのは、給与デジタル払いを希望しない従業員は、これまでどおり銀行口座で給与を受け取ることもできるという点を明確に伝えることです。強制ではなく、あくまで選択肢の1つであることを周知し、従業員の不安を軽減することで、スムーズな導入を実現できます。事前のニーズ把握をしっかり行えば、「せっかく導入したのに、あまり利用されない」といったミスマッチの防止にもつながります。

2. 労使協定の締結

給与デジタル払いの導入にあたっては、企業と従業員の間で労使協定を結ばなければなりません。労使協定を締結する際には、給与デジタル払いの対象となる従業員の範囲や、対象となる賃金の範囲とその金額、実施開始時期、指定資金移動業者の選定などについて合意が必要です。労使協定は、労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で締結されます。

3. 指定資金移動業者の決定

給与デジタル払いを実施するには、厚生労働大臣指定の資金移動業者の中から利用する業者を選定する必要があります。選定時には、各業者が提供するサービス内容や手数料、セキュリティ体制、サポート体制などを比較検討し、自社の運用方針に合った業者を選びましょう。併せて給与規程の改定も必要です。さらに、常時使用する労働者数が10人以上の事業所は、労働基準監督署への届出を行う必要があります。

給与規程の例文として以下のような記載になります。

- (賃金の支払方法)

-

-

1.賃金は、通貨で直接労働者に全額を支払う。ただし、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関に開設された労働者名義の預貯金口座に振り込む方法により支払うことができる。

-

2.労働者の同意を得た場合には、厚生労働大臣が指定した資金移動業者が提供する口座(以下「賃金デジタル払い口座」という)に対して賃金の全部または一部を支払うことができる。

-

3.

賃金デジタル払い口座への支払いにあたっては、法令および行政通達に基づき、以下の要件を満たすこととする。

- 厚生労働大臣が指定する資金移動業者であること

- 労働者の書面または電子的方法による明示の同意があること

- 賃金の全額が支払われること

-

4.前項の規定により賃金の支払いを希望する労働者は、会社所定の申請書を提出しなければならない。

-

給与デジタル払いが認められている指定資金移動業者

2025年6月現在、厚生労働大臣の指定を受け、給与デジタル払いに対応している資金移動業者は次の4社です。

- PayPay株式会社

- 株式会社リクルートMUFGビジネス

- 楽天Edy株式会社

- auペイメント株式会社

今後、対象となる事業者は追加される可能性があります。最新情報は厚生労働省のサイトでご確認ください。

- 社内制度の整備(マニュアル等)

- 運用開始の前に、社内の運用マニュアルを作成して、問題点について、自社での対応方法について整理しておきましょう。

例) -

-

1.

支払い手続き

- システム設定方法(給与ソフトとの連携)

- 資金移動業者へのデータ送信方法

- 支払いタイミング(給与支払日当日)

-

2.手数料負担(原則、会社負担)

-

3.

トラブル対応フロー

- 資金移動業者の障害・破綻時の対応

- 返金処理の手続き

- 労働者からの苦情・問い合わせ対応

-

4.

セキュリティ・個人情報保護

- ID・パスワード管理

- 不正アクセス対策

- 個人情報の取り扱い方針

-

5.

内部監査・コンプライアンス

- 年1回の運用状況確認

-

6.トラブル・苦情の記録と報告

-

4. 従業員へ運用開始の周知

労使協定の締結や給与規程の改定内容について従業員に説明し、給与デジタル払いの運用開始を社内に周知します。利用可能な資金移動業者の他、同意書や口座IDといった届出が必要な情報などについても、しっかりと告知しておきましょう。必要に応じて説明会などを開催することを推奨します。

5. 給与デジタル払い希望者からの同意書提出

給与デジタル払いを実施するには、従業員本人からの同意を得ることが求められます。希望者には「資金移動業者口座への賃金支払に関する同意書」を提出してもらいます。同意書の様式は法令で定められていませんが、企業ごとに求められる記載内容が異なる場合があるため、就業規則や社内運用に沿って項目を調整しましょう。一般的な記載項目は以下のとおりです。

-

- 内容確認および同意の有無

- 賃金のうち資金移動業者に移動する金額や範囲

- 指定資金移動業者の名称、サービス名、口座番号(アカウントID)、口座名義人

- 給与デジタル払いの開始希望時期

- 代替口座として指定する銀行名、預金種目、口座番号、口座名義人

厚生労働省が公開している同意書の参考例を活用すれば、記載内容の漏れを防ぎやすくなります。同意書を受理した後、記載された開始希望時期以降に給与デジタル払いが開始されます。

-

参照:厚生労働省「資金移動業者口座への賃金支払に関する同意書(参考例)

」

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

給与のデジタル払いでよくある質問

給与のデジタル払いは、利便性の高い新しい支払方法として注目されていますが、導入や利用にあたって不安や疑問を感じる方は少なくないでしょう。ここでは、企業や従業員から寄せられることの多い質問とその答えをまとめました。

指定資金移動業者が破綻したらどうなりますか?

指定資金移動業者が万が一破綻した場合でも、給与受取に利用していた口座の残高は、保証機関から弁済されるしくみになっています。ただし、具体的な弁済方法や手続きは資金移動業者ごとに異なるため、業者を選定する際には破綻時の対応内容を事前に確認しておきましょう。また、こうした保証制度や万が一の際の流れについては、従業員にもきちんと説明しておきましょう。

給与デジタル払いには必ず応じなければなりませんか?

給与デジタル払いは、企業にとっても従業員にとっても強制ではありません。あくまで、従来の現金、銀行振込に加えて選択できる「第3の給与支払手段」という位置づけです。

企業が給与デジタル払いの導入を検討する際は、まず労働者と使用者とが十分に話し合いを行うことが求められます。企業側は、デジタル払いのメリット・デメリットを従業員にていねいに説明し、そのうえで従業員が希望するかどうかを確認する必要があります。

従業員がデジタル払いを希望しない場合、これまでどおり銀行口座で給与を受け取ることが可能です。労使双方の合意があって初めて、給与デジタル払いは実現するものと理解しておきましょう。

従業員が希望するキャッシュレス決済サービスを利用できない場合は?

給与のデジタル払いに利用できる資金移動業者は、法令で認可された一部の業者に限られます。そのため、従業員が希望する決済サービスが対応していない場合は、企業が指定する対応業者の口座を新たに開設することが求められます。もし対応が難しい場合は、デジタル払いでの給与振込を一時的に見送るという選択肢もあります。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

給与デジタル払いなどで業務が増加するなら給与計算ソフトの導入を検討しよう

2023年4月の労働基準法改正により、給与のデジタル払いが可能になりました。利便性やコスト面でのメリットがある一方で、企業側では新たな支払方法への対応や管理業務の増加といった負担も発生します。円滑な運用を実現するには、業務フローや体制整備を事前にしっかり計画しておくことが重要です。

負担増加が懸念される給与計算関連業務を効率化させるには、弥生のクラウド給与サービス「弥生給与 Next」が役立ちます。

従業員ごとに給与・賞与の支給方法を設定することができ、PayPay給与受取による給与デジタル払いにも対応しています。給与明細や源泉徴収票のWeb配信もできるため、給与計算業務の手間や人的ミスが軽減されます。また、税金や保険料率の変更にも自動で対応するため、給与計算のたびに最新の料率や法令をチェックする必要がありません。自社に合った給与計算ソフトを活用して、業務負担の軽減を目指しましょう。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。