社会保険の電子申請とは?対象となる企業や手続きの方法について

更新

社会保険の手続きは、従業員の入退社や保険料の変更時などに欠かせない業務です。これまでは主に書類の作成や郵送によって行われてきましたが、近年では業務の効率化を図る手段として「電子申請」が注目されています。政府が推進するデジタル化の推進を背景に、一部の企業では電子申請が義務化されています。

本記事では、社会保険の電子申請について、基本的なしくみから対象となる企業、メリット・デメリット、実際の申請方法までを詳しく解説します。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

今なら「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

社会保険の電子申請とは?

社会保険の電子申請とは、インターネットを通じて社会保険や労働保険の各種手続きを行うしくみです。2020年4月からは、資本金や出資金が1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社などを対象に電子申請が義務化されています。

その一方で、義務化の対象外である中小企業や個人事業主も、任意で電子申請を利用することが可能です。また、企業の担当者だけでなく、社会保険労務士や社会保険労務士法人による代行申請も含まれます。電子申請を活用することで、従来の書面提出や窓口対応に比べ、手続きの効率化やコスト削減が期待できます。

-

参照:厚生労働省「2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます。

」

社会保険の電子申請義務化の対象となる企業

資本金や出資金などが1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社などは電子申請が義務付けられています。それぞれの企業形態について解説します。

資本金などが1億円を超える法人

社会保険の電子申請が義務付けられている法人として、まず挙げられるのが、資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人です。資本金だけでなく、出資金や拠出金も判断基準に含まれる点に注意しましょう。

この基準は、会社法上の大会社(資本金5億円以上または貸借対照表の負債総額が200億円以上)とは異なるため、形式上は中小企業に分類されそうな企業でも、本要件に該当する可能性があります。例えば、大規模な出資を受けていたり、特定の事業形態をとっていたりする企業は、電子申請の義務化対象となる場合があります。自社が該当するかどうか不明な場合は、顧問の社会保険労務士や関係省庁に確認することをおすすめします。

相互会社(保険業法)

社会保険の電子申請が義務付けられている法人には、保険業法第2条第5項に定められた相互会社も含まれます。主に保険会社がこの形態を採用しており、保険契約者が社員となって会社を運営する、独特の法人形態を持ちます。相互会社の場合は、従業員の数や資本金の額にかかわらず、すべての法人が電子申請の対象となります。多数の契約者を抱える相互会社では、電子化により迅速かつ正確な処理が可能になります。

投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)

投資法人とは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第12項に規定されている法人で、主として特定資産に投資し、運用することを目的として設立されます。投資家から集めた資金を不動産や有価証券に投資し、運用益を分配するしくみです。不動産投資信託(J-REIT)などが代表例であり、投資法人は会社型の投資信託として、透明性の高い運営や情報開示義務が課せられています。

社会保険の電子申請においては、こうした投資法人も義務化の対象となります。設立形態や規模にかかわらず、投資法人であれば、電子申請による手続きが求められます。

-

参照:厚生労働省「2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます。

」

特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

特定目的会社(TMK)は、「資産の流動化に関する法律」第2条第3項に基づき設立される法人で、特定の資産を保有・管理・処分する目的に特化しています。運営範囲は資産流動化計画に基づく業務に限定され、通常の営業活動は認められておらず従業員がいないこともあります。

特定目的会社は、不動産や債権などの特定資産を管理し、それらを効率的に運用・収益化するために設立される法人です。こうした会社は、資産運用において信頼性や透明性が重視される場面で、特に重要な役割を果たします。そのため、特定目的会社も社会保険の電子申請が義務化される対象となっており、効率的な手続き環境の整備が進められています。

社会保険の電子申請が義務化されている手続き

社会保険などの電子申請義務化は、上述した一定規模以上の法人や特定の法人形態における、健康保険・厚生年金保険、雇用保険、労働保険の主要な手続きに対して定められています。以下の表に、義務化対象となる主な手続きをまとめます。

| 保険の種類 | 手続き名 | 内容 |

|---|---|---|

| 健康保険・ 厚生年金保険 |

被保険者報酬月額算定基礎届 | 毎年7月1日現在の報酬月額を届け出る手続き。社会保険料の計算基礎となる |

| 被保険者報酬月額変更届 | 昇給や降給などにより報酬に大幅な変動があった場合に届け出る手続き | |

| 被保険者賞与支払届 | 賞与を支払った場合に届け出る手続き。社会保険料の計算対象となる | |

| 雇用保険 | 被保険者資格取得届 | 新たに雇用保険の被保険者となる従業員が発生した場合に届け出る手続き |

| 被保険者資格喪失届 | 従業員が退職などにより雇用保険の被保険者資格を喪失した場合に届け出る手続き | |

| 被保険者転勤届 | 雇用保険の適用事業所間で従業員が転勤した場合に届け出る手続き | |

| 高年齢雇用継続給付支給申請 | 60歳以降も働き続ける高年齢被保険者が、一定の要件を満たした場合に申請する給付金の手続き | |

| 育児休業給付支給申請 | 育児休業を取得する被保険者が、育児休業給付金の支給を受けるために申請する手続き | |

| 労働保険 | 年度更新に関する申告書(概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出金申告書) | 継続事業(一括有期事業を含む)を行う事業主が、毎年、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を申告し、納付する手続き。一般拠出金も含まれる |

| 増加概算保険料申告書 | 事業規模の拡大などにより概算保険料が増加した場合に届け出る手続き |

対象となる企業は、これらの手続きを電子申請で行うことが求められます。紙での申請は原則として認められず、e-GovやAPI連携システムを通じて対応しなければなりません。

-

参照:厚生労働省「2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます。

」

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

社会保険の電子申請のメリット

社会保険などの電子申請には、業務効率化やコスト削減など、数多くのメリットがあります。ここでは、企業が得られる利点を具体的に紹介します。

いつでも申請できる

従来の社会保険手続きは、年金事務所やハローワークなどの窓口が開いている時間に合わせて対応する必要があり、平日の日中に対応することが一般的でした。

それに対して、電子申請を活用すれば、24時間365日いつでも手続きが可能です。業務の合間はもちろん、早朝・夜間・休日など、自分のペースに合わせて柔軟に申請できます。時間にとらわれずに進められるため、余裕をもって正確な対応ができ、手続き漏れを防ぐことができます。

時間やコストを削減できる

紙での申請では、窓口や郵送による提出が一般的ですが、電子申請を活用すればオンラインでスムーズに手続きを完了できます。場所や時間にとらわれず提出できるため、時間の削減になるなど、より柔軟な業務運用が可能になります。さらに、郵送の必要がなくなることで、印刷代・封筒代・切手代などのコスト削減にもつながります。申請書類の控えもデータで保存でき、スマートな情報管理が実現できる点も大きなメリットです。

セキュリティ対策になる

社会保険の手続きでは、従業員の氏名、住所、生年月日、マイナンバーといった機密性の高い個人情報を多数取り扱います。電子申請にすれば、書類として持ち運んだり郵送したりすることがなくなるため、盗難や紛失を防げます。

電子申請は、安全性を高めるうえでも有効な手段です。不正アクセスやデータ漏えいといったサイバーリスクには引き続き対策が求められますが、高度なセキュリティ環境のもとで安心して手続きを行うことができます。

離職手続きがスムーズになる

2025年1月から、離職票はマイナポータルに登録している本人であれば、同ポータルを通じて受け取れるようになりました。企業が雇用保険の離職手続きを電子申請で行い、ハローワークの審査が完了すると、離職者本人のマイナポータルに離職票が自動送信されます。企業は離職票を郵送する必要がなくなり、離職者も企業からの到着を待つことなく、迅速に離職票を取得できるようになります。

人的ミスを削減し業務を効率化できる

API連携対応のソフトウェアを利用した電子申請では、入力内容をチェックする機能が備わっていることが多く、誤りがあった場合エラー表示されるなど、申請書の提出前にミスを発見・修正できるため、スムーズに手続きを完了できます。

さらにペーパーレス化の促進にも寄与します。紙の書類の印刷、仕分け、ファイリング、保管といった一連の作業が不要になり、これらの事務作業にかかる時間と労力を削減できるだけでなく、必要な情報にすばやくアクセスできます。API連携対応の外部ソフトを利用することで、データの一元管理も容易になり、情報共有もスムーズに行えるようになります。

外部連携API対応システムでさらにメリットが得られる

外部連携API(Application Programming Interface)に対応したシステムを利用すれば、社会保険の電子申請をさらに効率的に行えるようになります。例えば、労務管理や会計ソフトウェアに入力済みの従業員情報や給与データを活用することで、データを再入力することなく、そのまま電子申請ができます。

加えて、申請の審査状況の確認や公文書の取得といった操作も、ソフトウェア内で一元的に行えるため、業務の進捗管理がスムーズになります。申請ごとの到達番号と従業員データの紐付けも容易で、検索性や管理性の向上につながります。Webブラウザを介して複数画面を行き来する必要もなく、APIを活用して反復的な処理を自動化することで、大量の申請業務における手間と時間を大幅に削減できます。

ただし、使用するソフトウェアによってはこうした機能に一部対応していない場合もあります。外部連携APIの活用を考えている場合は、導入前に確認するとよいでしょう。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

社会保険の電子申請のデメリット

社会保険の電子申請には多くのメリットがある一方で、導入時の環境整備や未対応の手続き、不備時にかかる手間などのデメリットもいくつか存在します。

環境を整備する必要がある

社会保険の電子申請を始めるには、まず、手続きを行う企業や担当者の電子証明書(またはGビズIDプライム)の取得が必要です。これは、インターネット上で本人確認を行うための重要なもので、申請から発行までに数週間かかる場合もあります。

さらに、電子申請を行うための専用ソフトウェアのインストールや、既存の労務管理システムと連携させる場合には、その設定作業も行うなど環境を整備する必要があります。これらの環境整備にかかる労力やコストをあらかじめ把握し、社内で対応体制を整えましょう。

対応していない手続きもある

電子申請は利便性の高いしくみですが、すべての社会保険手続きに対応しているわけではありません。一部の手続きでは、現在も窓口への持参や、郵送での提出が求められます。例えば、特定の様式に限られた申請などは電子化の対象外となることがあります。手続きを行う際には、あらかじめ電子申請が可能かどうかを確認しておきましょう。

-

参照:厚生労働省「2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます。

」

不備があると時間がかかる

窓口で書類を提出する場合、その場で担当者が書類の内容をチェックしてくれる場合も多いため、軽微な不備であれば、すぐに修正して、その場で手続きを完了できます。

しかし、電子申請では、提出時にシステム側で形式的なチェック(入力漏れや必須項目の未記入など)は行われますが、内容の妥当性までは確認されません。そのため、提出されたデータはいったんシステム側で受け付けられますが、その後の審査段階で内容に不備が見つかると、後日、差し戻しや補正指示の連絡が来ます。企業は再度、内容を確認し、修正したうえで再申請を求められ、結果として手続き完了までに余計な時間を要してしまうことがあります。特に、締め切りが迫っている手続きや、迅速な処理が求められるケースでは、このタイムラグを考慮しておくようにしましょう。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

社会保険の電子申請の方法

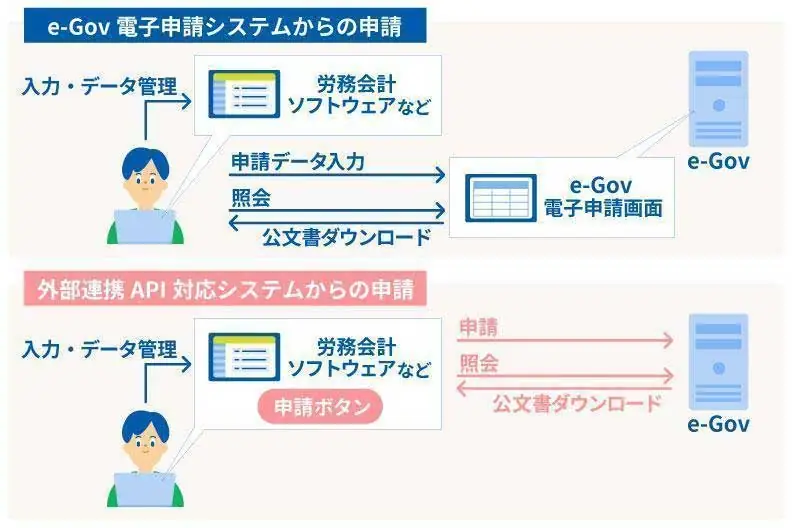

社会保険の電子申請には、主に2つの方法があります。

-

- e-Gov電子申請システムを利用する方法

- 外部連携API対応システムを利用する方法

GビズIDを取得している場合は、電子証明書は不要で、複数の行政サービスにも対応できます。e-Gov電子申請システムでは、Webサイト上でのアカウント登録と、電子証明書の添付が求められます。

外部連携API対応システムを使うと、労務会計ソフトなどから直接データ連携ができ、申請や進捗管理、公文書の取得まで一元的に行えます。

利用方法や認証手段によって必要な準備や運用方法が異なるため、自社の業務に適した方法を選びましょう。

1.e-Gov電子申請システムを利用する

社会保険の電子申請を行う方法として、e-Gov電子申請システムを利用するのが一般的です。政府が運営する電子申請の総合窓口であり、多くの社会保険手続きに対応しています。

利用するには、まずe-Govアカウントを取得し、e-Gov電子申請アプリケーションを自身のパソコンにインストールします。アカウント取得後、アプリケーションを起動し、取得したアカウントでログインすれば、申請手続きを進められます。

-

参照: e-Govポータル「e-Govのサービス

」

e-Gov電子申請システムとは別に、日本年金機構が提供する届書作成プログラムを利用する方法もあります。特定の社会保険手続きの届書作成に特化しており、より簡便に手続きを進めたい場合に便利です。

届書作成プログラムを利用する際は、マイナンバーカードまたはGビズIDが求められます。プログラムをダウンロードし、必要事項を入力することで届書の作成および電子申請を行えます。

ただし、届書作成プログラムは対応している届書の種類が限られています。例えば、資格取得届、資格喪失届、算定基礎届、月額変更届、賞与支払届、被扶養者(異動)届、国民年金第3号被保険者関係届など、主要な届書には対応していますが、より幅広い手続きに対応しているe-Gov電子申請システムの利用をおすすめします。

-

参照:日本年金機構「電子申請(届書作成プログラム)

」

2.外部連携API対応システムを利用する

この方法は、e-Govと連携できる機能を備えた給与計算ソフトや人事労務システムなどを導入している企業にとって非常に便利です。外部連携API対応システムを導入している場合、システム内ですでに入力している従業員情報や給与データなどを利用して、直接電子申請を行えます。e-Gov電子申請システムへ手入力する手間が省け、効率化することが可能です。

申請の手順は利用するシステムによって異なりますが、一般的には、システム内で申請に必要な情報を確認・修正し、指示に従って送信するだけで手続きが完了します。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

e-Gov電子申請システムと外部連携API対応システムの違い

社会保険の電子申請には、国のシステムであるe-Gov電子申請システムを利用する方法と、給与計算ソフトなどが提供する外部連携API対応システムを利用する方法があります。それぞれの違いを理解して、自社に最適な方法を選びましょう。

| 項目 | e-Gov電子申請システム | 外部連携API対応システム |

|---|---|---|

| 概要 | 国が提供する電子申請の総合窓口 | 給与計算ソフトや人事労務システムに搭載されている連携機能 |

| データの入力 | 個別にデータ入力が必要 | 既存の従業員情報や給与データを活用可能 |

| 連携 | 他のシステムとの連携機能なし | 各種システムと連携可能 |

| 利便性 | 手動入力の作業が多い | 入力作業の自動化・効率化が図れる |

| エラー削減 | 手入力によるミスが発生する可能性あり | データ連携によりヒューマンエラーを軽減 |

| 費用 | 基本的に無料 | システム利用料が発生する場合がある |

外部連携API対応システムは、給与計算や人事管理のデータと連携できるため、入力済みのデータをそのまま電子申請に活用できます。作業時間の短縮だけでなく、ヒューマンエラーの防止や業務の属人化の解消につながります。

労務担当者の負担を軽減し、法令対応もスムーズに行えるため、実務の効率化においてはAPI連携システムの活用がおすすめです。例えば「弥生給与 Next」のようなAPI対応システムを活用すれば、日々の給与計算業務から社会保険の電子申請までを一元的に管理でき、大幅な業務効率アップが期待できます。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

社会保険の電子申請に関するよくある質問

社会保険の電子申請に関しては、さまざまな疑問が寄せられます。ここでは、よくある質問とその回答を紹介します。

社会保険の電子申請は無料ですか?

社会保険の電子申請自体は基本的に無料です。国が提供するe-Gov電子申請システムは、だれでも無料で利用できます。

しかし、給与計算ソフトなどの外部連携API対応システムを新たに導入する場合は、そのシステムの利用料や初期費用が発生することがあります。また、電子申請を行う際には、申請者の本人確認のために電子証明書が必要となる場合があります。

電子証明書の発行には、別途費用が発生します。例えば、マイナンバーカードに搭載される公的個人認証サービスを利用する場合、カード発行自体は無料ですが、電子証明書の有効期限が切れた際の更新など、特定の状況では手数料が発生する場合があります。

外国籍の被保険者の氏名はどのように入力しますか?

電子申請における外国籍の被保険者の氏名入力には、e-Govの仕様により文字数制限があります。例えば、漢字欄は全角12文字以内、フリガナ欄は半角25文字以内で、姓と名の間にスペースを1文字入れます。ミドルネームがある場合やフルネームが長い場合は、ミドルネームを省略するか、氏または名にまとめて入力し、規定内に収めてください。

どうしても収まらない場合は、フルネームを記載した画像ファイルを添付する方法もありますが、窓口ごとに対応が異なるため、事前に提出先へ確認することをおすすめします。

電子申請による資格喪失時の保険証返却の方法は?

電子申請で資格喪失手続きを行った場合、健康保険証は電子申請完了後に郵送で返却します。加入先によって返却方法や必要書類が異なるため、事前に確認しましょう。例えば協会けんぽの場合、返却時には、電子申請の到達番号がわかる画面を印刷し、保険証と一緒に封入します。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

社会保険の手続きは電子申請を活用しよう

社会保険の電子申請は、企業に多くのメリットをもたらします。いつでも申請できる利便性に加え、時間やコストの削減、セキュリティの強化、さらに人的ミスの防止による業務効率化は、日々の労務管理を大きく改善します。特に、特定の一部の企業には電子申請が義務化されており、今後もその対象は拡大する可能性があります。

電子申請の方法としては、e-Gov電子申請システムを直接利用する方法のほか、外部連携APIに対応したシステムを使うことで、既存の給与データや人事情報と連携し、入力の手間を大幅に削減できます。これにより、申請作業をよりスムーズに行うことが可能です。

「弥生給与 Next」は、社会保険の電子申請に対応したクラウド給与ソフトです。給与計算から申請手続きまでを一元管理できるため、労務管理の効率化と担当者の負担軽減に貢献します。自社に合ったツールを活用して、業務の効率化を目指しましょう。

- ※ご契約のプランによって利用できる機能が異なります。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。