源泉徴収簿とは?必要性や作成手順 ・注意点をわかりやすく解説

更新

源泉徴収簿は、年末調整や税務調査時に必要な情報を整理し、従業員ごとの給与情報を一元管理するために重要です。本記事では、源泉徴収簿がどのような書類なのか、源泉徴収簿を正確に作成するための手順を詳しく紹介します。源泉徴収簿について正しく理解して、年末調整をスムーズに行いましょう。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

今ならAmazonギフトカード半額相当がもらえる「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

源泉徴収簿とは

源泉徴収簿は、企業が従業員に支払った給与や賞与、社会保険料などの控除額、源泉徴収した税額などを記録するための帳簿です。これにより、企業は給与の支払状況や控除内容を一元的に管理できます。

源泉徴収簿の作成や提出は、法的に義務付けられていません。しかし、年末調整の際に必要な情報を整理・確認するため、多くの企業で作成されています。

参照:国税庁「A2-2給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿の作成」

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

源泉徴収簿と源泉徴収票の違い

源泉徴収簿と源泉徴収票は、役割や使用目的が大きく異なります。

源泉徴収簿は、企業内部で使用される帳簿です。毎月の給与や賞与、社会保険料などの控除額、源泉徴収した税額などを詳細に記録します。これにより、年末調整を行うための基礎資料として活用されます。

その一方で、源泉徴収票は、企業が従業員に交付する証明書です。1年間に支払われた給与や賞与、源泉徴収された税額、社会保険料などの控除額が集計されて記載されています。従業員は自分の所得や源泉徴収税額を確認するために使用し、確定申告や各種手続きにも利用します。また、企業には年末調整を終えた後に源泉徴収票を発行する義務があり、翌年の1月31日までに従業員へ交付しなければなりません。退職者には、退職後1か月以内に発行する必要があります。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

源泉徴収簿の作成が求められる理由

源泉徴収簿は、年末調整を正確かつ効率的に行うために作成されます。これにより、年末調整時に必要なデータを迅速に集計することが可能です。また、毎月の給与明細を個別に確認する手間を省き、人為的なミスを防止します。

さらに、税務調査の際にも重要な役割を果たします。税務調査の実施の際に、税務署は企業の財務状況や従業員への給与支払状況を詳細に確認します。源泉徴収簿が適切に作成されていれば、調査に対してスムーズに対応でき、必要な情報を迅速に提供することが可能です。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

源泉徴収簿の作成に必要な準備

源泉徴収簿を作成するためには、以下の情報が必要です。

- 従業員の基本情報

- 控除関係の資料

- 最新の税額表

それぞれについて解説します。

従業員の基本情報

従業員の基本情報が不正確だと、年末調整や税務調査で問題が発生する可能性があります。具体的には、従業員の所属、職名、住所、生年月日などが必要です。源泉徴収簿は給与所得者ごとに作成されるため、全従業員の情報を整理しやすい形で管理することが重要です。従業員管理システムを導入することで、情報の入力や更新が容易になり、検索や集計も効率的に行えます。

控除関係の資料

主に以下の書類を従業員から提出してもらい、その内容を基にして源泉徴収簿に記入します。

- 扶養控除等(異動)申告書:従業員に扶養親族がいる場合、その扶養親族に対する控除額を申告するための書類です。扶養親族の人数や年齢に基づき、所得税の控除額が決まります。

- 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書:基礎控除や配偶者控除を適用するための書類です。従業員本人や配偶者の所得状況が記載されており、それに基づいて控除額が決まります。

- 保険料控除申告書:生命保険料や地震保険料など、従業員が支払った保険料に対する控除を申告するための書類です。年間の支払保険料の合計額が、所得税の控除額として反映されます。

- 住宅借入金等特別控除申告書:住宅ローンを組んでいる従業員が提出する書類です。住宅ローンの利息部分に対して適用される控除により、所得税の軽減を図れます。

このうち、扶養控除等(異動)申告書を除く3つは、いずれも年末調整の際に従業員から受け取るものであり、給与計算時点では提出の必要がありません。

最新の税額表

税額表は国税庁から毎年公表され、その年の給与や賞与から所得税を適切に源泉徴収するための基準となるものです。

2024年(令和6年)分の税額表は2023年9月22日に公表されました。税額表には、給与額や扶養家族の人数、社会保険料控除額などに基づく具体的な税額が詳細に記載されています。税額表を基にして、2024年1月から支払う給与から所得税を正確に控除することが可能です。 最新の税額表は国税庁のウェブサイトで確認できます。

参照:国税庁「令和6年分 源泉徴収税額表」

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

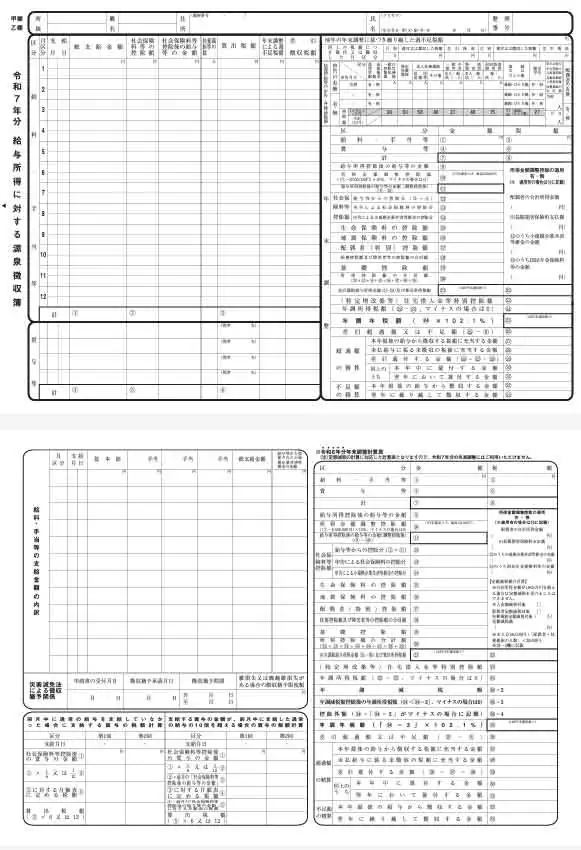

源泉徴収簿の作成手順

以下では、国税庁のウェブサイトからダウンロードできる「給与所得に対する源泉徴収簿」のフォーマットを基に、源泉徴収簿の作成手順について、ここでは、「毎月の給与計算」と、「年末調整」に分けて解説します。

参照:国税庁「令和6年分給与所得に対する源泉徴収簿」

毎月の給与計算における作成手順

1. 個人情報を記入する

個人情報には、従業員の「所属」、「職名」「住所」「氏名」「整理番号」が含まれます。整理番号は、企業が任意で付した番号です。 源泉徴収簿自体に提出義務がないため、必ずしも記入する必要はありませんが、記入しておくことで、後の処理がスムーズに進みやすくなります。

2. 給与・賞与情報を記入する

毎月支給された給与や賞与の総支給額を記録し、それに対する社会保険料などの控除額も併せて記載します。各月の支給額と控除額を正確に把握し、適切な源泉徴収を行うために、「支給月日」「総支給金額」「社会保険料控除後の給与等の金額」などを月ごとに詳細に記入することが重要です。年途中で転職者がいる場合、新しい勤務先は前職の給与を合算して年末調整を行います。源泉徴収簿の空欄には前会社の給与や社会保険料、所得税を記載し、正確な年収と税額を計算します。

年末調整における作成手順

1. 給与所得控除後の金額を計算する

すべての給与と賞与を合計し、「給与所得控除後の給与等の金額」を計算して記入します。給与所得控除は、給与所得者が受け取る給与から一定額を控除することによって、課税対象となる所得を減らす制度です。この計算によって得られた金額が、その年の課税対象となる基本的な所得額となります。控除額は従業員の給与に応じて変わるため、注意が必要です。

参照:国税庁「 No.1410 給与所得控除」

2. 扶養親族等の控除額を計算する

従業員に扶養親族がいる場合、その人数や状況に応じて扶養控除額を計算する必要があります。扶養控除は、納税者が扶養している親族がいる場合に適用される税制上の優遇措置であり、所得税の負担を軽減します。従業員から提出された扶養控除等(異動)申告書を基に、扶養親族の数やその種類を確認し、同時に本人が障害者であるなどの申告に応じて、控除を適用してください。

3.保険料控除申告書の情報を記入する

従業員から提出される保険料控除申告書には、生命保険料や地震保険料などの各種保険料の控除情報が記載されています。これらの情報を正確に転記することで、従業員の税額計算が正しく行われ、適切な控除が適用されます。

4.算出所得税額を計算する

「給与所得控除後の給与等の金額」から「所得控除額の合計額」を差し引いた金額を「差引課税給与所得金額」に記入します。次に、所定の税率を適用して「算出所得税額」を計算し、記入します。課税給与所得金額によって税率が異なるので、国税庁の「算出所得税額の速算表」を参考にしてください。

参照:国税庁「令和6年分の年末調整のための算出所得税額の速算表」

5.税額を計算する

「算出所得税額」から「住宅借入金等特別控除額」を引いて「年調所得税額」を計算します。2024年分は定額減税があるため、「年調所得税額」から「年調減税額」を引き、102.1%(復興特別所得税)を乗じて「年調年税額」を求めます。最後に、既に源泉徴収された税額と実際に支払うべき税額との差異(過不足)を確認してください。不足している場合は追加で徴収し、過剰である場合には還付手続きを行う必要があります。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

源泉徴収簿を作成する際の注意点

源泉徴収簿を作成する際は以下の点に注意しましょう。

個人情報保護法にのっとって慎重に扱う

源泉徴収簿には、従業員の氏名、住所、給与額、控除額など、多くの個人情報が記載されています。これらの情報は、個人情報保護法に基づいて厳重に管理しなければなりません。

万が一、漏えいすると、多額の損害賠償金を支払わなければならなくなる可能性があります。さらに、個人情報保護法に違反し、個人情報保護委員会の改善命令にも違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性もあります。したがって、源泉徴収簿の作成および管理にあたっては細心の注意を払い、適切なセキュリティ対策を講じることが重要です。

参照:個人情報保護委員会「個人情報取扱事業者等が個人情報保護法に違反した場合、どのような措置が採られるのですか」

作成から7年間保存する

源泉徴収簿は年末調整の根拠として利用された場合、税務調査などで必要となる可能性があるため、保存する必要があります。保存期間については明示されていませんが、7年間が推奨されます。源泉徴収簿は紙媒体だけでなく、電子データとしても保存することが可能です。電子データとして保存する場合には、適切なバックアップを取り、データの改ざんや紛失を防ぐためのセキュリティ対策を講じる必要があります。

参照:国税庁「No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間」

参照:国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

源泉徴収簿を適切に作成して年末調整に備えよう

源泉徴収簿は、企業が従業員ごとの給与や控除額、源泉徴収税額を一元管理するための帳簿です。正確に作成することにより、年末調整の際に必要な情報を整理でき、迅速かつ正確に税務手続きを実現できます。特に、給与所得控除後の所得額や各種控除額を適切に反映させることが重要です。また、税務調査などで必要となる可能性があるため、7年間は保存しなければなりません。個人情報保護を徹底し、最新の税額表に基づいて作成することで、円滑な年末調整が可能になります。

弥生のクラウド給与サービス「弥生給与 Next」は、給与の自動計算や明細書のWeb配信、年末調整に必要な各控除申告書データのWeb回収、法定調書の作成など、給与業務全般を効率化できるツールをそろえています。源泉徴収簿の正確な作成と管理にぜひ活用してみてください。

- ※2024年10月時点の情報を基に執筆しています。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。