時間外労働とは?36協定の上限規制や残業代の計算方法を解説

更新

働き方改革関連法の改正により、時間外労働の上限規制が2019年4月(中小企業では2020年4月)から施行されました。この規制に違反すると罰則が科されるため、正しい理解が必要です。

本記事では、人事担当者をはじめ、上限規制を正しく理解しておく必要がある方に向けて、時間外労働の定義や、上限規制が導入された背景について詳しく解説します。また、時間外労働の上限や割増賃金率の変更点など、把握しておくべき重要事項も紹介します。さらに、業務効率化による長時間労働削減の方法についても取り上げていますので、ぜひお役立てください。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

今ならAmazonギフトカード半額相当がもらえる「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

時間外労働って?上限規制との関係性も解説

時間外労働には法的な定義が存在します。さらに、働き方改革関連法の改正に伴い、時間外労働には上限規制が設けられました。時間外労働の定義およびその上限規制が設けられた背景について解説します。

時間外労働の定義

時間外労働とは、労働基準法に基づき定められた「法定労働時間」を超過する労働行為を指します。

法定労働時間は、1日8時間・週40時間と規定されています。また、休日は週1日以上、もしくは4週間のうち4日以上と定められており、これが「法定休日」です。

法定休日に従業員を就業させた場合、それは「休日労働」に該当します。その一方で、法定休日に該当しない休日は「法定外休日」と呼ばれます。法定外休日において法定労働時間を超える勤務が行われた場合、それは時間外労働に該当します。

時間外労働を行う場合、36協定の締結と、所轄労働基準監督署への36協定届の提出が必要です。なお、時間外労働に対する割増賃金は、60時間以内については25%、60時間超の場合には50%の割増率が適用されます。時間外労働にかかる割増賃金は、休日労働および深夜労働に関する割増賃金とは異なる計算方法が適用されるため注意しましょう。

参照:e-Gov 法令検索「労働基準法三十二条」

e-Gov 法令検索「労働基準法三十五条」

厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金が引き上げられます」

労働時間について、こちらの記事で解説しています。

なぜ上限規制が取り入れられたのか?

時間外労働の上限規制は、従業員のワークライフバランスを維持するために取り入れられました。

政府は働き方改革の一環として、従業員の健康や家庭生活への影響を最小限に抑えるべく、長時間労働の是正に取り組んでおり、時間外労働の上限規制はその対策の一部として位置づけられています。さらに、「有給休暇の確実な取得」「フレックスタイム制の拡充」「DXを含む作業効率化ツールの導入」など、長時間労働を防ぐための働きやすい環境作りも実施されています。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

時間外労働と36協定の関係性とは?

36(サブロク)協定とは、労働基準法第36条に基づく協定です。企業が1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて労働させたり、休日労働をさせたりすることは、労働基準法違反となります。このため、事前に労使間で36協定を締結し、36協定届を所轄労働基準監督に提出することで、時間外労働や休日労働を可能にします。36協定では、時間外労働を行う業務の種類や、時間外労働の上限などについて定めます。

参照:e-Gov 法令検索「労働基準法三十六条」

厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「時間外労働の上限規制わかりやすい解説(P.3)」

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

時間外労働の上限規制について解説!何時間までOK?

時間外労働の上限規制には、いくつかの注意点があります。具体的な上限時間や要件などを正しく把握しましょう。

36協定における時間外労働の上限の詳細

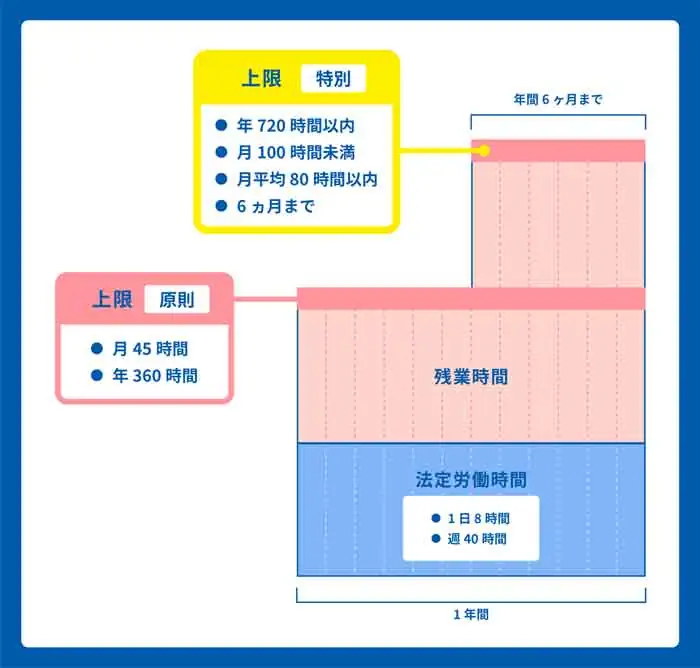

36協定で定める時間外労働の上限は、月45時間・年360時間です。さらにその上限を超える場合、特別条項付き36協定を結ぶ必要があります。特別条項付き36協定における時間外労働の上限は以下のとおりです。

- 年720時間以内(時間外労働のみの時間)

- 月100時間未満(時間外労働+休日労働時間の合算)

- 2か月~6か月の複数月平均80時間以内(時間外労働+休日労働時間の合算)

- 時間外労働が月45時間を超えられるのは年6か月まで

参照:厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説(P.2)」

36協定が適用除外される従業員・業種とは?

従業員の中には、時間外労働の一部または全部が免除される場合があります。時間外労働が免除される場合は以下のとおりです。

- 18歳未満の場合(労働基準法第60条):時間外労働は認められていません。

- 育児・介護のために申し出があった場合(育児・介護休業法第17条・第18条):月24時間、年150時間を越える時間外労働は命じることができません。

- 申し出があった妊産婦の場合(労働基準法第66条):時間外労働は認められていません。

また、一部の業種については、通常の上限規制が適用されません。適用されない業種と除外内容は以下のとおりです。

- 工作物の建設の事業(災害時の復旧・復興事業):月100時間未満、2か月~6か月の複数月平均80時間以内の上限規制が除外されます。

- 自動車運転の業務:月100時間未満、2か月~6か月の複数月平均80時間以内、時間外労働が月45時間を超えられるのは年6か月までの上限規制が除外されます。さらに年間の時間外労働の上限が960時間となります。

- 医業に従事する医師:月100時間未満、2か月~6か月の複数月平均80時間以内、時間外労働が月45時間を超えられるのは年6か月までの上限規制が除外されます。さらに年間の時間外・休日労働の上限が、医療機関の水準に基づき、960時間または1,860時間となります。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

時間外手当の割増賃金率も改定に

2023年4月1日より、企業規模に関係なく時間外労働の割増賃金率は、月60時間以下の場合25%、月60時間を超える場合50%となりました。企業は賃金コストが増加しないよう、長時間労働を抑えるための対策が必要です。

また、時間外労働が深夜労働の場合、深夜割増賃金率25%も適用されます。そのため、月の時間外労働が60時間超、かつ深夜に労働する場合、割増賃金は合計75%となります。企業は、コスト管理と従業員の労働環境改善を両立させる取り組みが必要です。

参照:厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」

残業代の計算例

具体的な事例を基に残業代のシミュレーションを行います。例えば、月給200,000円、1日の所定労働時間が8時間、月平均所定労働日数が20日で 、時間外労働が70時間の場合(うち60時間超えた10時間がすべて深夜労働)は、 残業代の計算は以下のとおりです。

基本条件

- 月給:200,000円

- 1時間当たりの賃金: 200,000円÷(8時間×20日)=1,250円

- 割増率:時間外労働25%(1.25)、60時間超え50%(1.5)、深夜労働25%(0.25)

まず、60時間分は時間外労働の基本割増率25%を適用し、それを超える10時間については50%の割増率が適用されます。また、これら10時間がすべて深夜労働に該当するため、さらに25%の深夜割増が加算されます。

- 時間外労働60時間(25%割増)

1,250円 × 0.25 × 60時間 = 18,750円 - 60時間超え10時間(50%割増)

1,250円 × 0.50 × 10時間 = 6,250円 - 深夜労働10時間(25%割増)

1,250円 × 0.25 × 10時間 = 3,125円

総残業代は、以下のとおりです。

基本時給(1,250円)× 70時間 + 各割増分 =

1,250円 × 70時間 + 18,750円 + 6,250円 + 3,125円 = 115,625円

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

時間外労働の上限規制に違反したらどうなる?

36協定で定めた時間外労働の上限を超えて従業員を働かせた場合、企業には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます(労働基準法第119条第1号)。また、労働基準関係法令に違反した企業は、厚生労働省のホームページで企業名や違反内容が公表されます。公表されれば社会的信用が低下し、取引先との関係に支障が出るおそれがあります。さらに、ハローワークでは、法令違反をした企業の新卒求人を一定期間受理しません。このように違反すると、企業の経営に多大な悪影響が出る可能性があるので、上限規制は遵守しましょう。

参照:e-Gov 法令検索「労働基準法百十九条」

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「事業主のみなさまへ」

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

時間外労働を減らし、従業員の健康を守るには?

時間外労働を減らすにはまず、労働時間と業務内容の把握を最優先し、長時間労働の削減に対する意識を社内で共有することが大切です。従業員の意識を変えるために、管理職が定時退社や有給休暇の取得を率先して実践することが推奨されます。

また、業務フローの見直しも重要です。特定の従業員にしかできない業務がある場合、その従業員に業務が集中し、時間外労働が増える原因になります。従業員の育成や業務のマニュアル化を進め、だれでも対応可能な業務を増やすことで、負担の均等化が図れます。

さらに、フレックスタイム制やテレワークなど柔軟な勤務形態を導入も効果的です。従業員が自分のライフスタイルや体調に応じて働ける環境を整えられます。

人員を増やす

時間外労働を減らすためには、人材不足の解消も重要です。新たな社員の採用、繁忙期に外部委託や派遣・パートの採用をするなど、状況に応じて増員を行いましょう。特に建設業など、業務量に対して人員が少ない傾向にある業種では、業務と人員のバランスを調整し、長時間労働を避けることが求められます。

ツールやDXで作業効率をアップさせる

ツールの導入などにより作業効率を向上させ、長時間労働の改善を図ります。例えば、以下の方法によって業務の効率化が可能です。

- タスク管理ツールの導入

- 事務作業の一部を自動化

- 紙のマニュアルや資料をデジタル化しクラウドで共有

- オンライン会議の導入

- プロジェクト管理ツールの導入

ノー残業デーを作る

ノー残業デーを設けることで、従業員が定時退勤しやすい環境作りが可能です。残業が禁止されていると意識することで、勤務時間内に終わらせようと作業効率化に努めるようになります。また、残業を事前申請制にすることで、従業員の残業に対する意識の変化が期待できます。残業の内容を上司が確認することで、部下の残業時間や残業が発生しやすい業務を把握可能です。これらの対策で社内全体の意識が変わり、残業時間の減少につながります。

勤怠管理システムの導入

勤怠管理システムの導入は、残業を減らすために効果的です。リアルタイムで残業時間が可視化されるため、時間外労働への注意が促されます。時間外労働の上限が近づくと通知する機能がついたシステムを使用すると、さらに気づきやすくなります。また、勤怠管理システムは正確に勤怠を管理するため、残業時間の虚偽報告の防止にも役立ちます。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

時間外労働の上限規制と働き方改革で押さえるべきポイント

従業員に時間外労働をさせる場合、36協定を締結し、所轄労働基準監督署に36協定届を提出する必要があります。時間外労働の上限は月45時間、年360時間までです。ただし、特別条項付きの36協定を締結することで、この上限を超えることが可能です。

しかし、36協定に違反して上限を超えて労働させた場合、罰則の対象となるだけでなく、企業名が厚生労働省のホームページに公表され場合があります。これにより、企業としての社会的信用が低下するおそれがあるため、上限を必ず守ることが重要です。時間外労働を抑制し、長時間労働を削減するためには、社内の意識改革、業務フローの見直し、さらにツールやDXの導入といった対策が有効です。

弥生のクラウド給与サービス「弥生給与 Next」は、時間外労働にかかる適切な給与管理のサポートとして、給与の自動計算や明細書のWeb配信、年末調整に向けた各種控除申告書のWeb回収、法定調書の作成など、給与に関する業務を効率化できるツールをそろえています。36協定に基づく時間外労働の上限管理や残業代の適切な計算にぜひ活用してみてください。

- ※2024年10月時点の情報を基に執筆しています。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。