事業承継とは?会社の引き継ぎの目的と流れを解説

更新

中小企業の経営者が引退を考えたとき、とり得る手段は事業承継か廃業です。事業を引き継ぐにしても後継者不足が問題となっているのが現状で、日本政策金融公庫が行った「中小企業の事業承継に関するインターネット調査(2019年調査) 」によると、廃業予定企業のうち約3割が理由に後継者難を挙げています。しかし、会社を引き継ぐ相手は、親族や従業員だけではありません。会社を買い取ってもらうM&Aという選択もあります。

ここでは、会社での事業承継の概要と3つのパターン、M&A(株式譲渡の場合)を前提とした引き継ぎの流れなどについて解説します。

【経営者向け】事業承継・M&A・相続について、専門家から学べるセミナー情報はこちら

事業承継とは

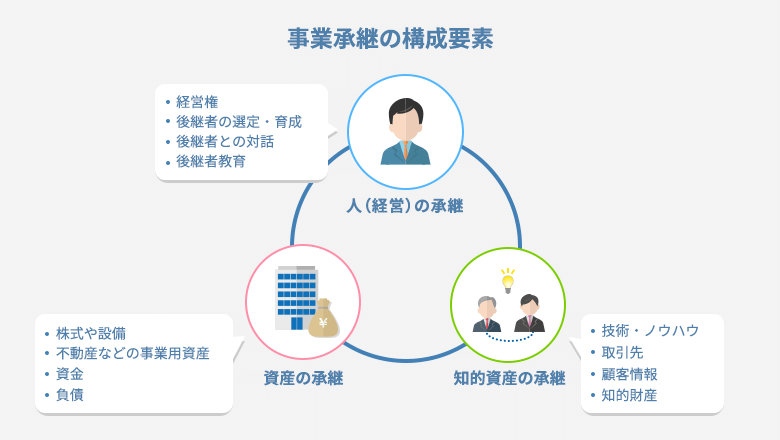

事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことです。誰に株式を引き継ぐかというだけでなく、すべての経営資源と事業そのものを引き継ぐことを意味します。

引き継ぐ経営資源としては、下記が挙げられます。

〈事業承継で後継者に引き継ぐ経営資源〉

- 人(経営)の承継:経営権、従業員

- 資産の承継:株式や設備、不動産などの事業用資産、資金、負債

- 知的資産の承継:技術・ノウハウ、取引先、顧客情報、知的財産

では、事業承継の目的はどのようなものが挙げられるのでしょうか。事業承継の目的をご紹介します。

技術やノウハウなどの存続

事業承継の目的としては、技術やノウハウなどの存続が挙げられます。会社が廃業してしまうと、技術やノウハウなども失われてしまうかもしれません。廃業ではなく事業承継によって、技術やノウハウを世の中に残すことも検討してみましょう。

従業員の雇用継続

廃業となると、従業員を解雇することになり、従業員の生活に影響が出てしまいます。事業承継であれば、従業員の雇用を守ることができるため、廃業以外の選択肢として考えられます。

経営者(株主)の利益確保

株式の売却益などを受け取り、利益を確保することも事業承継の目的の1つです。経営者(株主)の手元にまとまったお金が残ることになり、老後の生活資金にするということも考えられます。

個人保証解除

経営者にとっては、個人保証が事業承継の際の悩みのひとつともいえます。事業承継の条件によっては、経営者が会社への融資の保証人となっている個人保証も解除できる場合があります。

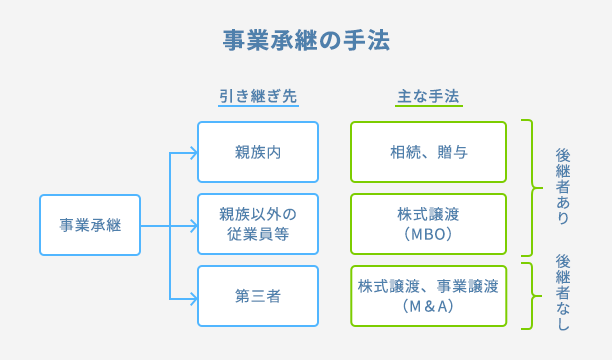

事業承継の3つのパターン

事業承継には大きく分けて「親族内承継」「親族外(従業員等)承継」「M&A(第三者承継)」の3つのパターンがあります。後継者探しや後継者の育成、売却先探しは慎重に進める必要があるため、どの方法をとるにしても承継するまでには半年以上かかることが一般的です。そのため、事業承継では、早めに誰に引き継ぐのかを選定し、余裕を持って準備を進めることが大切です。

ここでは、事業承継の3つのパターンについて解説します。

親族内承継

親族内承継とは、経営者の親族に事業を承継する方法です。

特徴としては、特に中小企業では、親族内承継は従業員や取引先などの関係者から受け入れられやすいという点です。後継者となる親族を従業員として経営者と一緒に数年間働くなどすることで、後継者教育のための環境を確保しやすいといえます。加えて、生前贈与や相続によって経営者の持つ資産を移転できるため、事業承継の手続きがスムースです。

ただし、親族内承継には次のような注意点があります。

親族内承継での注意点

親族内承継の場合、子供や子供の配偶者、兄弟姉妹、甥、姪など、数少ない候補者から後継者を選ぶことになるため、経営者として十分な資質を備えた人材を後継者にできるとは限りません。また、後継者を育てるなら5年以上はかかるといわれています。経営者に複数の子供がいてそのうち1人が後継者になる場合などは、後継者以外の子供への配慮も必要です。

親族外(従業員等)承継

親族外(従業員等)承継とは、親族以外の役員や従業員に事業を承継する方法です。特に中小企業では、会社の役員や従業員から後継者を選ぶケースも見られます。

特徴としては、全従業員の中から、特に経営者としての資質を備えた人材を選定することができるため、承継後も安定した経営が期待できることが挙げられます。自社に勤め、経営方針や会社の風土を理解し、業務上必要なスキル・ノウハウを身に付けた従業員が後継者となれば、引き継いだ後も安心です。また、親族内承継と比べて、後継者の育成に時間がかからないというメリットもあります。

しかし、親族外承継でも下記のような注意点があります。

親族外承継での注意点

親族外承継での特に大きな問題としては、後継者候補に資金力がない場合が多いということです。後継者に株式を引き継ぐ際、後継者は株式を買い取る資金を用意しなければなりません。株式を無償で引き継ぐこともできますが、贈与税の納付が必要となる場合があります。

また、経営者にとって信頼できる人材と他の従業員(メンバー)にとって信頼できる人材は異なるという点にも注意しましょう。

M&A(第三者承継)

M&A(第三者承継)とは、第三者(他の会社や個人)に会社を売却する方法です。

特徴としては、幅広く後継者に適した人物を探せるという点です。加えて、株主に売却益が残る場合もあるということが挙げられます。

以前は、事業を承継する場合、親族内承継が一般的でした。中小企業庁の「中小企業白書(2014年版)」によると、1990年頃は承継先の約7割は親族で、M&Aはごく僅かでした。「中小企業白書(2021年版)」では、2020年の親族内承継の割合は34.2%まで減少しています。

一方、中小企業のM&Aの件数は右肩上がりで増加傾向です。2021年4月に中小企業庁が取りまとめた「中小企業の経営資源集約化等に関する検討会取りまとめ~中小M&A推進計画~」によると、中小企業のM&Aは2013年度では215件※でしたが、2020年度では2,139件※まで増えています。

内訳を見ると、譲渡価格2,000万円以下のケースが半数以上です。また、買手側が大企業であるケースは少なく、中小企業同士の小規模なM&Aが多くなっています。

- ※M&A仲介大手3社と事業承継・引継ぎ支援センターの合算

なお、すべてのM&Aがうまくいく訳ではないので注意が必要です。注意点としては下記のとおりです。

M&Aでの注意点

M&Aでは、売却価格や従業員の雇用条件など、希望の条件を満たした売却先を見付けるのは困難な場合もあります。なかなか折り合いがつかずに時間がかかってしまったり、希望どおりの金額で売却できなかったりすることもあります。M&Aで売却するには1年以上の時間がかかることも珍しくなく、時間がかかることを想定しておく必要があります。また、新しい経営者の経営に対する熱意や能力を見極めることが難しく、経営資源に加えて、これまでの経営理念や社風を受け継いでもらえるかどうかも、注意すべき点といえます。

M&A(株式譲渡)を前提とした引き継ぎの流れ

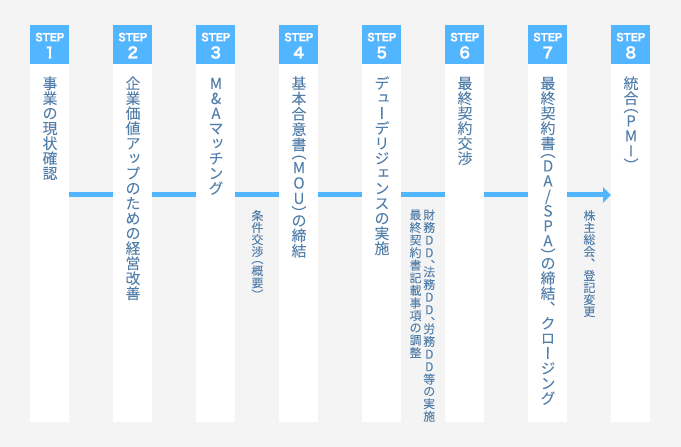

続いては、株式譲渡を前提としたM&Aでの引き継ぎの流れについて紹介します。

M&Aを前提とした引き継ぎの流れ

-

STEP1.事業の現状確認

-

STEP2.企業価値アップのための経営改善

-

STEP3.M&Aマッチング

-

STEP4.基本合意書(MOU)の締結

-

STEP5.デューデリジェンスの実施

-

STEP6.最終契約交渉

-

STEP7.最終契約書(DA/SPA)の締結、クロージング

-

STEP8.統合(PMI)

STEP1. 事業の現状確認

M&Aを行うにあたって、まず行うべきは経営状況を把握することです。買手側に自社の長所をしっかりとアピールし、売却価格や従業員の待遇を理想の状態に近付けるには、自社の強みと弱みを正しく把握して改善を行っていくことが不可欠です。

具体的には、下記のような点を把握する必要があります。

事業の収益性の把握

収益性の高い事業が何か、売れ筋は何かを把握する必要があります。競争優位性を見いだせるのはどこか、業界内での自社のポジションも把握しなければなりません。

株式の状況の把握

株式会社の場合、株式の状況を把握し、役員や社員が保有する株式を分散させず、経営者に集約させることが重要です。安定して経営できるようにするためには、株主総会で総議決権の過半数の株式を保有することが1つの目安となります。総議決権の過半数の株式を保有していれば、配当や決算書類の承認、取締役の選任・解任、監査役の選任なども自分で決めることができ、経営をコントロールすることが可能です。

なお、総議決権の3分の2以上の株式を保有していれば、株主総会の特別決議が必要とされる、定款の変更や増資・合併などの組織再編、監査役の解任といったことも可能となります。

STEP2. 企業価値アップのための経営改善

事業の現状を把握できたら、企業価値アップのための経営改善を行います。買手側にアピールできるようにするためには、できるだけ魅力的な会社にしておくことが重要です。会社の魅力は、売却時の企業価値にも直結します。

具体的には、下記の3つがポイントになります。

競争力の強化

経営改善のポイントとしては、競争力の強化が挙げられます。自社の強みと弱みを把握したうえで、強みを活かした商品やサービスにリソースを集中させたり、技術やノウハウを強化したりする方法が有効です。

財務状況の改善

財務状況の改善もポイントの1つといえます。そのためには、キャッシュフローや債務償還年数などを正しく把握し、金融機関などからの負債を計画的に削減するようにしましょう。在庫の見直しも有効です。

業務効率化

業務効率化も経営改善のポイントです。業務を自動化できるツールを導入したり、業務内容を見直してアウトソーシングを活用したりして、業務効率化を行ってみましょう。業務を効率化できれば、無駄なく必要なところにリソースを投入できる下地があるという評価につながります。

STEP3. M&Aマッチング

希望する売却条件を明確にしたうえで売却先を探します。自力で情報を集めるのは困難なので、M&AマッチングサービスやM&A支援機関を利用することが一般的です。M&Aの相談先としては、M&AマッチングサービスやM&Aブティック(仲介会社)、証券会社、銀行などの金融機関の他、税理士や公認会計士が挙げられます。

M&Aマッチングサービスでは、譲受希望者から秘密保持契約(NDA/CA)の提示を受け、企業概要書を開示することになります。この段階で、何度か経営者同士の面談が行われることが一般的です。また、譲渡希望者との商談が進んだところで、意向表明書(LOI)の提示を求め、売却先候補の絞り込みを行っていきます。

M&Aの相談先ついてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

STEP4. 基本合意書(MOU)の締結

双方がM&Aを進めるということで合意できたら基本合意書(MOU)を締結します。基本合意書には、売却金額や今後のスケジュール、デューデリジェンスへの協力義務といった内容が記載されます。

STEP5. デューデリジェンスの実施

最終条件交渉を行う前に、法務や財務・労務などの面で企業を調査するデューデリジェンスが行われます。デューデリジェンスを行うことで、M&Aにあたっての問題点やリスクなどを把握します。

STEP6. 最終契約交渉

これまでの合意事項やデューデリジェンスでの結果をふまえて最終条件交渉を行い、最終契約書を作成していきます。

STEP7. 最終契約書(DA/SPA)の締結、クロージング

最終契約書(DA/SPA)を締結し、株式譲渡や事業譲渡の手続き、譲渡代金の受け取りなどを行うクロージングへと進み、M&Aは完了です。

STEP8. 統合(PMI)

M&A後の統合プロセスとして、M&Aの効果を最大化させるために、PMI(Post Merger Integration)を行います。経営体制の統合の他、業務システムや制度などの統合を行います。

M&Aの手続きには専門家の支援が不可欠

M&Aを行う際には、自社の現状把握から相手方との交渉まで、さまざまな工程を経ることになります。また、希望する条件でのM&Aを実現するためには、交渉力に加えて財務、税務、会計、法務、労務などの専門的な知識が必要となり、すべての手続きを自力で進めるのは困難です。

行うべき業務の量も多く、経営者が事業の経営と平行してM&Aに関する業務すべてをこなすのは極めて難しいため、M&Aを行う場合は専門家にサポートを依頼するのが一般的です。

売却先探し以降の実務部分はもちろんですが、できれば準備段階から専門家に加わってもらうことをおすすめします。企業価値アップのための経営改善などもスムースに進み、売却先を見付けやすくなるなど、希望に近い条件で売却するためには効果的です。

専門家のアドバイスを受けながら売却先を探そう

事業承継の方法には、親族内承継や親族外承継もありますが、身近なところで後継者が見付からない場合でも、M&Aによって事業が継続できる可能性があります。M&Aを利用した中小企業の事業承継は年々増加しており、中小企業のM&Aは今後ますます活発化することが予想されます。

M&Aによる事業承継では、M&AマッチングサービスやM&A支援サービスを利用するのが便利です。

専門家のアドバイスを受けつつ、売却をご検討中なら、まずは「M&A・事業承継相談窓口 by BATONZ」で相談してみましょう。