インボイス制度が不動産管理会社へ与える影響とは?請求書の扱いも解説

更新

2023年10月1日に開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、不動産管理会社へも大きな影響を与えます。インボイス制度を正しく理解して対応しないと、取引先(買手側・売手側)に不都合が生じるかもしれません。ここではインボイス制度の概要を説明しつつ、不動産管理会社へ与える影響や請求書・領収書の発行方法について詳しく解説します。

無料お役立ち資料【インボイス制度まるわかり資料セット】をダウンロードする

インボイス制度とは?

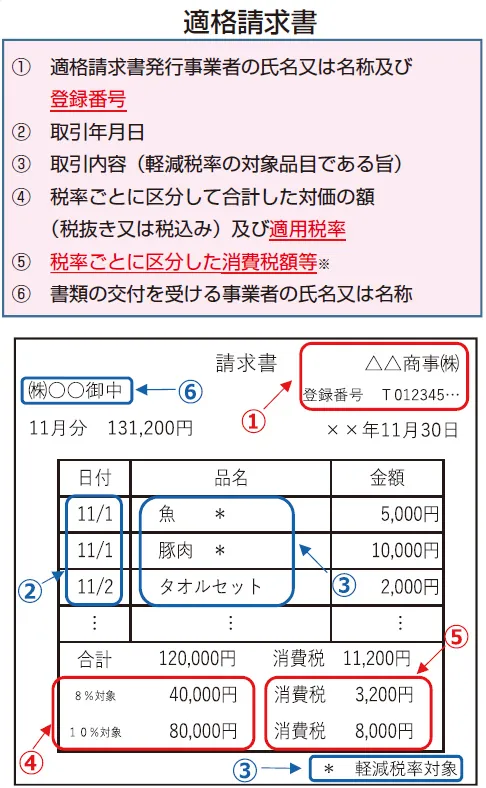

適格請求書(インボイス)とは、一定の記載要件を満たした請求書や領収書などを指します。区分記載請求書等保存方式に基づく請求書や領収書に追記が必要な情報は、以下のとおりです。

- 適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号

- 税率ごとに区分した合計額および適用税率(税抜もしくは税込)

- 税率ごとに合計した消費税額など

インボイス制度の目的は、事業者が行う取引における消費税率と消費税額を正確に計算することです。商品やサービスを提供する事業者(売手側)は、インボイス制度のしくみや影響についてよく理解したうえで、どのように対応するか検討しなければなりません。

インボイス制度の基本的なしくみについて、こちらの記事で解説しています。

インボイス制度は2023年10月1日から開始されました。適格請求書発行事業者の登録申請から登録番号発行までにかかる期間の目安は、以下のとおりです。

- e-Taxによる提出:約1か月

- 書面による提出:約1.5か月

インボイス制度の開始にあわせて知っておきたい消費税の知識について、こちらの記事で解説しています。

免税事業者と課税事業者の違い

免税事業者と課税事業者には、以下のような違いがあります。

| 区分 | 納税の有無 | 要件 |

|---|---|---|

| 課税事業者 | 消費税を納める必要がある |

|

| 免税事業者 | 消費税の納税義務が免除されている | 上記の課税事業者の条件に当てはまらない場合 |

基準期間・特定期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」です。

一方、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は「課税事業者」となります。課税事業者は消費税の確定申告と納税が必要となるため、免税事業者から課税事業者になる場合は、金銭的なコストや事務作業の負担が増加します。

なお、特定期間中の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額の合計額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額によって免税事業者と判定することも可能です。

無料お役立ち資料【インボイス制度まるわかり資料セット】をダウンロードする

不動産管理会社は原則インボイス制度への対応が求められる

インボイス制度への対応は任意です。ただし、課税事業者の不動産オーナー(買手側)と取引のある不動産管理会社は、適格請求書発行事業者への登録を慎重に判断する必要があります。適格請求書を交付できないと、不動産オーナー(買手側)は消費税の仕入税額控除が認められず、納付税額が増えてしまうからです。

また、資本金1,000万円未満の新設した不動産管理会社は、設立から2年間は消費税の免税事業者になります。しかし、適格請求書発行事業者へ登録するなら、免税事業者でも課税事業者へ変更しなければなりません。

無料お役立ち資料【インボイス制度まるわかり資料セット】をダウンロードする

不動産管理会社が理解しておきたいインボイス制度への影響

不動産管理会社が理解しておきたいインボイス制度開始による影響は、以下のとおりです。

- インボイス制度に対応していないと不動産オーナー(買手側)の契約が減る可能性がある

- 免税事業者である外注先(売手側)へ修繕・清掃などを依頼すると納付税額が増える

- 経理業務が複雑になる

順番に見ていきましょう。

インボイス制度に対応していないと不動産オーナー(買手側)からの契約が減る可能性がある

課税事業者の不動産管理会社(売手側)が、適格請求書発行事業者へ登録していないと、適格請求書を交付できないため、不動産オーナー(買手側)からの管理委託契約が減る可能性があります。

課税事業者である不動産オーナー(買手側)は、適格請求書を受け取れないと消費税の仕入税額控除が原則的にできません。

インボイス制度によって、適格請求書を交付できる不動産管理会社へ依頼が集中する可能性があります。ただし、不動産オーナー(買手側)が免税事業者や簡易課税制度を選択している場合、適格請求書の交付は求められないので、インボイス制度の影響はありません。まずは、不動産オーナー(買手側)の上古湯を確認しましょう。

免税事業者である外注先(売手側)へ修繕・清掃などを依頼すると納付税額が増える

不動産管理会社(買手側)が、適格請求書発行事業者に登録している場合はどうでしょうか?

課税事業者の不動産管理会社(買手側)が免税事業者の修繕・清掃会社(売手側)へ発注した場合、消費税の仕入税額控除ができず、納付税額は増えてしまいます。したがって、インボイス制度に未対応である取引先(売手側)との契約は、税負担の増加につながるでしょう。

ただし、2023年10月1日から最大6年間は、経過措置による特例控除の対象です。特例控除を利用すると、仕入税額相当額から一定の割合を仕入税額とみなして控除が認められます。経過措置の適用期間・仕入税額相当額の割合は、以下のとおりです。

| 経過措置の適用期間 | 仕入税額相当額の割合 |

|---|---|

| 2023年(令和5年)10月1日〜2026年(令和8年)9月30日 | 80% |

| 2026年(令和8年)10月1日〜2029年(令和11年)9月30日 | 50% |

免税事業者(売手側)との取引においても、経過措置による特例制度を利用すれば、消費税の納付税額は軽減できます。

ただし、不動産管理会社(買手側)が、簡易課税制度を選択している場合は、受け取る請求書は適格請求書である必要はありません。

なぜなら、簡易課税の場合は、売上に係る消費税額から売上に係る消費税額にみなし仕入率を乗じて消費税額を算出するためです。2割特例を適用できる場合も同様です。

よって、受け取り請求書や領収書がインボイス制度に対応しているか否かの確認は不要です。つまり、免税事業者からの仕入れについても納税する消費税額に影響を及ぼしません。

なお、適格請求書を発行する際には、要件を満たした請求書かどうかの確認は必要です。そのため、手書きやExcelなどで請求書を発行している場合は、インボイス制度に対応した請求書発行ソフトの利用を検討してみることをおすすめします。

経理業務が複雑になる

免税事業者が適格請求書発行事業者に登録するとインボイス制度に従った帳簿付けが必要になるため、経理業務が複雑になります。

仕入先(売手側)から受け取った請求書が、適格請求書か否かすべての書類を確認しなければいけません。記載内容に不備があれば、売手側に適格請求書の修正を依頼する必要があります。なお、前述したように簡易課税制度を選択している場合は、受け取る請求書は適格請求書である必要はないので、適格請求書か否かの確認やインボイス制度に従っての帳簿付けも必要ありません。

しかし、請求書・領収書は、適格請求書で交付する必要があるため、書類作成業務を見直す必要が出てきます。

無料お役立ち資料【インボイス制度まるわかり資料セット】をダウンロードする

不動産管理会社が知っておきたいインボイス制度における請求書の扱いについて

適格請求書発行事業者へ登録した後は、適格請求書を交付するようになります。

適格請求書の記載要件に則った請求書の作成が必要

適格請求書を交付する場合、書類のフォーマットに指定はありませんが、以下の記載要件を満たす必要があります。

- 発行事業者の氏名または名称および登録番号

- 取引年月日

- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率

- 税率ごとに区分した消費税額等

- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

」

」不動産管理会社が交付する適格請求書には、軽減税率の対象品目はありません。また、外注先(売手側)から適格請求書を受け取る場合、事業者名と適格請求書発行事業者の登録番号の確認は「適格請求書発行事業者公表サイト」から検索して照合できます。

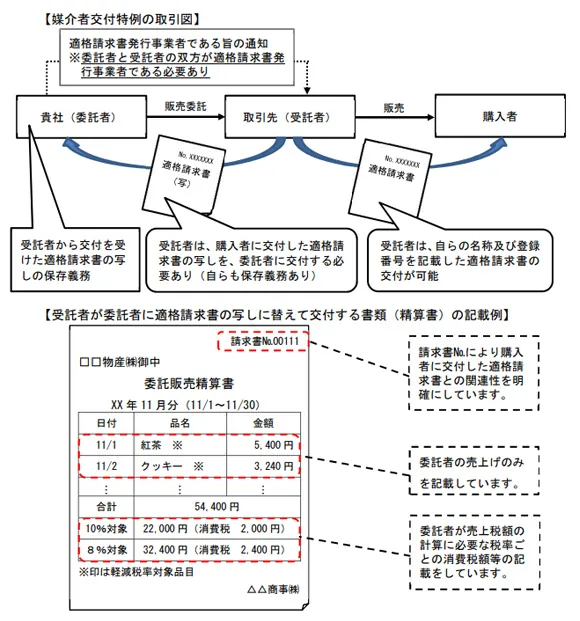

大家(貸主)の代わりに不動産管理会社が適格請求書を交付できる媒介者交付特例の適用が可能

不動産管理会社の業務の中には、大家(貸主)に代わり借主に請求書・領収書を発行するケースがあります。媒介者交付特例を利用すると、管理会社の名義で適格請求書の交付ができます。媒介者交付特例とは、委託者と購入者の間に受託者をはさむ取引において、受託者が適格請求書を交付できる制度のことです。

」

」媒介者交付特例を利用する場合、委託者(不動産オーナー)と受託者(不動産管理会社)は、適格請求書発行事業者の登録をしている必要があります。

交付した適格請求書の控えは7年間保管の義務が発生

適格請求書を交付した場合、その控えを、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から、7年間保存する必要があります。また適格請求書を受け取った場合も、受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間の保存が必要です。

無料お役立ち資料【インボイス制度まるわかり資料セット】をダウンロードする

不動産管理会社が把握しておきたい不動産オーナーがインボイス制度の影響を受ける取引

不動産管理業務には含まれていませんが、不動産オーナーは入居者からインボイス制度について質問を受ける場合があります。不動産管理会社が知っておきたい、不動産オーナーがインボイス制度に関係する消費税の課税取引と非課税取引は下表のとおりです。

| 課税取引の対象品目 | 非課税・不課税の対象品目 |

|---|---|

|

|

課税取引の対象品目は、買手側から適格請求書の交付を求められる可能性があります。ただし、不動産オーナーが適格請求書発行事業者に登録していないと適格請求書は交付できません。

無料お役立ち資料【インボイス制度まるわかり資料セット】をダウンロードする

インボイス制度の対応で不動産管理会社からよくある質問と回答

駐車場の賃貸管理はインボイス制度への対応が必要?

駐車場の賃貸管理は消費税の課税取引に該当するため、インボイス制度の影響を受けます。貸主(売手側)は利用者(買手側)へ消費税を請求していないと思っていても、駐車場代の内訳に内税として含まれています。

利用客が一般消費者であれば、適格請求書の交付を求められないでしょう。ただし、買手側が課税事業者である個人事業主や法人顧客の利用がある場合、買手側は適格請求書を受け取れないと消費税の仕入税額控除が認められません。貸主(売手側)がインボイス制度未対応のままだと、適格請求書を受け取れる駐車場へ契約を変更する可能性があります。

不動産賃貸業で契約書に基づき毎月口座引き落としをしているがインボイス制度の対応は必要?

一般消費者向けの住宅の貸付けは消費税の非課税取引に該当するため、インボイス制度の影響を受けません。ただし、オフィスやテナントなど事業用の貸付けは、消費税の課税取引に該当するので、インボイス制度への対応を検討しなければなりません。買手側が仕入税額控除を利用するには、売手側による適格請求書の交付が必要です。

なお、複数の書類で適格請求書の記載要件を満たしたうえで、実際に取引した事実を示す銀行通帳・口座履歴などの記録を保存すれば、仕入税額控除の要件を満たせます。インボイス制度開始前の契約書には、不動産オーナー(売手側)の適格請求書の登録番号を通知して、借主(買手側)に保存してもらう必要があります。

不動産の仲介手数料はインボイス制度の影響を受ける?

不動産会社に支払う仲介手数料や各種手数料には消費税が課税されます。そのため、不動産の仲介手数料はインボイス制度の影響を受けます。不動産管理会社(売手側)が仲介手数料を受け取るケースでは、買手側が一般消費者のみの場合は事業者ではないため、適格請求書の交付を求められません。買手側が課税事業者の場合、消費税の仕入税額控除における計算のため、適格請求書の交付を求められる可能性があります。

無料お役立ち資料【インボイス制度まるわかり資料セット】をダウンロードする

不動産管理会社はインボイス制度の影響を理解して対応しよう

課税事業者(買手側)との取引のある不動産管理会社(売手側)は、適格請求書発行事業者への登録を検討する必要があります。適格請求書を交付できないと、買手側は消費税の仕入税額控除が認められないからです。

またインボイス制度未対応の清掃・修繕会社(売手側)へ業務を発注する場合も、消費税の仕入税額控除が認められず、納付税額が増える可能性があります。インボイス制度の影響を理解して、適格請求書発行事業者へ登録するか判断しましょう。

無料お役立ち資料【インボイス制度まるわかり資料セット】をダウンロードする

弥生のクラウドサービスなら、無料でインボイス制度に対応

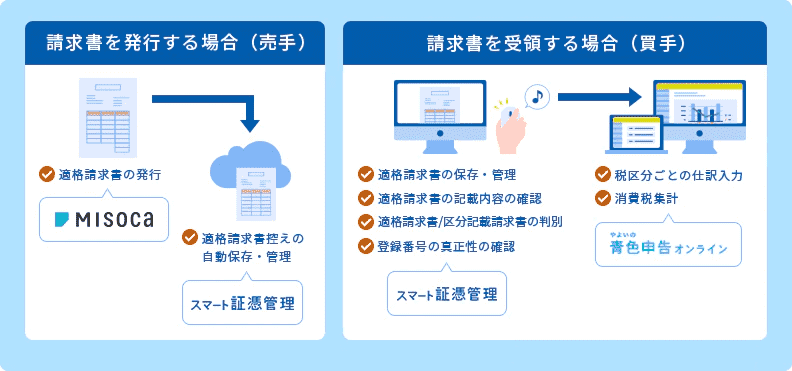

適格請求書の交付ができる「Misoca」をはじめ、適格請求書/区分記載請求書の入力・仕訳に対応の個人事業主向けクラウド申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」、Misocaで作成した請求書や受領した請求書等の登録番号等から適格請求書/区分記載請求書を自動判定して、自動保存・管理できる「スマート証憑管理※1」など、弥生のクラウドサービスならインボイス制度にまるっと無料で対応できます。

今なら1年間無料になるキャンペーンを実施中!まずはお試しください。

- ※1スマート証憑管理は、製品によって利用できるプランが異なります。詳細はこちらをご確認ください。

弥生の申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能

確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。

「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告もe-Taxでの申告が可能です!

請求書ソフトとのデータ連携でインボイス取引の仕訳もラクラク!クラウド請求書作成ソフトMisocaとのセットがお得です。

今なら、すべての機能が1年間無料でご利用いただけます。

請求業務を効率化するMisoca

クラウド請求書発行ソフトMisocaは、見積書・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票が作成できます。

さらに固定取引の請求書を自動作成する自動作成予約の機能や、Misocaで作成した請求データを弥生の会計ソフトで自動取込・自動仕訳を行う連携機能など、請求業務を効率化する機能が盛り沢山です。

月10枚までの請求書作成ならずっと無料!月15枚以上の請求書作成なら初年度無料になるキャンペーン実施中です。