インボイス制度で納税免除期間はどうなる?対応策や登録の基準も解説

更新

適格請求書(インボイス)発行事業者に登録したら消費税の納税免除期間はどうなるのか、疑問をもっている免税事業者の方は多いのではないでしょうか。ここではインボイス制度が与える影響や、適格請求書発行事業者登録するべき基準、負担軽減策などについて解説します。

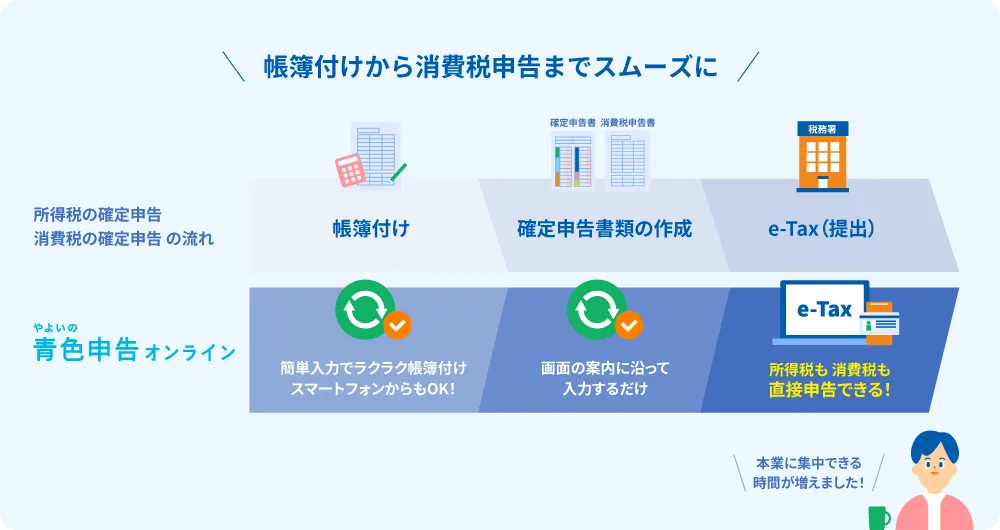

日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や申告書類が完成します

初年度無料ですべての機能が使用できます。

e-Taxも製品から直接できるので、自宅からかんたんに確定申告が可能です

無料お役立ち資料【インボイス制度まるわかり資料セット】をダウンロードする

インボイス制度とは?

インボイス制度とは消費税の取り扱いに関する新しい制度で、2023年10月1日から開始されました。インボイス制度では消費税の課税対象となる取引において、取引の内容や消費税額を明確に示す適格請求書(インボイス)の交付・保存が義務付けられます。

インボイス制度開始後は、売手側からの適格請求書の交付がなければ、買手側は原則として仕入税額控除を受けられません。仕入税額控除とは売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を控除して、二重課税を回避できるしくみです。

適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者への登録申請書を提出して、納税地を管轄する税務署長から適格請求書発行事業者として認定された事業者のみです。

【初年度0円】初心者でも安心!インボイス対応・消費税申告がかんたんに完了

インボイス制度によって2年間の納税免除期間がなくなる?

資本金1,000万円未満の法人や個人事業主の場合は、設立や開業から2年間は消費税納税義務が免除されますが、インボイス制度は消費税の免除期間にどのように影響するのでしょうか。適格請求書発行事業者に登録しない場合と登録する場合に分けて説明します。

適格請求書発行事業者に登録しない:変更なし

適格請求書発行事業者に登録せず、免税事業者でいる場合は従来通りとなります。

消費税の納税義務の免除が適用されるのは、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者です。また売上1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円(もしくは支払い給与等が1,000万円)を超えた場合には課税事業者となります。

特定期間とは個人事業主の場合、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間を指し、法人の場合は原則として、対象事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間です。

適格請求書発行事業者に登録する:消費税の納税義務が発生

適格請求書発行事業者になった場合は、資本金1,000万円未満の法人設立または開業2年以内でも納税義務が発生します。

新規に開業した個人事業主や資本金1,000万円未満の新規設立法人は、基準期間の課税売上高がない、または基準期間そのものがないため、原則として消費税の納税義務が免除されます。基準期間とは個人事業主の場合その年の前々年、事業年度が1年である法人の場合は、その事業年度の前々事業年度です。

しかし適格請求書発行事業者に登録すると免税事業者も課税事業者となり、消費税納税義務が発生します。免税事業者は消費税によるコスト増加が懸念されますので、負担軽減のための特例制度や補助金の活用を検討してみてください。

【初年度0円】初心者でも安心!インボイス対応・消費税申告がかんたんに完了

免除期間をなくしてでも登録するべき?

適格請求書発行事業者に登録した事業者は、消費税の免除期間であっても消費税の納税義務が発生します。消費税の免除期間をなくしてでも、適格請求書発行事業者への登録は必要なのでしょうか。本章では免除期間が残っている事業者に対して、適格請求書発行事業者に登録する際の基準について解説します。

- 買手側が企業の場合は登録をするべきか検討する

- 経過措置の期間を利用して登録をいったん見送る手段も

上記の2つの基準について、詳しく解説します。

買手側が企業の場合は登録をするべきか見極める

買手側が企業の場合は、免除期間をなくしてでも適格請求書発行事業者への登録を検討した方がよいでしょう。

インボイス制度では、売手側が交付した適格請求書がなければ、買手側は原則的に仕入税額控除を利用できません。仕入税額控除を受けられなければ消費税の負担が増加してしまうため、買手側としては免税事業者ではなく、適格請求書発行事業者に登録した適格請求書発行事業者との取引を優先する可能性があります。

そのため、販売先に事業者が多い免税事業者は、インボイス登録によって免除期間がなくなっても、取引継続や新規開拓がしやすくなるという側面があります。

その一方で、インボイス登録をしない場合は、取引の継続や新規開拓が難しくなる可能性が考えられます。消費税の納税義務が発生するデメリットだけを見るのではなく、取引の継続や新規開拓がしやすくなる点も考慮して検討しましょう。

なお、売手側が適格請求発行事業者ではないことを理由に、取引対価の引き下げや取引停止などを行うと独占禁止法などに違反する可能性があります。そのため、販売相手の対応内容によっては、上記のデメリットが解消される場合があります。販売相手とコミュニケーションを取ったうえで、どうすべきか検討するようにしましょう。

経過措置の期間を利用して登録をいったん見送ることも

インボイス制度の経過措置の期間を利用して、適格請求書発行事業者登録をいったん見送ることも可能です。インボイス制度開始から一定期間は、インボイスを発行できない免税事業者からの課税仕入でも、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が適用できます。

買手側からすると免税事業者との取引を継続しても仕入税額を控除できるため、期間内であれば適格請求書発行事業者でないことのデメリットは少ないと考えられます。経過措置が認められる期間と、仕入税額とみなせる割合は以下のとおりです。

| 期間 | 割合 |

|---|---|

| 2023年10月1日から2026年9月30日まで | 仕入税額相当額の80% |

| 2026年10月1日から2029年9月30日まで | 仕入税額相当額の50% |

期間は制度開始から6年間で、3年ごとに仕入税額とみなせる割合は変更されます。適格請求書発行事業者への登録は、インボイス制度が開始された2023年10月1日以降もいつでも申請ができるので、経過措置の期間で登録を検討してもよいでしょう。

免税事業者からの仕入にかかる経過措置を適用するためには、買手側は適切な内容が記載された請求書等と帳簿の保存が必要です。

【初年度0円】初心者でも安心!インボイス対応・消費税申告がかんたんに完了

インボイス制度による負担を軽減できる4つの制度・特例

適格請求書発行事業者に登録すると、免除期間が残っている事業者でも消費税納税義務が発生するため、コスト増加が懸念されます。またインボイス制度に対応した会計ソフトを導入したり、人員を増やしたりすると、さらに負担が大きくなるでしょう。

ここではそうした消費税や業務のコスト増加に対して、負担軽減に利用できる特例や制度、補助金を4つ紹介します。

-

1. 2割特例

-

2. 簡易課税制度

-

3. 小規模事業者持続化補助金

-

4. IT導入補助金

順番に確認していきましょう。

1.2割特例

消費税の一般課税(原則課税)では、売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税を差し引いて納税額を計算します。しかし、2割特例では仕入にかかる消費税の差し引き計算を行わず、売上税額の2割を納税額にできます。

2割特例はインボイス制度を機に課税事業者となった事業者が対象となります。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者や、資本金1,000万円以上の新設法人などは対象外です。2割特例は2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間に適用でき、個人事業主と法人で期間の考え方が若干異なるため注意してください。

例えば、免税事業者である個人事業主が2023年10月1日から登録を受ける場合、2023年分(10月から12月分)の申告から2026年分(その年の12月まで)の申告まで、計4回の申告が適用対象範囲です。

法人の場合は、3月決算で2023年10月1日から登録を受ける場合、2023年10月から2024年3月の申告から、2026年期(2026年4月1日~2027年3月31日)の申告までの計4回の申告が適用対象範囲とされます。

なお、2割特例を利用するための特別な届出は不要です。消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を追記すれば利用できます。

参考:国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」

2.簡易課税制度

簡易課税制度を利用すると、消費税の納税額を抑えられる可能性があります。簡易課税制度とは事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を、売上にかかる消費税額に乗じて仕入にかかる消費税額を算出できる制度です。

一般課税(原則課税)の仕入税額控除では、売上にかかる消費税額から仕入にかかる消費税額を差し引きして納税額を計算します。しかし簡易課税制度では、下表のみなし仕入率を使って計算し、仕入にかかる消費税額として売上にかかる消費税額から控除できます。

| 事業区分 | みなし仕入率 |

|---|---|

| 第1種事業:卸売業 | 90% |

| 第2種事業:小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に関わる事業に限る) | 80% |

| 第3種事業:農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に関わる事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業 | 70% |

| 第4種事業:第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業 | 60% |

| 第5種事業:運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く) | 50% |

| 第6種事業:不動産業 | 40% |

参考:国税庁「No.6509 簡易課税制度の事業区分」

みなし仕入率は事業区分によって大きく異なるため、すべての事業者が消費税を節税できるわけではない点に注意しましょう。また多額の設備投資をした場合でも、通常の仕入税額控除を受けた方が節税できる場合もあります。事業区分や当期の経営状況などを加味して、簡易課税制度の利用を検討しましょう。

また、簡易課税制度は2割特例と併用できず、どちらか一方を選択する必要があります。2割特例とは異なり簡易課税制度には期間が設けられていないため、2026年9月30日までは2割特例を利用して、それ以降は簡易課税制度を利用するといった方法も考えられるでしょう。

3.小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは、条件を満たした事業者に対して販路拡大や生産性向上を支援する補助金制度です。

小規模事業者持続化補助金は多くのルールがあり、また審査に通過しなければ補助金を受け取れません。小規模事業者持続化補助金に関してはこちらのサイトでまとめており、専門家への相談も可能です。

4.IT導入補助金

IT導入補助金では、インボイス制度に伴う会計ソフトやパソコンなどの導入にかかる費用負担を軽減できます。IT導入補助金とは中小企業や小規模事業者に対して、業務効率化やDXなどのITツールの導入を支援する補助金です。会計ソフトや受発注ソフト、パソコンやタブレットなどのハードウェアが補助金の対象とされています。

IT導入補助金を使って弥生製品を利用する方法は、こちらのサイトで紹介しています。

【初年度0円】初心者でも安心!インボイス対応・消費税申告がかんたんに完了

インボイス制度による免除期間についてよくある質問

免除期間を継続させるためにはどうしたらいい?

免税事業者が適格請求書発行事業者に登録しなければ、消費税納税義務の免除期間を継続できます。消費税納税義務が発生するのは、適格請求書発行事業者に登録した事業者です。

開業届を出していなくても適格請求書発行事業者へ登録できる?

開業届を提出していなくても、適格請求書発行事業者への登録は可能です。

開業届は未提出でも問題はありませんが、提出することで、事業の証明になるので、事業用の銀行口座を開設できたりするメリットがあります。

そのため継続的に収入がある個人事業主の方は、開業届を提出した方がよいでしょう。個人事業の開業届は所得税法で、事業開始から1か月以内に提出しなければならないとされています。

開業届については、こちらの記事で解説しています。

インボイス制度の2割特例はいつまで?

2割特例は2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間に適用でき、個人事業主と法人で期間の考え方が異なります。

例えば、免税事業者である個人事業主が2023年10月1日から登録を受ける場合、2023年分(10月から12月分)の申告から2026年分(12月まで)の申告まで、計4回の申告が適用対象範囲です。そして免税事業者である3月決算法人が2023年10月1日から登録を受ける場合、2023年10月から2024年3月の申告から2026年期(2026年4月1日~2027年3月31日)の申告まで、計4回の申告が適用対象範囲です。

【初年度0円】初心者でも安心!インボイス対応・消費税申告がかんたんに完了

免除期間喪失には経過措置で対策しよう

免税事業者が適格請求書発行事業者に登録すると課税事業者として消費税納税義務が発生します。消費税の免除期間が喪失するため、納税によるコスト増加への対応が必要です。本記事ではインボイス制度に伴う負担軽減のために設けられている、制度や特例、補助金について解説しました。これらを積極的に活用して、コスト増加に対応していきましょう。

【初年度0円】初心者でも安心!インボイス対応・消費税申告がかんたんに完了

弥生の申告ソフトなら迷わず自分でカンタンに消費税申告ができる

弥生のクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」なら、はじめての消費税申告もラクに完了!

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。

わかりやすい操作で日々の取り引き情報から所得税・消費税の両方の確定申告書が自動作成されます。

もちろん、所得税も消費税の確定申告もe-Taxでの申告が可能です!

弥生のクラウドサービスなら、無料でインボイス制度に対応

適格請求書の交付ができる「Misoca」をはじめ、適格請求書/区分記載請求書の入力・仕訳に対応の個人事業主向けクラウド申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」、Misocaで作成した請求書や受領した請求書等の登録番号等から適格請求書/区分記載請求書を自動判定して、自動保存・管理できる「スマート証憑管理※1」など、弥生のクラウドサービスならインボイス制度にまるっと無料で対応できます。

今なら1年間無料になるキャンペーンを実施中!まずはお試しください。

- ※1スマート証憑管理は、製品によって利用できるプランが異なります。詳細はこちらをご確認ください。

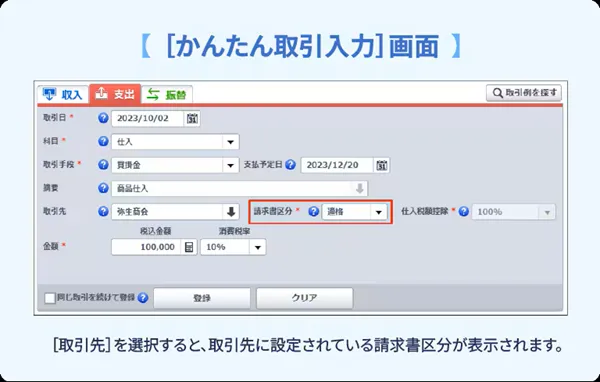

取引先の請求区分でインボイス取引も簡単に仕訳

「やよいの青色申告 オンライン」は、取引先の請求区分でインボイス取引も簡単に仕訳できます。

免税事業者などからの仕入れについても、仕入税額控除の経過措置に対応しています。

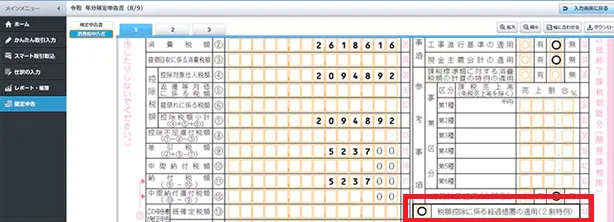

ステップに従って簡単に消費税の確定申告書も作成

初心者でも画面案内に沿って入力するだけで、所得税・消費税の両方の申告書が完成します。

消費税申告で2割特例の適用を受けたい場合も、画面上にチェックを入れるだけで済むのでとてもかんたんです。

さらに「やよいの青色申告 オンライン」なら、消費税申告だけでなく、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。