総勘定元帳とは?仕訳帳との違いや書き方をわかりやすく解説

更新

総勘定元帳は、企業が行ったすべての取引を勘定科目ごとに分類した帳簿です。会計帳簿の中でも企業が必ず作成しなければならない主要簿にあたり、貸借対照表や損益計算書といった決算書の作成にも欠かせません。総勘定元帳は仕訳帳から転記して作成しますが、正しく記帳するには記載項目や作成方法などを知っておく必要があります。

本記事では、総勘定元帳と仕訳帳の違い、総勘定元帳の書き方やメリットなどについて解説します。

今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

総勘定元帳はすべての取引を勘定科目ごとに分類した帳簿

総勘定元帳は、すべての取引を勘定科目ごとに分類した帳簿です。会社の取引が勘定科目ごとにまとまって記載されるため、それぞれの残高を把握したいときなどに役立ちます。決算の際は総勘定元帳を基に貸借対照表や損益計算書を作成するため、会計帳簿の中でも特に重要なものだといえるでしょう。

なお、総勘定元帳は仕訳帳の内容を勘定科目ごとに転記したものなので、仕訳帳がなければ作成できません。

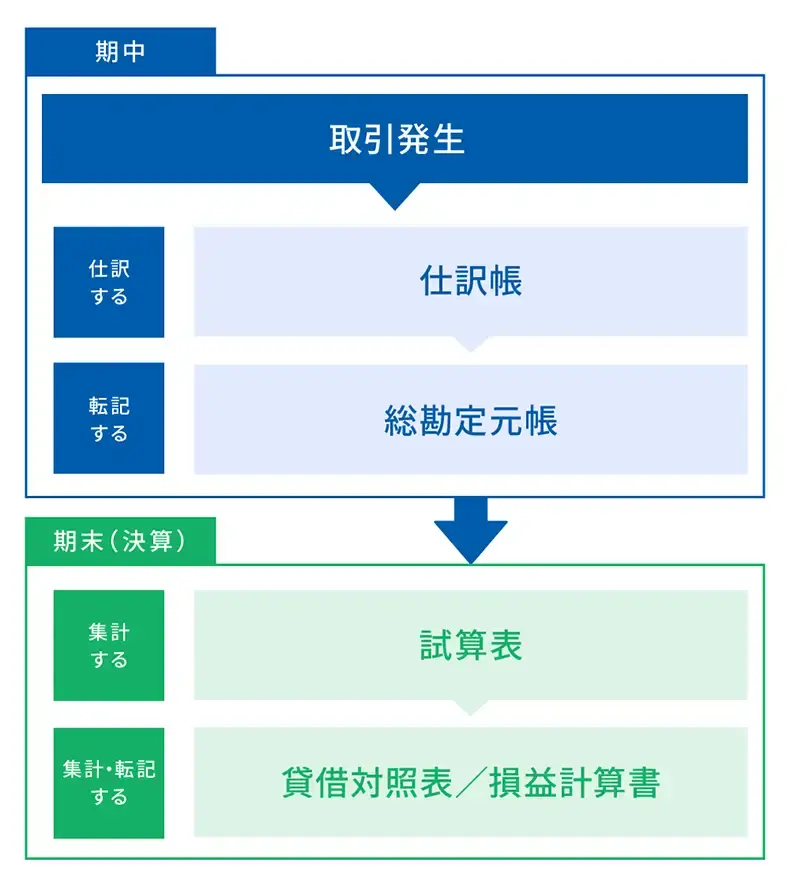

取引が発生してから決算までの記帳の流れは、以下のようになっています。

取引から決算までの記帳の流れ

総勘定元帳には、一定期間の保存が義務付けられている

総勘定元帳をはじめとする会計帳簿は、法人税法や所得税法では7年の保存が義務付けられています。会計帳簿に関連する取引などに関して作成・受領した書類の保存期間も、同様に7年です。

税法上で定められている帳簿は、総勘定元帳のほかに、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などです。書類は、棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。

会計帳簿には会社法で定められた保存期間もあり、こちらは10年です。さらに、欠損金の繰越控除を受けるためには、その事業年度の会計帳簿を原則として10年間(2018年4月1日前に開始した事業年度は9年間)保存する必要があります。そのため、法人の場合は、会計帳簿の保存期間は10年間と考えておくと良いでしょう。

必要な帳簿書類をきちんと保存しておかないと、過去の取引内容や経営状況を確認できなくなるなど、経営判断に支障が生じるかもしれません。さらに、税務調査の際に帳簿書類を提示できない場合、青色申告の承認が取り消されたり、損金算入が認められなかったりするなど、税務上の不利益を受ける可能性もあります。

個人事業主の青色申告とは、正規の簿記の原則に従って、帳簿を正しく作成・保存することを条件に、最大65万円の所得控除や欠損金の繰越控除といった税制上の優遇措置を受けられる制度です。そのため、帳簿書類の適切な管理は、経営管理の面だけでなく、税務上のメリットを維持するうえでも欠かせません。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

主要簿は総勘定元帳と仕訳帳の2つ

会計帳簿は、実務上「主要簿」と「補助簿」の2つに大別されます。

主要簿は総勘定元帳と仕訳帳の2つで、複式簿記を行う上で基本となる帳簿です。青色申告を行うには、仕訳帳および総勘定元帳などの帳簿を正しく作成・保存することが求められます。

それに対して、補助簿は主要簿を補完するための会計帳簿で、現金出納帳・預金出納帳・売掛金元帳・買掛金元帳・固定資産台帳などがありますが、すべてを作成する必要はありません。どの帳簿を作成するかは各企業が任意に決められます。

ここでは、主要簿である総勘定元帳と仕訳帳について解説します。

総勘定元帳と仕訳帳の違い

総勘定元帳は勘定科目ごとに取引が発生した日やその取引の内容、残高を確認できる帳簿なのに対して、仕訳帳は取引を日付順に一覧できる帳簿という点が、両者の大きな違いです。

仕訳帳は、会社が行ったすべての取引を、日付順に記録していく帳簿です。1つの取引を借方と貸方に振り分けて適切な勘定科目に仕訳する複式簿記で記帳します。仕訳帳の目的は、日々の取引を発生順に記載し、お金の流れを把握することです。すべての取引における金額の増減がわかり、取引の詳細を確認したい場合も該当する日付の仕訳帳を見れば一目瞭然です。

ただし、仕訳帳は時系列で記録されているため、勘定科目ごとの取引残高を把握したい場合には向いていません。これを補うのが総勘定元帳です。

総勘定元帳には、仕訳帳の内容を勘定科目ごとに分類して転記します。決算書作成や確定申告においても欠かせない帳簿であるだけでなく、税務調査が入った場合も確認対象となることが多く、その際には過去数年分の総勘定元帳をチェックされるケースが一般的です。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

総勘定元帳の書き方

総勘定元帳の基本的な書き方の流れを確認しておきましょう。

- 総勘定元帳への記入の流れ

-

-

1.取引日と勘定科目を転記:仕訳帳に記録された内容を確認し、勘定科目ごとに転記します。

-

2.摘要欄の内容を転記:仕訳帳の摘要欄に記載されている取引内容を、省略したり通称を用いたりせずに正確に転記します。帳簿間での取引の対応関係を明確にするためです。

-

3.借方・貸方を転記:仕訳帳の借方・貸方を総勘定元帳へそれぞれ転記します。

-

4.残高を記録:新たに行われた取引によって増減した残高を正確に計算し、記録すれば総勘定元帳への記入は完了です。

-

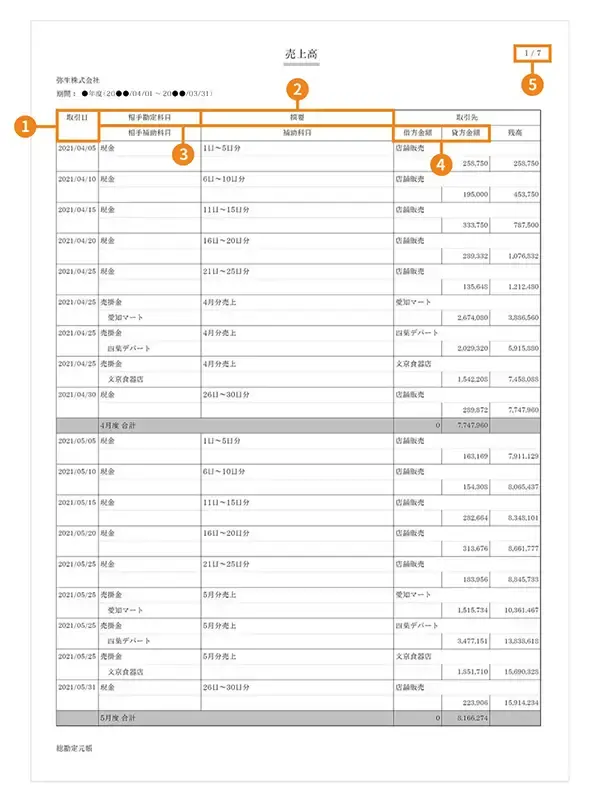

総勘定元帳の記載項目

(1)取引日:取引のあった日付を記載。仕訳帳の日付欄に書かれた日付を転記する

(2)摘要:取引の内容を記載。記載内容は、仕訳帳の摘要欄から転記する

(3)相手勘定科目:その取引の相手側となる勘定科目を記載。現金の勘定口座(勘定科目別に取引を記録・計算する場所)であれば、交際費や消耗品費など、仕訳帳に記載した現金の相手方の勘定科目を記載する

(4)借方金額/貸方金額:その勘定口座の科目の金額が仕訳帳の借方に記載されていれば総勘定元帳の借方に、仕訳帳の貸方に記載されていれば総勘定元帳の貸方に金額を記載

(5)頁:総勘定元帳のページ数を記載

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

総勘定元帳へ転記する手順

実際に、仕訳帳から総勘定元帳へ転記する際の具体的な手順は以下のとおりです。

- 総勘定元帳へ転記する手順

-

-

1.取引内容を仕訳帳に記入する

-

2.総勘定元帳に勘定口座を作成する

-

3.仕訳帳の記入事項を総勘定元帳に転記する

-

ここでは、5万円の商品Aが売れ、売上が発生したケースを例に1~3の流れを確認していきましょう。

1. 取引内容を仕訳帳に記入する

取引が行われたら、速やかに仕訳帳へ取引内容を記入します。

仕訳帳の記入例

| 日付 | 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|---|

| 10/1 | 現金 | 50,000円 | 売上 | 50,000円 |

2. 総勘定元帳に勘定口座を作成する

勘定科目として現金・売上が使われたため、総勘定元帳に「現金」「売上」の勘定口座を作成します。以降の取引で現金・売上の勘定科目が仕訳帳に記入されるごとに、該当する勘定口座へと漏れのないように集約しましょう。

3. 仕訳帳の記入事項を総勘定元帳に転記する

勘定口座ごとに総勘定元帳へ転記していきます。

総勘定元帳の勘定口座「現金」の記入例

| 取引日 | 相手勘定科目 | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 | 残高 |

|---|---|---|---|---|---|

| 10/1 | 売上 | 商品A | 50,000円 | 50,000円 |

総勘定元帳の勘定口座「売上」の記入例

| 取引日 | 相手勘定科目 | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 | 残高 |

|---|---|---|---|---|---|

| 10/1 | 現金 | 商品A | 50,000円 | 50,000円 |

弥生では、総勘定元帳のエクセルテンプレートをダウンロードすることができます。無料でダウンロードできるので、ぜひ活用してみてください。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

総勘定元帳を使用するメリット

総勘定元帳を作成する理由は、「作成しなければいけないと決まっているから」「確定申告や決算時に必要だから」というだけではありません。総勘定元帳を活用することで、次のようなメリットがあります。

- 総勘定元帳を使用するメリット

-

- 勘定科目ごとの残高管理ができる

- 決算書の残高が一致しない場合に、誤りの原因を見つけやすい

- 勘定科目ごとの金額の推移を把握できる

勘定科目ごとの残高管理ができる

総勘定元帳は取引を勘定科目ごとにまとめたものなので、各勘定科目の残高を容易に把握することができます。例えば、「会社の財務状況を把握するために現預金や借入金の残高を確認しておきたい」というような場合、日付順に取引を記録した仕訳帳では個別の残高情報をピックアップするのに手間がかかるかもしれません。

しかし、総勘定元帳なら、現金や預金、借入金といった対象の勘定科目の帳簿を確認するだけで、それぞれの残高がひと目でわかります。

決算書の残高が一致しない場合に、誤りの原因を見つけやすい

決算書の残高と、総勘定元帳上の各勘定科目残高が一致しなかった場合には、どこに誤りがあるのかを帳簿から調べなければなりません。このとき、勘定科目ごとの取引内容や残高の内訳をすぐ確認できる総勘定元帳を確認すれば、誤りの原因が見つけやすいでしょう。

勘定科目ごとの金額の推移を把握できる

総勘定元帳を1年通して、または前期と比較してみることで、勘定科目ごとの金額の増減の推移を把握することができます。

例えば、水道光熱費が前期に比べて大幅に増加していたら、どこに原因があるのかを探る必要があります。そんなとき、総勘定元帳を確認すれば取引が時系列で整理されて記載されているため、どの時期にどの支出が増えたのかをすぐに確認でき、原因を特定しやすくなるでしょう。また、毎月支払いが必要な費用なども、総勘定元帳で勘定科目ごとに確認すれば、支払い漏れがないかどうかがすぐ確認できます。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

クラウド型会計ソフトを使って総勘定元帳を作成するメリット

総勘定元帳を正確かつ効率的に作成するには、会計ソフトの活用がおすすめです。一般的な会計ソフトの多くは、入力されたデータを基に総勘定元帳が自動で作成される仕組みになっています。会計ソフトにはクラウド型とインストール型に大きく分けられますが、クラウド型を活用することで得られるメリットは以下の3点です。

- クラウド型会計ソフトを使って総勘定元帳を作成するメリット

-

- リモート環境で共有しやすい

- 属人化の解消につながる

- リアルタイムで経営判断に活かせる

リモート環境で共有しやすい

クラウド型会計ソフトで作成された総勘定元帳は、インターネット環境があればどこからでも共有・閲覧できます。そのため、場所や端末を問わず総勘定元帳を確認・更新できる点が大きなメリットです。テレワークを導入している企業においても、経理処理を滞りなく進めやすくなるでしょう。

属人化の解消につながる

会計ソフトの機能によっては、記帳内容を基に総勘定元帳を自動で作成でき、担当者ごとに判断や作業精度に差が生じるのを防げます。AIによる仕訳推測や学習機能を活用することで、専門知識がなくても精度の高い入力が可能になり、業務の属人化を解消できる点がメリットです。

リアルタイムで経営判断に活かせる

会計ソフトを活用すると、総勘定元帳のデータが即座に試算表やレポートに反映されるため、リアルタイムの財務状況を速やかに確認できます。こうした資料を経営会議等で活用することにより、実態に即した適切な経営判断や意思決定を下せる点が大きなメリットです。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん

「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。

画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。

だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!

「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。

取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。

仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!

例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。

会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

総勘定元帳は会計ソフトで自動作成がおすすめ

総勘定元帳は会計帳簿の主要簿にあたり、複式簿記では必ず作成しなければならない重要な帳簿です。また、総勘定元帳は法律によって保存が義務付けられており、税務調査の際にも必ずといっていいほど提出を求められます。総勘定元帳は決算書作成の基になる帳簿でもあるため、仕訳帳から正確に転記することが大切です。

ただし、総勘定元帳に転記すべき事項は取引が行われるたびに発生するため、手作業で進めるのは担当者にとって大きな負担となりがちです。また、仕訳ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。

会計ソフトを活用することで、入力済みの仕訳データを基に総勘定元帳を自動で生成できます。AIによる仕訳推測や学習機能が備わっている会計ソフトであれば、担当者ごとに判断の揺れや入力精度の差が生じるのを効果的に防げるでしょう。

さらに、クラウド型の会計ソフトを選べば、場所を選ばず複数人で共有できるため、テレワークにも対応可能です。

正確かつ効率的な帳簿作成を実現したい事業者様は、「弥生会計 Next」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

よくあるご質問

総勘定元帳と仕訳帳はどちらが重要?

総勘定元帳と仕訳帳はいずれも主要簿です。複式簿記では主要簿の作成が必須となるため、総勘定元帳と仕訳帳は両方とも重要な帳簿といえます。また、総勘定元帳は仕訳帳の記載内容を基に作成することから、仕訳帳が正確に記載されていなければ総勘定元帳も不正確なものになりかねません。なお、主要簿を補完するために作成される会計帳簿は補助簿と呼ばれます。補助簿には多くの種類がありますが、どの帳簿を作成するかは企業ごとに適宜判断して差し支えありません。

総勘定元帳と仕訳帳については、詳しくはこちらをご確認ください。

総勘定元帳の保存期間は?

総勘定元帳を含む会計帳簿は、税法上7年間、会社法上10年間の保存が義務付けられています。したがって、保存期間は10年間と考えてよいでしょう。会計帳簿が適切に保存されていないと、過去の取引やデータを確認できないことによって経営上の不利益が生じたり、税務調査の際に指摘を受けたりする可能性があります。

総勘定元帳の保存期間については、詳しくはこちらをご確認ください。

会計ソフトで総勘定元帳は作れますか?

一般的な会計ソフトの多くは、入力された記帳データを基に総勘定元帳が自動で作成される仕組みになっています。また、AIによる仕訳推測や学習機能が備わっている会計ソフトを活用することで、勘定科目の判断を担当者に委ねる余地が少なくなり、業務の属人化解消につながる効果も期待できます。

さらにクラウド型会計ソフトであればクラウド上でデータが共有されるため、テレワーク環境下でも場所を問わず総勘定元帳を確認・編集できる点がメリットです。

会計ソフトを使って総勘定元帳を作成するメリットについては、詳しくはこちらをご確認ください。

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」

【無料】お役立ち資料ダウンロード

「弥生会計 Next」がよくわかる資料

「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。

1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。

大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。

在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。

2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。