会社設立の費用はいくら?株式会社と合同会社での費用の比較も解説

監修者: 森 健太郎(税理士)

更新

会社の設立には、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。設立時に多くの方が気になるのは、設立費用のことかもしれません。

会社の設立は、個人事業主の開業とは異なり、資本金の他にもさまざまな費用がかかります。

また、株式会社と合同会社でも、設立にかかる費用は異なります。起業までのプランを立てるうえでも、会社設立までにどのくらいの費用が必要かをあらかじめ把握するようにしましょう。

本記事では、株式会社と合同会社、それぞれの設立にかかる費用のほか、会社設立後に継続的にかかる費用や、設立費用を節約する方法についても解説します。

法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。

個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

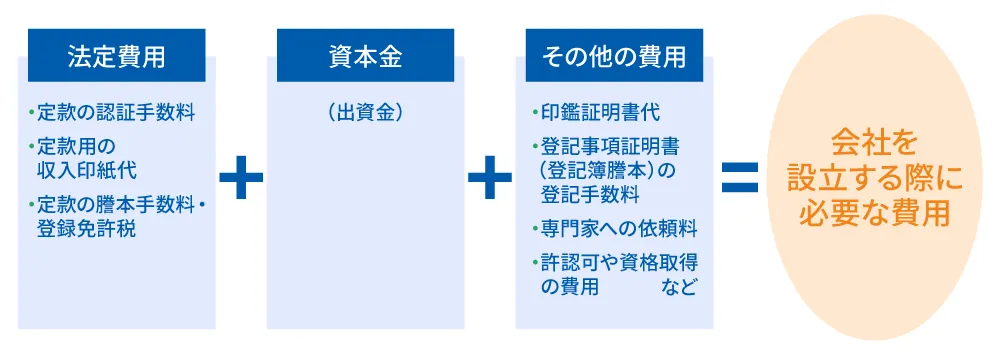

会社を設立する際に必要な費用

会社を設立する際に必要な費用とは、法定費用・資本金・その他の費用のことです。それぞれの費用には、上の図にあるような項目が含まれています。

- 会社設立に必要な費用

-

- 法定費用

- 資本金

- その他の費用

法定費用

法定費用とは、法令で定められた費用という意味です。一般的に、会社設立にかかる法定費用とは、定款作成や法人設立登記の手続きにかかる費用を指します。

会社形態によっても異なりますが、定款に関する費用は、定款の認証手数料や印紙代、謄本手数料です。また、登記にかかる費用には、登記申請の際に納める登録免許税が該当します。

資本金

資本金とは、会社設立時に出資者から払い込まれたお金のことで、事業を行うための元手資金となります。

株式会社の場合は、株主や投資家から出資を受けることも可能です。ただし、一般的には、創業時に第三者から出資を受けられるケースはあまりないため、経営者の自己資金を資本金に充てることが多くなるでしょう。

その他の費用

法定費用と資本金の他にも、会社を設立して事業を開始するにはさまざまな費用がかかります。その他の費用としてあげられるのは、実印の作成代や印鑑証明書代、登記事項証明書(登記簿謄本)の登記手数料、事務所・店舗の家賃、設備費、備品代、専門家への依頼費用などです。

さらに、許認可や資格が必要な業種として起業する場合には、許認可の申請費用と資格の取得費用も必要になります。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

株式会社と合同会社の設立費用の違い

会社の設立費用は、株式会社と合同会社で異なります。会社設立手続きに必要な法定費用の目安は、株式会社は約16万7,000円から、合同会社は約6万円からです。

株式会社と合同会社の、設立時にかかる法定費用の内訳を下の表にまとめました。それぞれどれくらい設立費用が異なるのか確認しておきましょう。

【株式会社・合同会社】会社設立にかかる法定費用

| 株式会社 | 合同会社 | |

|---|---|---|

| 最低設立費用の合計 | 約16万7,000円 | 約6万円 |

| 定款の認証手数料 | 資本金100万円未満:1万5,000円※ 資本金100万~300万円未満:4万円 資本金300万円以上:5万円 (いずれも紙・電子同一) |

不要 |

| 定款用の収入印紙代 | 書面の定款:4万円 電子定款:不要 |

書面の定款:4万円 電子定款:不要 |

| 定款の謄本手数料 (250円×ページ数) |

2,000円程度 | 不要 |

| 登録免許税 | 15万円~ | 6万円~ |

- ※発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける自然人3人以内で、取締役会を設置しない定款のみ1万5,000円。条件に当てはまらない定款の場合は、3万円になります。

定款の認証手数料

定款の認証手数料とは、株式会社のみにかかる費用のことで、定款の作成後に公証役場で認証を受ける際に必要です。定款の認証手数料の金額は公証人手数料法によって定められており、設立する会社の資本金の額によって、1万5,000~5万円の認証手数料がかかります。

それに対して、合同会社は定款の認証自体が不要なため、定款の認証手数料はかかりません。合同会社の設立費用が株式会社よりも安くなる理由の1つとして知っておきましょう。

定款用の収入印紙代

定款の収入印紙代とは、定款が印紙法上の課税文書に当たるために必要となる費用のことです。定款の作成方法には紙と電子の2種類ありますが、収入印紙代は紙で作成した場合にのみかかります。

紙の定款にかかる収入印紙代は4万円かかる一方で、電子定款であれば収入印紙代は不要です。ただし、電子定款の作成には、所定のソフトウェアやICカードリーダー/ライターといった機器などが必要となる点に注意しましょう。

定款の謄本手数料

定款の謄本手数料とは、公証役場で定款の謄本を請求する場合に支払う手数料のことです。

株式会社の場合、登記申請に定款の謄本を使用するため、定款認証の際に定款の謄本が必要になります。定款の謄本手数料は、1枚につき250円です。一般的には、8枚で2,000円程度が目安となります。

なお、合同会社は定款認証が不要であるため、合同会社の場合には定款の謄本手数料も発生しません。

登録免許税

登録免許税とは、登記や登録、特許などを受けるときにかかる国税のことで、会社設立時にかかる登録免許税は以下のとおりです。なお、登録免許税は、登録免許税法などにより、税額が定められています。

- 株式会社と合同会社の設立時にかかる登録免許税

-

- 株式会社:資本金額×0.7%、または15万円のどちらか高いほう

- 合同会社:資本金額×0.7%、または6万円のどちらか高いほう

このような株式会社と合同会社にかかる登録免許税の金額差も、それぞれの設立費用が異なる理由の1つとなっていることがわかります。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

会社設立時にかかるその他の費用

会社を設立する際には、法定費用以外にも、資本金や実印の作成代、印鑑証明書代、登記事項証明書の登記手数料などの費用もかかります。設立時に、法定費用以外にかかる主な費用は、以下のとおりです。

- 会社設立時法定費用以外にもかかる費用

-

- 資本金(出資金)

- 実印の作成代

- 印鑑証明書代

- 登記事項証明書(登記簿謄本)の登記手数料

- 専門家への依頼料

- 許認可や資格取得の費用

資本金(出資金)

会社設立時には、法定費用以外に、会社運営の元手となる資本金(出資金)も必要です。

会社法では、株式会社や合同会社の設立時には資本金が必要と定められていますが、金額の下限は定められていないため、資本金は1円でも会社は設立できます。

ただし、資本金が極端に少ないと、事務所を借りる際の契約料や備品購入の資金が足りなくなるかもしれません。そのため、最低限必要な資本金として、運転資金6か月分程度の金額は用意するとよいでしょう。

実印の作成代

実印の作成代とは、会社の実印(代表者印)を作成するための費用です。会社の実印の作成代は素材によって変動しますが、3,000円程度が目安となるでしょう。

法務局へ会社の登記申請をする際には、会社の実印と印鑑届書を提出して印鑑登録を行います。

オンラインで登記申請をするのであれば印鑑届書の提出は任意ですが、法人口座の開設や融資の申し込みなど、登記申請以外にも会社の実印を使用する場面は意外と多いものです。会社設立後に印鑑登録を行う場合は改めて法務局で手続きが必要になるため、二度手間にならないように、登記申請のタイミングで会社の実印を作成しておくことをおすすめします。

なお、会社設立時には、実印とセットで、法人口座の開設に用いる銀行印と、請求書や納品書などに押印する角印(社判)、署名代わりに押すゴム印も作成するのが一般的です。

印鑑証明書代

印鑑証明書とは、登録した実印が本人のものであることを証明する書類のことです。

会社設立時には代表者個人の印鑑証明書(印鑑登録証明書)が必要となり、自治体によって異なりますが、1枚300円程度の印鑑証明書の発行手数料がかかります。

なお、会社設立後に法人口座を開設するときや融資の申し込みをするときなどには、法人の印鑑証明書が必要になります。法人の印鑑証明書の発行手数料は、申請・受取方法に応じて、1枚につき420~500円です。

登記事項証明書(登記簿謄本)の登記手数料

登記事項証明書(登記簿謄本)の登記手数料とは、新しい会社の登記簿謄本を発行するための費用です。登記事項証明書は、法人口座の開設や取引先との契約締結などの際に複数枚必要となることがあるため、3~4通発行しておくことをおすすめします。

登記事項証明書の登記手数料は、申請・受取方法によって以下のように定められています。なお、1通の枚数が50枚を超えると、50枚ごとに100円が加算されます。

- 登記事項証明書(登記簿謄本)の登記手数料(1通あたり)

-

- オンライン申請・法務局の窓口での受け取り:490円

- オンライン申請・郵送での受け取り:520円

- 法務局の窓口での申請と受け取り:600円

専門家への依頼料

専門家への依頼料とは、会社を設立する際に必要となる書類の作成や申請手続きについて、専門家に代行を依頼する費用のことです。

なお、専門家の対応領域は士業によって分かれており、設立登記申請は司法書士、許認可の届出は行政書士、税金関係の届出は税理士に依頼できます。例えば、司法書士に設立登記申請の手続きを依頼した場合の費用相場は、5万~15万円程度です。

また、税理士に税金関係の手続きや資本金などを設定する際のアドバイスを依頼した場合、会社設立後の顧問契約を前提に無料で対応してもらえることもあるため、依頼する際には専門家を比較検討してみてください。

許認可や資格取得の費用

許認可や資格取得の費用とは、建設業・飲食業・美容業といった業種で事業を開始する際に必要となる、許認可の申請および資格の取得にかかる費用のことです。

例えば、建設業の設立に必要な建設業許可は、営業所がある場所によって異なりますが、取得するには、大臣許可の場合15万円、都道府県知事許可の場合9万円がかかります。それに対して、飲食業に必要な食品衛生責任者の資格を取得する場合にかかるのは、講習会の受講料1万円程度です。

許認可申請が必要な業種にもかかわらず、必要な手続きを行わないと、会社を設立しても事業を始めることができません。会社設立準備と併せて、許認可や資格が必要な業種であるかどうかも確認しましょう。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

会社設立後、維持していくために必要な費用

起業にあたり必要なのは設立費用だけでなく、設立した後で会社を維持し、事業を運営していくための費用もかかります。以下に主な費用をあげたので、会社設立後にどのくらいの費用がかかるのかも、具体的にイメージしておきましょう。

初期費用

初期費用とは、事業を始めるために必要になる費用のことです。業種などによっても異なりますが、一般的には以下のような費用が初期費用に該当します。初期費用を抑えたい場合は、設立当初は自宅をオフィスとしたり、備品は中古で用意したりするなどの工夫をするといいでしょう。

なお、この初期費用には、会社設立時に振り込まれた資本金(出資金)を充てることが一般的です。

- 初期費用の内訳

-

- 事務所や店舗を借りる際の敷金や礼金、仲介手数料、火災保険料

- オフィスの机や椅子

- パソコン

- 事務用品 など

運転資金

運転資金とは、企業が日々のビジネスを運営していくのに必要な資金のことです。具体的には、以下のような費用が該当します。

こちらの運転資金も、設立当初は資本金(出資金)からまかなうことが一般的です。

- 運転資金の内訳

-

- オフィスや店舗の家賃

- 光熱費

- 通信費

- 人件費

- 仕入代

- 広告宣伝費

- 外注費 など

また、会社設立後の業務を円滑に進めるためには、会計ソフトなどバックオフィスツールの導入がおすすめです。業務を開始してから慌てることのないように、会社設立のタイミングで「弥生会計 Next」などの会計ソフトを導入しておくとよいでしょう。

さらに、法人の場合は、継続的に会計処理や税務のサポートを受けるために、税理士と顧問契約を結ぶことが一般的です。税理士と顧問契約を結ぶと、顧問料(報酬)の支払いが発生します。自社に合った税理士を手軽に探したい場合は、弥生株式会社の「税理士紹介サービス」の利用がおすすめです。

「税理士紹介サービス」は、会社設立や税務、経理業務などに関する困りごとをお持ちの方に、弥生が厳選した経験豊富で実績のある専門家をご紹介するサービスです。業界最大規模のパートナー会計事務所から、会社所在地や業種に合わせて最適な税理士をご紹介します。紹介料は一切かからないため、ぜひ利用をご検討ください。

税金・社会保険料

会社を設立すると、税金や社会保険料を納める必要があります。法人が納める税金・社会保険料は、以下のとおりです。法人には、法人住民税の均等割など、赤字でも納めなければならない税金があるため注意しましょう。

- 主な税金の種類

-

- 法人税

- 法人住民税(都道府県民税、市町村民税)

- 法人事業税

- 消費税

- 固定資産税 など

また、会社を設立すると、社長1人だけの会社であっても、原則として、健康保険・介護保険・厚生年金保険への加入が必要になります。従業員を雇用した場合は、加えて雇用保険と労災保険への加入も必要です。

なお、これらの社会保険料のうち、労災保険料は全額が会社負担です。他の社会保険料については、それぞれ定められた割合を会社が負担します。

- 社会保険料の種類

-

- 健康保険料

- 介護保険料(40歳以上が対象)

- 厚生年金保険料

- 雇用保険料

- 労災保険料

その他の費用

会社設立後、維持していくためには、上記以外の費用も必要です。

例えば、株式会社の場合は、株主総会や決算公告にかかる費用があります。また、会社の所在地や役員など、登記事項に変更があったときには、変更登記手続きの費用(登録免許税)も必要です。

会社を設立することで資金が底をつかないように、設立後の維持費も必要になることを考慮しておきましょう。

会社の設立費用については以下の記事や動画を併せてご覧ください。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

会社の設立にかかる費用を節約する方法

創業前後は資金に余裕がないため、なるべく会社設立にかかる費用を節約したいという方も多いかもしれません。そのような場合には、以下のような方法を検討してみるとよいでしょう。

- 会社を設立する際の費用を節約する方法

-

- 定款は電子定款を作成する

- 合同会社を設立する

- 特定創業支援等事業から支援を受ける

定款は電子定款を作成する

設立登記を申請する際に作成する定款を紙ではなく電子定款にすれば、収入印紙代の4万円を節約可能です。

紙の定款は課税文書に該当し、印紙税が必要になるため、収入印紙代がかかります。しかし、PDFファイル形式で作成し電子署名を付与する電子定款は、印紙税が課税されません。

設立にかかる費用を節約する場合には、紙の定款の場合にはかかる収入印紙代が不要になる、電子定款を選ぶようにしましょう。

合同会社を設立する

株式会社よりも合同会社のほうが会社の設立費用はかからないため、合同会社を設立することで設立費用を節約することも可能です。

例えば、法人設立登記にかかる登録免許税は、株式会社は15万円からであるのに対して、合同会社は6万円からとなっています。また、株式会社で必須となる定款認証が合同会社は不要なため、認証手数料(3万~5万円)がかかりません。さらに、設立後は、合同会社は決算公告義務がないため、決算公告に関する費用も不要です。

設立費用を節約したいなら、合同会社を選択するのも1つの方法と言えるでしょう。

特定創業支援等事業から支援を受ける

特定創業支援事業から支援を受けることでも、会社の設立費用を節約できます。

特定創業支援事業とは、地域の創業促進や産業活性化を目的に、国の認定を受けた市町村が実施する創業を支援する取り組みです。創業にかかわるセミナーなどが開催されており、修了後は「特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書」が交付されます。

この証明書を法務局に提出すると、会社設立にかかる登録免許税を本来の課税額の半分に減免することが可能です。例えば、株式会社なら通常15万円からの登録免許税が半額の7万5,000円からに、合同会社なら6万円からが3万円からになります。また、特定創業支援事業のセミナーなどを受けると、登録免許税の他にも、融資や補助金、助成金において優遇措置を受けることが可能です。

なお、特定創業支援事業の内容や優遇措置の条件などは、市町村によって異なります。会社を設立する市町村が特定創業支援事業の認定を受けているかどうかも含めて、確認しておきましょう。

資金調達方法や創業融資については以下の記事や動画を併せてご覧ください。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

合同会社より株式会社を選択したほうがよいケース

前述のとおり、株式会社よりも合同会社のほうが、設立費用を抑えられます。そのため、費用を節約したいから合同会社を設立したいと考える方も多いかもしれません。

ただし、設立費用が高くても、合同会社よりも株式会社を選んだほうがよいケースもあります。株式会社を選択したほうがよいと考えられるのは、以下のようなケースです。

- 合同会社より株式会社を設立したほうがよいケース

-

- 取引会社や顧客からの信頼性を重視したい場合

- 将来的に会社を上場したいと考えている場合

- 資金調達の方法に選択肢が多く欲しい場合

取引会社や顧客からの信頼性を重視したい場合

合同会社より株式会社を選択したほうがよいケースとしては、取引会社や顧客からの信頼性を重視したい場合があげられます。

近年では合同会社の数が増えてきているとはいえ、日本では会社といえば、まだまだ株式会社のイメージが強いのが実情です。合同会社は、その知名度の低さから、取引先から資金力のない会社と誤った先入観を持たれたり、採用の際に人材が集まりにくかったりすることもあるかもしれません。

そのため、社会的な信用度を重視するなら、株式会社を選んだほうがよいでしょう。

将来的に会社を上場したいと考えている場合

将来的に会社を上場したいと考えている場合も、合同会社より株式会社を選択したほうがよいケースです。合同会社には株式という概念がないため、株式上場はできません。

もし将来的に株式上場を目指すのであれば、変更登記などの手間をかけないためにも、初めから株式会社の設立を検討しましょう。

資金調達の方法に選択肢が多く欲しい場合

資金調達の方法に選択肢が多く欲しい場合も、費用がかかっても合同会社より株式会社を選択したほうがよいケースの1つです。

株式会社は資金調達方法の選択肢が合同会社よりも多く、特に、広く株主を募り出資を得ることができるのは、株式会社ならではのメリットと言えます。それに対して、合同会社の資金調達方法は、金融機関からの借り入れのほか、国や自治体の補助金や助成金が主な手段となり、株式会社よりも資金調達の方法が限定されます。

そのため、将来的に大規模な資金調達を考えている場合には、合同会社よりも資金調達方法の幅が広い、株式会社を選んだほうがよいでしょう。

株式会社と合同会社の違いやメリット・デメリットについては以下の記事や動画を併せてご覧ください。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

会社設立に必要な手続きを手軽に行う方法

会社設立の手続きを手軽に行いたい場合におすすめなのが、「弥生のかんたん会社設立」です。

「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款をはじめとする会社設立時に必要な書類を自動生成できるクラウドサービスです。各官公庁への提出もしっかりガイドしてくれるため、事前知識は不要です。さらに、入力内容はクラウドに自動保存され、パソコンでもスマホでも、自由に切り替えながら書類作成ができます。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

会社設立にかかる費用を把握して、しっかり資金計画を立てよう

会社を設立する際には、法定費用をはじめとするさまざまな費用がかかります。会社設立のプランを立てるうえでは、何にどのぐらいの費用がかかるかをしっかり把握しておくことが大切です。

また、会社設立にかかる費用は、株式会社や合同会社といった、会社形態によっても異なります。会社設立の法定費用だけを見ると、合同会社のほうが金額を抑えられてメリットがあるように感じますが、社会的な信用度を重視したい場合など、設立費用は高くても株式会社を選んだほうがよいケースもあります。

会社を設立する際には、かかる費用が安いかどうかだけを判断材料にするのではなく、会社の目的や事業内容などを踏まえて、自分が目指す事業に合った会社形態を選ぶようにしてください。

さらに、会社を設立するには、資金計画を立てるだけでなく、多くの手続きも必要になります。会社設立にかかる手続きをスムーズに進めるには、「弥生のかんたん会社設立」の利用がおすすめです。会社設立にかかる手間を軽減し、いち早く事業に集中するためにも、便利なサービスを上手に活用しましょう。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

よくあるご質問

会社を設立する際にかかる費用は?

会社設立時にかかる費用は、法定費用・資本金・その他の費用の大きく3つに分けられます。

法定費用とは、定款作成や法人設立登記の手続きにかかる費用を指します。また、資本金とは、会社設立時に出資者から払い込まれた資金のことです。

そのほか、実印の作成代や印鑑証明書代、登記事項証明書(登記簿謄本)の登記手数料、事務所・店舗の家賃、設備費、備品代、専門家への依頼費用などがかかります。

会社を設立する際に必要な費用については、詳しくはこちらをご確認ください。

最低限かかる会社の設立費用は?

会社設立に最低限かかる費用は、株式会社や合同会社といった会社形態によって異なり、株式会社は約16万7,000円から、合同会社は約6万円からです。

株式会社の場合は、登録免許税(15万円~)の他に、定款の認証手数料や謄本手数料などもかかります。合同会社は定款認証が不要であるためこれらの手数料はかからず、最低限必要な設立費用は登録免許税(6万円~)のみとなります。

なお、株式会社も合同会社も、定款を紙で作成した場合は4万円の収入印紙代がかかりますが、電子定款であれば収入印紙代は不要です。

株式会社と合同会社で異なる会社設立に必要な費用については、詳しくはこちらをご確認ください。

会社をなるべく安く設立する方法は?

会社の設立費用をできるだけ抑えるには、電子定款を作成する、合同会社を設立する、特定創業支援等事業から支援を受けるなどの方法があります。

定款を電子定款で作成すると、紙の定款にかかる4万円の収入印紙代は不要です。また、株式会社の設立費用は16万7,000円から、合同会社の設立費用は6万円からなので、合同会社を選択すれば設立費用を大幅に軽減できます。さらに、特定創業支援等事業から支援を受けると、会社設立にかかる登録免許税を本来の課税額の半分に減免することが可能です。

会社の設立にかかる費用を節約する方法については、詳しくはこちらをご確認ください。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック

この記事の監修者森 健太郎(税理士)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。

毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。

起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。