36協定とは?残業時間の上限や新様式をわかりやすく解説

更新

36(サブロク)協定は、労働者の時間外および休日労働に関するきわめて重要な取り決めです。労働基準法は、原則として1日8時間・週40時間を超える労働を禁止していますが、36協定を締結することでその例外が認められます。

本記事では、36協定の締結手続きや違反時の罰則、労働時間の上限規制の内容および例外となるケースについて詳述します。また、新様式に対応した36協定届の記載事項や、違反を回避するための重要なポイントについても詳しく解説します。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

今ならAmazonギフトカード半額相当がもらえる「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

36協定とは

36(サブロク)協定とは、時間外労働および休日労働に関する労使協定を指します。36協定は法定労働時間を超過する労働について労使間で締結されるものです。本協定は労働基準法第36条に規定されていることから「36協定」と称されます。

日本の法定労働時間は労働基準法第32条に基づき、1日8時間・週40時間以内と定められています。加えて、法定休日は少なくとも毎週1日以上設ける必要があります(同第35条)。企業が従業員に対して法定労働時間を超えて勤務させる場合、事前に36協定を締結し、所轄の労働基準監督署へ適切な届出を行うことが義務付けられています。36協定を締結せずに法定労働時間を超えて働かせることは、法令違反となり、罰則が科されます。

参照:e-Gov 法令検索「労働基準法」

36協定の決定事項

36協定で取り決める主な事項は、以下のとおりです。

- 対象者の範囲:対象となる従業員の範囲・人数を決定します。

- 対象期間:最長1年間とし、起算日は協定の初日とします。

- 時間外労働・休日労働の理由:具体的な理由を示します。

- 業務の種類および範囲:業務の種類を細分化し、その範囲を明確化します。

- 労働時間の上限:法定労働時間を超える上限時間(1日、1か月、1年)、法定休日労働の日数および始業・終業時刻を設定します。

36協定の締結方法

36協定は、「使用者」と「労働者の代表」によって締結されます。

労働者の代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合が存在する場合、その労働組合が該当します。もし労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者が代表です。この代表者は、管理監督者ではないこと、そして挙手といった民主的な方法で選出される必要があります。また本協定は、本社や支店、営業所といった事業場ごとに必要です。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

36協定が適用対象外となるケース

一部の労働者・業種・業務については、36協定の適用から除外されます。

管理監督者の場合

管理監督者に該当する労働者には、時間外労働および休日労働の規制は適用されません(労働基準法第41条第2号)。これは、管理監督者が経営者と一体的な立場にあるとみなされ、業務遂行に対して特別な責任および権限を有しているためです。そのため、管理監督者は36協定の対象外です。しかし、管理監督者であっても深夜労働に関しては適用除外とならず、深夜割増賃金が適用されます。

管理監督者とは、労働条件の決定や労務管理について経営者と同等の立場で関与している人を指します。また、労働時間の管理において自己裁量権を持ち、一般従業員に比べて高い給与や手当などの優遇措置が与えられていることを特徴とします。課長や工場長といった役職名だけで判断できない点に注意が必要です。

従業員が18歳未満の場合

18歳未満の労働者も36協定の対象外です。18歳未満の労働者は、法定労働時間を超える労働、22時から翌5時までの深夜労働、および休日労働が禁止されています(労働基準法第60条第1項および第61条第1項)。 そのため、18歳未満の労働者に対しては、36協定を締結しても、これらの労働を命じることはできません。

育児介護中の労働者・妊産婦から請求があった場合

育児・介護休業法第17条第1項および第18条第1項の規定により、小学校就学前の子どもを養育している労働者や、要介護状態の家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫)を介護する労働者は、請求により時間外労働の制限を申し出ることが可能です。また、同法第19条第1項および第20条第1項には、深夜労働の制限規定もあります。

参照:e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」

該当する労働者から請求があった場合、1か月当たり24時間・1年間で150時間を超える時間外労働や、22時から翌5時までの深夜労働を命じることができません。ただし、企業に継続して雇用されている期間が1年未満の労働者や、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者は、時間外労働や深夜労働の制限を請求できません。

また、妊娠中、または出産後1年未満の妊産婦から請求があった場合、労働基準法第66条第2項および第3項により、法定労働時間を超えた残業や深夜、休日労働に従事させることはできません。

改正への対応に時間を有する業種

労働基準法の改正に伴い、36協定に関する規定は大企業では2019年4月1日から、中小企業では2020年4月1日から施行されました。しかし、特定の業種・業務においては、改正への対応に時間を要するため、2024年3月31日まで猶予が与えられていました。猶予を与えられていた業種・業務は以下のとおりですが、既に猶予期間が終了しているため、早急な対応が必要です。ただし、一般の36協定とは、上限範囲が異なる業種・業務もあるため注意してください。

- 建設業:災害復旧・復興事業を除き、すべての上限規制が適用されます。災害復旧・復興事業に関しては、時間外と休日労働の合計が月100時間未満、2~6か月の平均が80時間以内とする規制が適用されません。

- 自動車運転業務:特別条項付きの36協定を締結する場合、年間960時間を上限とする規制が導入されました。

- 医師:特別条項付き36協定における上限は年間で最大1,860時間です。時間外と休日労働の合計100時間未満、複数月平均が80時間以内とする規制は適用されません。

- 鹿児島県および沖縄県の砂糖製造業:すべての上限規制が適用されています。

- 新技術の研究開発業務:上限規制の適用が除外されています。

参照:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

参照:厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)」

ただし、例外として2024年4月以降も一部で猶予が与えられている場合もあります。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

36協定締結後の残業時間の上限規制

2019年4月から、時間外労働には罰則付きの上限が設けられています。それまでは、大臣告示に基づく基準が存在していたものの実行力に乏しい面がありました。しかし上限について罰則付きの制限が設けられたことで、法的な実行力が強化されています。

時間外労働の上限は「月45時間、年360時間」です。この範囲を超過すると違法となり、罰則が適用されます。

また、通常予見できない臨時的で特別な事情がある場合は、特別条項付き36協定を結ぶことで「月45時間、年360時間」を超えることが可能ですが、以下を守る必要があります。こちらも違反すれば罰則の対象です。

- 時間外労働が年720時間以内

- 時間外と休⽇労働の合計が⽉100時間未満

- 時間外と休⽇労働の合計が2~6か月平均80時間以内

- ⽉45時間を超えられるのは年6か月まで

参照:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

上限についての詳細は、こちらの記事で解説しています。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

36協定の上限規制を超えてしまった場合の罰則

法律の上限を超えて働かせた場合、使用者には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。また、両罰規定によって、法人も30万円以下の罰金の適用を受けます(労働基準法第119条第1号、121条第1項)。

時間外労働と休⽇労働の合計は⽉100時間未満、2~6か⽉平均80時間以内でなければなりません。これに違反した場合も罰則の対象です。

また、前述のとおり、日本では36協定を締結することで例外的に時間外労働が認められるしくみです。そのため、そもそも36協定を締結せずに法定労働時間を超えて労働させた場合も違法となり、同じ罰則を科されます。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

36協定の作成・記入方法

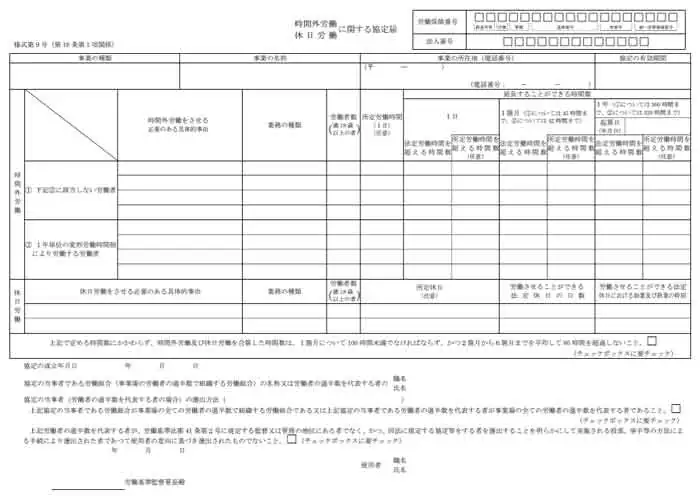

36協定は、内容によって使用する届出の様式や記載項目が異なります。以下では、それぞれの様式における記載事項について解説します。

上限規制時間を超えていない場合

月45時間・年360時間以内の時間外労働を実施する場合には、一般的な36協定の締結および協定届の提出が必要です。この際には「様式第9号」を使用します。記入項目は以下のとおりです。

参照:厚生労働省「時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)様式第9号」

- 事業の種類および名称

- 事業の所在地(電話番号)

- 協定の有効期間

【時間外労働】

- 時間外労働をさせる必要のある具体的事由

- 業務の種類

- 労働者数(18歳以上の者)

- 法定労働時間を超える時間数(1日・1か月・1年)

- 1年の上限時間を計算する際の起算日

【休日労働】

- 休日労働をさせる必要のある具体的事由

- 業務の種類

- 労働者数(18歳以上の者)

- 労働させる法定休日の日数

- 労働させる法定休日における始業・終業の時刻

【チェックボックス】

- 1か月の時間外と休日労働の合計が100時間未満、2〜6か月間の平均が80時間を超えないことの確認

- 労働者代表の適格性の確認

「任意」と書かれている項目は必ずしも記載する必要はありません。記載が必須でない項目は以下のとおりです。

- 所定労働時間(1日)

- 所定労働時間を超える時間数

- 所定休日

- 押印・署名(協定届と協定書を兼ねる場合のみ必要、兼ねない場合は協定書を別途作成)

上限規制時間を超えている場合

月45時間、年360時間を超過する場合には、特別条項付き36協定の締結と、その協定届の作成・提出が求められます。この場合は「様式第9号の2」を使用します。協定書は2部構成です。1枚目には一般条項と同じ内容を、2枚目に特別条項の詳細を記載します。

2枚目に記載する項目は以下のとおりです。

- 臨時的に限度時間を超えて労働させる具体的な事由、業務の種類、労働者数

- 限度時間を超えて労働させる回数

- 延長できる時間と休日労働の合計時間数(1か月)

- 延長できる時間数(1年)

- 限度時間を超えて労働させた場合の割増賃金率

- 限度時間を超えて労働させる場合の手続き

- 限度時間を超えて労働させる者への健康、福祉を確保するための措置

その他、任意と書かれている箇所は必要に応じて記載しましょう。

参照:厚生労働省「時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)様式第9号の2」

特別条項付き36協定の場合、原則の上限を超えていることから、締結・作成の際にいっそうの注意が必要です。提出前には、特に以下の点を確認しましょう。

- 時間外労働と休日労働の合計が法定の上限を超えていないか

- 臨時的な事由が恒常的な長時間労働を招くものではないか

- 限度時間を超えた労働者に適切な健康措置が取られているか

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

36協定に違反しないために気をつける注意点

36協定の違反を避けるためには、36協定の内容をよく理解し、対象者の範囲や手続き、周知方法などに関する注意点を押さえておくことが重要です。

労働者の安全配慮義務を怠らない

安全配慮義務とは、労働者の心身の健康と安全を確保するために、企業が配慮するべき義務のことです。労働契約法第5条や、労働安全衛生法第3条で定められています。

特に、特別条項付き36協定を締結する場合、長時間労働が健康に与える影響を考慮し、健康・福祉を確保するための措置が必要です。協定届には、少なくとも以下の中から1つを選択し、具体的な内容を記載する必要があります。

- 医師の面接指導

- 深夜労働の回数制限

- 勤務間インターバルの確保

- 代償休日や特別な休暇の付与

- 1年に1回以上の健康診断

- 連続休暇の取得支援

- 心とからだの相談窓口の設置

- 労働者の健康状態に配慮した配置転換

- 産業医による助言や保健指導

- その他

参照:厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」

指針第8条

パートや契約社員の残業時間を把握しておく

パートや契約社員も、労働基準法上の労働者です。そのため、正社員と同様に上限規制が適用されます。法定労働時間を超えて勤務させる場合や、休日出勤を命じる場合には、事前に36協定を締結し、届け出る必要があります。

労使協定の締結(日)前までに届出をする

労働基準監督署へ協定届を提出する際には、36協定届に記載された起算日の前日までに手続きを完了することが求められます。特に年度末や年度初めなどには窓口が混み合うため、余裕をもって届出を完了させましょう。

また、協定書の保存については、労働基準法第109条に基づき5年間(当面の間は3年間)の保存が義務付けられています。

従業員に周知する

労働基準法第106条第1項では、36協定について従業員へ周知することが求められています。具体的には以下のような方法での周知が必要です。

- 作業場の見やすい場所に掲示または設置する

- 書面で配布する

- 磁気ディスクや磁気テープなどの電子媒体に記録し、労働者が常に確認できるようにする

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

36協定に関するよくある質問

適切に時間外労働をさせるには、36協定に関する正しい知識を持つことが重要です。以下ではよくある質問とその回答を解説します。

36協定を電子申請で提出する方法は?

電子申請は、労使協定締結後に実施することが可能です。まず、「e-Gov電子申請アプリ」をインストールし、ログインしてください。その後、「手続検索」で「時間外労働・休日労働に関する協定届」を検索し、該当条項を選択し、必要事項を入力します。審査が完了すると、受付印が付与された控えが電子データとして交付され、e-Gov上で取得できます。

e-Govで電子申請を行う際には、電子署名が必要な場合があります。電子署名用の電子証明書を持っていない場合は、「認証局の案内」を確認して、いずれかの認証局に問い合わせ、電子証明書を取得してください。電子証明書は、申請者が送信する電子データが原本であること、改変されていないことを証明するもので、実印に相当します。

36協定で月45時間以上を超えることができる回数は?

特別条項付き36協定において、時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回以内です(労働基準法第36条第5項)。この制限を超えると罰則の対象となるため、厳格に管理する必要があります。

36協定届に押印する必要はありますか?

36協定届への押印は不要ですが、あくまで36協定届と36協定書を別々に作成した場合に限られます。協定届が協定書を兼ねる場合には、労使双方の記名押印または署名が必要です。また、協定書については記名押印または署名が必要な点に留意してください。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

弥生のクラウド給与サービスによる効率化がおすすめ

「弥生給与 Next」といった弥生のクラウド給与サービスを使用することで、給与計算業務の効率化が図れます。そして、給与計算には正確な労働時間の把握が不可欠です。弥生のソフトは外部の勤怠管理システムと連携でき、労働時間データの自動取り込みが可能です。この機能により、手動入力作業を減少させ、計算ミスのリスクも軽減できます。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

36協定の上限規制に違反しないようにしよう

36協定は、時間外および休日労働に関する取り決めです。1日8時間・週40時間を超える労働は原則禁止されていますが、36協定を締結・届出することで許可されます。しかし、36協定がある場合でも月45時間・年360時間の上限は原則として超えることができません。また、管理監督者や18歳未満の労働者など一部の労働者には適用されない点に注意が必要です。上限規制に違反すると罰則の対象となるため、その点にも留意し、適切に締結・届出を行ってください。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。