給与所得者の扶養控除申告書の書き方を解説【令和7年(2025年)分】

監修者: 高崎 文秀(税理士)

更新

扶養控除等(異動)申告書は、年末調整の際に企業が従業員に提出を求める書類です。扶養控除は、企業に勤める従業員に認められているさまざまな所得控除の一種であり、従業員の所得税額にも大きくかかわります。そのため、企業の担当者には当該書類に記載すべき内容などの正しい理解が望まれます。

本記事では、扶養控除等(異動)申告書の書き方、記載すべき内容や作成時のチェックポイントなどについて解説します。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは?

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは、給与所得のある者が扶養控除を申告するために必要な書類です。申告することによって、所得税と住民税を算出するための年間合計所得額から一定額が差し引かれ、税額が決定されます。企業に勤めている給与所得者であれば、11月~12月の年末調整時期になると担当者から記入すべき書類として渡されることとなります。

国税庁のサイトに記載されている説明によれば、「扶養控除」とは「納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる」ことをいいます。

企業においては毎月の給与の源泉徴収税額を決定するため、その年の最初の給与を支払う日の前日まで(新卒や中途入社の場合は入社後、最初の給与を支払う日の前日まで)に従業員から回収します。

年末調整のときまでに提出がない場合、企業側はその従業員の年末調整を実施できず、所得税や住民税の控除も適用されません。控除を受けたい従業員は、自ら確定申告を行うことが求められます。また、企業が申告書の提出を依頼しなかった場合、所得税法に抵触しているとみなされる可能性があります。そのため申告書未提出の場合には、従業員への催促や案内を徹底するなどの対応が求められるでしょう。

扶養親族とは?

扶養親族とは、配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、またはいわゆる里子(さとご)などで要件を満たしている人を指します。具体的には子どもや父母、兄弟姉妹、孫、祖父母などかつ生計を一にしている人で、働いていないか、働いていたとしても所得が一定額以下のことです。ただし、青色申告者・白色申告者の事業専従者である場合は扶養親族に該当しません。

-

参照:国税庁「No.1180 扶養控除

」

控除対象扶養親族とは?

扶養親族のうち、16歳以上で次の条件をすべて満たしている人を指します。

-

- 配偶者ではない親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)であること(都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人も含む)

- 納税者(従業員)と同じ生活費を共有していること

- 年間の所得金額が合計48万円以下(令和7年度税制改正以後は58万円以下)

- 青色申告者・白色申告者の事業専従者ではないこと

なお、令和5年(2023年)分以降の所得税において、非居住者については特定の条件を満たさなければ控除対象扶養親族から外れることとなっています。

-

参照:国税庁「No.1180 扶養控除

」

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

扶養控除等(異動)申告書を複数の勤務先に提出することはできない

扶養控除等(異動)申告書は、複数の勤務先に同時に提出することはできません。ダブルワークなどで2か所以上から給与を受け取っている場合には、メインとなる勤務先1か所にのみ提出します。対象となる従業員がいる場合は、自社に提出するのかどうかを事前に確認し、適切に対応しましょう。

ダブルワークをしている従業員は、年末調整を受けない勤務先からの給与所得や給与所得以外の所得の状況により、確定申告をしなければならない場合があります。例えば、他の勤務先で年末調整をしていない給与収入や、給与・退職所得以外の所得(例:事業所得・雑所得など)が年間20万円を超える場合です。

それに対して、以下のいずれかの条件を満たす場合には、確定申告は不要となります。

-

- 副業の給与収入が年間20万円以下である場合

- 給与所得と退職所得を除くすべての所得の合計が20万円以下の場合

担当者は、従業員が確定申告を行う必要があるケースについても把握し、適切に案内できるよう備えておくことが望まれます。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

扶養控除等(異動)申告書の対象者と提出期限

扶養控除等(異動)申告書の取り扱いをスムーズに行うために、対象者と提出期限についてしっかりと把握しておきましょう。

扶養控除等(異動)申告書の対象者

対象者は、主たる給与として支払いをする従業員です。正社員はもちろんのこと、パートやアルバイトなども給与所得がある場合には提出が求められます。扶養親族がいない従業員も提出します。

ただし、以下の場合は申告書の提出は不要です。

-

- 複数の勤務先から給与を受け取っており、他の勤務先にすでに申告書を提出している場合

企業としては、源泉徴収税額の計算において「甲欄」を適用するためにも、申告書の回収をていねいに進めることが望まれます。対象の従業員には提出の趣旨をよく説明し、漏れのない回収につなげましょう。

扶養控除等(異動)申告書の提出期限

通常、年末調整のタイミングで従業員から回収します。回収にあたっては、まず当年分と翌年分の申告書を従業員に配布することが一般的です。例えば、2025年の年末調整時には、「令和7年(2025年)分」と「令和8年(2026年)分」の申告書を配布します。

当年分の申告書は、従業員が前年末に記入したもので、当年の年末調整計算に使用します。従業員によっては、結婚や出産、配偶者の所得変動などにより前年の記入時とは状況が変わっている場合があります。そのため、配布後は内容を確認してもらいましょう。変更点があれば、修正のうえ再提出してもらいます。

修正方法は、紙の申告書の場合、誤った箇所に二重線を引き、その上か下に正しい内容を明確に記載します。または「異動月日および事由」の欄に訂正内容を書き込むことも可能です。以前は訂正印が求められていましたが、現在は法令上不要となっています。

翌年分の申告書は、翌年1月以降の給与支払いにおける所得税の計算に用いられます。翌年最初の給与支払い日の前日までに回収できれば実務上問題ありませんが、提出漏れ防止の観点から当年分の申告書や他の年末調整関連書類と同時に回収するケースが多いです。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

【記入例あり】令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方

扶養控除等(異動)申告書には、従業員の基本的な情報の他、控除対象となる扶養親族の情報も記載します。従業員に記載してもらいますが、「書き方がわからない」など相談されることがあります。適切に回答できるよう、記載方法を理解しておきましょう。

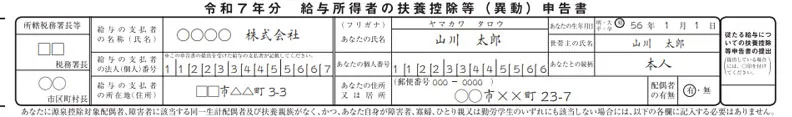

(1)基本情報

申告書の一番上の段は、給与支払者である勤務先の基本情報および従業員本人の基本情報を記入する欄です。勤務先の基本情報には、名称(法人名や個人事業主の氏名)や所在地(事業所の住所)、法人番号(法人の場合)を記入します。法人番号は、企業側があらかじめ記載(または印字)して従業員に渡すことが一般的です。

従業員本人の基本情報欄には、氏名や住所、生年月日、世帯主の氏名と続柄、配偶者の有無、個人番号(マイナンバー)などを記入します。ただし、所定の要件を満たしていれば、記載の省略が可能です。事前に周知しておくとよいでしょう。

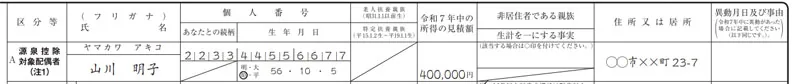

(2)源泉控除対象配偶者の情報

一定の要件を満たしていれば、配偶者控除または配偶者特別控除を受けられます。該当する配偶者がいる場合には、当該情報を記入します。

一定の要件とは、年間の合計所得金額が900万円以下の人と生計を一にしている配偶者で、その配偶者の合計所得金額が95万円以下であることです。ただし、配偶者が青色申告者の事業専従者でその年に給与支払いを受けている、または白色申告者の事業専従者であれば、源泉控除対象配偶者には該当しません。

ただし、該当するか否かを判断する基準である900万円以下および95万円以下が、納税者本人と配偶者の年間の合計所得金額である点に留意しましょう。双方が給与収入のみの場合は、本人の収入が1,095万円以下(所得金額調整控除を適用しない場合)、配偶者の収入が150万円以下(令和7年度税制改正以後は160万円以下)であれば、要件を満たします。

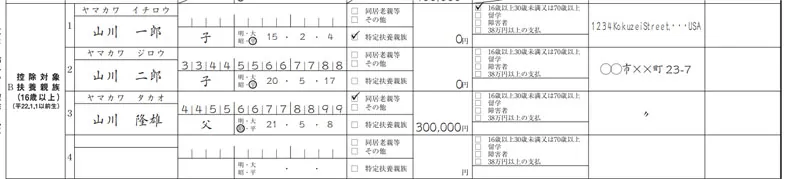

(3)控除対象扶養親族の情報

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合は、一定の扶養控除を受けられます。氏名や従業員との続柄、生年月日、個人番号(マイナンバー)、対象となる控除のチェック欄(同居老親・その他・特定扶養親族)、その年の所得の見積額などの記入が必要です。

この控除対象扶養親族欄に記入するのは、16歳以上の控除対象扶養親族のみです。16歳未満の扶養親族については、後述する「住民税に関する情報欄」に記入します。

なお、令和8年分以降の扶養控除等申告書では、控除対象扶養親族の欄が「源泉控除対象親族」という名称に変更されます。それに伴い対象となる控除のチェック欄に後述する「特定親族」が追加されます。

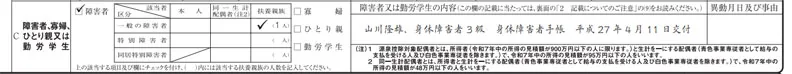

(4)障害者・寡婦・ひとり親または勤労学生の情報

従業員が障害者控除や寡夫控除、ひとり親控除、勤労学生控除の要件を満たしている場合は該当する箇所にチェックを入れ、情報を記入します。

障害者欄

障害者控除を受ける際に記入します。障害者の範囲は納税者本人や配偶者、扶養親族で、以下のような状態にある場合に控除の対象になります。

-

- 精神上の障害により事理を弁識する能力が欠けている常況にある人

- 知的障害者更生相談所や精神保健指定医などによって知的障害者と判定された人

- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けている人

- 市町村長などによる障害者に準ずる状態であると認められた場合

該当者は「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」のいずれかに区分され、それぞれ所得税の控除額が異なります。対象範囲や具体的な判断基準については、国税庁の公式サイトなどで事前に確認しておきましょう。

申告書には、該当する区分の欄にチェックを入れ、該当者の人数を記入します。また、障害の等級や障害者手帳の有無も記載することが一般的です。なお、障害者控除は年齢による制限はありません。

寡婦欄

寡婦控除は、その年の12月31日時点でひとり親ではなく、以下のいずれかの要件を満たす女性が対象となります。

-

- 夫と離婚後に再婚しておらず扶養親族がいること、かつ合計所得金額が500万円以下

- 夫と死別後に再婚していない、または夫の生死が明らかでない人、かつ合計所得金額が500万円以下

なお、実質的に事実婚関係にある相手がいる場合は、控除の対象外です。

ひとり親欄

ひとり親控除を受ける場合に記入します。対象となるのは、その年の12月31日時点で婚姻していないか、配偶者の生死が不明な人で、以下の要件をすべて満たす人です。

-

- 事実上婚姻関係と同様の事情にある相手(内縁や事実婚関係の相手)がいないこと

- 生計を一にする子どもがいること

- 合計所得金額が500万円以下であること

「生計を一にする」に同居・別居の区別はありません。例えば、子どもと別居していても、納税者(従業員本人)が学費、医療費、生活費などを送金している場合は生計を一にしていると認められます。ただし、子どもは、令和7年以降はその年の総所得金額などが58万円以下で、かつ他の人の同一生計配偶者や扶養親族に該当しない人に限られます。

勤労学生欄

勤労学生控除を受ける場合に記入します。勤労学生とは、以下のすべての要件を満たす人のことです。

-

- アルバイトやパートなどの給与所得があること

- 年間の合計所得金額が85万円以下(給与所得のみの場合は年収150万円以下)で、かつ勤労による所得以外の所得が10万円以下であること

- 特定の学校の学生・生徒であること

なお、「特定の学校」とは、小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・大学・大学院を初め、国や地方公共団体、認可された学校法人などにより設置された専修学校や各種学校で、一定の課程を履修している学校を指します。職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受けている職業訓練校も含まれます。通学している学校が対象か判断に迷う場合は、国税庁の公式サイトや学校の窓口などで確認します。

なお、勤労学生控除に年齢制限はありません。社会人学生も対象となります。

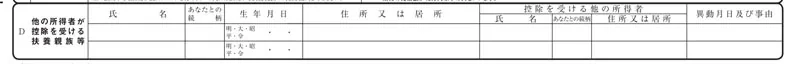

(5)他の所得者が控除を受ける扶養親族等の情報

複数の稼ぎ手がいる家庭では、同じ人を扶養親族として二重に申告することはできません。例えば、子どもがいる共働き世帯でも、扶養控除を申告できるのは夫または妻のいずれか一方だけです。

夫が子どもを扶養親族として申告した場合、妻は「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」欄に該当する子どもおよび夫の情報を記入します。これは、妻の扶養親族欄とは別に、同一世帯内で他の所得者が控除を受けている扶養親族の情報を明確にするためです。

共働きで、例えば夫が長子を、妻が次子をそれぞれ扶養親族として扶養控除を受けるように、同一世帯内で扶養親族を分割して申告することは可能です。

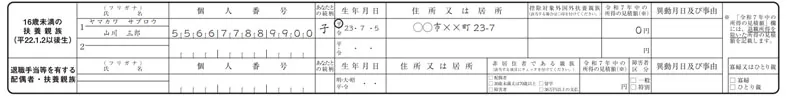

(6)住民税に関する情報

16歳未満の扶養親族は、所得税・住民税ともに扶養控除の対象外ですが、住民税の算定などに用いるため、申告書には記入欄があります。

また、配偶者や扶養親族の退職所得は従業員の所得税には考慮されませんが、住民税には考慮されます。住民税の控除申告漏れを防ぐため、従業員に退職手当がある配偶者や扶養親族がいる場合は忘れずに記入します。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

扶養控除等(異動)申告書を提出しないとどうなる?

給与から源泉徴収(天引き)される所得税額は、源泉徴収税額表によって決定されます。源泉徴収税額表の課税区分には甲欄と乙欄(と丙欄)とがあり、申告書を出した従業員は甲欄、提出していない従業員には税額が高くなる乙欄が適用されます。つまり、申告書を提出しない従業員は、給与から源泉徴収される所得税額が高くなるということです。

また、扶養控除等(異動)申告書を提出しなかった場合は企業での年末調整が未完了となるため、納税額を確定させるために従業員本人が確定申告を行います。

年末調整をスムーズに行い、正確な税額を計算するには、まず企業側が従業員から書類をもれなく回収することが大切です。従業員が必要性を十分に理解して速やかに提出できるように、わかりやすい案内やサポートを心がけましょう。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

令和8年分からの給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の変更点

令和7年度税制改正に伴い、令和8年分からの給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にいくつか変更が加えられています。

特定親族特別控除の創設

税制改正により、19歳以上23歳未満の特定親族で、合計所得金額が58万円超から123万円以下の人を対象とした控除制度が新設されました。大学生世代の子などを扶養する場合は、所得に応じて控除額が少しずつ減っていきます。ただし、この特定親族特別控除の適用により、一定の所得範囲内で控除を受けられるようになります。

控除対象扶養親族の名称変更

令和8年分以降の扶養控除等申告書では、従来の「控除対象扶養親族」が「源泉控除対象親族」という名称に変更されます。「源泉控除対象親族」には、従来の控除対象扶養親族に加えて、生活を一にする19歳以上23歳未満で所得要件に該当する特定親族も含まれます。そのため、申告書には特定親族に該当するかどうかを記載するチェック欄も新設されます。

このような新しい申告書の内容や特定親族特別控除の制度について、従業員にわかりやすく案内しましょう。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について正しく理解しよう

扶養控除等(異動)申告書は、従業員の扶養親族の状況を会社に申告し、給与から差し引かれる源泉所得税の額を正しく計算するために欠かせない書類です。内容に誤りや抜け・漏れがあると、年末調整業務に支障を来すだけでなく、従業員の所得税額にも影響が出る可能性があります。正しく処理できるように準備を進めておくことが望まれます。

税制改正への対応など煩雑化する年末調整業務を効率化したいと考えているのなら「弥生給与 Next」がおすすめです。各種控除申告書の提出依頼から申告情報の入力までをオンラインで行えるため、従業員とのやりとりが一元化され、配布や回収の手間を大幅に削減できます。また、税額の自動計算などをスムーズに業務を進める機能が備わっています。この機会に導入をご検討ください。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者高崎 文秀(税理士)

高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役

早稲田大学理工学部応用化学科卒

都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。