1か月単位の変形労働時間制とは?概要と残業計算の方法を解説

更新

変形労働時間制とは、1年単位・1か月単位・1週間単位と、一定の期間内で労働時間の配分を調整できる働き方のことです。残業時間や残業手当の計算方法が固定されている労働時間制とは異なるため、変形労働時間制が採用されている場合は十分注意しなければなりません。

変形労働時間制の中でも、1か月単位の変形労働時間制は、月内で忙しい時期とそうではない時期がある業種で採用されることが多い制度です。では、1か月単位の変形労働時間制では、どのように残業計算を行えばよいのでしょうか。

本記事では、1か月単位の変形労働時間制の概要や導入時のルール、残業計算の方法などについて解説します。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

月内で柔軟に働ける1か月単位の変形労働時間制

1か月単位の変形労働時間制とは、1か月の中で労働時間を柔軟に調整できる制度のことです。

労働基準法では、労働時間の上限を原則として「1日8時間かつ週40時間」と定めており、これを法定労働時間といいます。しかし、1か月単位の変形労働時間制では、特定の日や週に法定労働時間を超えていても、その月全体を通して1週間の平均労働時間が40時間の範囲内であれば、時間外労働とは見なされません。

なお、特定の業種(特例措置対象事業場)で常時10人未満の従業員を雇用している事業所の場合は、週平均労働時間が44時間を超えない範囲で労働時間を設定できます。

1か月単位の変形労働時間制は、月内で忙しい時期とそうではない時期があるような業種に向いているといわれます。例えば「月末や月初など毎月特定の週が忙しい」「特定の曜日に業務が集中する」という場合、1か月単位の変形労働時間制を導入することによって適正なシフトが組めるようになり、残業の削減にもつながります。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

1か月単位の変形労働時間制を採用する際に定める事項

1か月単位の変形労働時間制を採用する場合は、労使協定または就業規則などで、以下の事項を定める必要があります。

なお、常時使用する従業員が10人以上の事業場は、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。また、10人未満の場合は、1か月単位の変形労働時間制の内容を明記して、届出を提出するか、協定を結び労働基準監督署へ提出する必要があります。

労使協定または就業規則などで定める事項

対象労働者

対象労働者の範囲に、法令上制限はありません。そのため、全従業員を対象とすることや、部署を限定することなどが可能です。ただし、対象労働者の範囲は、明確に定める必要があります。

対象期間および起算日

例えば「毎月1日を起算日とし、1か月を平均して1週間当たり40時間以内とする」というように、対象期間および起算日を明確に定めなければなりません。なお、対象期間は必ず1か月以内とします。

労働日および労働時間

対象期間すべての労働日および労働日ごとの労働時間を、シフト表や会社のカレンダーなどで具体的に定める必要があります。このとき、対象期間を平均して、1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えないように設定します。

設定したシフトは起算日より前に対象者に通知し、通知後は原則として変更できません。途中で変更した場合には、その日には原則的な取り扱いが適用されます。

労使協定の有効期間

労使協定で事項を定める場合、対象期間よりも長い有効期間を設定する必要があります。1か月単位の変形労働時間制を適切に運用するためには、労使協定の有効期間は3年以内程度とすることが望ましいとされています。

1か月単位の変形労働時間制では、このように、あらかじめ定めたルールに則りシフトなどを決めます。そのため、事前に決めたシフトを自由に調整するような変更は認められません。もし変更した場合は、「1日8時間かつ週40時間を超えた労働に対しては割増賃金(時間外手当)を支払う」という法定労働時間の原則が適用されます。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

1か月単位の変形労働時間制における所定労働時間

1か月単位の変形労働時間制における労働時間の上限は、1週間当たりの平均労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えない範囲内です。対象期間中の労働時間の上限は、以下の計算式で求めます。

上限時間の計算式

上限時間=1週間の法定労働時間(原則40時間)×対象期間の暦日数÷7日(1週間)

例えば、対象期間を1か月とし、暦日数が31日だった場合は、「40時間×31日÷7日」で、1か月の労働時間の上限は177.1時間となります。同様に計算すると、対象期間が1か月の場合の労働時間の上限は、以下のとおりです。上限時間の範囲内であれば、特定の日に8時間または週に40時間を超える労働時間を設定することが可能です。

| 月の暦日数 | 労働時間の上限 |

|---|---|

| 28日 | 160.0時間 |

| 29日 | 165.7時間 |

| 30日 | 171.4時間 |

| 31日 | 177.1時間 |

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

1か月単位の変形労働時間制における残業の考え方

労働基準法では1日8時間を超える残業を時間外労働と見なし、割増賃金の支払いを義務付けていますが、1か月単位の変形労働時間制にはその制約がありません。しかし、1か月単位の変形労働時間制でも、時間外労働は「日ごと」「週ごと」に発生する場合があります。

1か月単位の変形労働時間制における割増賃金(時間外手当)を計算するときには、以下の手順に則り、日→週→月の順で確認していく必要があります。計算方法を誤ると、未払い残業手当が発生する可能性があるため、必ず順番どおりに確認をしていきましょう。

1. 日ごとの時間外労働の確認

8時間を超える所定労働時間を定めた日については、所定労働時間を超えて働いた時間すべてが時間外労働に当たります。また、それ以外の日(所定労働時間が8時間以下の日)は、8時間を超えて労働した時間が時間外労働となります。

なお、残業をしても1日の労働時間が8時間以下だった場合は法定内労働となり、割増賃金は発生しません。

2. 週ごとの時間外労働の確認

1週間については、40時間を超える時間を定めた週は所定労働時間を超えて働いた時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間が時間外労働に当たります。ただし、日ごとで時間外労働となる時間は除きます。

3. 月ごとの時間外労働の確認

対象期間における法定労働時間の総枠(労働時間の上限)を超えて労働した時間が、時間外労働となります。ただし、日ごとまたは週ごとで時間外労働となる時間は除きます。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

1か月単位の変形労働時間制における残業計算

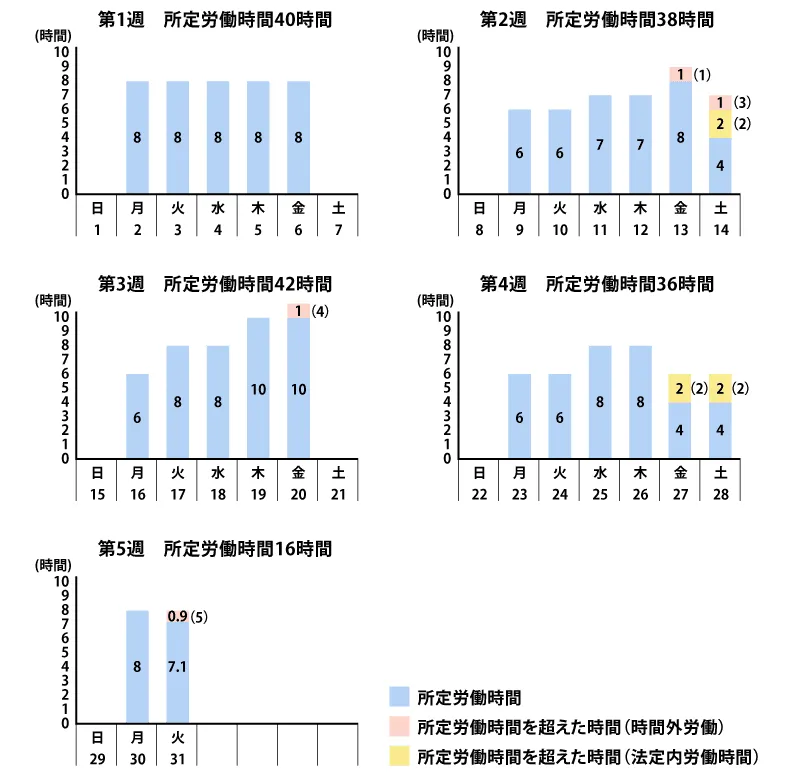

上記の手順を踏まえ、1か月単位の変形労働時間制における残業計算の例を見ていきましょう。

1か月単位の変形労働時間制による残業計算例

-

※厚生労働省「リーフレット 1か月単位の変形労働時間制

」

なお、1か月間の所定労働時間は172.0時間、1か月間の法定労働時間は177.1時間で計算します。その場合、表に記載の(1)~(5)の労働時間の扱いは以下のとおりです。

時間外労働となる時間

-

(1) 1日8時間を超え、かつ所定労働時間を超えているため時間外労働

-

(3) 1日8時間を超えていないが、1週40時間を超えているため時間外労働

-

(4) 1日8時間を超え、かつ所定労働時間を超えているため時間外労働

-

(5) 1日8時間・週40時間を超えていないが、(2)について労働させたため、月の法定労働時間を超えており、所定労働時間であっても時間外労働

法定内での労働時間

-

(2) 1日8時間・週40時間を超えておらず、月の法定労働時間の枠内のため法定内での労働時間

日ごとの時間外労働の確認

上記の図において、日ごとの時間外労働を確認したときに、残業が発生しているのは(1)(4)のケースです。

(1)1日8時間を超え、かつ所定労働時間を超えているため時間外労働

1日の所定労働時間を超え、なおかつ1日の労働時間が8時間を超えています。

この場合、8時間を超えて働いた1時間分が時間外労働(法定外残業)に当たり、割増賃金が発生します。時間外労働に対する割増賃金は、通常の賃金の1.25倍以上です。この例では1時間分になります。

(4)1日8時間を超え、かつ所定労働時間を超えているため時間外労働

1日の所定労働時間が8時間を超えているため、所定労働時間を超えて働いた時間すべてが時間外労働となり、割増賃金が発生します。この例では1時間分になります。

また、所定労働時間は超えているけれど、法定内での労働時間となるのが(2)のケースです。

(2)1日8時間・週40時間を超えておらず、月の法定労働時間の枠内のため法定内での労働時間

1日の所定労働時間を超えて残業しているものの、1日8時間の法定労働時間は超えていません。

この場合は法定内残業となるため、通常の賃金を残業時間に応じて支払います。この例では6時間分になります。

週ごとの時間外労働の確認

上の図を週ごとに確認すると、(3)で時間外労働が発生しています。

(3)1日8時間を超えていないが、1週40時間を超えているため時間外労働

1日の労働時間は8時間を超えていませんが、残業したことによって週の労働時間が40時間を超えたため、1時間分が時間外労働となります。

なお、カウントの重複を避けるため、日ごとの基準で時間外労働とした(1)については、週ごとの計算から除外します。

月ごとの時間外労働の確認

日ごと、週ごとの時間外労働を計算したら、最後に月ごとの確認を行います。

(5)1日8時間・週40時間を超えていないが、(2)について労働させたため、月の法定労働時間を超えており、所定労働時間であっても時間外労働

1日8時間・週40時間の労働時間を超えていないものの、残業によって月の法定時間を超えたため、時間外労働となります。この例では0.9時間分となります。

なお、日ごと・週ごとの基準で時間外労働とした(1)~(4)については、カウントの重複を避けるために月ごとの計算からは除きましょう。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

残業時間の合計を計算

日ごと、週ごと、月ごとで残業を確認していくことによって、法定内労働と時間外労働の合計がわかります。なお、以下の式で残業手当を求めることができます。

法定内労働の残業手当

法定内労働の残業手当=通常の1時間当たりの基礎賃金(時給)×6時間(※)

- ※(2)の残業時間

時間外労働の残業手当

時間外労働の残業手当=通常の1時間当たりの基礎賃金(時給)×1.25×3.9時間(※)

- ※(1)(3)(4)(5)の残業時間の合計

時給であればそのまま計算できますが、月給制の場合は1時間当たりの基礎賃金を算出します。支払われる残業手当は、法定内残業と法定外残業の残業手当の合計額となります。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

1か月単位の変形労働時間制の正しい残業計算を知って適切に管理しよう

1か月単位の変形労働時間制を採用すると、1か月の中で忙しい時期に合わせて、柔軟に労働時間を設定することが可能です。シフトによっては残業手当の削減につながる可能性があります。

ただし、1か月単位の変形労働時間制の残業計算は、通常の勤務形態に比べて複雑なので、ミスがないように十分注意しなければなりません。日ごと、週ごと、月ごとという残業計算の正しい手順を踏まないと、残業手当の未払いが発生してしまう可能性があります。また、割増賃金が必要な残業もしっかりと把握しておくことが大切です。

残業手当計算をはじめとした給与計算をスムーズに行うには、給与計算ソフトの導入がおすすめです。弥生のクラウド給与サービス「弥生給与 Next」は、給与計算業務に必要な機能を網羅し、給与・賞与明細や源泉徴収票のWeb配信にも対応しています。自社に合った給与計算ソフトを活用して、業務を効率良く進めましょう。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。