給与支払見込証明書とは?書き方や作成が必要になるシーンを解説

更新

給与支払見込証明書とは、従業員に支払う給与額を示す書類のひとつです。企業に作成と交付が義務付けられている書類ではありませんが、従業員から発行を求められることがあります。

給与支払見込証明書は、給与明細と記載内容やその作成する目的が異なります。従業員から発行を依頼されたときにスムーズに作成できるように、書き方をしっかり確認しておきましょう。

本記事では、給与支払見込証明書の目的や作成が必要になる場面、書き方などについて解説します。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

給与支払見込証明書とは収入の見込額を第三者に証明するもの

給与支払見込証明書とは、対象となる期間に支払ったまたは支払う予定の給与額を第三者に証明するための書類です。「給与見込証明書」「収入見込証明書」などとも呼ばれます。

給与支払見込証明書は、従業員から依頼されたときに作成するもので、対象期間は任意となっています。一般的には、従業員が希望する月から1年間に支払う見込みの給与額を提示しますが、従業員から「◯月から◯月まで」などと希望があった場合は、その期間に応じて作成します。すでに支払った給与だけではなく、今後支払う予定の給与額についても記載できることが特徴です。

なお、給与支払見込証明書を用いて給与額を第三者に証明するのは、発行した会社ではなく従業員本人です。つまり「従業員が、第三者に将来の収入見込みを証明するため、勤め先に依頼して作成・発行してもらう書類」ということになります。また、給与明細のように、会社に作成が義務付けられている書類ではありませんが、従業員から依頼があったときにはスムーズに発行できるようにしましょう。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

給与支払見込証明書の作成が必要になるときの例

従業員に給与支払見込証明書を発行してほしいと依頼された際、その書類がどのような目的で必要になるのかは把握しましょう。従業員が給与支払見込証明書を必要とするのは、主に次のような場合です。

扶養控除や家族手当の申請時

給与支払見込証明書が必要になるシーンとしてよくあるのが、家族を社会保険の扶養に入れる場合や、年末調整時に配偶者控除(配偶者特別控除)や扶養控除を受けようとするときです。

家族を社会保険の扶養に入れるには、被扶養者の収入額が一定額以下であることが条件となります。また、所得税の配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除を受ける場合も、控除対象となる配偶者や親族の年間所得が一定額以下でなければなりません。さらに、会社によっては企業独自の法定外福利厚生として、対象家族の収入が一定額以下の場合に「家族手当」や「扶養手当」などを支給するケースもあります。

このような扶養控除や手当を勤務先に申請するときには、対象となる家族の収入が規定以下であるという証明が必要になる場合があります。

例えば、夫が妻を社会保険の扶養に入れるには、夫の勤務先から、妻の収入額を証明する書類の提出を求められます。このとき、妻が就業したばかりで過去の収入実績がない場合や、今後雇用形態や勤務時間が変わって扶養の範囲内に収入が下がる予定になっている場合などは、将来の収入見込みを示す書類が必要になります。そこで、妻の勤務先が妻に給与支払見込証明書を発行し、夫を通して夫の勤務先へ提出することになります。

配偶者の扶養から外れる申請時

配偶者が扶養から外れる場合は、原則として給与支払見込証明書の提出を求められることはありません。

具体的には、パート勤務で夫の社会保険の扶養に入っていた妻が正社員になり、収入アップが予想されるケースです。この場合は、扶養から外れることで保険者(日本年金機構や健康保険組合)の保険料負担が軽減化されるため証明は不要となります。

子供の奨学金申請時

奨学金の中には、利用申請の要件として保護者の収入基準が設けられている制度があります。そのため、奨学金を申請する際には、源泉徴収票などの世帯の生計維持者等の収入額を証明できる書類の提出が求められます。ただし、源泉徴収票で証明できるのは、前年の収入状況です。そのため、保護者が転職直後の場合や、今後収入が下がることがわかっている場合などは、給与支払見込証明書を提出することになります。

住宅ローンなど大口融資の申込時

住宅ローンをはじめとした大口融資を申し込む際には、審査のために収入を証明する書類が必要です。源泉徴収票では今後の収入状況を正しく示すことができないような場合、給与支払見込証明書の提出を求められることがあります。

例えば、転職直後や昇格が確定しているなど、今後収入が上がると見込まれる場合は、給与支払見込証明書で将来の収入見込を示すことにより、ローン審査を通過する可能性が高くなります。

公営住宅の申込時

公営住宅の申込み要件には、入居者の収入基準が設けられており、世帯収入が一定額以上あると、公営住宅に入居することはできません。そのため、公営住宅の申込時には、世帯全員の収入を証明する書類の提出が必要です。

このとき、就職・転職から1年未満の人の他、産休・育休などの理由で休業中の人は、就職、転職、復帰以降の見込み年収を示す、給与支払見込証明書の提出が必要となる場合があります。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

給与支払見込証明書の書き方

ここからは、給与支払見込証明書の基本的な書き方について解説していきます。給与支払見込証明書には法律で定められた書式はありませんが、従業員から作成を依頼された場合には、以下の項目を記載するようにしましょう。

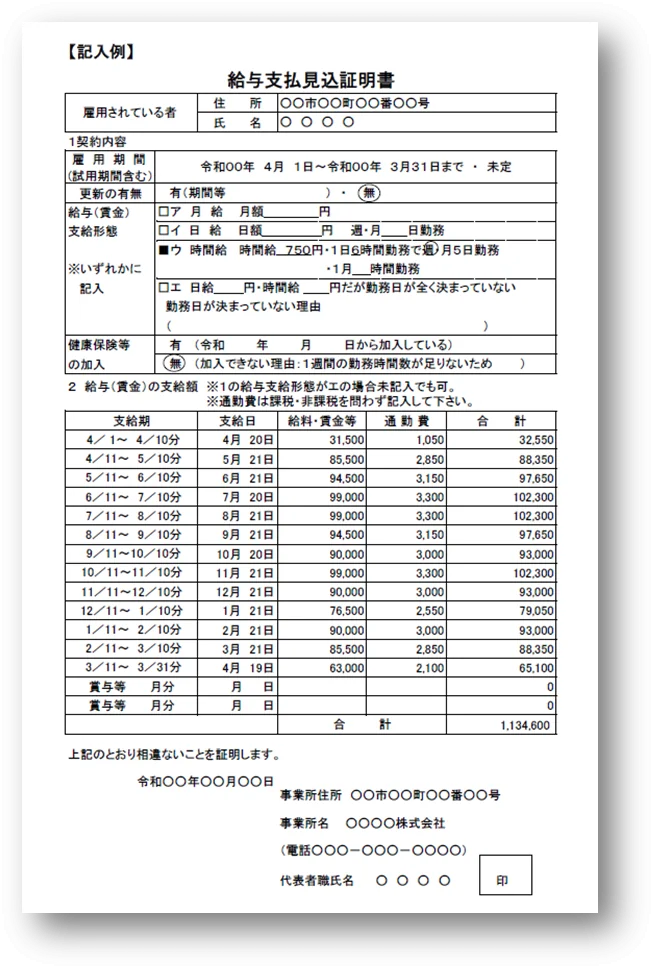

給与支払見込証明書の記入例

給与支払見込証明書の記載項目

- 対象となる従業員の氏名と住所

- 給与支払見込証明書の作成を依頼した、従業員の氏名と住所を記載します。

- 雇用期間

- 雇用期間の定めがある場合は記載します。

- 雇用形態や給与支給形態

- 「正社員」「契約社員」「パート」「アルバイト」といった雇用形態、または「月給」「日給」「時間給」といった給与の支給形態について記載します。

- 給与見込額を証明する期間

- 給与の支払い見込み額を証明する期間を記入します。一般的には、従業員が希望する時期から1年間ですが、従業員から「〇月~〇月まで」などと個別で希望があった場合は、その期間とします。

- 各月の給与・賞与等の支給見込額

- 給与だけではなく、賞与や各種手当も含めた支給見込額を記載します。なお、記載する金額は、社会保険料や源泉徴収税額などが控除される前の総支給額です。通勤費などの手当も含まれます。

- 給与・賞与等の支給見込額の総額

- 各月の支給見込額を合算し、対象期間における総額を記載します。

- 証明書発行の日付

- 給与支払見込証明書を発行した年月日を記載します。

- 企業の所在地、企業名

- 会社の住所と社名を記載します。

- 社印

- 給与支払見込証明書には、原則として会社の代表印を捺印します。代表印がないと、証明書として無効になってしまう場合があります。

給与支払見込証明書の書式は法的に定められていない

給与支払見込証明書は、給与明細のように企業に発行が義務付けられている書類ではなく、書き方や記載項目などについても法律などに規定があるわけではありません。書式についても各企業の任意なので、上記の記載項目を押さえたうえで、自社独自の書式を用意しておくことをおすすめします。あらかじめ書式があれば、従業員から給与支払見込証明書の発行依頼があった場合にも、スムーズに対応できるでしょう。

なお、給与支払見込証明書の提出先によっては、所定の書式での作成を求められるケースがあります。その場合は、従業員を通じて所定の書式を入手し、指定された記入項目に応じて必要事項を記載するようにしてください。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

給与支払見込証明書は源泉徴収票で代用できるケースもある

会社員などが給与所得者の収入状況を証明する書類として、代表的なものに源泉徴収票があります。源泉徴収票は、企業が税務署に提出する法定調書のひとつで、従業員の1年間の収入を示すものです。年末調整の際には、企業は必ず源泉徴収票を作成し、従業員に交付しなければなりません。

源泉徴収票には、1~12月の給与・賞与の総支給額や源泉徴収税額、社会保険料の合計金額などが記載されているので、前年の収入状況の証明になります。そのため、従業員から給与支払見込証明書の発行を求められても「まだ給与額の変更が確定していない」というような場合は、収入状況を証明する書類として源泉徴収票で代用できるかどうか、本人に確認してみましょう。

その一方で、すでに源泉徴収票を交付した従業員から「給与支払見込証明書がほしい」と依頼された場合は、前年の源泉徴収票で代用しにくい事情があると考えられます。また、入社して間もない従業員などは、前年の源泉徴収票がない場合もあります。給与支払見込証明書の発行は企業の義務ではないものの、従業員から求められたときには適切に対応できる体制を整えておくのが望ましいでしょう。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

給与支払見込証明書の発行にはミスのない給与管理が必須

給与支払見込証明書は、従業員が今後の収入状況を第三者に示すための書類です。給与支払見込証明書の発行は会社の義務ではないとはいえ、従業員から依頼があった場合はできるだけ対応したほうがいいでしょう。

ただし、月々の給与を正しく計算・管理していなければ、将来の給与見込みを算出するのは難しく、給与支払見込証明書の作成に手間がかかってしまいます。給与の計算や管理をミスなく効率的に行うには、給与計算ソフトの利用がおすすめです。

給与計算業務に必要な機能を網羅した弥生の給与計算サービス「弥生給与 Next」は、給与・賞与計算、社会保険、年末調整を確実に行えるほか、給与支払報告書の電子提出にも対応しています。便利な給与計算ソフトを活用して、ミスなく効率的な給与管理を目指しましょう。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。