年末調整の電子化|やり方・メリット・デメリットをわかりやすく解説

更新

年末調整は、企業が従業員の1年間の所得税額を確定するために行う重要な業務です。近年では年末調整の効率化を図るため、紙から電子化への移行が進んでいます。

本記事では、年末調整を電子化する際のやり方や必要な準備、メリット・デメリットまでをわかりやすく解説します。給与計算・年末調整の効率化を図りたい方は、ぜひ参考にしてください。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

年末調整の電子化とは

年末調整の電子化とは、これまで紙の書類で行っていた年末調整の業務を、電子データを活用して行うことを指します。2020年10月以降、生命保険料控除証明書などが電子データで取得・提出可能となり、事務負担軽減の観点から導入が進んでいます。

従来の方法では、書類の記入・提出・回収に時間がかかり、記載ミスや控除証明書の紛失リスクなどの課題もありました。電子化することにより、従業員は証明書をオンラインで取得・提出でき、企業側も書類のPDF化や税務署へのe-Taxを用いた申告が可能になります。これにより、年末調整業務の効率化や正確性の向上が期待されています。

年末調整について詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。

年末調整の電子化は義務?

年末調整の電子化は、現時点ではすべての企業に義務づけられているわけではありません。そのため、これまでどおり紙の書類で手続きを進めることも可能です。ただし、電子化によって書類のやり取りや保管の手間が削減され、業務効率が向上します。従業員にもメリットが大きいため、導入を検討することが望まれます。

その一方で、企業によっては電子申告を導入しないと業務負荷が大幅に増大し、「事実上の義務」に近い状況となるケースがあります。例えば、年末調整の対象となる生命保険料控除や地震保険料控除などの控除証明書について、従業員が電子データで受け取った場合、企業はそのまま電子データで年末調整の手続きに利用することが推奨されています。企業が電子化を進めることで、税務署への申告や書類の保管においても電子データでの提出・保存の義務化の対象となるケースもあり、年末調整の電子化は全体の電子化を進めるうえでの重要なステップとなります。

電子データで提出できる書類

電子データでの提出が認められている書類は、企業が従業員から受け取り、年末調整の際に必要な情報として利用されます。

対象となる書類は以下のとおりです。

-

- 扶養控除申告書

- 基礎控除申告書

- 配偶者控除等申告書

- 特定親族特別控除申告書

- 所得金額調整控除申告書

- 保険料控除申告書

- 住宅ローン控除申告書

扶養控除申告書は、扶養している親族がいる従業員が控除を受けるための書類で、正式名称は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。従業員の住所や氏名のほか、扶養親族の氏名・生年月日・所得見積額などを記載します。

また、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、特定親族特別控除申告書、所得金額調整控除申告書は、1枚の書式に4つの申告欄が設けられており、従業員の所得状況や扶養・配偶者の有無などに応じて記入する必要があります。基礎控除については、一定の所得要件を満たすすべての納税者が対象ですが、書類の提出がなければ控除は適用されません。

保険料控除申告書は、生命保険や地震保険に加入している従業員が提出し、支払保険料の額や保険会社名、控除証明書の内容などを記載します。

住宅ローン控除申告書(正式名称:住宅借入金等特別控除申告書)は、住宅ローンを利用して住宅を取得した従業員が、年末調整で住宅ローン控除を受けるために提出する書類です。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

年末調整の電子化にあたっての準備

年末調整の電子化をスムーズに進めるには、いくつかの準備が必要です。ここでは電子化にあたっての準備のポイントを解説します。

従業員に年末調整の電子化を周知する

年末調整の電子化により、従来の手続きの流れや方法が大きく変わります。そのため、企業側は事前に従業員へ丁寧な説明を行い、新しい手続きの内容についての理解を促しましょう。

電子化では、従業員は保険会社などから控除証明書を電子データで受け取り、それを基に年末調整の申告書を作成・提出する必要があります。ITに不慣れな従業員を支援するためには、操作マニュアルの配布やサポート体制の整備が有効です。さらに、早めにスケジュールや対応手順を案内し、不明点には個別対応できるよう準備しておきましょう。

システムやツールを導入する

年末調整を電子化するため、対応したシステムやツールを導入します。専用のシステムを活用することで、各種控除申告書の提出依頼やデータ回収がオンラインで完結できるようになり、源泉徴収票の電子配布にも対応することが可能です。これにより、担当者の負担軽減や業務の効率化が期待できます。

年末調整業務に特化したシステムは複数あり、導入形態(クラウド型・オンプレミス型)や料金体系、サポート体制、操作性、連携可能な他システムとの互換性などがそれぞれ異なります。自社の規模や業務フロー、従業員のITリテラシーなども考慮し、必要な機能を満たす最適なツールを選定しましょう。

トライアル利用できるサービスは、操作性や機能を事前に確認でき、導入後のミスマッチを防げます。導入検討時には、トライアルの有無やサポート体制も確認しましょう。

所轄の税務署に承認申請書を提出する

年末調整業務を電子化するには、所轄の税務署に「承認申請書」を提出し、事前に承認を得ます。申請時には、従業員から電子データを受け取る際の方法や、受け取ったデータの信頼性・安全性を確保するための措置を明確にすることが求められます。

例えば、従業員から電子メールで申告データを受け取る場合は、パスワードによる暗号化や電子署名の付与を行いましょう。USBメモリで提出されるケースでも、同様のセキュリティ対策が望まれます。これらの対応策が不十分な場合には、申請が非承認となる可能性があります。

申請書を所轄の税務署に提出後、原則として翌月末までに「承認」または「非承認」の通知が届きます。当年の年末調整から電子化を実施したい場合は、スケジュールに余裕をもって早めに準備をしたり、書類の記載漏れや添付資料の不備がないか丁寧に確認したりしましょう。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

年末調整の電子申請のやり方

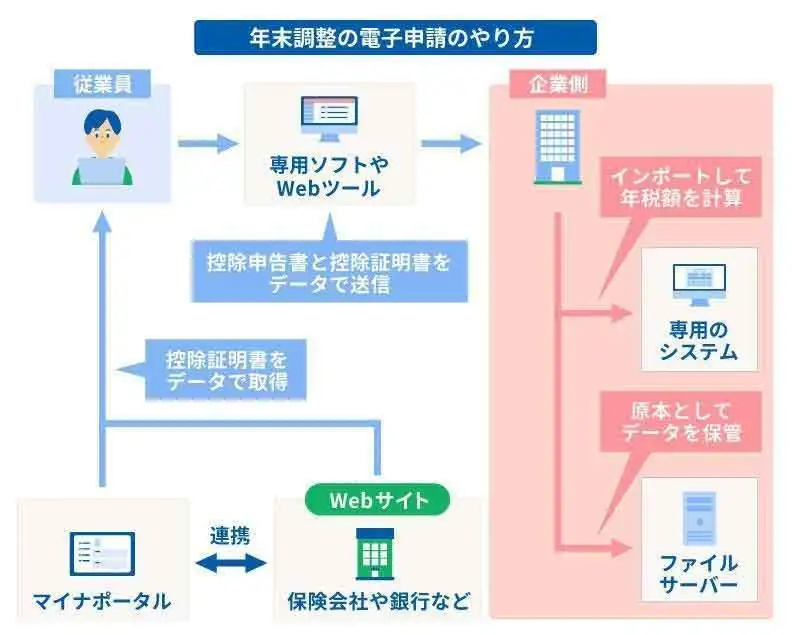

年末調整の電子化は、従業員と企業の双方にとって、従来の紙による方法から大きな変化となります。ここでは、実際に年末調整を電子申請で行う際の手順を、4つのステップに分けて詳しく解説します。

1.従業員が控除証明書をデータで取得する

最初のステップは、従業員本人が必要な控除証明書をデータで取得することです。これまで紙で郵送されてきた生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書、住宅ローン控除証明書などを、電子データとして手に入れることが求められます。

主な取得方法は2つです。

- ・各Webサイトからダウンロードする

- 保険会社や銀行によっては、それぞれの顧客向けWebサイトから個別に控除証明書データをダウンロードできるサービスを提供しています。従業員は、加入している保険会社や利用している金融機関のWebサイトにアクセスし、自身でデータをダウンロードします。

- ・マイナポータル連携を利用する

- マイナンバーカードと連携した「マイナポータル」を通じて、保険会社や銀行などから控除証明書のデータを一括で取得できます。

いずれの方法であっても、従業員は年末調整の時期までにすべての控除証明書をデータで揃えます。企業は、従業員に対してこれらの取得方法を事前に周知し、スムーズなデータ収集を促しましょう。

ただし、課題となるのが、生命保険契約などにおいて契約者が所得者本人以外であり、実際の保険料を支払っているのが所得者本人というケースです。この場合、本人のマイナポータル連携では控除証明書データが取得できない可能性があります。したがって、従業員にはこうしたケースがあることを案内し、必要に応じて紙の証明書を提出してもらうなどの対応が必要となります。

2.従業員が控除申告書と控除証明書をデータで送信する

次に従業員自身が年末調整に必要な控除申告書を作成し、勤務先に提出します。電子化に対応した専用ソフトやWebツールを利用し、住所や氏名、生年月日などの基本情報に加え、各種控除に関する必要事項を入力します。

保険会社や金融機関から取得した控除証明書のデータは、そのままインポートできる場合がほとんどです。入力が完了したら、申告書の電子データが作成されるので、勤務先が指定する方法で提出します。

提出方法は、メール送信や インターネット経由(クラウドストレージの利用など)のアップロード、社内の年末調整システムへの直接入力など、企業ごとに異なります。提出後は、企業側がそのデータを基に年税額の計算を行う流れです。

3.提供された電子データをインポートして年税額を計算する

従業員から提出された控除申告書および控除証明書の電子データは、企業の年末調整担当者が専用のシステムにインポートして処理します。従来のように紙の書類を1件ずつ手入力が求められず、提出内容を確認したうえで取り込むことで、業務の効率化が図れます。

インポートしたデータを基に、年末調整ソフトが自動的に年税額や過不足税額を計算してくれます。なお、使用するシステムによっては、給与支払報告書や源泉徴収票などの書類作成まで一括で行うことも可能で、書類作成の手間もさらに削減できます。

4.従業員が提出したデータを原本として保管する

年末調整において従業員が提出した控除申告書や控除証明書の電子データは、紙と同様に「原本」として扱われます。企業は、これらの電子データを法令に基づき適切に保管する義務があります。

電子データの保存期間は提出期限の翌日から7年間で、税務署からの問い合わせに対応できるよう、検索性や改ざん防止の措置が求められます。保存形式としては、クラウド型の年末調整システムや社内のファイルサーバーを用いた方法などがありますが、いずれも電子帳簿保存法の要件に適合していることが求められます。

-

参照:国税庁「年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するよくある質問(FAQ)(令和7年10月改訂版)

」p.13

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

マイナンバーカードがなくても年末調整の電子化に対応できる?

マイナンバーカードがなくても、年末調整の電子化に対応することは可能です。具体的には、保険会社や金融機関が提供するWebサイトから控除証明書のデータを個別にダウンロードし、年末調整の申告書データ作成に利用する方法があります。この方法ではマイナンバーカードがなくても各々で手続きできます。

ただし、マイナンバーカードを使用した「マイナポータル連携」を利用すると、複数の控除証明書を一括で取得できたり、住所・氏名などの自動入力が可能になったりするため、よりスムーズに年末調整の電子申請を行えます。マイナンバーカードがあると手続きが効率化されるため、取得を推奨する企業も増えています。

これらのことから、企業が年末調整の電子化を導入する際は、マイナンバーカードの取得期間を考慮し、年末調整時期の少なくとも2か月以上前に従業員に周知しておくことが望ましいでしょう。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

年末調整を電子化するメリット

電子化は、従業員にとっての利便性だけでなく、企業にとっても業務効率化や書類管理の改善につながります。結果として、手続き全体がよりスムーズに進められます。

従業員にとってのメリット

年末調整の電子化は、計算ミスや手間の軽減、そして控除証明書の紛失リスクの解消など、従業員にとって多くのメリットがあります。

間違いを減らせる

年末調整を電子化すると、従業員は専用のシステム上で申告書を作成できるようになります。配偶者控除や生命保険料控除などの金額も、入力に応じて自動計算されるため、手計算よりも作業を正確に進められます。

従来の紙による手続きでは、記入漏れや金額誤りがあった場合、差し戻し・修正が求められましたが、電子化されたシステムでは入力時にエラーを検知できる機能が備わっています。システムの支援を受けられることで、従業員は本来の業務に集中でき、企業全体の生産性向上にもつながります。

控除証明書を紛失する心配がない

従来の年末調整では、保険会社などから郵送されてくる生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書などの控除証明書を、従業員自身が管理し、会社に提出が求められました。そのため、これらの書類を紛失した場合、再発行の手続きを保険会社などに依頼することとなります。

年末調整が電子化されると、控除証明書は発行元から直接データで取得できるようになります。書類と比べ紛失しにくく、再発行の手続きがしやすくなり、スムーズに年末調整を進めることができるようになります。

手間を減らせる

これまでの紙による年末調整では、従業員は控除申告書に自らの情報や金額をそれぞれ手書きでの記入が求められました。しかし、電子化することによって、一度入力したデータを翌年以降も引き継げます。

さらに、従業員が自身のマイナポータルと連携していれば、生命保険料控除証明書やiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金払込証明書など、複数の控除証明書のデータを一括でダウンロードすることが可能です。申告書への添付もデータ上で行えるため、年末調整を効率的に実施できます。

企業にとってのメリット

年末調整を電子化することで、企業側にもさまざまなメリットがあります。業務効率化による担当者の負担軽減や業務にかかる期間の短縮、保管場所・コストの削減などが挙げられます。

業務の負担を減らせる

年末調整の電子化によって、企業側の担当者の業務を効率化できます。従来は、企業が紙の申告書を従業員に配布し、回収・内容確認・再計算までを手作業で行いました。場合によっては個別に差し戻し対応が求められることもあり、事務工数が増加する要因になっていました。

電子化を導入すれば、従業員自身がクラウド型の申告書作成ツールなどにアクセスして直接入力・提出できるため、配布や回収作業は不要です。また、控除額の自動計算機能やエラーチェック機能が搭載されているシステムを活用すれば、担当者が内容を再確認・修正する工数も最小限に抑えられます。

短期間で年末調整手続きを終えられる

年末調整を電子化することで、業務全体の時間を短縮できます。紙の申告書の配布や回収、内容チェックなどにかかっていた作業が削減され、スムーズに処理を進められるようになります。

電子化されたシステムでは入力エラーの自動チェックや進捗管理が可能なため、必要な書類の提出状況をリアルタイムで把握できます。企業にとって重要な「1月31日までの法定調書の提出期限」にも余裕をもって対応でき、年末調整業務の全体を短期間で完了できるようになります。

紙の保管が不要になる

従来の紙による年末調整では、企業は従業員から提出された各種控除申告書などの書類を、税法で定められた期間(通常7年間)にわたって社内で保管する必要がありました。これには専用の保管スペースの確保はもちろん、適切な環境維持も求められます。

電子化を進めれば、原則としてこれらの書類を物理的に保管する必要がなくなります。これまで書類保管に充てていたスペースを有効活用できるようになるため、保管コストの削減に直結します。

さらに、年末調整の電子化は、企業全体のペーパーレス化を促進するきっかけにもなります。年末調整だけでなく、他の業務でも電子化を進めることで、年間を通して使用する紙やインク代、複合機のリース代などの削減にもつながり、結果として大幅なコストダウンが期待できます。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

年末調整を電子化するデメリット

年末調整の電子化は多くのメリットをもたらしますが、導入にあたってはいくつかのデメリットも存在します。これらを事前に把握しておくことで、スムーズな移行と運用を実現できます。主なデメリットとしては、システムやツールの導入が必須となることや新たなルールの整備と従業員への周知が必要となること、そしてセキュリティ対策の強化が求められる点が挙げられます。

システムやツールの導入が必須となる

年末調整の電子化を進めるには、年末調整業務に対応したシステムやツールの導入が求められます。

現在、市場にはさまざまなタイプのシステムやツールが存在します。導入を検討する際は、機能が充実していることだけに着目せず、自社の状況や解決したい課題に適しているかを重視し、機能性、使いやすさ、そして費用を総合的に比較・検討することが望まれます。

例えば、年末調整業務だけを効率化したいのであれば、年末調整に特化したシンプルなシステムでも十分に効果を発揮します。それに対して、給与計算や労務管理など、他の人事関連業務もまとめて効率化したい場合は、それらの機能を統合したシステムを選びましょう。

ルールの整備や周知をしなければならない

年末調整を電子化すると、従業員の申告方法や業務フローが従来と大きく変わるため、事前に社内ルールを明確に整備し、関係者にしっかりとした周知が求められます。準備が不十分なまま進めてしまうと、現場で混乱が生じるおそれもあるため、早い段階からの説明や情報共有が望まれます。

さらに、従業員自身が年末調整システムやツールを使って控除申告書などを作成・提出するにあたって、ツールの操作方法や入力手順についての研修やマニュアルの整備も求められます。全員がスムーズに対応できるよう、実務に即したサポート体制を構築しましょう。

セキュリティ対策が求められる

年末調整の電子化は、従業員の個人情報や給与情報などの機密データをオンライン上で扱うことになります。そのため、不正アクセスやウイルス感染などによって情報が外部に漏れる危険性がある点にも配慮が求められます。これらへの対策としては、ファイアウォールやウイルス対策ソフトの導入といったシステム面での対策に加え、データの保存・共有方法、操作ルールの整備といった運用面での管理も欠かせません。社内全体で情報の取り扱いに対する意識を高めておくことが強固な対策につながります。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

年末調整を効率化するなら電子化がおすすめ

年末調整の電子化は、従業員と企業の双方に大きなメリットをもたらします。従業員にとっては、書類作成の間違いを減らし、控除証明書の紛失の心配がなく、手続きを効率化できるでしょう。加えて、電子化にはシステム導入のイニシャルコストやルールの整備、セキュリティ対策といったことが求められますが、企業にとっても、担当者の業務負担を軽減し、手続きを短期間で完了できるうえ、紙の書類保管が不要になる場合も多く、さまざまなメリットが期待できます。

年末調整の電子化には給与計算・年末調整ソフト「弥生給与 Next」の導入がおすすめです。年末調整業務は、弥生給与 Nextを活用することで各種控除申告書のWeb配布・回収や年税額の自動計算、法定調書の作成などがスムーズに行えます。年末調整の電子化や給与計算業務全体の効率化をお考えの際はぜひ導入をご検討ください。

- ※2025年8月時点の情報を基に執筆しています。

- ※ご契約のプランにより利用できる機能が異なります。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。