離職証明書とは? 離職票との違いや書き方・申請方法などを解説

更新

企業の人事・労務部門の業務には、退職した従業員に対する離職証明書の発行も含まれます。離職証明書とは、退職者が失業保険の受給申請をするために必要となる書類です。本記事では、離職証明書の概要や書き方、発行手順、作成時の注意点を解説します。離職証明書の発行をスムーズに行えるように、ぜひ参考にしてください。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

今ならAmazonギフトカード半額相当がもらえる「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

離職証明書とは?

離職証明書とは、退職者に対して会社(事業主)が発行する公的書類です。正式名称は、「雇用保険被保険者離職証明書」といい、「雇用保険被保険者資格喪失届」と共に事業主側がハローワークへ提出します。

離職証明書は、退職者が雇用保険の失業手当(失業保険)の受給を申請する際などに必要な「離職票」をハローワークで発行してもらうために必要です。3枚綴りの複写式で、「事業主控」、「ハローワーク提出用」、そして後で退職者本人へ渡す「雇用保険被保険者離職票-2」があります。

離職証明書の提出は従業員の退職時の状況によっては提出が不要な場合もあります。しかし、その従業員が離職票を必要とする場合は速やかに作成し、ハローワークへ提出するのが事業主に課せられた義務です。

なお、退職手続き関連の書類としては、離職票と退職証明書があります。各書類の概要は以下のとおりです。

離職証明書と離職票の違い

離職票(雇用保険被保険者離職票)は、失業保険の受給申請に際して提出が求められる公的書類です。事業主側が提出する離職証明書とは違い、離職票はハローワーク側で発行します。

離職票は、離職証明書の提出や離職票の発行申請を受けて、まずは事業主に交付されます。その後、事業主から退職者本人に渡す必要があります。

離職証明書と退職証明書の違い

退職証明書は、当該の人物が確かにその会社を退職していることを示す書類です。主に求職活動に際して再就職先に提出するために用いられます。

離職証明書と違って、退職証明書は公的な書類ではないので、法的に厳密に規定されたフォーマットはありません。従業員が希望した場合に限り、発行する義務があります。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

離職証明書が必要なケース:退職者が失業保険の受給を希望する場合

離職証明書が必要な最も一般的なケースは、退職者が失業保険の受給申請をするために、離職票を要する場合です。また、退職者の年齢が59歳以上の場合は、高年齢者雇用安定法に基づき、退職者の意思にかかわらず発行しなければなりません。これは、60歳以上65歳未満の労働者が「高年齢雇用継続給付」の受給申請をする場合に離職票が必要となるためです。

高年齢雇用継続給付とは、60歳以上の労働者の賃金低下を補填するための制度を指します。この給付金の支給要件の1つは、現職の賃金が60歳到達時点の75%未満に低下していることです。離職証明書(離職票-2)には賃金の支払い状況を記載する欄があるので、この支給要件の参考資料として用いられます。

そのため、59歳以上の従業員が退職する際は、失業保険を申請するかどうかに関係なく、高年齢雇用継続給付を受給できるように離職証明書の発行が必要です。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

離職証明書が不要なケース:退職者が失業保険を受給しない場合

離職証明書が不要となる主なケースは、退職者が失業保険の受給申請をしない場合です。例えば、退職時点で退職者が既に再就職先を決めていた場合は失業保険の受給対象にならないので、発行する必要はありません。同様に、従業員が死亡した場合にも不要です。

ただし、退職者が転職先をまたすぐに退職した場合などには、前職と新しい職場での雇用期間を合算するために、後から離職証明書が必要になることがあります。このように、退職者が後になってから離職証明書の発行を求めてきた場合でも、事業主は速やかにその要望に応えなければなりません。

なお、離職証明書が不要だとしても、「雇用保険被保険者資格喪失届」は必ず提出する義務があるので注意してください。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

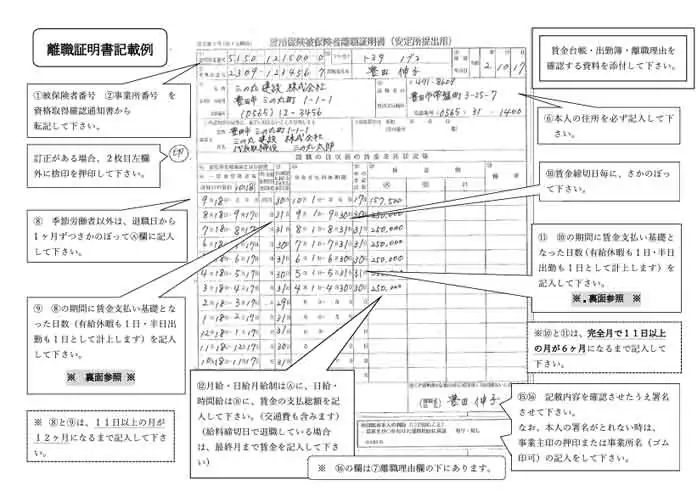

離職証明書の書き方

離職証明書の記載事項および書き方は以下のとおりです。離職証明書に記載してある内容を基に失業給付の額や給付期間が決まるため、正確に記載するようにしてください。

参照:厚生労働省「離職証明書記載例」

退職者の住所氏名

退職者の氏名と退職時点での住所を記載します。ただし、退職者が退職後すぐに転居する場合など、本人の希望があれば新しい住所を記載することも可能です。退職後の住所が不明な場合は、ひとまず退職時の住所を記載し、その後で退職者本人がハローワークで「受給資格者住所変更届」を提出するように案内してください。

被保険者番号・事業所番号・離職年月日

被保険者番号は雇用保険に加入した労働者に対して、事業所番号は雇用保険を適用した事業主に対してそれぞれ割り振られている番号です。被保険者番号は雇用保険被保険者証で確認できます。事業所番号は資格取得等確認通知書から転記してください。

離職年月日は文字どおり、退職日の日付を記載します。この日付は、「雇用保険被保険者資格喪失届」に記載する日付と一致している必要があります。

算定対象期間・賃金支払基礎日数

算定対象期間には、離職日から2年間さかのぼった期間を記載します。賃金支払基礎日数は、算定対象期間内で、有給休暇も含めて賃金または報酬が発生した日数です。勤怠状況を確認して記載しましょう。算定対象期間は離職日からさかのぼって過去2年間が対象ですが、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月以上ある場合は、それ以前の期間の記載は省略できます。

これらの情報は、退職者に失業保険の受給資格があることを確認するために必要です。原則として、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることが失業保険の受給要件とされています。ただし、賃金支払基礎日数が12か月に満たず、失業保険の給付対象外となる退職者に関しても、希望があれば離職証明書を発行する必要があることは変わりません。

賃金支払対象期間の基礎日数

賃金支払対象期間には、賃金の締日翌日から次の締日までの日付を記載してください(例:25日締の場合、4月26日~5月25日)。そして基礎日数には、この期間のうち、賃金が発生した日数を記載します。

失業保険の給付額の算定には、退職前6か月間の平均賃金が用いられるため、賃金支払対象期間およびその基礎日数は、6か月分記載するだけで構いません。ただし、記載するのは基礎日数が11日以上の月が対象となるので、該当する月が6か月分になるまでさかのぼって記載してください。

賃金額

賃金額は退職者の賃金が月給制・週給制なのか、日給制・時給制なのかに応じて記入欄が変わります。月給制・週給制の場合はA欄、日給制・時給制の場合はB欄に記載してください。出来高制の場合もB欄です。なお、この賃金額には、基本給のほかに毎月支払われる各種の手当も含みます。

離職証明書に記載しない賃金には、臨時に支払われる賃金や、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金が含まれます。具体的には、支給が臨時的で不確実なものや、年間で3回以下の支給となる賞与が該当します。また、退職金や傷病手当も記載対象から除外されます。

参照:厚生労働省「第6章 賃金について」

退職理由

離職理由は、定年や退職者の自己都合など多種多様です。離職証明書の記載例に従い、該当するものを記載しましょう。なお、詳細は後述しますが、離職理由は失業保険の給付期間にも影響を与える重要項目です。事業主と退職者のあいだで認識にズレがあるとトラブルの種になるため、退職者から離職証明書に署名や捺印をもらう際には、忘れずに退職理由の確認もしてもらいましょう。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

離職証明書の申請方法

離職証明書は、事業主側で管轄のハローワークへ提出します。雇用保険被保険者資格喪失届と共に提出するのが一般的です。提出期限は、退職日の翌々日から10日以内と定められています。提出後、ハローワークから「離職票-1」と「離職票-2」が交付されるので、それらを退職者に渡し、本人側で失業保険の受給手続きをしてもらう形です。ハローワークへの提出方法(離職票の申請方法)は以下の3つあります。

詳しくはこちらの記事でも解説しています。

窓口で提出する

ハローワークの窓口に直接持参する方法です。直接出向く手間はかかりますが、内容に問題がなければ、その場ですぐに発行してもらえるので、急ぎの場合はお勧めします。郵送とは違い、返信用の封筒や切手などを用意せずに済むのもメリットです。

郵送する

郵送する場合は、郵送中の事故を防止するため、特定記録郵便や簡易書留といった、受け取り記録を確認できる送付方法を選択してください。これは書類に個人のマイナンバー情報が含まれるためです。また、離職票を会社に返送してもらうためには、返信用封筒を同封する必要があります。返信用封筒にも、特定記録郵便や簡易書留など送付方法の種類を明記し、それに対応した切手を貼っておきましょう。

電子申請をする

総務省がネット上で運営する行政サービスの総合窓口「e-Gov(イーガブ)」を利用した電子申請も可能です。特に資本金・出資金が1億円を超える法人など、特定の条件に当てはまる場合は電子申請が義務付けられています。電子申請を行うためには、電子署名が必要です。電子申請の場合、離職票も電子データ形式で発行されます。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

離職証明書に必要な添付書類

離職証明書の提出時には、記載事項の正確性を裏付けるために、以下の書類の添付が必要です。

賃金支払い状況を確認できる書類

退職者の賃金支払い状況を裏付けるために、以下のような添付書類が求められます。

- 賃金台帳もしくは給与明細

- 労働者名簿

- 出勤簿もしくはタイムカード

これらの添付書類があることで、賃金や勤務状況の実態を詳細かつ客観的に証明できます。

離職理由を確認できる書類

離職理由に応じて、以下のような添付書類も必要です。

- 自己都合退職:退職届

- 定年退職:就業規則

- 解雇:解雇予告通知書、退職証明書など

- 退職勧奨:希望退職募集要綱の写し、退職者の応募を証する書類など

離職理由の最終的な判定は、これらの確認書類や、退職者本人の意見(会社の主張する退職理由への同意・異議)を基にハローワーク側で行います。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

離職証明書の作成時に注意したいポイント

離職証明書は、退職者にとって失業保険の受給にかかわる重要書類です。ミスや行き違いがあると退職者との間でトラブルに発展する可能性もあるので、特に以下の点に注意して慎重に提出業務を行いましょう。

退職理由を確認する

離職理由は、失業保険の認定や給付期間に影響を与えるため、会社と退職者の間で認識に齟齬があるとトラブルになりがちです。会社が申告する離職理由に同意できない場合、退職者は異議申し立てができるので、その際はハローワーク側が離職理由の詳細な確認を行い、最終的な判断を行います。

例えば、有期契約でも通算の契約期間が3年以上に達している場合、または退職者が更新を希望しているにもかかわらず契約が更新されなかった場合などは、会社側が自己都合退職を主張しても認められない可能性があります。配偶者の転勤・転職に伴う退職の場合も同様です。

このような場合、労務トラブルにつながる可能性があるため、慎重な対応が求められます。特に記載した退職理由が、労働条件通知書の内容と矛盾していないか、よく確認しておきましょう。

なるべく早めに手続きをする

離職証明書は原則的に、退職日の翌々日から10日以内に提出しなければなりません。離職証明書が提出されないと、退職者は離職票を受け取ることができず、失業保険の申請が遅れてしまいます。そうなると、退職後の生活を維持するのが困難になりかねません。

そのため、離職証明書や離職票の発行・送付業務は早めに行うことが重要です。退職者が離職票の発行を希望しているにもかかわらず、正当な理由なく発行を遅らせた場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性もあります。

また、失業保険を受け取れる期間は、離職日翌日から状況によっても異なりますが、1年間が基本です。場合によっては、受給開始が遅れるほど受給期間が短縮され、受け取れる額も少なくなります。この点も退職者にしっかりと説明することが人事・労務担当者には求められます。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

離職証明書について正しく理解して適切に対応しよう

離職証明書は、退職者が失業保険を受給するために必要な重要書類で、事業主からの申請を経てハローワークが発行する書類です。そのため、離職証明書の発行業務は、正確かつ迅速に行うことが求められます。特に離職理由に関しては、退職者と主張の食い違いからトラブルに発展することも少なくないため、事前に認識を擦り合わせておくことが重要です。

また、離職証明書には、賃金台帳や出勤簿などの添付書類も必要になるので、日ごろからこうした書類(データ)の管理を適切に行っておくことも重要です。退職者がスムーズに新しい生活へ移行できるように、手続きの流れを十分に把握しておきましょう。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。