支払調書とは?税務署への提出義務の範囲、書き方をわかりやすく解説

更新

支払調書は、事業者が税務署に提出する書類の1つです。本記事では、支払調書の概要、提出義務のある事業者の要件、作成・提出が必要なケースについて解説します。また、支払調書の具体的な記入例も紹介します。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

今ならAmazonギフトカード半額相当がもらえる「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

支払調書は報酬などを支払った企業が税務署に提出する書類

支払調書とは、企業や個人事業主が、1年間に支払った「報酬・料金」の総額、「相手先の情報」を税務署に報告するための書類です。

支払調書は、税に関する4つの法律規定により税務署への提出が義務付けられている「法定調書」の一種です。2023年4月時点で法定調書は63種類あり、そのうち35種類が各種支払調書となっています。法定調書の提出義務者は法定調書を作成し、原則として対象となる年の翌年の1月31日までに税務署に提出する必要があります。

参照:国税庁「No.7401 法定調書の種類」

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

支払調書に提出義務がある理由

支払調書に提出義務がある理由は、納税者が正しく税金を申告しているのかどうか税務署が確認するためです。

税務署は支払調書の発行義務者から支払調書を受け取り、金銭の流れを把握します。報酬を受け取った側から申告を受けた際に、支払調書の内容と申告内容をすり合わせて、正しい申告か確認します。

また、申告と支払調書を突き合わせることで、正しく源泉徴収が行われているのかどうかの確認もなされます。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

フォーマット付き|支払調書の代表的な4つの種類

支払調書は支払内容によって細かく分けられており、多くの種類がありますが、主なものは次の4つです。

- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

- 不動産の使用料等の支払調書

- 不動産等の譲受けの対価の支払調書

- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

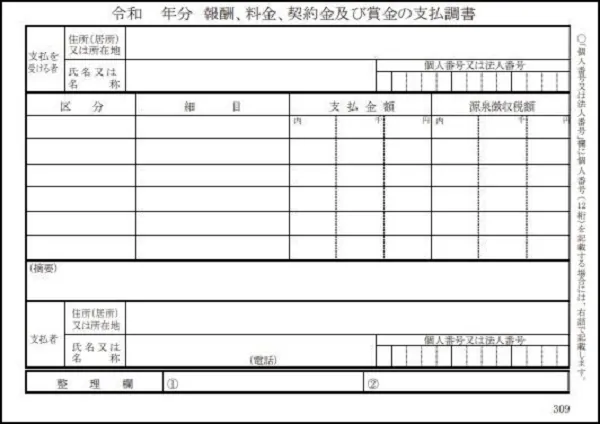

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

引用:国税庁「F1-3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表)」

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は、源泉徴収の対象となる報酬をフリーランスや弁護士などに支払った企業や個人が作成し、税務署に提出するものです。基本的には、同じ相手へ年間5万円超の報酬を支払った場合に作成・提出が必要となりますが、報酬の種類によって多少異なる点があります。

例えば、外交員や集金人に対する報酬・料金、広告宣伝のための費用については、同じ相手に年間50万円超の支払いがなければ、提出の必要はありません。ただし、支払調書の提出が不要となる支払先に支払った金額についても、法定調書合計表には集計して記載しなければなりません。

なお、支払調書の提出が求められるのは、源泉徴収の対象となった個人事業主に対する報酬料金にかかるものだけではありません。法人(人格のない社団などを含む)に支払われる報酬や料金などで源泉徴収の対象とならないもの、あるいは、支払金額が源泉徴収の限度額以下であるがゆえに源泉徴収をしていない報酬、料金などについても、提出範囲に該当する場合は、支払調書を提出します。

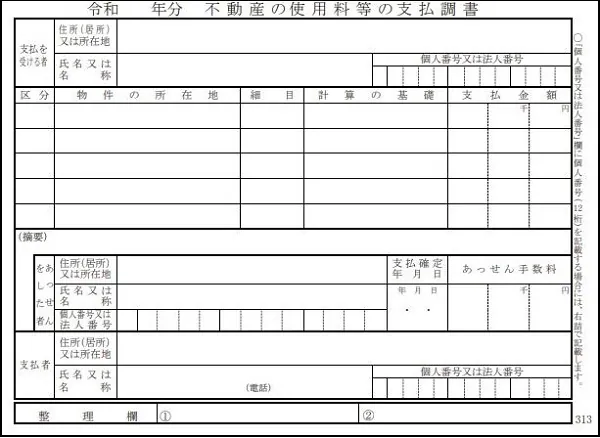

不動産の使用料等の支払調書

引用:国税庁「F1-4 不動産の使用料等の支払調書(同合計表)」

不動産や不動産の上に存在する権利、総トン数20t以上の船舶、航空機の借受けの対価などの支払いをする法人と不動産業者である個人は、不動産の使用料等の支払調書を作成・提出する必要があります。ただし、不動産業者である個人で、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる場合、提出義務はありません。

不動産の使用料等の支払調書の作成・提出が必要になるのは、同じ相手に年間15万円超の報酬を支払った場合です。なお、不動産の貸主が法人の場合は家賃や賃借料は含まず、権利金や更新料など、一時的に支払ったものが15万円を超えているかどうかで判断されます。

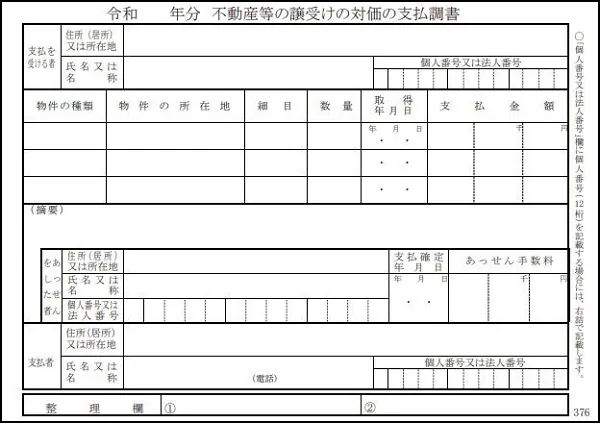

不動産等の譲受けの対価の支払調書

引用:国税庁「F1-5 不動産等の譲受けの対価の支払調書(同合計表)」

譲り受けた不動産や不動産の上に存在する権利、総トン数20t以上の船舶、航空機の対価の支払いをする法人と不動産業者である個人は、不動産等の譲受けの対価の支払調書を作成・提出します。

ただし、不動産業者である個人の場合、主に建物の賃貸借の代理や仲介を目的として事業を営んでいるなら、提出義務はありません。作成・提出が必要になるのは、同じ相手への支払金額が年間100万円を超える場合です。

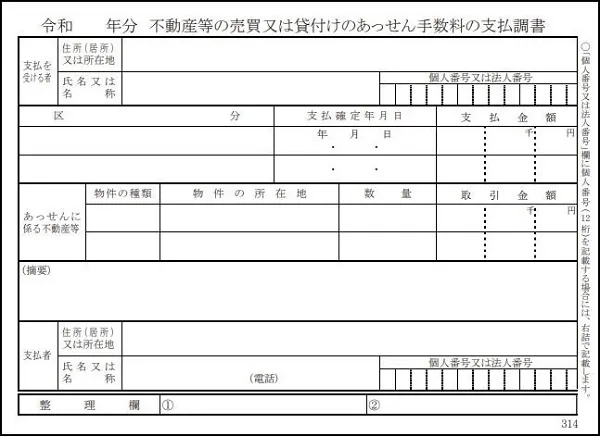

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

引用:国税庁「F1-6 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書(同合計表)」

不動産、不動産の上に存在する権利、総トン数20t以上の船舶、航空機の売買または貸付けのあっせん手数料の支払いをする法人と不動産業者である個人は、不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書を作成・提出する必要があります。

ただし、不動産業者である個人の場合、主に建物の賃貸借の代理や仲介を目的として事業を営んでいるなら、提出義務はありません。作成・提出が必要になるのは、同じ相手への支払金額が年間15万円を超える場合です。

参照:国税庁「No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等」

参照:国税庁「No.7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等」

参照:国税庁「No.7442 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲等」

参照:国税庁「No.7443 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲等」

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

支払調書の提出範囲

支払調書の提出範囲は、支払調書ごとに定められています。例えば、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の場合の範囲は、下表のとおりです。

| 区分 | 提出範囲 |

|---|---|

| 外交員、集金人、電力量計の検針人およびプロボクサーの報酬・料金 | 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの |

| バー、キャバレー等のホステス等の報酬・料金 | |

| 広告宣伝のための賞金 | |

| 馬主に支払う競馬の賞金 | その年中の1回の支払賞金額が75万円を超える支払いを受けた人に係るその年中のすべての支払金額 |

| 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 | 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの |

| その他の支払い(プロ野球の選手などに支払う報酬や契約金、弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等) | その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの |

引用:国税庁「No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等」

なお、次に該当する金銭でも提出範囲に該当する場合は支払調書を提出しなければいけません。

- 法人に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないもの

- 支払金額が源泉徴収の限度額以下であるために源泉徴収をしていない報酬・料金など

源泉徴収の対象にならないからといって、支払調書を作成しないなどと誤解することがあるため気を付けましょう。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

記入例付き|報酬料金の支払調書の書き方

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」「不動産の使用料等の支払調書」「不動産等の譲受けの対価の支払調書」「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」など、支払調書の書式は国税庁のWebサイトで手書用と入力用のフォーマットをダウンロードできます。

以下では、事業者が作成する機会の多い「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を例に、具体的な記載方法を解説します。

①支払いを受ける者:氏名、住所、マイナンバーまたは法人番号

支払調書を作成する日における支払いを受ける者の住所(居所)または所在地、氏名(個人名)または法人名などの名称を、契約書などで確認して記載します。単に屋号のみの記載は間違いです。

「個人番号又は法人番号」の欄には、支払いを受ける者のマイナンバーまたは法人番号を右詰めで記載します。ただし、支払いを受ける人に支払調書の写しを交付する場合、マイナンバーを記載して交付することはできません。マイナンバーの記載が求められるのは、税務署といった諸官庁に提出する場合です。例えば、「民間企業が一個人に支払調書の写しを交付する」といった場合には、マイナンバーを記載しません。

②区分:原稿料、印税、翻訳料など

原稿料、印税、翻訳料など、支払った報酬や料金の名称を記載します。印税については、「書き下ろし初版印税」と「その他の印税」を区別して記載します。

③細目:書籍名や支払い回数など

以下の区分によって記載します。

-

1.印税:書籍名

-

2.原稿料、さし絵料:支払回数

-

3.放送謝金、映画・演劇の俳優などの出演料:出演した映画、演劇の題名など

-

4.弁護士などの報酬、料金:関与した事件名など

-

5.広告宣伝のための賞金:賞金の名称など

-

6.教授・指導料:講座名など

④支払金額:1年間に支払いの確定したもの

1年間のうちに支払いが確定したものを記載します。源泉徴収の対象外となる報酬・料金などや未払いの報酬・料金などの記入漏れに注意しましょう。支払調書の作成日時点で未払いがある場合は、各欄の上段に未払額を記入します。

⑤源泉徴収税額:1年間に源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の合計額

1年間に源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の合計額を記載します。支払調書の作成日時点で未払いがあり、まだ徴収していない所得税および復興特別所得税がある場合は、未収納税額を内書きします。なお、徴収の猶予を受けた税額がある場合、その税額は含みません。

源泉徴収税額の計算方法

源泉徴収税額は、報酬に対して、所得税と復興特別所得税0.21%(2037年まで)を加算した税率で計算されます。所得税率は報酬額によって異なり、原則としては100万円までが10.21%、それを超える部分は20.42%とされています。計算において1円未満の端数は切り捨て、消費税が明確にわかる場合、その消費税相当額は源泉徴収の対象外とすることが可能です。

したがって、報酬額が100万円以下の場合の源泉徴収税額は次のように計算します。

源泉徴収額 = 報酬額 × 10.21%

報酬額が100万円を超える場合は、以下の計算式を用います。

源泉徴収額 = (報酬額 - 100万円)× 20.42% + 102,100円

なお、源泉徴収税額を計算する際の経費や適用税率は、報酬の種類やその金額により異なる場合があります。例えば、司法書士への報酬に関しては、以下の計算式が適用されます。

源泉徴収額 = (報酬額 - 10,000円)× 10.21%

このように、報酬の性質や金額に応じて適切な計算式を用いることが重要です。

参照:国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」

国税庁「No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金」

⑥摘要

以下の4つに該当する場合は記載します。

-

1.診療報酬のうち家族診療分については、その金額を記載すると共に、金額の頭に四角囲みで「家族」と記載

-

2.災害により被害を受けたため、報酬や料金などに対する源泉所得税および復興特別所得税の徴収の猶予を受けた税額がある場合には、その税額を記載すると共に、金額の頭に「災」の字を丸で囲んで記載

-

3.広告宣伝のための賞金が金銭以外のものである場合には、その旨とその種類などの明細を記載

-

4.支払いを受ける方が「源泉徴収の免除証明書」を提出した方である場合、その他法律上源泉徴収を要しない方である場合には、その旨を記載

⑦支払者:支払者の氏名(名称)、所在地、電話番号、マイナンバーまたは法人番号

マイナンバーを記載するのは税務署などの諸官庁に提出する分のみです。支払いを受ける本人にも支払調書の写しを交付する場合、本人に渡す分にマイナンバーを記載してはならない点に注意してください。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

支払調書の提出方法

支払調書の提出方法はe-Tax、光ディスク(CD・DVD)等や書面、クラウドサービス等の4つから選択できます。

「クラウドサービス等」というのは、クラウド上のファイルに法定調書に記載すべき事項を記録したうえで、税務署長にその閲覧・記録権限を付与する方法です。これを選ぶにはあらかじめ「認定特定電子計算機による申請等の開始(変更)届出書」を税務署長に提出する必要があります。

なお、支払調書を含む法定調書の種類ごとに、前々年おいて提出すべき当該法定調書の提出枚数が100枚以上あった場合は、今年提出する法定調書は書面による提出はできず、e-Tax、光ディスク(CD・DVD)等、クラウドサービス等のどれかの方法によって提出しなければなりません。

参照:国税庁「クラウドサービス等を利用した法定調書の提出について」

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

報酬料金の支払調書の提出期限

支払調書には、提出期限が設けられています。提出期限は報酬・料金などを支払った翌年の1月31日までです。提出が遅れた場合、税務署から連絡が来ます。提出期限までに支払調書を作成し、きちんと提出するよう心がけましょう。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

支払調書を作成するときのポイント

支払調書を作成する際に理解しておくべきポイントがあります。ポイントを理解し、支払調書についてより深い知識を身に着けておきましょう。

支払先に支払調書を提出する義務はない

支払調書は、支払先に交付する義務はありません。商習慣で支払先に支払調書を交付しているケースがありますが、交付しなかったとしても問題はありません。ただし、支払調書は税務署への提出義務がある、という点には注意が必要です。

支払先が個人ならマイナンバーの記載が必要になる

2016年1月1日以降、支払先が個人の場合は支払調書にマイナンバーを記載しなければなりません。もし支払先にマイナンバーの提示を断られた場合は、記載をしなくても提出は可能です。ただし、マイナンバーを支払先に求めた記録は残しておかなければなりません。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

支払調書に関してよくある質問

支払調書は発行するケースが多く、発行についての疑問・悩みも多いでしょう。どのような疑問・悩みが出るのか紹介していきます。

支払調書はいつもらえる?

支払調書を受け取れるのは、一般的に1月中旬から下旬の間です。発行が遅い場合、2月になるケースもあります。仮に支払調書が確定申告の時期になっても届かないのであれば、報酬の受け取り側が記録した内容で確定申告をすることも可能です。

支払調書が届かない場合、催促すれば通常は送付してくれます。しかし、支払調書は支払先に発行する義務はないため、発行してもらえなくても罰則はありません。

年末調整や確定申告に支払調書は必要?

年末調整や確定申告に支払調書は必要ではなく、添付して提出する義務はありません。支払調書がなくても、正確な収入と源泉徴収の金額がわかれば確定申告書の作成が可能です。

支払調書と源泉徴収票との違いは?

支払調書は個人事業主に提出する書類、源泉徴収票は企業が従業員に提出する書類という違いがあります。また、発行する義務にも違いがあり、支払調書は支払先の個人事業主に発行する義務はありません。しかし、源泉徴収票は企業が従業員に発行する義務があります。

源泉徴収票の発行義務に違反した場合、事業主に対して罰則が課されます。ただし、この違いは大まかな分類であり、支払調書は法人や株主に対して交付されるものもあります。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

支払調書を理解し正しい内容で提出しよう

支払調書とは、企業が個人事業主や法人などへ支払った報酬や源泉徴収の合計額を記載した書面です。企業から個人事業主への発行義務はありませんが、支払調書の多くは税務署に対しては1年に1回、1月31日までに提出しなければなりません。また、報酬の内容によって使用する支払調書の内容が異なるため、どの範囲の支払いにどの支払調書を使用するのかも理解しておきましょう。

【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。