残業時間とは?法律上の定義や規制、36協定の考え方

更新

残業時間の適正管理は、企業にとって重要な課題です。本記事では、残業時間の定義や業種ごとの平均残業時間、法律による上限規制、法律違反となるケースなどについて詳しく解説します。また、1か月当たりの残業時間が45時間を超えてしまった場合の企業や従業員への影響、割増賃金や長時間労働のリスクなどにも触れ、経営者や労務担当者が適正管理を行うために押さえておきたいポイントも紹介します。残業時間にまつわる疑問の解消と、労働環境の改善に役立ててください。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

今なら「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

残業時間とは

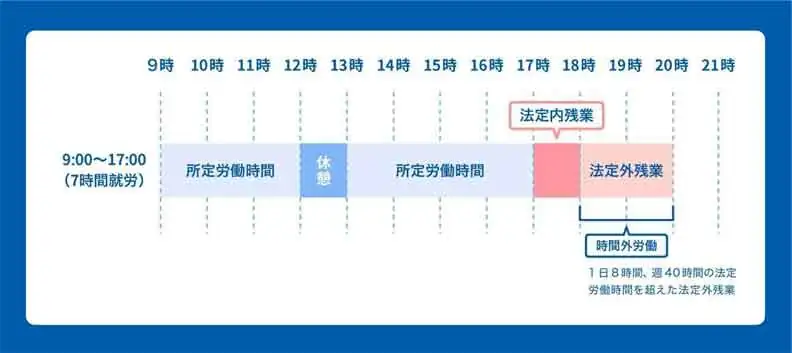

残業時間とは、会社が定めた始業時刻から終業時刻までの「所定労働時間」を超えて働く時間のことです。残業には、大きく分けて以下の2種類があります。

-

- 法定内残業:所定労働時間を超え、労働基準法で定められた法定労働時間(1日8時間、週40時間)に収まる労働

- 法定外残業:法定労働時間を超えた労働

例えば、勤務時間が9時から17時で休憩が1時間の企業における1日の所定労働時間は7時間です。この企業で18時まで残業した場合、所定労働時間(7時間)を超えるものの、法定労働時間(8時間)には収まります。17時から18時までの残業が「法定内残業」です。また、18時以降の残業は法定労働時間(8時間)を超えるため、「法定外残業」となります。

残業とよく似た言葉に「時間外労働」があります。広義には残業を指しますが、一般的には、労働基準法で定められた法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働かせた場合の労働を指します。この超過労働が「時間外労働」であり、雇用者には割増賃金を支払うことが義務付けられています。

参照:大阪労働局「よくあるご質問(時間外労働・休日労働・深夜労働)」

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

日本における残業時間の平均

厚生労働省が2024年2月に公表した「毎月勤労統計調査 令和5年分結果確報」によれば、日本の労働者の月間総実労働時間および残業時間の平均は以下のとおりです。

-

- 就業形態計(全労働者平均)

月間総実労働時間136.3時間中、所定外労働時間は10.0時間で、前年と比較して0.9%減少しました。 - 一般労働者

月間総実労働時間163.5時間中、所定外労働時間は13.8時間で、前年から0.4%減少しています。 - パートタイム労働者

月間総実労働時間79.3時間中、所定外労働時間は2.2時間で、前年と比較して1.6%の増加が見られます。

- 就業形態計(全労働者平均)

このデータからは、労働者の就業形態によって残業時間に差異があることがわかります。一般労働者はパートタイム労働者に比べて残業時間が長めではあるものの、前年よりは若干の減少が見られる結果となりました。その一方で、パートタイム労働者においては、残業時間そのものは短めではあるものの、前年よりも増加傾向にあります。

参照:厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和5年分結果確報」

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

残業時間が長い職種と短い職種

残業時間は、業界によっても大きく異なります。これは、仕事の性質や労働環境によって残業が発生しやすいかどうかが変わるためです。前出の「毎月勤労統計調査 令和5年分結果確報」によれば、運輸業や郵便業、情報通信業、電気・ガス業が、特に所定外労働(残業)時間が長い業種としてあげられます。

運輸業や郵便業は、荷物量の増加 や交通状況の影響、余裕のない配送スケジュールなどにより、長時間労働になりやすい傾向があります。情報通信業では、短納期でのシステム開発や突発的なトラブル対応など、そもそもの業務量が膨大であることが原因です。また、電気・ガス業では、緊急対応や設備点検などの不規則な作業が残業時間を押し上げています。

その一方で、厚生労働省が2024年5月に公表した「毎月勤労統計調査 令和5年度分結果確報」によれば、残業時間が短い業種は、飲食サービス業や生活関連サービス業、教育・学習支援業などです。例えば飲食サービス業では、シフト制により、勤務時間があらかじめ固定されていることが一般的です。シフトのルールを逸脱して働くしくみにはなっていないため、残業時間が少ない傾向にあります(一般労働者、パートタイム労働者の合計)。ただし、これらの業種では人手不足やサービス残業の問題もあり、必ずしも残業時間が少ないとは言い切れない側面もあります。

美容・理容業やクリーニング業などの生活関連サービス業では、早朝営業や稼働日数の多さが特徴ですが、サービスの提供が営業時間内に限定されるケースが多く、一定の時間内に業務が集中する傾向があります。教育・学習支援業は、定められた授業時間に業務が集中するため、授業時間外の業務負担が少ない場合もありますが、準備や事務作業により残業が発生するケースもあります。なお、これらの業種の残業時間は、繁忙期や個々の事業形態によって大きく変動する可能性があります。

参照:厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和5年分結果確報」

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

残業時間の上限規制について

労働者の健康を守り、働きすぎを防ぐ目的で2019年に施行された働き方改革関連法により、「月45時間、年360時間」という時間外労働の上限が定められました。この上限は、特別な理由がない限りオーバーできません。超えてしまった場合は法律違反となり、企業に6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される対象となります。残業時間の適正管理を行うために、上限規制について確認しておきましょう。

法律違反になる残業時間

労働基準法では、法定労働時間を1日8時間および週40時間以内とし、なおかつ週1日(または4週間のうち4日以上)の休日を確保する必要があると定められています。この原則を超えて時間外労働や休日労働をさせる場合は、事前に36協定(労使協定)を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出なくてはなりません。

36協定とは、労働基準法第36条に基づいて、企業と労働組合または従業員代表が締結する協定のことです。この協定により、残業や休日出勤を行う際の条件が定められます。上述したとおり、通常、残業には「月45時間、年360時間」の上限が設定されていますが、特別な事情がある場合には、特別条項付き36協定を結ぶことで、その上限を一時的に超えることが可能です。ただし、特別条項の適用には制限があり、超過できる時間数に月単位や年単位で制限が設けられています。

36協定についてこちらの記事で解説しています。

特別条項付き36協定を締結した場合

臨時的な事情がある場合は、特別条項付き36協定を締結することで時間外労働の上限が引き上げられます。ただし、際限なく引き上げられるわけではなく、次の基準を守らなければなりません。

-

- 1年間の時間外労働:720時間以内

- 1か月間の時間外労働と休日労働の合計:100時間未満かつ、2〜6か月平均で80時間以内

- 時間外労働が月45時間を超える回数:1年間に6回以内

特別条項付き36協定は、あくまでも臨時的・突発的な事情に対処するためのものであり、恒常的な長時間労働につながるような場合には適用が認められません。

ただし、「専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務」に従事する場合には、上記の上限規制は適用されません。業務の性質上、フレキシブルな労働時間管理が求められるためです。

なお、従来は建設業、運送業、医業、鹿児島県および沖縄県の砂糖製造業については、上記の規制の適用までの猶予期間が設けられていましたが、2024年4月からは、これらの業種も上限規制の対象となりました。建設業、鹿児島県、沖縄県の砂糖製造業は、一般的な上限規制と同様ですが、運送業(自動車運転者)の時間外労働の上限は年960時間、医業(医師)は、特別条項付き36協定を締結した場合、時間外・休日労働の上限が年間最大1,860時間と定められています。

参照:厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」

長時間労働者への医師による面接指導

残業の常態化や休日出勤が原因となる長時間労働は、労働者の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。医師による面接指導の大まかな流れは以下のとおりです。

-

-

1.労働者の労働時間を適正に把握する

-

2.労働者の情報を産業医に通知する

-

3.労働者からの申出を受ける

-

4.面接指導の実施と医師からの意見聴取を行う

-

5.結果を記録・保管する

-

6.面接指導実施後の措置を行う

-

労働者からの申し出がない場合も、事業者側から面接指導を受けるように働き掛けることが求められます。

また、安全配慮義務の観点から、1か月の時間外労働が恒常的に60時間を超えている労働者については、医師による面接指導が推奨されています。これは、長時間労働を長期にわたって継続すると、労働者の健康リスクが高まるためです。

面接指導は、産業医や地域産業保健センターの医師などによって行われます。問診や健康相談を通じて労働者の健康状態を確認することは、必要な対応を行うための重要なステップであり、労働者の健康維持に役立ちます。

産業医がいない場合は、地域産業保健センターや労働衛生コンサルタント、または外部の医療機関の医師に面接指導を依頼できます。中小企業や産業医の配置義務がない事業所でも、労働者の健康を守るために適切な対応が求められます。

残業時間の上限についてこちらの記事で解説しています。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

45時間を超えたらどうなるか?

1か月の時間外労働が45時間を超えた場合に企業が受ける罰則と、従業員への影響について解説します。

企業が受ける罰則

上限を超える残業時間が発生し、労働基準法違反が認められる場合、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があります。是正勧告を受けた際は、違反している部分を是正しなくてはなりません。違反となる場合は、企業名が公表されたり、労働基準法違反として6か月以下の懲役または30万円以下の罰則の対象となります。

是正勧告を受けた事実や、法律違反の状態が続いていることがメディアに取り上げられれば、企業の社会的信用が損なわれる可能性が出てきます。過去には大手企業が法定上限を超える残業を労働者に行わせ、是正勧告を受けても改善しなかった結果、企業名が公表される事例がありました。また、厚生労働省のWebサイトでは、労働基準関係法令に違反した企業名や違反の内容が一覧で公表されています。

参照:厚生労働省「長時間労働削減に向けた取組」

従業員への影響

長時間労働は、従業員の健康にも悪影響を及ぼします。従業員が心身の健康を損なえば、生産性の低下や離職率の増加などにもつながりかねません。過労死や過労自殺といった、取り返しの付かない事態が起こる可能性もあります。長時間労働による疾患や過労死が労災認定された事例を見れば、過度な残業が健康に悪影響であることは明らかです。

また、疲労により業務のパフォーマンスが低下し、職場の雰囲気が悪くなったりすることも珍しくありません。さらに自宅で過ごす時間が減ることで家族関係が悪化し、生活の質が低下することもあります。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

残業時間に対する割増賃金とは

労働基準法では、法定外残業に対して割増賃金を支払う必要があることが定められています。具体的には、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働時間については、月60時間までは25%、月60時間を超える部分については50%の割増賃金を支給しなければなりません。例えば、月に70時間の法定外残業を行った場合、最初の60時間に対しては25%の割増賃金が適用され、残りの10時間には50%の割増賃金が適用されます。

この制度の目的は、労働者への公正な補償と、長時間労働の抑制です。割増賃金を支払わなかった場合は労働基準法違反となり、企業に罰則が科される可能性があります。

残業手当についてこちらの記事で解説しています。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

長時間労働のリスクと影響

長時間労働による健康リスクおよび生産性の低下について、詳しく解説します。

健康リスク

長時間労働による身体的リスクとして代表的なものが、心筋梗塞や脳卒中などの疾患、慢性的な疲労、過労死です。厚生労働省が公表した「過重労働による健康障害を防ぐために」によると、1か月の残業時間が45時間を超えると健康リスクが増加し、1か月で100時間または2~6か月平均で80時間を超えると、脳血管疾患や心臓疾患の発症リスクが顕著に高まるとされています。

さらに、精神的な影響も小さいものではありません。ストレスが蓄積されれば、うつ病や不安症の発症リスクが高まります。特に長期間にわたる残業は、精神的な疲弊を招き、最悪の場合には自殺に至るケースも報告されています。加えて、睡眠不足が続けば集中力や判断力が低下し、業務上のミスや事故を引き起こしかねません。

生産性の低下

長時間労働は、従業員の生産性を著しく低下させます。疲労の蓄積による作業スピードの低下や、集中力の欠如によるミスの増加は、事業にとって大きなマイナスです。業務効率が落ちれば労働時間を増やしても成果が伴わず、収益だけが低下するという悪循環に陥りやすくなります。従業員が疲弊した状態では、商品やサービスのクオリティーを保てず、顧客満足度の低下やブランドイメージの損傷といったリスクも否めません。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

残業時間の適正管理の重要性

労働時間の管理を怠り、長時間残業が常態化すると、企業や従業員にさまざまなデメリットをもたらします。残業時間の適正管理がなぜ重要なのか、改めて確認しておきましょう。

法律遵守によるリスク回避

労働者に違法な長時間労働を強いると労働基準法違反となり、労働基準監督署から是正勧告を受けたり、罰則の対象となります。

これらの法的リスクを避けるためには、社内監査や第三者機関による適正な残業時間の管理が重要です。法令に基づいた労働時間管理が行われているかを定期的にチェックすることで、仮に問題があった場合でも早期に是正措置を講じられます。さらに、専門的なアドバイザーや外部の労働管理機関を活用すれば、企業の法的リスクをより低減させられます。

従業員満足度の向上

残業時間を適正に管理することで、従業員は慢性的な疲労や過度なストレスから解放され、健康維持や集中力向上につながります。健全な労働環境が整備され、ワークライフバランスが実現することで従業員の満足度が向上し、離職率の低下や生産性向上が期待できる点も大きなメリットです。優秀な人材が定着すれば、チーム力向上も期待できます。

さらに、ワークライフバランスを実現することにより企業のイメージが向上し、求職者への訴求力が高まる点も見逃せません。求める人材を採用しやすくなれば、競争力を強化できます。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

残業時間削減のポイント

残業時間を削減するには、残業時間を正確に把握したうえで管理し、業務の標準化および効率化を進めることが大切です。適正管理のために押さえておくべきポイントを解説します。

残業時間の正確な把握と管理

残業時間を適正に管理するには、まず大前提として、残業時間を適切に把握することが企業の義務であることを認識しなければなりません。そのうえで、実際の残業時間を正確に記録することが必要です。そのためには、勤怠管理システムを活用しましょう。例えば、勤怠管理システムを導入することで、リアルタイムに従業員の労働時間を確認できるようになり、記録ミスを防げます。

業務標準化・効率化

業務の標準化と効率化も欠かせません。作業を標準化することで、業務効率を大幅に改善できます。標準業務プロセスの決定やノウハウの共有を進めれば、だれもが同じ手順で業務を遂行できるようになり、無駄な手戻りや時間のロスを防げます。

そのためには、業務フローの見直しや文書化、マニュアルの整備が必要です。各プロセスを細分化し、最適な手順を定め、個人差を減らします。また、従業員間での情報共有を促進し、効率的な作業方法を全員が理解・実践できるようにすることも重要です。

さらに、ルールやシステムの策定・見直しも必要です。最新の技術やツールを導入し、業務の自動化や効率化を図ることで、残業時間を削減できます。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

残業時間の適正管理に努めよう

残業時間の適正管理は、さまざまなリスク回避や従業員満足度の向上に直結し、従業員の健康維持、業務効率の改善、企業の信頼性向上に寄与します。特に、システムを活用した勤怠管理や業務標準化は、作業の効率化につながり、長時間労働の削減に効果的です。

給与計算や年末調整をスムーズに行うには、弥生のクラウド給与サービスが役立ちます。自社に合ったサービスを活用して、業務の効率化を目指しましょう。

- ※2024年12月時点の情報を基に制作しています。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。