請求書の封筒の書き方は?必要な項目や手書きの注意点を解説

監修者: 辻・本郷税理士法人 / 辻・本郷ITコンサルティング

公開

請求書を送付や相手に渡す際に使用する封筒は、選び方や書き方にいくつかマナーや注意点があります。重要な書類のやりとりでトラブルが生じないよう、ポイントを踏まえて送付することが大切です。

そこで本記事では、請求書を郵送する際の封筒について、サイズや色の選び方、表面・裏面それぞれの書き方などを詳しく解説します。業務効率化にもつながる、請求書郵送時にあると便利なものについても併せて見ていきましょう。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

請求書を送付する封筒の選び方

請求書の送付に使用する封筒は、サイズや色に厳密なルールはありません。しかし、ビジネスマナーとして一般的に使われているものがあるため、どのような封筒が望ましいのかを見ていきましょう。

請求書の送付に適した封筒のサイズ

請求書の送付には、長形3号か角形2号の封筒が適しています。各サイズの特徴を踏まえて、使い分けることをおすすめします。

-

長形3号

長形3号は、定形郵便物の中でも、最大サイズの封筒です。A4サイズの書類を三つ折にして入れられるため、請求書の送付以外にも、領収書や納品書、見積書など、さまざまな書類の送付で使用されています。

厚さ1cm以下かつ重量50g以下であれば、定形郵便として郵送が可能です。 -

角型2号

角型2号は、定形外郵便物に該当し、A4サイズの書類を折らずに入れることができます。そのため、請求書以外にも履歴書や職務経歴書、重要な契約書といった書類の郵送に使用されることが多いサイズです。最大で4kgまで郵送できます。

請求書の送付に適した封筒の形状

封筒にはさまざまな形状のものがありますが、次のようなものであれば、より便利かつ安全に請求書を送付することができるでしょう。

請求書の郵送に適した封筒の形状

- 封をするためのノリやテープがあらかじめついている

- 宛名部分が窓開きになっている

- 透け防止のために二重になっている、または裏地に模様がついている

請求書の送付に適した封筒の色

請求書を送付する封筒の色に、明確な決まりはありません。しかし、送付先の担当者が封筒を見てすぐに中身を把握できるようにするためにも、住所や宛名、「請求書在中」の記載がわかりやすい、白色か薄い青色の封筒を使うのが望ましいでしょう。

なお、経営における「赤字」を連想させる、赤色の封筒は避けることをおすすめします。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書送付の際に準備しておきたいもの

請求書を送付する際は、封筒のほかにも切手をはじめとしたさまざまなものを使用します。下記のようなものを準備しておけばよりスムーズに郵便物を作成でき、効率的に業務を進めることができるでしょう。

-

切手

郵便物のサイズと重さに応じた料金分の切手を用意しておけば、すみやかに発送できます。

長形3号の封筒は、定型郵便物のサイズに該当するため、25g以内は84円、25g超50g以内は94円です。2024年10月1日からは50gまで110円に郵便料金が変更されます。 -

外脇付けのスタンプ

請求書を送付する封筒には、「請求書在中」と、手書きや印字、スタンプなどで記載するのが一般的です。「請求書在中」以外にも、「親展」「重要」「至急・急信」「折曲厳禁」などは「外脇付け」と呼ばれ、封筒の中身や取り扱い上の注意点を伝えるために使用されます。

毎月何枚もの請求書を複数箇所に送付するのであれば、この「請求書在中」のスタンプがあると、手書きする手間が省けて業務効率化にもつながります。封筒の縦型・横型どちらにも合わせられるように、縦書きと横書きの2種類用意しておくと便利です。 -

封緘印

封緘印(ふうかんいん)とは、請求書を入れた封筒の閉じ目に押すスタンプです。書簡印とも呼ばれ、「〆」「封」「緘」などの文字があります。これは第三者に開封されていないかどうか確認するための印で、しっかりと封したことを伝えるためにも押されます。

手書きで「〆」と入れるだけでも問題ありませんが、封緘印であれば送り先の担当者にはより重要な封書であることが伝わります。

請求書の書き方についての詳細は以下の記事で解説していますので、参考にしてください。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書を送付する封筒に記載する項目

ここからは、請求書の送付に使用する封筒の書き方を、表面・裏面に分けてご紹介します。「請求書在中」と記載する位置についても、今一度確認しておきましょう。

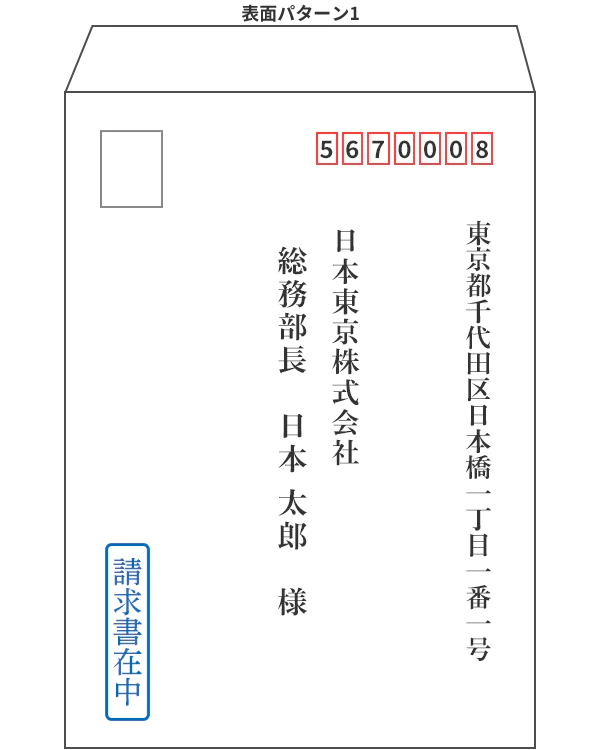

表面に記載する項目

封筒は表面、裏面ともに記載する事項があります。まずは、封筒の表面の書き方についてご説明します。

送付先の郵便番号と住所

現在は郵便番号が正しく記入されていれば、都道府県名の記載がなくても配達自体は可能です。しかし、取引先に送る郵便物であるため、都道府県名も省略せずに記入するのが望ましいでしょう。

また、住所にビル名や建物名が書かれていなくても、会社名が記載されていれば配達してもらえるケースもありますが、ビジネスマナーの観点から見ると、ビル名や建物名を省略するのは失礼にあたります。送付先の住所は、ビル名や建物名も省略せずに記載することが大切です。

縦書きの場合

封筒に郵便番号枠がある場合は、枠内に郵便番号を記入します。郵便番号枠がなければ、右上に横書きで記入すれば問題ありません。

住所は郵便番号の右端下に、1文字分下げた位置から書き始めます。縦書きの場合は、番地などの数字は漢数字を使うのが一般的です。

横書きの場合

郵便番号は、封筒の左上部から2文字程空けた場所に左詰めで記入します。住所は郵便番号の左端下に、一文字分下げた位置から書き始めましょう。横書きの場合は、番地などの数字は算用数字を使うのが一般的です。

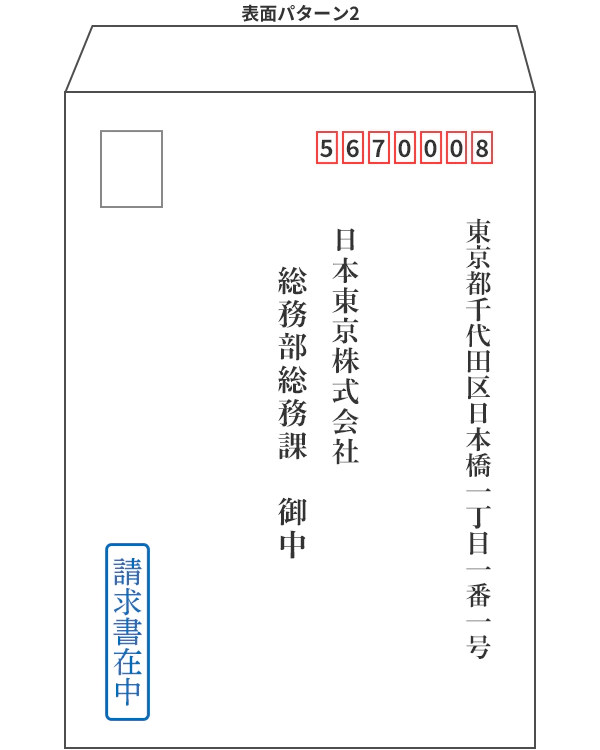

宛名

宛名は、住所の隣に会社名・部署名・役職名・担当者名の順で記載するのが一般的です。住所よりも一文字分下げた位置から書き始めます。

会社名と部署名、および役職名と担当者名は、それぞれ1行でまとめても問題ありません。しかし、長くなるのであれば行を変えてきれいにまとまるように記載します。「様」や「御中」の敬称も、正確に使い分けることが重要です。宛名の末尾から一文字分空けて記入します。

役職名と個人名と「様」は会社名と並べて書き、封筒の中央に来るようにします。その際、会社名よりも一回り大きな字で記載しましょう。個人名が不明の場合は、部署名と「ご担当者様」でも問題ありません。

宛先が個人ではなく部署の場合は封筒の中央に部署名と「御中」、会社名だけ記載する場合は会社名と「御中」と記載します。「御中」と「様」は、併用しません。宛先に個人名があれば「様」をつけ、個人名がない場合には「御中」を記載します。

また、会社名は「(株)」や「(有)」などと省略せずに、正式名称で書くのがマナーです。

外脇付け

最後に「請求書在中」と記載し、必要に応じて「親展」「重要」なども付け加えます。スタンプや印字ではなく、手書きする場合は、「請求書在中」を四角で囲みます。これらの外脇付けは、縦型の封筒であれば左下に縦書きします。横型の封筒の場合は、厳密なルールはありません。一般的には右下に横書きで記載します。

外脇付けは、スタンプや手書き、印字、いずれの記載方法でも問題ありません。ただし、文字色は青か黒が望ましいとされています。封筒の色選びと同様に、経営における赤字を連想させないためにも、赤色での記載や印字は避けたほうがいいでしょう。

個人名に宛てるパターン

部署に宛てるパターン

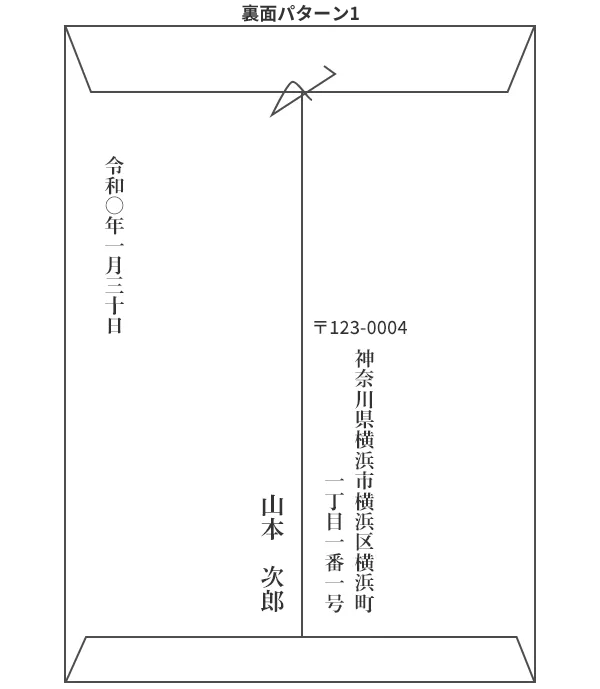

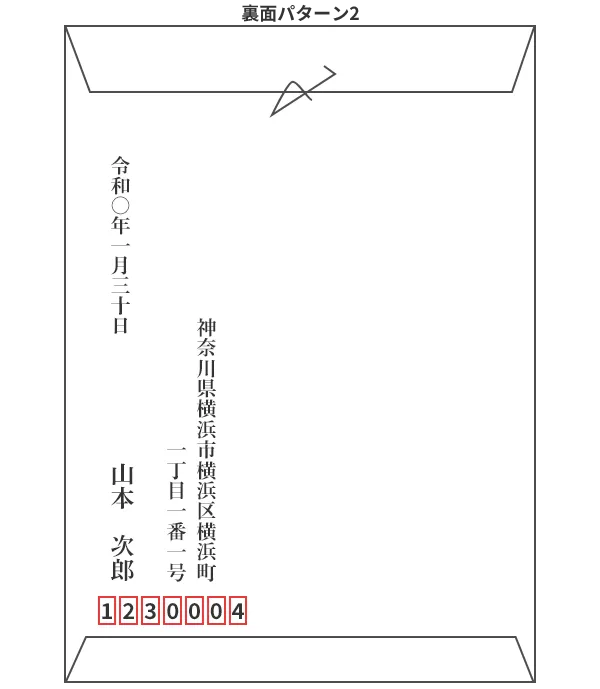

裏面に記載する項目

続いては、封筒の裏面の書き方をご紹介します。

送付元(自社の)の郵便番号、住所、会社名、部署名、担当者名

表面と同様に、送付元の住所も都道府県からビルなどの建物名まで、省略せずに書くことが望ましいです。

縦書きの場合

封筒の裏面には送付元の情報を記載しますが、継ぎ目があるかどうかで書き方が異なります。

裏面に継ぎ目がある封筒は、継ぎ目の右側に郵便番号と住所を記載します。郵便番号は住所の上に横書きで記載しましょう。会社名と部署名、担当者名は、継ぎ目の左側に記載します。住所は都道府県からビルなどの建物名まで記載し、番地などの数字は漢数字を使うのが一般的です。

封筒の裏面に継ぎ目がない場合は、封筒の左側に、郵便番号、住所、会社名、部署名、担当者名を記載します。

横書きの場合

一般的には、封筒の中央からやや下の位置から住所を書き始めます。郵便番号枠がなければ、住所の上に横書きで書きます。

住所の下に会社名、部署名、担当者名の順に1行ずつ書きますが、担当者名は住所よりも一回り大きい文字で書きます。

送付日

封筒が縦型の場合は、封筒裏面の左上部に送付日を記載します。封筒を閉じた位置から2文字分程空けたところに、「令和5年4月30日」もしくは「2023年4月30日」のように、送付日を書きましょう。

横型の封筒の場合は、郵便番号の上に、算用数字で書きます。

封緘印または封字(〆)

請求書を入れて糊付けもしたら、最後に封緘印を押すか、「〆」「封」「緘」などの封字を書き入れます。糊付けした部分の境目の中央に書くのが一般的です。

封筒の裏面に継ぎ目がある場合の記載例

封筒の裏面に継ぎ目がない場合の記載例

関連記事

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

正しい請求書在中の封筒作成は業務効率化にもつながる

請求書を送る封筒には、「請求書在中」と必ず記載しなければならないわけではありません。しかし、「請求書在中」の添え字をしておけば、一目で封筒の中身が請求書であるとわかるようになり、送り先でも迅速かつ丁寧に扱ってもらいやすくなります。

スムーズな入金や支払い漏れ防止効果も期待できるため、請求書の送付用封筒の作成方法を見直して、封筒の書き方もマナーを守ったものとなるよう留意しましょう。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者辻・本郷税理士法人

国内最大規模の税理士法人。専門分野に特化した総合力を活かし、一般企業の税務顧問をはじめ、医療法人、公益法人、海外法人など多種多様なお客様へサービスを提供。開業支援から事業承継、相続・贈与対策、オーナー向けの資産承継など、法人・個人問わずお客様のニーズに柔軟かつ的確に応えるべく、幅広いコンサルティングを行っている。

Webサイト:https://www.ht-tax.or.jp

この記事の監修者辻・本郷ITコンサルティング

国内最大級の税理士法人である辻・本郷 税理士法人のグループ会社として2014年に創業。実践した数多くのDX化ノウハウをグループ内外に展開。バックオフィスに課題を抱える組織のコンサルティングから導入までをワンストップで行う。電子帳簿保存法やインボイス制度対応等、最新のコンサルティング事例にも精通。「無数の選択肢から、より良い決断に導く」をミッションとし、情報が多すぎる現代において、お客様にとっての「より良い」を見つけるパートナーを目指す。