【初心者】納品書に印鑑は押すべき?色形、位置などルールを徹底解説

更新

結論として、納品書に印鑑は、必須ではありません。ただし、納品書に印鑑がないと受け取らない企業もあり、ビジネス上の慣習として納品書には押印する場合もあります。

このように、納品書には、意外と知らないルールがあります。知らず知らずのうちに間違った取扱いをしないように、基礎知識を身に付けておくことが大切です。

本記事では、納品書に印鑑を押す必要性・印鑑を押す位置・納品書に適している印鑑など、初心者が知っておくべき基本を解説します。今回ご紹介する内容を確認しておくことで、納品書に押印する印鑑について一般的な知識を身に付け、適切な納品書を発行・受理できるようになります。

ぜひ一読し、スムースで適切な事務処理にお役立てください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

納品書に印鑑を押したほうがよい

納品書への押印は必須ではないので、印鑑がなくても納品書の効果は変わりません。そのため、納品書には、印鑑を押しても押さなくてもどちらでもかまいません。ただし、ビジネス上の慣習として、印鑑は押したほうがよいといえます。

ここでは「なぜ、そのようにいえるのか」「そもそも納品書とはどういう書類なのか」といった基本的なポイントを押さえておきましょう。

納品書とは

納品書とは、受注者が商品やサービスを発注者に納品するときに、一緒に発行する書類のことです。冒頭でお伝えしたとおり、納品書に押印義務はありません。

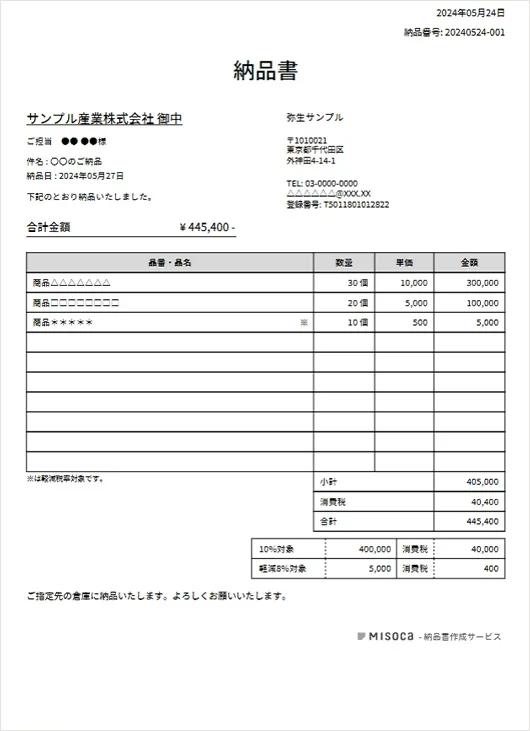

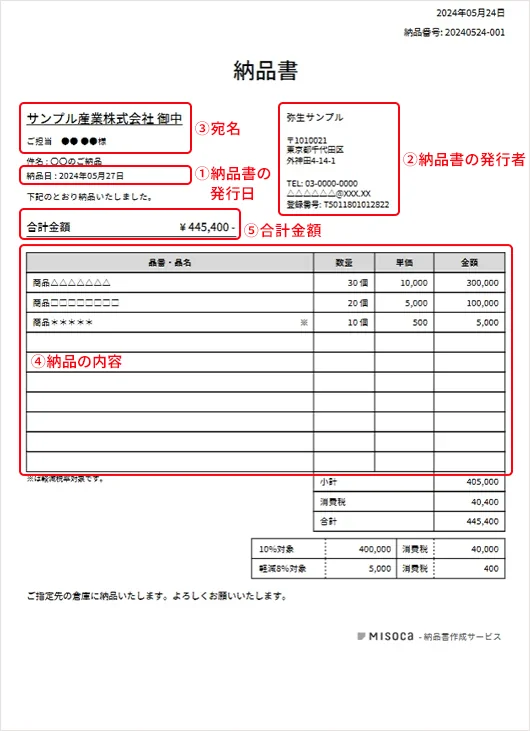

納品書とは、以下のような書類です。

また、納品書に法的な発行義務はないので、発行するかどうかは自由です。

ただし、一般的に、ビジネス上の慣習として発行されています。これは、納品書があることで、発注した商品やサービスが揃っているかどうかを確認できるからです。納品書があることで、納品時に発注者は安心感を持って受け取ることができ、取引相手との信頼関係を築くことができます。

納品書に印鑑は必須ではないとお伝えしましたが、一般的に必須となる項目とは何なのか、確認しておきましょう。

| 納品書に記載すべき項目の例 | |

|---|---|

| ① 納品書の発行日 |

|

| ② 納品書の発行者 |

|

| ③ 宛名 |

|

| ④ 納品の内容 |

|

| ⑤ 合計金額 |

|

なお、発行された納品書は税法上の重要書類になるので、保管義務があります。保管期間の定めがあるので、誤って紛失や廃棄しないよう気をつけてください。

納品書には、上の5項目が書かれていれば、税法上の証拠書類として役割を果します。

納品書の印鑑は義務ではないが押したほうがよい理由

納品書に印鑑を押すのは義務ではないにもかかわらず、押すことをおすすめするのは、

- 信頼性が高まる

- 相手の会社のルールで印鑑がないものは認めらない場合がある

といった理由からです。

納品書に押印があれば、正式な書類であることが明確になり、納品書を受け取った相手に安心感や信頼感を与えることができます。今後も取引関係を続ける可能性がある相手に、安心感や信頼感を持ってもらえるのは、大きな利点です。

また、企業によっては組織内のルールなどで、押印のない納品書は正式なものではないとみなして、受け取らないケースもあります。二度手間にならないようにするためにも、納品書には押印しておくことがおすすめです。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

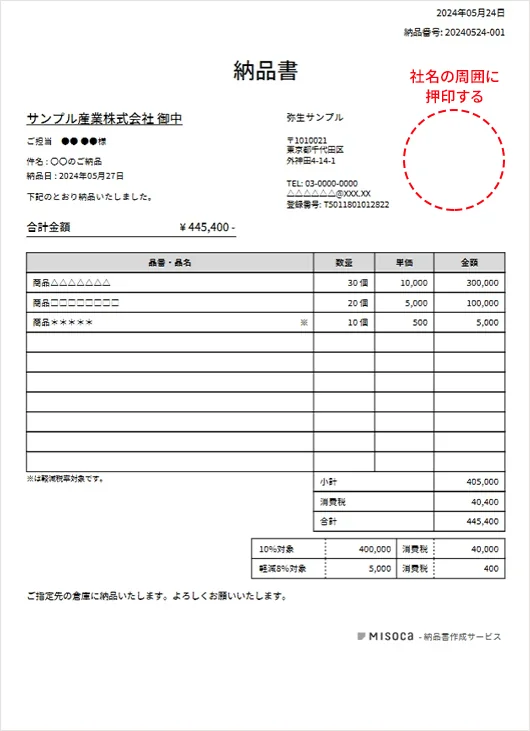

納品書に印鑑を押す位置は社名の横

納品書に印鑑を押すときは、納品書を発行した企業の社名や担当者名の横など周囲に押すのが一般的です。発行者の名称や氏名の近くに押してあることで、

- 印鑑の有無を確認しやすい

- 納品一覧や合計額など重要な記載内容に重ならず、見やすい

など、納品書を受け取った側に都合がよいからです。特に大ぶりの角印などは、納品書の記載内容に重なって見づらくなりがちなので、印影が重なっても影響の小さい社名の近くに押すようにしましょう。

実際の納品書テンプレートでいうと、以下の赤い点線枠で囲まれた周辺に押すことになります。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

納品書の押印には、角印や担当者の印鑑を使うのが一般的

納品書に押印するときには、一般的に、角印(かくいん)や担当者の印鑑を使います。角印とは、印影が四角形で会社の名称が入っている印鑑のことです。会社の認印として使われ、納品書はもちろん、発注書や見積書・請求書・領収書など、幅位広く使用できます。

担当者の印鑑とは、納品書を作成した担当者や、決定権限のある責任者などの個人名の印鑑です。個人事業主だけでなく、法人でも、担当者の印鑑が使われることがあります。

| 納品書の押印には、角印や担当者の印鑑を使うのが一般的 | |

|---|---|

| 角印 |

|

| 担当者の印鑑 |

|

その他に、納品書を電子化している場合は、画像データ化された印影を使用したケースが多くなってきています。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

納品書の印鑑に関する3つの疑問

これまでにご紹介した他にも、納品書の印鑑に関して、経理の初心者が疑問に思うポイントが3つあります。

| 納品書の印鑑に関するよくある疑問 | |

|---|---|

| Q1 印影は黒や印刷でもよい? | A1 印影は黒や印刷されたものであっても、納品書としては有効です |

| Q2 押印省略は可能? | A2 納品書の押印を省略することは可能です |

| Q3 受け取った納品書に印鑑がないときは、どうすればよい? | A3 納品書としては有効ですが、社内規程などにより押印が必要な場合は、納品書の発行者に押印を依頼しましょう |

ここでは、納品書の印鑑に関するよくある疑問について、順番に解説していきます。今後の事務処理で困らないように、目を通しておいてください。

Q1 印影は黒や印刷でもよい?

印影は、黒や印刷されたものであっても、納品書としては有効です。納品書に印鑑を押すときの印影は、色や実際に押したものかどうかによって、納品書の有効性は変わりません。

これは、もともと、印鑑を押すことが納品書に必須ではないからです。そのため、印影は黒や印刷であっても、他の必須項目が記載されていれば、税法上の重要書類としての要件は満たします。

ただし、社内規程などで、納品書の印鑑について「印影の色は赤に限る」などの定めがある場合は、これに合わせる必要があるでしょう。

Q2 押印省略は可能?

納品書の押印を省略することは可能です。くり返しお伝えしているとおり、納品書の印鑑は必須ではありません。そのため、納品書の押印を省略することは可能です。

ただし、一般的にビジネス上の慣習として、押す傾向にあります。印鑑を押しておくことで、

- 信頼性が高まる

- 社内のルールで印鑑がない納品書は認められない場合に、二度手間にならない

といった効果が期待できるので、できるだけ押すようにしましょう。

Q3 受け取った納品書に印鑑がないときは、どうすればよい?

納品書としては有効ですが、社内規程などにより押印が必要な場合は、納品書の発行者に押印を依頼しましょう。納品書に印鑑を押すことは必須ではないので、そのまま受け取ってしまっても、特に問題はありません。

ただし、社内規程で印鑑が必要な場合や、個人的に印鑑のある納品書を受け取りたい場合などは、納品書を発行している相手方に押印を依頼しましょう。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

まとめ

納品書の印鑑は必須の要素ではないので、納品書には印鑑を押しても押さなくても、どちらでもかまいません。ただし、ビジネス上の慣習として、印鑑は押したほうがよいといえます。

納品書に印鑑を押すのは義務ではないにもかかわらず、押すことをおすすめするのは、

- 信頼性が高まる

- 社内のルールで印鑑がないものは認めらない場合がある

といった理由からです。

なお、納品書に印鑑は必須ではありませんが、一般的に必須となる項目は以下のとおりです。

| 納品書に記載すべき項目の例 | |

|---|---|

| 納品書の発行日 |

|

| 納品書の発行者 |

|

| 宛名 |

|

| 納品の内容 |

|

| 合計金額 |

|

納品書に印鑑を押すときは、納品書を発行者した企業の社名や担当者名の横や周囲に押すのが一般的になっています。また、納品書に押印するときには、一般的に、角印や担当者の印鑑を使います。

納品書の印鑑に関して、経理の初心者が疑問に感じやすいポイントは、以下の3つです。

| 納品書の印鑑に関するよくある疑問 | |

|---|---|

| Q1 印影は黒や印刷でもよい? | A1 印影は黒や印刷されたものであっても、納品書としては有効です |

| Q2 押印省略は可能? | A2 納品書の押印を省略することは可能です |

| Q3 受け取った納品書に印鑑がないときは、どうすればよい? | A3 納品書としては有効ですが、社内規程などにより押印が必要な場合は、納品書の発行者に押印を依頼しましょう |

納品書に押印する印鑑について、一般的な知識を身に付けて、適切な納品書を発行・受理できるようになりましょう。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。