「請求書在中」と封筒に書く方法!手書きやスタンプでもいい?ルールと注意点

監修者: 市川 裕子(ビジネスマナー監修)

更新

「請求書在中」と記載されている封筒を見たことがある人は多いのではないでしょうか。これは、請求書を送る際のビジネスマナーのひとつです。しかし、「請求書在中」をどこに記載すればよいのか、手書きではなくスタンプで代用することは可能なのか、あるいはどの色で記載するべきなのか、悩む経理担当者や請求関連担当者は少なくありません。

本記事では、請求書の郵送時に、封筒へ「請求書在中」と記載する理由について改めて説明すると共に、適切な書き方、正しい記載位置、色の選び方まで詳しく解説します。さらに、「請求書在中」を記載する際の注意点や、手間を省く方法としてスタンプや印刷についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

「請求書在中」と記載する理由

「請求書在中」とは、封筒に書かれる添え字の一種です。請求書を郵送するときに封筒へ「請求書在中」と記載することは法律で義務付けられているわけではありません。しかし、「請求書在中」と記載することで、取引先が受け取ったときに、封筒を一目見て重要な書類であることを理解できるというメリットがあります。

ビジネスにおいて請求書の処理は重要な業務です。万が一、請求書を送付したにもかかわらず取引先に届かなかった場合、支払いの遅延や自社の資金繰りに深刻な影響を及ぼす可能性があります。したがって、そのような事態を避けるためにも必要な行為といえます。

企業には毎日のように大量の郵便物が届きます。請求書が確実に取引先に届き、迅速に処理されるためには、「請求書在中」と封筒に記載することがビジネスマナーとなっています。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

封筒に「請求書在中」と書き方と記載する位置

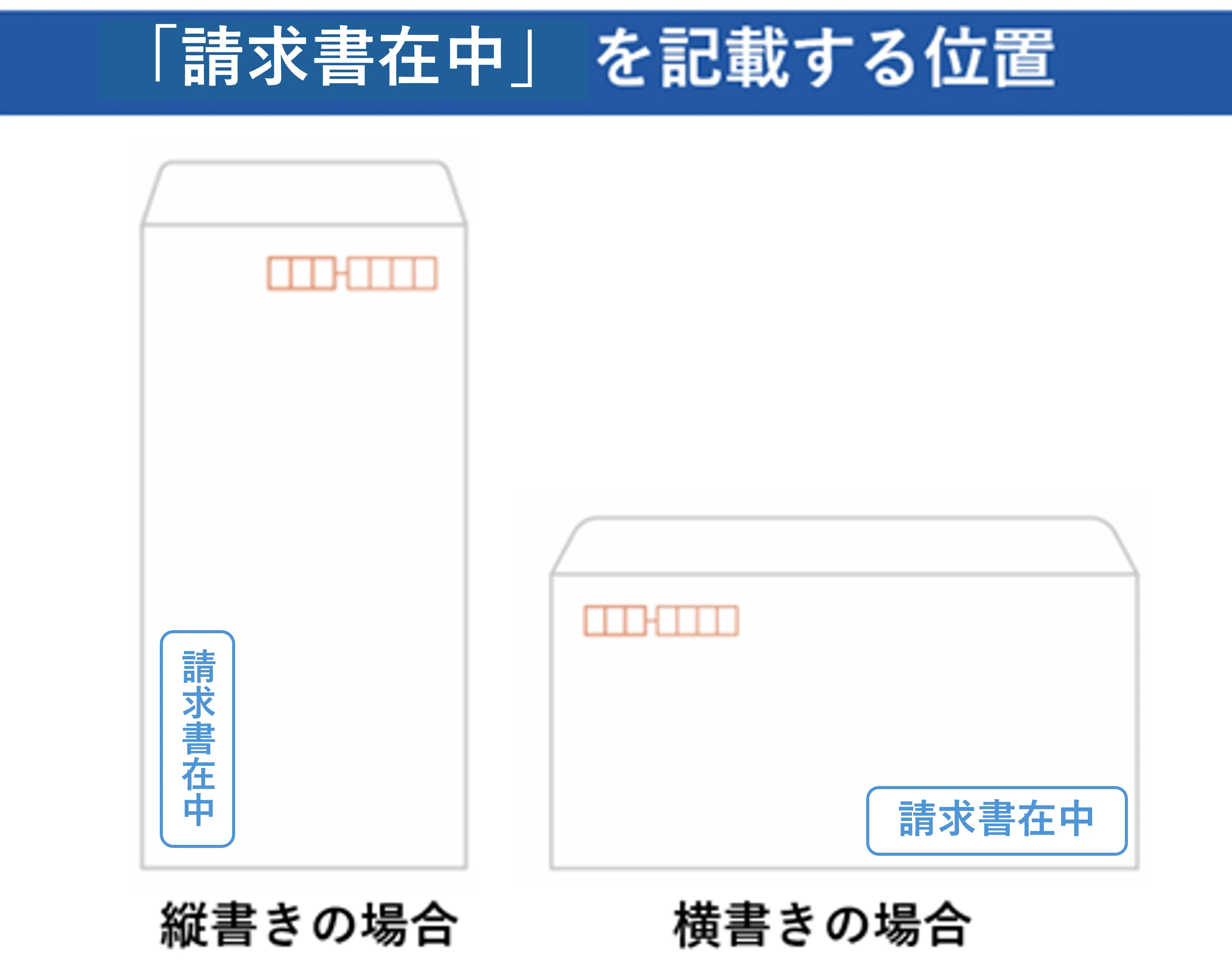

封筒に「請求書在中」と記載する際の位置については明確なルールはありません。ただし、取引先が受け取った際に、すぐに請求書だと認識できるように記載する必要があります。以下のように、封筒の書き方によって「請求書在中」の書き方と記載すべき位置は変わりますので注意しましょう。

- 縦書きの場合:「請求書在中」も縦書きで、左下に記載。

- 横書きの場合:「請求書在中」も横書きで、右下に記載。

- 英語表記の場合:「INVOICE ENCLOSED」と横書きで、封筒の右下や送り先住所の下に記載。

それぞれの場合について、さらに詳しく解説します。

縦書きの場合

封筒に住所や宛先を縦書きする場合は、「請求書在中」も縦書きすることが望ましいです。記載する場所は、封筒表面の左下が一般的なビジネスマナーです。封筒表面の右側に住所、真ん中に宛名が記載されているので、左下に「請求書在中」と記載することでバランスも良くなり、受取人が封筒を見た際にすぐに請求書であることを認識することができます。

横書きの場合

封筒に住所や宛先を横書きする場合は、「請求書在中」も横書きすることが望ましいです。記載する場所は、封筒表面の右下が一般的なビジネスマナーです。封筒表面の左上に住所、真ん中に宛名が記載されていることから、右下に「請求書在中」と記載することでバランスが取れます。受取人に対しての配慮にもなります。

英語表記の場合

日常的にグローバルな取引をしている企業であれば、請求書を英語表記で送付する場合もあるでしょう。海外に請求書を発送する際も、国内同様に請求書だとわかるように封筒に記載する必要があります。「INVOICE ENCLOSED」、あるいは省略して「Enc. Invoice」とエアメールに記載します。目立ちやすく、一目でわかるように封筒表面の右下や、送り先の住所の下に記載します。ちなみに、「Invoice」は「請求書」、「Enclosed」は「同封された」という意味です。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

「請求書在中」に色のルールはある?

請求書を送る際に、取引相手に確実に認識してもらうためには「請求書在中」と記載する際の、色の選択が重要になります。以下のポイントを参考にしてください。

- 青色が一般的:視認性が高く、ビジネスマナーとしても適している。

- 避けた方がよい色:黒色と赤色は避ける。

青色が一般的

「請求書在中」と封筒に記載する際の色に明確な決まりはありません。しかしながら、ビジネスマナーとしてよく使用されているのは、青色です。青色は視認性が高く、請求書を受け取る取引先にとってわかりやすいというメリットがあります。

避けた方がよい色

取引先に失礼にならないよう、「請求書在中」と封筒に記載する際に避けた方がよい色も存在します。

まず、黒色は宛名や住所の記載に使われることが多いため、「請求書在中」の文字が目立ちにくいという観点から避けられています。

また、赤色は非常に目立つ色ですが、簡易書留と混同されるリスクがあり、さらに、赤色は赤字や血の色を連想させる可能性があることから、ビジネス文書には不適切とされています。そのため、封筒に赤色で「請求書在中」と記載するのは避けましょう。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

「請求書在中」の記載を手軽にする方法

請求書を送るごとに封筒に手書きで「請求書在中」と記載するのは手間がかかります。手書き以外の方法を採用したからといって、ビジネスマナーに反するわけではありません。手間を省き、効率的に行うために、以下の方法があります。

- 「請求書在中」のスタンプを使う:手書きと比較して、大幅に手間が省ける。

- 印刷する:大量の請求書がある場合に、手間が省ける。

それぞれの方法を詳しく解説します。

「請求書在中」のスタンプを使う

手書きの代わりにスタンプを活用することで、封筒に「請求書在中」と書く手間を大幅に削減できます。スタンプに特定のルールはありませんが、見やすさや体裁に配慮しましょう。例えば、封筒が縦書きであれば縦書きのスタンプを、封筒が横書きであれば横書きのスタンプを使用してください。スタンプの色に関しては、手書きと同様に目立つ青色がビジネスマナーです。

このようなスタンプは文具店やオフィス用品を扱うショップなどで販売しています。

印刷する

取引先が多い企業であれば、スタンプを活用しても手間がかかります。そのような場合は、封筒に直接「請求書在中」とプリントしておく方法が効率的です。テキストボックスなどで「請求書在中」と入力したデータを作成しておけば、必要なときにすぐ印刷可能です。また、あらかじめ印刷業者にまとめて印刷発注することもできます。コストはかかりますが、手間を大幅に省き、大量の請求書を処理する際に非常に便利です。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

「請求書在中」を記載する際の注意点

封筒に手書きで「請求書在中」と記載する場合、以下の点には注意が必要です。

- 手書きの場合は四角で囲む:文字を目立たせ、見た目を整えるため。

- 請求書を封入する前に書く:文字のずれや色移りのリスクを避けるため。

それぞれについて、さらに詳しく解説します。

手書きの場合は四角の罫線で囲む

手書きで「請求書在中」と記載する際には、文字を目立たせるために、その周りを四角の罫線で囲むことが重要です。この工夫により、請求書が入っていることが取引先に一目で伝わりやすくなります。ただし、フリーハンドで四角を描くと見た目が悪くなってしまうため、定規を使ってしっかりとしたラインを引くことが大切です。また、手書きの場合は「請求書在中」の文字も丁寧な書体で書く必要があります。どうしても字がきれいに書けなかったり、四角の枠が崩れたりする場合はスタンプの活用をおすすめします。

請求書を封入する前に書く

封筒に「請求書在中」と手書きする場合は、請求書を入れる前に行いましょう。請求書を入れてから記載すると、文字がずれたり、筆圧の影響で請求書が破れたりする可能性があります。また、ペンのインクが封筒の中まで染み込んで、色移りなどのトラブルを引き起こすリスクも考えられます。色移りについてはスタンプも同様ですので、スタンプを押した後はしばらく時間を置いてから請求書を封入しましょう。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

「請求書在中」のマナーを理解して送付しよう

「請求書在中」とは、封筒に書かれる添え字の一種です。そして、取引先が一目でその内容を理解でき、請求書の処理がスムーズに行われるために必要なビジネスマナーです。「請求書在中」と記載する際の位置は封筒の種類に合わせ、使用する色は青色を選びましょう。また、手書き以外にもスタンプや印刷といった方法があるので、請求書の発行数とコストを考慮して検討し、活用しましょう。

請求書の作成には、クラウド請求書作成ソフト「Misoca」が非常に便利です。インボイス制度や電子帳簿保存法に対応しており、テンプレートできれいな請求書が簡単に作成できます。正しい対応や効率性も考え、「Misoca」の導入を検討してはいかがでしょうか。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者市川 裕子(ビジネスマナー監修)

マナーアドバイザー上級、秘書検定1級、ビジネス実務マナー、硬筆書写検定3級、毛筆書写検定2級、収納アドバイザー1級、など。 出版社や人材サービス会社での業務を経験。秘書業務経験よりビジネスマナーとコミュニケーションの重要性に着目し、資格・スキルを活かし、ビジネスマナーをはじめとする各種マナー研修や収納アドバイザー講師として活動。